- •Министерство образования и науки

- •Оглавление

- •Введение

- •1. Порядок выполнения и оформления работ

- •2. Погрешность измерений

- •Лабораторная работа №1 определение коэффициента вязкости жидкости

- •1. Сущность и цель работы

- •2. Описание установки

- •3. Порядок выполнения работы

- •Лабораторная работа №2 ламинарный и турбулентный режим движения жидкости

- •1. Сущность и цель работы

- •2. Описание установки

- •3. Порядок выполнения работы.

- •Лабораторная работа № 3 опытная демонстрация уравнения бернулли

- •1. Сущность и цель работы

- •2. Описание установки

- •3. Порядок выполнения работы.

- •Лабораторная работа№4

- •2. Описание установки

- •3. Порядок выполнения работы

- •Лабораторная работа № 5 определение потери напора в прямой трубе

- •1. Сущность и цель работы

- •2. Описание установки

- •3. Порядок выполнения работы.

- •Лабораторная работа № 6 экспериментальное определение коэффициентов местных сопротивлений

- •1. Сущность и цель работы

- •2. Описание установки

- •3. Порядок выполнения работы

- •Лабораторная работа № 7 истечение из отверстий и насадков при постоянном напоре

- •1. Сущность и цель работы

- •2. Описание установки

- •3. Порядок выполнения работы

- •Лабораторная работа № 8 истечение из отверстий и насадков при переменном напоре

- •1. Сущность и цель работы

- •2. Описание установки

- •3. Порядок выполнения работы

- •Лабораторная работа № 9 определение коэффициента фильтрации

- •1. Сущность и цель работы

- •2. Описание установки

- •3. Порядок выполнения работы

- •Часть I (гидростатика), часть II (гидродинамика)

Лабораторная работа № 6 экспериментальное определение коэффициентов местных сопротивлений

1. Сущность и цель работы

При движении вязкой жидкости по трубам и каналам поток может изменять свою конфигурацию на отдельных участках. Это приводит к появлению сопротивлений, которые называются местными гидравлическими сопротивлениями. К таким сопротивлениям относятся места сопряжения трубопроводов, изменение сечения, запорно-регулирующая арматура (краны, вентили, клапаны и т.д.).

В потоке на местных сопротивлениях происходит значительная перестройка поля скоростей, изменение градиентов скоростей. Это является причиной образования вихрей. Вихреобразование является основной причиной потерь на местных сопротивлениях.

В практике для расчетного определения потерь энергии на местных сопротивлениях применяется формула Вейсбаха:

, (1)

, (1)

где hM– потеря напора на данном местном сопротивлении;

M– коэффициент местного гидравлического сопротивления;

![]() – скоростной напор для участка трубы

за сопротивлением.

– скоростной напор для участка трубы

за сопротивлением.

|

|

|

Рис. 9 |

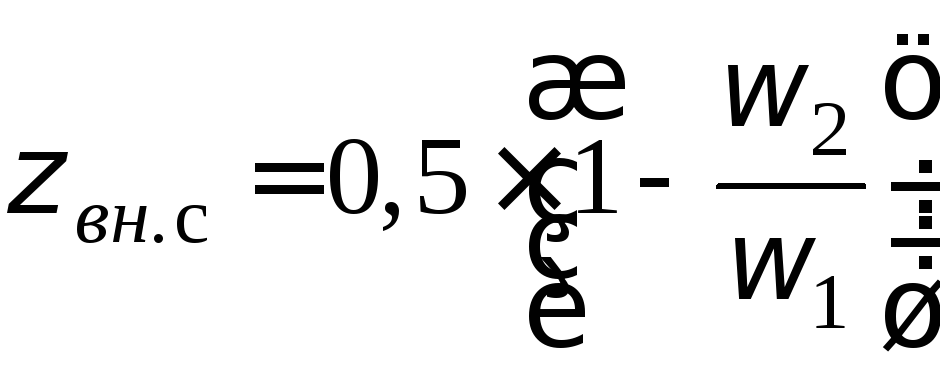

При внезапном расширении и внезапном

сужении (рис. 9 а,б) коэффициент

местного сопротивления

![]() устанавливается теоретическим путем

(путем совместного решения уравнений

Бернулли и количества движения) и имеет

вид:

устанавливается теоретическим путем

(путем совместного решения уравнений

Бернулли и количества движения) и имеет

вид:

, (2)

, (2)

, (3)

, (3)

здесь

![]() – коэффициент местного сопротивления

на внезапном расширении и внезапном

сужении соответственно;

– коэффициент местного сопротивления

на внезапном расширении и внезапном

сужении соответственно;

![]() – площадь живого сечения потока

соответственно до входа в местное

сопротивление и на выходе из него.

– площадь живого сечения потока

соответственно до входа в местное

сопротивление и на выходе из него.

Экспериментальное определение потери

напора

![]() на местном сопротивлении и скоростного

напора позволяет определить коэффициент

местного сопротивления

на местном сопротивлении и скоростного

напора позволяет определить коэффициент

местного сопротивления![]() ,

исходя из формулы Вейсбаха (1):

,

исходя из формулы Вейсбаха (1):

. (4)

. (4)

Структура потока искажается любым местным сопротивлением, поэтому измерительные инструменты, поставленные непосредственно на входе и выходе местного сопротивления показали бы потерю напора на данном сопротивлении с большой погрешностью. Для измерений местных потерь напора применяется методика, исключающая измерения напора в сечениях нестабилизированного потока.

На рис. 10 показана схема измерений для

случая, когда местное сопротивление в

трубопроводе имеет различные диаметры

входа и выхода (например, внезапное

расширение или внезапное сужение). На

трубопроводе выделяются четыре сечения

A,B,C,D,

к которым соответствующим образом

подключены пьезометры П1 и П2.

Экспериментальный участокADможно рассматривать состоящим из двух

одинаковых трубопроводов длиной

![]() и диаметром

и диаметром

![]() (диаметр входа в местное сопротивление),

исследуемого местного сопротивления

и двух трубопроводов длиной

(диаметр входа в местное сопротивление),

исследуемого местного сопротивления

и двух трубопроводов длиной

![]() и диаметром

и диаметром

![]() (диаметр выхода из местного сопротивления).

Разности пьезометрических уровней,

измеренные пьезометрами П1 и П2,

соответственно будут

(диаметр выхода из местного сопротивления).

Разности пьезометрических уровней,

измеренные пьезометрами П1 и П2,

соответственно будут

![]() и

и

![]() ,

причем всегда

,

причем всегда

![]() .

.

|

Рис. 10 |

Связь между показаниями пьезометров и потерями напора устанавливается следующим образом.

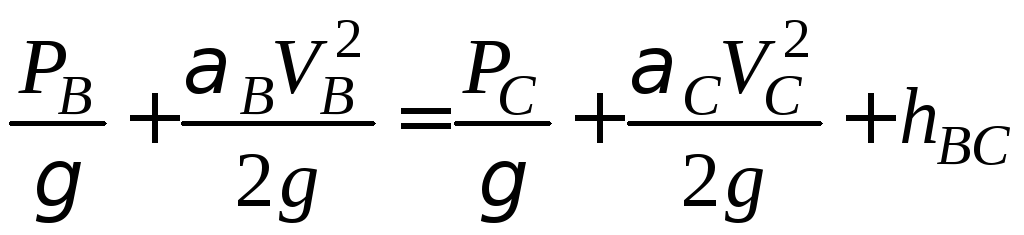

Уравнение Бернулли для сечений BиСв случае горизонтального трубопровода запишется

, (5)

, (5)

где ![]() . (6)

. (6)

Здесь

![]() – потеря напора на участкеВС;

– потеря напора на участкеВС;

![]() – путевые потери на прямом участке

трубы длиной

– путевые потери на прямом участке

трубы длиной![]() и

и![]() ;

;

![]() – потеря напора на местном сопротивлении.

– потеря напора на местном сопротивлении.

Уравнение Бернулли для сечений АиDсоответственно запишется в виде

, (7)

, (7)

![]() . (8)

. (8)

Показаниям

![]() пьезометра П1 и

пьезометра П1 и![]() пьезометра П2 соответствуют разности

высот:

пьезометра П2 соответствуют разности

высот:

. (9)

. (9)

С учетом (5) и (7), можно записать:

; (10)

; (10)

. (11)

. (11)

В установившемся режиме скорости, а соответственно и скоростные напоры, на участках постоянного диаметра постоянны. Тогда

. (12)

. (12)

Подставляя (12) в (10) и (11) с учетом (6) и (8), получим:

; (13)

; (13)

. (14)

. (14)

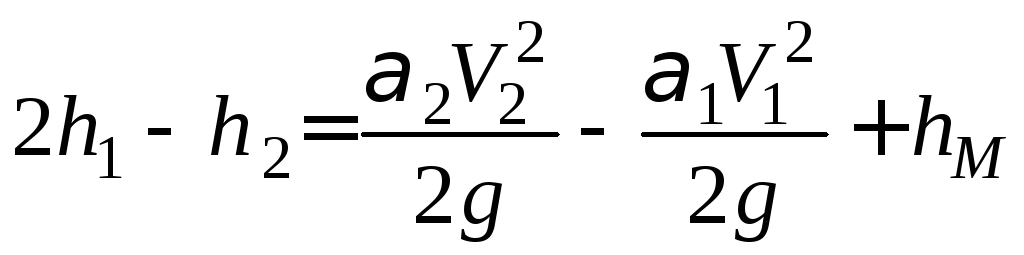

Умножая (13) на два и вычитая из него 14, получим выражение

. (15)

. (15)

Из этого выражения величина местных потерь напора может быть вычислена как

. (16)

. (16)

В установившемся режиме расход

![]() в трубопроводе может быть измерен

объемным методом, тогда скорости равны:

в трубопроводе может быть измерен

объемным методом, тогда скорости равны:

. (17)

. (17)

Таким образом, используя измерительную

схему (рис. 10), методика позволяет

определить потери напора на местном

сопротивлении

![]() (16). Совместно с (4) это дает возможность

определить экспериментальный коэффициент

местного сопротивления

(16). Совместно с (4) это дает возможность

определить экспериментальный коэффициент

местного сопротивления![]() .

.

Целью настоящей работы является экспериментальное определение коэффициентов местного сопротивления внезапного расширения и внезапного сужения и сравнение их с расчетными значениями, полученными теоретическим путем.