Учебная практика / ooo / calc / diagrams-xy

.odt-

Особенности построения диаграмм в современных версиях (2.3, 2.4) OpenOffice.org Calc

Иван Хахаев

-

Диаграммы X-Y: Независимые ряды данных

Начиная с версии 2.3 в OpenOffice.org Calc появилась возможность отображать на одной X-Y-диаграмме графики для разных наборов пар X и Y. В этих наборах может быть разное количество пар точек и значения X в этих наборах могут отличаться.

Рассмотрим пример построения диаграммы для двух наборов данных, показанных на рис. 1

Рисунок

1. Исходные данные для диаграммы

Рисунок

1. Исходные данные для диаграммы

Здесь видно, что наборы X1 и X2 имеют разное количество точек и не совпадающие значения. Кроме того, в наборе X1 значения не упорядочены.

Сначала построим диаграмму для набора Y1(X1), а затем добавим на эту диаграмму второй набор данных.

Для построения диаграммы сначала выделим исходные данные вместе с заголовками столбцов, как показано на рис. 2, а потом вызовем из главного меню команду «Вставка/Диаграмма...» и получим начальное окно «Мастера диаграмм» (рис. 3).

Рисунок

2. Выделение исходных данных для

диаграммы

Рисунок

2. Выделение исходных данных для

диаграммы

Рисунок

3. Первый шаг в «Мастере диаграмм»

Рисунок

3. Первый шаг в «Мастере диаграмм»

На первом шаге в «Мастере диаграмм» выбираем тип диаграммы «Диаграмма XY», вариант «Линии и точки» и устанавливаем режимы сглаживания линий и сортировки по значениям X (поскольку в исходных данных значения X1 не отсортированы).

При этом тут же наблюдаем все изменения на реальной диаграмме (рис. 4).

Рисунок

4. Окно ЭТ в процессе построения диаграммы

Рисунок

4. Окно ЭТ в процессе построения диаграммы

На следующем шаге «Мастера диаграмм» (рис. 5) подтверждаем (или изменяем) диапазон ячеек с данными для диаграммы. Режим «Первая строка как подпись» означает, что заголовки столбцов станут подписями по осям диаграммы.

Рисунок

5. Уточнение диапазона данных

Рисунок

5. Уточнение диапазона данных

Следующий диалог «Мастера диаграмм» (рис. 6) позволяет ещё раз в деталях уточнить расположение данных для диаграммы, добавить или исключить какие-то диапазоны ячеек. К этому шагу мы ещё вернёмся при добавлении второго набора данных. Второй набор данных можно добавить прямо сейчас, но мы сделаем это для уже готовой диаграммы.

Рисунок

6. Детальная настройка данных для

диаграммы

Рисунок

6. Детальная настройка данных для

диаграммы

Наконец, последний шаг «Мастера диаграмм» (рис. 7) позволяет создать заголовок и подзаголовок диаграммы, установить параметры сетки и легенды. Оставим все значения без изменений.

Рисунок

7. Финальные настройки диаграммы

Рисунок

7. Финальные настройки диаграммы

Нажатие на кнопку «Готово» закроет «Мастер диаграмм», и готовую диаграмму (рис. 8), выделенную серой рамкой, можно передвинуть в любое место листа ЭТ и изменить её размеры, перетаскивая мышкой чёрные маркеры.

Рисунок

8. Готовая диаграмма в режиме редактирования

Рисунок

8. Готовая диаграмма в режиме редактирования

При желании, выделяя мышью различные элементы диаграммы, можно настроить оси, сетку, вид, цвет и размеры маркеров и стиль линии, но сейчас задачей является добавление на диаграмму нового набора точек. Для этого щёлкнем правой кнопкой мыши в области сетки диаграммы, находящейся в режиме редактирования (как на рис. 8). Если диаграмма не выделена серой рамкой, то доиться её появления и перейти, соответственно, в режим редактирования диаграммы можно двойным щелчком левой кнопки мыши на диаграмме.

Итак, после щелчка правой кнопкой мыши на диаграмме, находящейся в режиме редактирования. появится контекстное меню диаграммы (рис. 9).

Рисунок

9. Контекстное меню диаграммы

Рисунок

9. Контекстное меню диаграммы

Очевидно, нас в данном случае интересует пункт «Диапазоны данных...». При выборе этого пункта вновь появляется диалог настройки данных диаграммы (рис. 10).

Рисунок

10. Диалога настройки данных для диаграммы

Рисунок

10. Диалога настройки данных для диаграммы

Вкладка «Диапазон данных» в данном случае бесполезна, поэтому переходим на вкладку «Ряд данных» (рис. 11), на которой в левой нижней части имеется кнопка «Добавить».

Рисунок

11. Работа с рядами данных

Рисунок

11. Работа с рядами данных

При нажатии на кнопку «Добавить» в левой панели диалога появляется новый ряд данных, а в правой пустые пока диапазоны для названия, значений по X и по Y для нового ряда (рис. 12).

Рисунок

12. Добавление нового ряда данных

Рисунок

12. Добавление нового ряда данных

Для того, чтобы задать адреса ячеек, содержащих название ряда данных, и значения, выбираем в правой панели диалога вариант «Название» и щёлкаем мышью по кнопке сворачивания диалога справа от поля ввода «Диапазон для: Название». В получившейся в результате строки ввода (рис. 13) «методом указания», т.е. щелчком левой кнопки мыши заносится ячейка с названием ряда данных (в нашем примере название «Y2» находится в ячейке E1).

Рисунок

13. Свёрнутое окно диалога настройки

ряда данных

Рисунок

13. Свёрнутое окно диалога настройки

ряда данных

Аналогично, выбирая последовательно варианты «Значения X» и «Значения Y», при свёрнутом окне диалога указываем диапазоны ячеек с соответствующими значениями (названия осей уже включать в диапазон данных не надо), и в итоге получим полностью определённый ряд данных (рис. 14).

Рисунок

14. Завершение настройки нового ряда

данных

Рисунок

14. Завершение настройки нового ряда

данных

После нажатия на кнопку «ОК» видим, что новый ряд данных добавился на диаграмму (рис. 15).

Рисунок

15. Итог добавления нового ряда данных

на диаграмму

Рисунок

15. Итог добавления нового ряда данных

на диаграмму

Сразу хотелось бы отметить, что диаграмма из OpenOffice.org Calc не может (пока?) быть экспортирована напрямую в какой-либо растровый или векторный формат (в отличие от свободной ЭТ Gnumeric). Кроме того, на кривых имеется заметная «зубчатость», что отрицательно влияет на качество представительских диаграмм.

Ещё одна особенность — отсутствие возможности создать вторую ось Y, как это делается в научных пакетах (Grace, LabPlot, QtiPlot) при представлении на одной диаграмме графиков в различных масштабах (например, линейном и логарифмическом).

-

Диаграммы X-Y: Кривая и уравнение регрессии

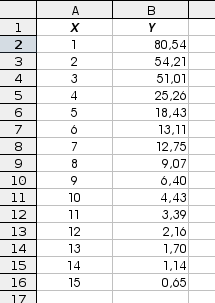

Одна из часто встречающихся задач анализа данных — построение уравнения регрессии, позволяющего прогнозировать значения данных за пределами известных экспериментальных точек. Попробуем построить уравнение регрессии для набора точек, заданных парами (X, Y) со значениями, показанными на рис. 16.

Рисунок

16. Таблица исходных данных

Рисунок

16. Таблица исходных данных

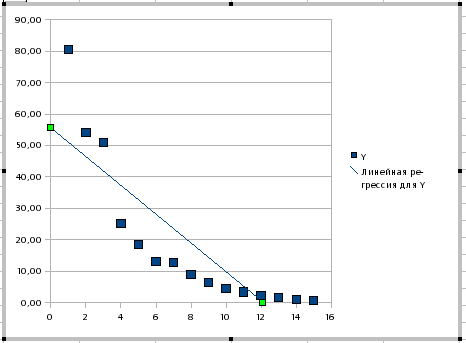

По этим данным построим диаграмму (см. предыдущий раздел) и получим нечто похожее на рис. 17.

Рисунок

17. Экспериментальные точки

Рисунок

17. Экспериментальные точки

В режиме редактирования диаграммы (когда диаграмма имеет серую рамку) щелчком левой кнопкой мыши по одной из точек графика выделим ряд данных, как показано на рис. 18.

Рисунок

18. Выделение ряда данных

Рисунок

18. Выделение ряда данных

Далее, щёлкнув правой кнопкой мыши по любой из выделенных точек ряда данных, получим контекстное меню ряда (рис. 19), в котором имеется пункт «Вставить кривую регрессии».

Рисунок

19. Вставка кривой регрессии

Рисунок

19. Вставка кривой регрессии

Выбрав этот пункт, с удивлением обнаруживаем, что вставленная «кривая» оказывается в действительности прямой (см. рис. 20).

Рисунок

20. График с автоматически вставленной

линией регрессии

Рисунок

20. График с автоматически вставленной

линией регрессии

Линия регрессии сразу после добавлений на график оказывается выделенной, поэтому можно добавить ещё и уравнение регрессии, воспользовавшись контекстным меню (рис. 21).

Рисунок

21. Контекстное меню линии регрессии

Рисунок

21. Контекстное меню линии регрессии

Уравнение регрессии сразу после его добавления на график тоже оказывается выделенным (см. рис. 22 и можно переместить его в любое (например, в середину верхней части) место графика, «зацепив» левой кнопкой мыши за рамку выделения.

Рисунок

22. Добавление уравнения регрессии

Рисунок

22. Добавление уравнения регрессии

Однако линейная регрессия в нашем примере явно не годится, и нужно найти способ построения кривой какого-то другого класса. Для этого снова выделяем исходный ряд данных, вызываем контекстное меню, а в этом контекстном меню выбираем вариант «Свойства объекта...» (рис. 23).

Рисунок

23. Вызов диалога настройки свойств ряда

данных

Рисунок

23. Вызов диалога настройки свойств ряда

данных

В диалоге настройки свойств ряда данных на вкладке «Статистика» (рис. 24) среди кривых регрессии выбираем вариант «Экспоненциальная регрессия», оставив все остальные настройки без изменений.

Рисунок

24. Выбор варианта регрессии для ряда

данных

Рисунок

24. Выбор варианта регрессии для ряда

данных

После нажатия на кнопку «ОК»

получаем новый вариант кривой регрессии

(рис. 25). Заметим, что уравнение переписалось

автоматически (линейное

![]() .заменилось

на

.заменилось

на

![]() ).

).

Рисунок

25. Результат подбора вида регрессии

Рисунок

25. Результат подбора вида регрессии

Как известно, «качество»

регрессии характеризуется критерием

Пирсона

![]() .

Чем это значение ближе к 1, тем точнее

найденное уравнение описывает

экспериментальные данные. Для того,

чтобы вывести это значение на график,

выделим кривую регрессии щелчком левой

кнопки мыши (рис. 26), затем правой кнопкой

мыши вызовем контекстное меню для кривой

регрессии (рис. 27).

.

Чем это значение ближе к 1, тем точнее

найденное уравнение описывает

экспериментальные данные. Для того,

чтобы вывести это значение на график,

выделим кривую регрессии щелчком левой

кнопки мыши (рис. 26), затем правой кнопкой

мыши вызовем контекстное меню для кривой

регрессии (рис. 27).

Рисунок

26. Выделение кривой регрессии

Рисунок

26. Выделение кривой регрессии

Рисунок

27. Контекстное меню кривой регрессии

Рисунок

27. Контекстное меню кривой регрессии

В диалоге свойств регрессионной кривой (рис. 28) на вкладке «Уравнение» включим режим «Показать коэффициент корреляции R2». После нажатия на кнопку «ОК» увидим значение этого коэффициента на графике (рис. 29).

Рисунок

28. Свойства регрессионной кривой

Рисунок

28. Свойства регрессионной кривой

Рисунок

29. Кривая регрессии со всеми параметрами

Рисунок

29. Кривая регрессии со всеми параметрами

И здесь снова хочется отметить, что, в отличие от научных пакетов, для одного набора данных может быть получена только одна кривая (и одно уравнение) регрессии.