- •2.2 Полупроводниковые диоды

- •2.2.1 Классификация и система обозначений полупроводниковых диодов.

- •2.2.2 Устройство полупроводниковых диодов.

- •2.2.3.1 Высокочастотные выпрямительные диоды

- •2.2.3.2 Арсенидгаливые выпрямительные диоды

- •2.2.3.2 Выпрямление переменного тока с помощью выпрямительных диодов.

- •2.2.4 Импульсные диоды

- •2.2.5 Стабилитроны

- •2.2.6 Стабисторы

- •2.2.7 Варикапы

- •2.2.8 Туннельные диоды

- •2.2.9 Полупроводниковые диоды для свч

2.2.2 Устройство полупроводниковых диодов.

В зависимости от структуры различают точечные и плоскостные диоды. У точечных диодов линейные размеры, определяющие площадь n–р-перехода, такие же, как толщина перехода, или меньше ее. У плоскостных диодов эти размеры значительно больше толщины перехода.

Точечные диоды имеют малую емкость n –р-перехода (обычно менее 1 пФ) и поэтому применяются на любых частотах вплоть до СВЧ. Но они могут пропускать токи не более единиц или десятков миллиампер. Плоскостные диоды в зависимости от площади перехода обладают емкостью в десятки пикофарад. Поэтому их применяют на частотах не выше десятков килогерц. Допустимый ток в плоскостных диодах бывает от десятков миллиампер до сотен ампер.

Основой точечных и плоскостных диодов являются пластинки полупроводника, вырезанные из монокристалла, имеющего во всем своем объеме правильное кристаллическое строение. В качестве полупроводниковых веществ для точечных и плоскостных диодов применяют чаще всего германий и кремний, а в последнее время также арсенид галлия (GaAs) и другие соединения.

Принцип устройства точечного диода показан на рисунке 2.8. Тонкая заостренная проволочка (игла) с нанесенной на нее примесью приваривается при помощи импульса тока к пластинке полупроводника с определенным типом электропроводности. При этом из иглы в основной полупроводник диффундируют примеси, которые создают область с другим типом электропроводности. Этот процесс называется формовкой диода (смотри пункт 1.5). Таким образом, около иглы образуется миниатюрный n-р-переход полусферической формы. Следовательно, разница между точечными и плоскостными диодами заключается в площади n – р перехода.

Рисунок 2.8 – Принцип устройства точечного диода

Германиевые точечные диоды обычно изготовляются из германия n-типа со сравнительно большим удельным сопротивлением. К пластинке германия приваривают проволочку из вольфрама, покрытого индием. Индий является для германия акцептором. Полученная область германия р-типа работает в качестве эмиттера. Для изготовления кремниевых точечных диодов используются кремний n-типа и игла, покрытая алюминием, который служит акцептором для кремния.

Плоскостные диоды изготовляются главным образом методами сплавления (вплавления) или диффузии (рисунке 3.17). В пластинку германия n-типа вплавляют при температуре около 500 °С каплю индия, которая, сплавляясь с германием, образует слой германия р-типа. Область с электропроводностью р-типа имеет более высокую концентрацию примеси, нежели основная пластинка сравнительно высокоомного германия, и поэтому является эмиттером. К основной пластинке германия и к индию припаивают выводные проволочки, обычно из никеля. Если за исходный материал взят высокоомный германий р-типа, то в него вплавляют сурьму и тогда получается эмиттерная область n-типа.

Комбинированием методов элекрохимического осаждения и сплавления изготавливаются (смотри пункт 1.5) микро – сплавные диоды.

Рисунок 2.9 – Принцип устройства плоскостных германиевых диодов, изготовленных сплавным (а) и диффузионным (б) методом

Диффузионный метод изготовления n–р-перехода основан на том, что атомы примеси диффундируют в основной полупроводник (смотри пункт 1.5). Примесное вещество при этом обычно находится в газообразном состоянии. Для того чтобы диффузия была интенсивной, основной полупроводник нагревают до более высокой температуры, чем при методе сплавления. Например, пластинку германия n-типа нагревают до 900 °С и помещают в пары индия. Тогда на поверхности пластинки образуется слой германия р-типа. Изменяя длительность диффузии, можно довольно точно получать слой нужной толщины. После охлаждения его удаляют путем травления со всех частей пластинки, кроме одной грани. Диффузионный слой играет роль эмиттера. От него и от основной пластинки делают выводы. При диффузионном методе атомы примеси проникают на относительно большую глубину в основной полупроводник, и поэтому n–р-переход получается плавным, т. е. в нем толщина области изменения концентрации примеси сравнима с толщиной области объемных зарядов.

Современные полупроводниковые кремниевые диоды создаются на планарной и планарно – эпитаксиальной технологии. Название «планарный» дано от английского слова Planag – плоский. Основу планарной технологии составляет метод фотолитографии, рассмотренный в разделе 1.5.

Последовательность операций для получения его представлена на рисунке 2.10.

Рисунок 2.10 - Последовательность операций планарной технологии:

а – окисление, нанесение фоторезиста; б - засвечивание; в – вскрытие окон; г – локальная диффузия.

На исходной полупроводниковой пластине кремния n-типа получают плёнку окисла SiO2 методом оксидного массирования (смотри пункт 5.2), которую затем покрывают слоем свёточувствительного вещества — фоторезиста (рисунок 2.10 а). После этого поверхность через специальную маску (фотошаблон) засвечивается ультрафиолетовым светом (рисунок 2.10 б). Затем слой фоторезиста проявляется с помощью специальных проявителей. При этом облученные участки фоторезиста задубливаются и переходят в нерастворимое состояние, а необлученные растворяются. Далее осуществляется травление пленки окисла, и получается "окно" для диффузии примесей. После этого специальным составом удаляют слой фоторезиста (рисунок 2.10 в). Через образовавшееся с помощью фотолитографии "окно" проводят локальную диффузию примесей в исходную пластинку кремния и получают p-n-переход (рисунок 2.10 г).

После этого через маску наносят выводы в виде металлических слоёв.

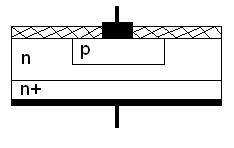

Для создания планарно-эпитаксиальных диодов дополнительно используется метод эпитаксии, рассмотренный ранее в подразделе 1.5. Т.е. наисходный полупроводниковый низкоомной пластине кремния, например n+-типа выращивается высокоомный слой n, сохраняющий структуру пластины, но имеющий иную удельную проводимость.

Затем планарным методом создаётся область р-типа.

На рисунке 2.11 показан принцип устройства планарно-эпитаксиального диода.

Рисунок 2.11 – Принцип устройства планарно-эпитаксиального диода

Планарно-эпитаксиальные диоды позволяют увеличить пробивное напряжение и получить при этом небольшую ёмкость p-n переходе.

В технике высоких частот часто используется диод Шотки, полученный на основе контакта металл-полупроводник. Конструктивно диоды Шотки выполняют в виде пластины низкоомного кремния, на которую нанесена высокоомная эпитаксиальная плёнка с электропроводностью того же тока. На поверхность плёнки вакуумным напылением нанесён слой металла (рисунок 2.12)

Рисунок 2.12 - Принцип устройства диода Шотки

1 – пластина низкоомного кремния

2 – высокоомная эпитаксиальная плёнка

3 – слой металла

При работе диода в импульсном режиме, когда длительность импульсов небольшие, часто применяются так называемые мезадиоды (от латинского слова «меза - стол»).

Сначала на пластине основного полупроводника диффузионным методом создаётся слой с другим типом электропроводности. Далее эта пластинка покрывается специальной маской и подвергается травлению. Маска защищает от травления много небольших участков. Именно в этих защищённых областях остаются n-p-переходы малого размера, которые возвышаются над поверхностью пластинки в виде «столиков» рисунок 2.13

Затем пластинка срезается на отдельные части – диоды. Особенностью мезадиодов является уменьшенный объём базовой области. За счёт этого сокращается время накопление и рассасывания носителей в базе. Одновременное изготовление большого числа диодов из одной пластинки обеспечивает также сравнительно малый разброс их характеристик и параметров.

Рисунок 2.13 - Принцип устройства мезадиода

1 – слой с электропроводностью n-типа, полученный диффузией

2 – вывод от n-области

3 – участок, удаляемый травлением

4 – основная пластинка полупроводникового p-типа

Слой n-типа получить не только методом диффузии, но и сплавным методом (мезасплавные диоды). Для создания мезадиодов используется планарная технология (меза-планарные диоды) и эпитаксиальная технология (меза-эпитаксиальные диоды).

Дл выпрямления высоких напряжений выпускаются кремниевые столбы в прямоугольных пластмассовых корпусах, залитых изолирующей смолой. Они бывают рассчитаны на ток до нескольких киловольт. Для более удобной сборки различных выпрямительных схем, например мостовых или удвоительных, служат кремниевых выпрямительные блоки. В них имеется несколько столбов, от которых сделаны отдельные выводы. Мощные кремниевые диоды выпускаются на выпрямленный ток от 10 до 500 А и обратные напряжение от 50 до 1000 В.

В выпрямительных диодах применяются также и p-i-переходы, использование которых позволяет снизить напряженность электрического поля в p-n-переходе и повысить значение обратного напряжения, при котором начинается пробой. Для этой же цели иногда используют р + -р- или n + -n-переходы. Для их получения методом эпитаксии на поверхности исходного полупроводника наращивают тонкую высокоомную пленку. На ней методом вплавления или диффузии создают p-n переходы, в результате чего получается структура р+-р-n или n+-n-р-гипа. В таких диодах успешно разрешаются противоречивые требования, состоящие в том, что, во-первых, для получения малых обратных токов, малого падения напряжения в открытом состоянии и температурной стабильности характеристик необходимо применять материал с возможно малым удельным сопротивлением; во-вторых, для получения высокого напряжения пробоя и малой емкости p-n-перехода необходимо применять полупроводник с высоким удельным сопротивлением.

Эпитаксиальные диоды обычно имеют малое падение напряжения в открытом состоянии и высокое пробивное напряжение.

Для выпрямительных диодов характерно, что они имеют малые сопротивления в проводящем состоянии и позволяют пропускать большие токи. Барьерная емкость их из-за большой площади p-n-переходов велика и достигает значений десятков пикофарад.

На рисунке 2.14 приведена вольт-амперная характеристики германиевого (а) и кремниевого (б) выпрямительных диодов малой мощности.

Здесь показано условное графическое обозначение выпрямительного диода (в). Вершина треугольника «стрелка» показывает направление прямого тока протекающего от большого потенциала «+» к меньшему потенциалу «-» (катоду).

Рисунок 2.14 - Вольт-амперная характеристики германиевого (а) и кремниевого (б) диодов

Из приведенных ВАХ видно, что для кремниевых диодов по сравнению с германиевым прямые ветви характеристик, построенных при одних и тез же температурах, смещены в право. Т.е для получения одинаковых прямых токов необходимо к кремниевым диодам прикладывать большее прямое напряжение, чем к германиевым.

При увеличении температуры прямая ветвь характеристик становится более крутой. Обратный ток в кремниевых диодах меньше, чем у германиевых.

Основными параметрами выпрямительных диодов являются:

1. Максимально допустимое обратное напряжение диода Uобр max — значение напряжения, приложенного в обратном направлении, которое диод может выдержать в течение длительного времени без нарушения его работоспособности (десятки — тысячи В).

2. Средний выпрямленный ток диода Iвп ср — среднее за период значение выпрямленного постоянного тока, протекающего через диод (сотни мА — десятки А).

3. Импульсный прямой ток диода Iпри— пиковое значение импульса тока при заданной максимальной длительности, скважности и формы импульса.

4. Средний обратный ток диода Ioбр ср — среднее за период значение обратного тока (доли мкА — несколько мА).

5. Среднее прямое напряжение диода при заданном среднем значении прямого тока Uпр ср (доли В).

6. Средняя рассеиваемая мощность диода Рсрд — средняя за период мощность, рассеиваемая диодом, при протекании тока в прямом и обратном направлениях (сотни мВт—десятки и более Вт).

7. Дифференциальное сопротивление диода rдиф — отношение приращения напряжения на диоде к вызвавшему его малому приращению тока (единицы — сотни Ом).

В скобках указаны значения соответствующих параметров для маломощных диодов.

Система параметров не допускает работу выпрямительных диодов области электрического пробоя. Разновидностью выпрямительных диодов, допускающих в течение длительного интервала времени работу в области электрического лавинного пробоя на обратной ветви ВАХ, являются лавинные диоды. Эта особенность лавинных диодов позволяет эффективно применять их в качестве элементов закрытых цепей аппаратуры от импульсных перегрузок по напряжению.

На рисунке 2.15 показана конструкция кремниевых диффузионных выпрямительных диодов 2Д204А,Б,В, КД204А,Б,В.

Диоды предназначены для преобразования переменного напряжения частотой до 50кГц. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с жёсткими выводами. Тип диода и схема соединения диодов с выводами приводятся на корпусе. Масса диодов не более 6г.

На рисунке 2.16 показана конструкция кремниевых, эпитаксиально-диффузионных диодов 2Д245А, 2Д245Б,В. Диоды предназначены для преобразования переменного напряжения частотой до 200 кГц во вторичных источниках электропитания. Выпускаются в металлопластмассовом корпусе с гибкими выводами. Положительный электрод соединён с металлическим основанием корпуса. Тип диода приводится на корпусе. Масса диода не более 4г.

Рисунок 2.15 - Конструкция кремниевых диффузионных выпрямительных диодов 2Д204А,Б,В, КД204А,Б,В

Рисунок 2.16 - Конструкция кремниевых, эпитаксиально-диффузионных диодов 2Д245А,Б,В

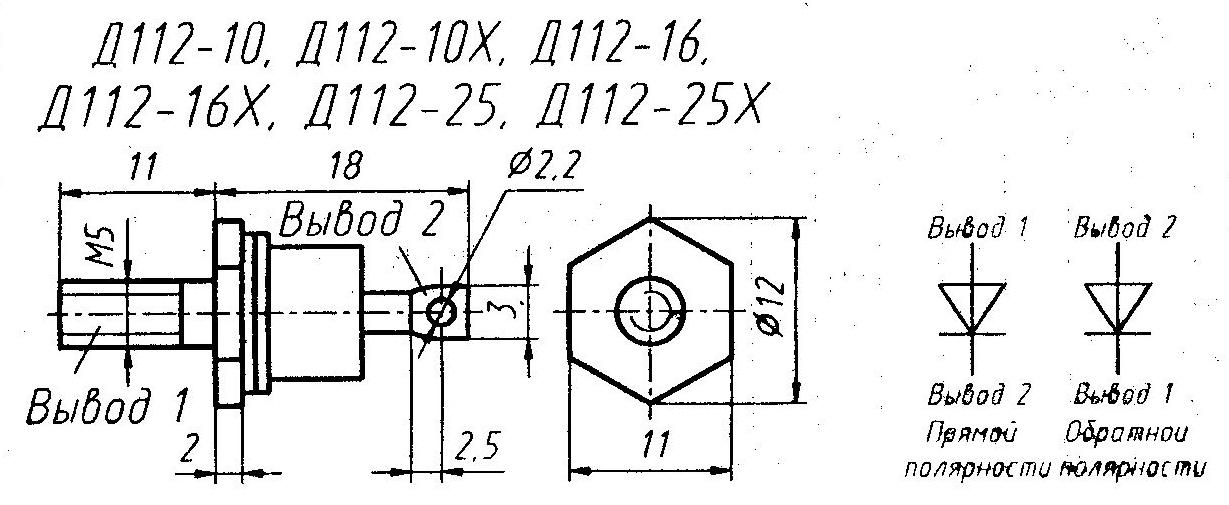

На рисунке 2.17 показана конструкция кремниевых, диффузионных силовых диодов Д112-10 и др. Диоды предназначены для работы в цепях статических преобразователей электроэнергии постоянного и переменного токов на частотах до 1,5 кГц. Выпускаются в металлостеклянном корпусе прямой (без знака Х) и обратной (со знаком Х) полярностей. Обозначение типа материала и полярность выводов приводятся на корпусе. Масса диода не более 6г.

Рисунок 2.17 - Конструкция кремниевых, диффузионных силовых диодов Д112-10 и др.