- •СОДЕРЖАНИЕ

- •ВВЕДЕНИЕ

- •1. РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИГНАЛЫ И УСТРОЙСТВА

- •1.1. Радиотехника и информатика

- •1.2. Радиотехнические сигналы

- •1.3. Радиотехнические цепи

- •1.4. Радиотехнические системы

- •1.5. Классификация радиотехнических систем

- •1.6. Структурная схема системы передачи информации

- •1.7. Проблемы обеспечения эффективности радиотехнических систем

- •2.1. Математические модели сигналов

- •2.2. Классификация сигналов

- •2.2.1. Управляющие (модулирующие) сигналы

- •2.2.2. Высокочастотные немодулированные сигналы

- •2.2.3. Модулированные сигналы (радиосигналы)

- •2.2.4. Примеры некоторых сигналов, используемых в радиотехнике

- •2.3. Характеристики сигналов

- •2.4. Геометрические методы в теории сигналов

- •3. СПЕКТРАЛЬНЫЙ И КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ СИГНАЛОВ

- •3.1. Обобщенный ряд Фурье

- •3.1.1. Система ортогональных функций и ряд Фурье

- •3.1.2. Свойства обобщенного ряда Фурье

- •3.2. Гармонический спектральный анализ периодических сигналов

- •3.2.1. Тригонометрическая форма ряда Фурье

- •3.2.2. Спектры четных и нечетных сигналов

- •3.2.3. Комплексная форма ряда Фурье

- •3.2.4. Графическое представление спектра периодического сигнала

- •3.3. Гармонический спектральный анализ непериодических сигналов

- •3.3.1. Спектральная характеристика непериодических сигналов

- •3.3.3. Спектральная плотность четного и нечетного сигналов

- •3.3.2. Амплитудный и фазовый спектры непериодического сигнала

- •3.3.5. Свойства преобразования Фурье

- •3.4. Определение спектров некоторых сигналов

- •3.4.1. Спектр колоколообразного (гауссова) импульса

- •3.4.2. Спектральная плотность -функции

- •3.4.3. Спектр функции единичного скачка

- •3.4.4. Спектр постоянного во времени сигнала

- •3.4.5. Спектр комплексной экспоненты

- •3.4.6. Спектр гармонического сигнала

- •3.4.7. Спектральная плотность прямоугольного видеоимпульса

- •3.5. Корреляционный анализ сигналов

- •3.5.1. Общие положения

- •3.5.2. Свойства автокорреляционной функции

- •3.5.3. Автокорреляционная функция периодического сигнала

- •3.5.4. Автокорреляционная функция сигналов с дискретной структурой

- •3.5.5. Взаимокорреляционная функция сигналов

- •3.5.6. Представление периодического сигнала

- •3.5.7. Энергетический спектр и автокорреляционная функция сигнала

- •3.6.1. Теорема Котельникова

- •3.6.2. Доказательство теоремы Котельникова

- •3.6.3. Дискретизация сигнала с конечной длительностью

- •3.6.4. Спектр дискретизированного сигнала

- •4. РАДИОСИГНАЛЫ

- •4.1. Общие сведения о радиосигналах

- •4.2. Радиосигналы с амплитудной модуляцией

- •4.2.2. Спектральный анализ АМ-сигналов

- •4.2.3. Векторное представление сигнала с амплитудной модуляцией

- •4.2.4. Энергетика АМ-сигнала

- •4.2.5. Балансная амплитудная модуляция

- •4.2.6. Однополосная модуляция

- •4.3. Радиосигналы с угловой модуляцией

- •4.3.1. Общие сведения об угловой модуляции

- •4.3.2. Фазовая модуляция

- •4.3.3. Частотная модуляция

- •4.3.4. Спектральный анализ сигналов с угловой модуляцией

- •4.3.5. Угловая модуляция полигармоническим сигналом

- •4.4. Импульсная модуляция

- •4.4.1. Виды импульсной модуляции

- •4.4.2. Спектр колебаний при АИМ

- •4.4.3. Импульсно-кодовая (цифровая) модуляция

- •4.5. Узкополосные сигналы

- •4.5.1. Общие сведения об узкополосных сигналах

- •4.5.2. Аналитический сигнал

- •4.5.3. Свойства аналитического сигнала

- •5.1. Общие сведения о линейных цепях

- •5.2. Основные характеристики линейных цепей

- •5.2.1. Характеристики в частотной области

- •5.2.2. Временные характеристики

- •5.3. Дифференцирующая и интегрирующая цепи

- •5.3.1. Дифференцирующая цепь

- •5.3.2. Интегрирующая цепь

- •5.4. Фильтр нижних частот

- •5.5. Параллельный колебательный контур

- •5.6. Усилители

- •5.6.1. Широкополосный усилитель

- •5.6.2. Резонансный усилитель

- •5.7. Линейные радиотехнические цепи с обратной связью

- •5.7.1. Частотная характеристика цепи с обратной связью

- •5.7.2. Стабилизация коэффициента усиления

- •5.7.3. Коррекция амплитудно-частотной характеристики

- •5.7.4. Подавление нелинейных искажений

- •5.7.5. Устойчивость цепей с обратной связью

- •6. МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЕЙ

- •6.1. Постановка задачи

- •6.2. Точные методы анализа линейных цепей

- •6.2.1. Классический метод

- •6.2.2. Спектральный метод

- •6.2.3. Временной метод

- •6.3. Приближенные методы анализа линейных цепей

- •6.3.1. Приближенный спектральный метод

- •6.3.3. Метод мгновенной частоты

- •7.1. Свойства и характеристики нелинейных цепей

- •7.2. Способы аппроксимации характеристик нелинейных элементов

- •7.2.1. Аппроксимация степенным полиномом

- •7.2.2. Кусочно-линейная аппроксимация

- •7.3. Методы анализа нелинейных цепей

- •7.4. Общее решение задачи анализа нелинейной цепи

- •7.5.1. Гармонический сигнал на входе

- •7.5.2. Бигармонический сигнал на входе

- •8. НЕЛИНЕЙНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ

- •8.1. Нелинейное резонансное усиление сигналов

- •8.1.1. Усиление в линейном режиме

- •8.1.2. Усиление в нелинейном режиме

- •8.2. Умножение частоты

- •8.3. Амплитудная модуляция

- •8.3.1. Общие сведения об амплитудной модуляции

- •8.3.2. Схема и режимы работы амплитудного модулятора

- •8.3.3. Характеристики амплитудного модулятора

- •8.3.4. Балансный амплитудный модулятор

- •8.4. Амплитудное детектирование

- •8.4.1. Общие сведения о детектировании

- •8.4.2. Амплитудный детектор

- •8.5. Выпрямление колебаний

- •8.5.1. Общие сведения о выпрямителях

- •8.5.2. Схемы выпрямителей

- •8.6. Угловая модуляция

- •8.6.1. Общие принципы получения сигналов с угловой модуляцией

- •8.6.2. Фазовые модуляторы

- •8.6.3. Частотные модуляторы

- •8.7. Детектирование сигналов с угловой модуляцией

- •8.7.1. Общие принципы детектирования сигналов с угловой модуляцией

- •8.7.2. Фазовые детекторы

- •8.7.3. Частотные детекторы

- •8.8. Преобразование частоты

- •8.8.1. Принцип преобразования частоты

- •8.8.2. Схемы преобразователей частоты

- •ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- •ЛИТЕРАТУРА

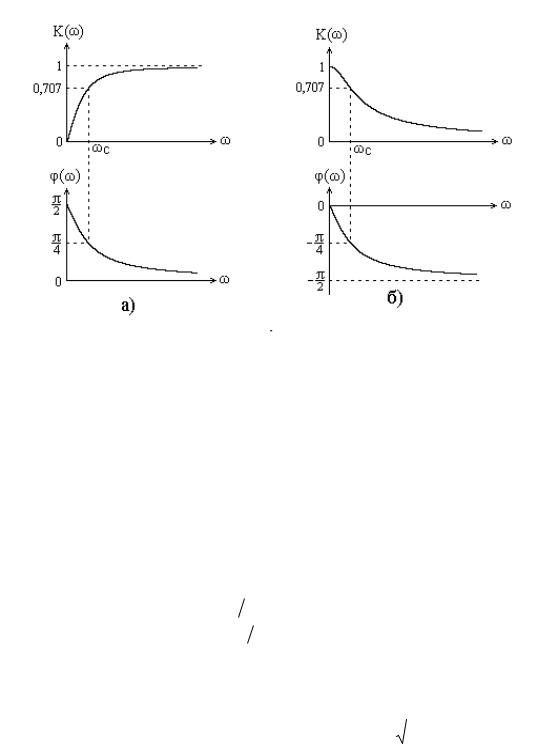

Рис. 5.2. АЧХ и ФЧХ дифференцирующей (а) и интегрирующей (б) цепей

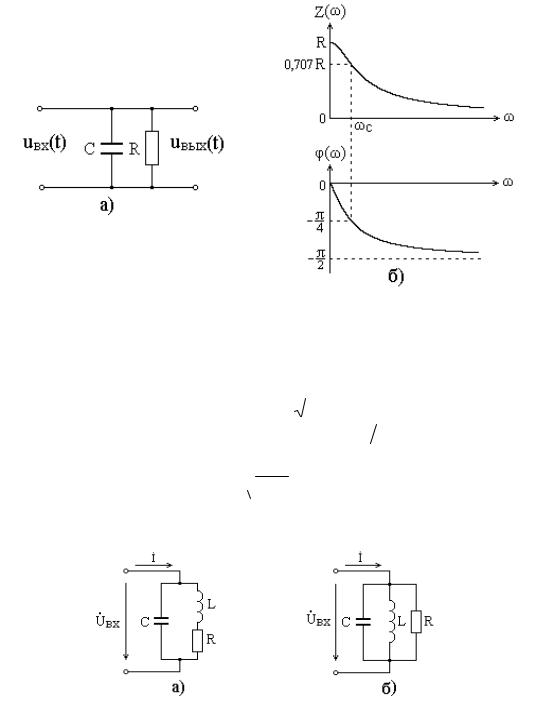

5.4.Фильтр нижних частот

Вкачестве фильтра нижних частот во многих радиотехнических устройствах (выпрямителях, детекторах и др.) применяется схема, изображенная на рис. 5.3,а.

Частотно-избирательные свойства этого фильтра характеризует комплексное входное сопротивление Z( j ). Оно равно отношению комплексной ампли-

туды выходного напряжения к комплексной амплитуде тока в цепи и определяется следующим выражением:

Z(j ) |

Uвых |

|

R(1 |

j C) |

|

R |

|

|

|

R |

, |

(5.4) |

||

I |

|

|

1 j RC |

|

|

|||||||||

|

|

R 1 j C |

|

|

1 j |

|

|

|||||||

где RC – постоянная времени фильтра. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

Отсюда: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

R |

|

|

||

амплитудно-частотная характеристика |

Z( ) |

|

|

|

|

; |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

1 2 2 |

||||||||||||

фазочастотная характеристика |

( ) arctg . |

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

||||||||||

Графики АЧХ и ФЧХ приведены на рис. 5.3,б.

Как следует из графика АЧХ, рассматриваемый фильтр является фильтром нижних частот. Частота среза равна 1 .

.

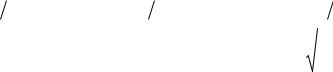

5.5. Параллельный колебательный контур

Параллельный колебательный контур – это частотно-избирательная цепь, образованная параллельным соединением индуктивности L и емкости C. Активные потери контура учитываются сопротивлением R, которое подключается последовательно или параллельно (рис. 5.4а,б). Контур широко используется как самостоятельно (полосовой фильтр), так и в составе различных радиотехнических устройств (автогенераторов, модуляторов, преобразователей частоты и др.).

Рис. 5.3. Фильтр нижних частот (а), АЧХ и ФЧХ фильтра (б)

Основные параметры контура и их математические выражения [4,7]:

1. |

Резонансная частота контура p |

|

|

1 |

|

. |

|

|

|

|

|||

|

|

|||||

|

|

|

|

LC |

||

2. |

Добротность контура (рис. 5.4,а) |

Q R, добротность контура |

||||

(рис. 5.4,б) Q R .

.

3.Волновое сопротивление

L

L C 1

C 1 pC pL.

pC pL.

4.Затухание контура d 1 Q.

Q.

Рис. 5.4. Параллельный колебательный контур с последовательным (а) и параллельным (б) включением сопротивления потерь

Для описания частотно-избирательных свойств параллельного контура применяют комплексное входное сопротивление Z( j ) и частотные коэффициенты передачи по току Ki ( j ) и напряжению Ku( j ) – резонансные характеристики контура.

Комплексное входное сопротивление является основной характеристикой контура. Оно равно отношению комплексной амплитуды выходного напряжения к комплексной амплитуде тока в контуре. Определим эту характеристику для контура, изображенного на рис. 5.4, а:

|

Uвх |

|

|

1 |

(R j L) |

|

Z(j ) |

|

|

j C |

|||

|

|

. |

||||

I |

|

1 |

|

|||

|

|

|

|

|

R j L |

|

|

|

|

|

j C |

||

|

|

|

|

|

|

|

Полагаем, что потери в контуре малы. Это позволяет в области резонансной частоты считать, что R L. Тогда

Z( j ) |

|

L C |

|

|

|

|

L RC |

|

|

|

|

|

|

L RC |

|

|

|

|

|

. |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

1 |

|

|

1 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

1 |

|

|

L |

|

|

|

p |

|||||||||||||

|

R j |

L |

|

|

1 j |

|

L |

|

|

1 j |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

R C |

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

C |

|

|

R |

C |

|

|

|

|

p |

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Как видно из данной формулы, при резонансе, когда p, входное со-

противление контура носит резистивный характер. Оно называется резонансным сопротивлением и равно

|

|

|

|

Z( j ) |

L |

|

2 |

Q2R R . |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

RC R |

|

|

0 |

|||||||

Продолжая преобразования формулы для Z( j ), получим |

|||||||||||||||

|

|

|

|

Z( j ) |

R0 |

|

R0 |

|

, |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

1 j |

|

|

|

1 jQ |

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

p |

|

|

|

|

|

R |

|

|

|

|

||

где |

|

|

– частотная расстройка, |

Q |

|

– обобщенная расстройка |

|||||||||

|

|

|

|||||||||||||

p |

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

контура.

При малых расстройках в области частот, близких к резонансной ( p), можно записать

|

|

p |

|

2 2p |

|

2( p) |

2 |

||||

Q Q |

|

|

|

|

Q |

|

Q |

|

Q |

|

. |

|

|

|

|

|

|||||||

|

p |

|

|

|

|

p |

|

p |

p |

||

|

|

|

|

|

|||||||

Таким образом, комплексное входное сопротивление контура равно

|

|

Z( j ) |

R0 |

|

|

R0 |

|

|

e jarctgQ |

Z( )e j ( ). |

(5.5) |

|||

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

1 jQ |

1 Q |

2 2 |

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

Здесь |

|

R0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Z( ) |

|

|

– модуль входного сопротивления контура. Зависимость |

|||||||||||

|

|

|

||||||||||||

1 Q2 2 |

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

модуля входного сопротивления контура от частоты является амплитудночастотной характеристикой контура;

( ) arctgQ – аргумент входного сопротивления контура. Зависимость аргумента входного сопротивления контура от частоты является фазо-частотной характеристикой контура.

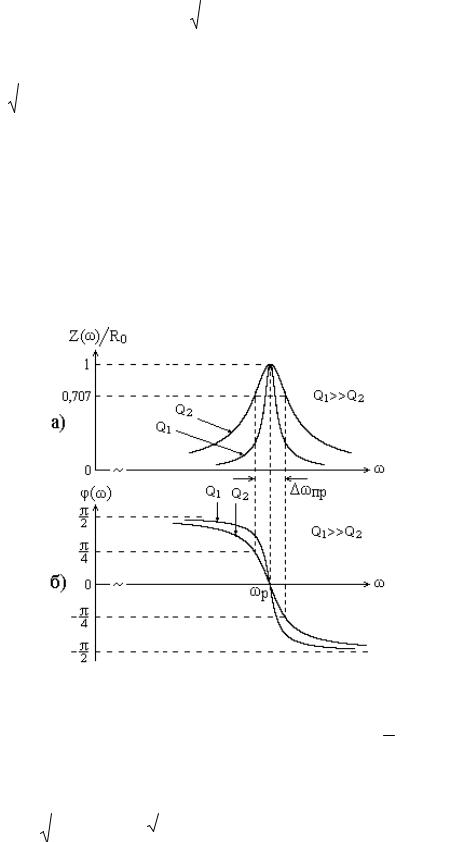

Амплитудно-частотная и фазочастотная характеристики параллельного колебательного контура при различных значениях добротности приведены на рис. 5.5.

Рис. 5.5. АЧХ (а) и ФЧХ (б) параллельного колебательного контура

Определим полосу пропускания контура на уровне 1

2:

2:

|

R0 |

|

|

1 |

|

R ; |

Q2 2 1; |

|

пр |

|

p |

. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

1 Q2 2 |

2 0 |

|

|

|

Q |

||||||||