- •ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА

- •1.4. Региональные особенности состояния охраны

- •1.5.1. Потери предприятия от невыходов на работу

- •1.5.2. Материальные потери в связи

- •1.5.3. Затраты на смену кадров и на пенсии по инвалидности

- •1.5.4. Затраты на инвестиции в улучшение условий труда

- •1.6. Оценка опасностей

- •заболеваемости

- •1.8.1. Психофизиологические основы безопасности труда

- •УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА

- •2.1 Методы и функции управления

- •2.2 Современное состояние государственного управления охраной труда в Беларуси

- •2.3 Основные принципы и направления государственной политики в области охраны труда в Республике Беларусь

- •2.5 Система управления охраной труда на предприятии

- •2.6 Правовое регулирование охраной труда

- •2.6.1 Законодательные и нормативные акты

- •2.6.2 Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде

- •2.6.3 Обязанности нанимателя в области охраны труда

- •2.6.4 Инструктаж и обучение по вопросам охраны труда

- •2.6.5 Экспертиза безопасности оборудования и технологических процессов

- •2.6.6 Аттестация рабочих мест по условиям труда

- •2.6.7 Расследование и учет несчастных случаев на производстве

- •2.6.8 Методы изучения и анализа причин производственного травматизма

- •2.6.9 Ответственность работников и нанимателя за нарушения законодательства по охране труда

- •2.7 Экономический механизм управления охраной труда

- •2.7.1 Трудоохранные затраты

- •2.7.2 Экономическая и социальная эффективность трудоохранных затрат

- •РАЗДЕЛ 3

- •ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА ТРУДА

- •3.1 Оздоровление воздушной среды

- •3.1.4 Ионизация воздуха рабочей зоны

- •3.1.5 Метеорологические условия труда (микроклимат)

- •3.1.6 Вентиляция производственных помещений

- •3.2 Производственное освещение

- •3.2.1 Особенности зрительного восприятия

- •3.2.2 Виды и системы освещения

- •3.2.3 Нормирование и оценка производственного освещения

- •3.2.4 Расчет производственного освещения

- •3.3 Психофизиологическое воздействие цвета

- •3.4.1 Вибрация

- •3.4.2 Акустический шум

- •Уровни звукового давления, дБ,

- •3.4.3. Защита от ультра- и инфразвука

- •3.5 Защита от неионизирующих электромагнитных излучений

- •3.5.1 Естественные и искусственные источники

- •3.5.2 Гигиеническая оценка и нормирование ЭМП радиочастотного диапазона в производственных условиях

- •3.5.3 Способы и средства защиты

- •3.5.4 Постоянные и переменные магнитные поля

- •3.5.5 Ультрафиолетовые излучения

- •3.5.6 Инфракрасные излучения

- •3.5.7 Лазерные излучения

- •Длительность

- •Воздействие на

- •кожу

- •Менее 10-1

- •Более 10-1

- •Менее 10-1

- •К2 – коэффициент,

- •Менее 10-1

- •Более 10-1

- •Менее 10-1

- •Более 10-1

- •Менее 10-1

- •Более 10-1

- •Менее 10-1

- •Частота f, Гц

- •Частота f, Гц

- •РАЗДЕЛ 4

- •ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.

- •4.1 Основные причины несчастных случаев на производстве

- •4.2 Защита от поражения электрическим током

- •4.2.1 Действие электрического тока на организм человека

- •4.2.2 Факторы, влияющие на исход поражения электрическим током

- •4.2.3 Меры первой помощи пострадавшим от электрического тока

- •4.2.4 Оценка опасности поражения электрическим током

- •Род и частота

- •Тока

- •4.2.5 Способы и средства обеспечения электробезопасности

- •4.3 Защита от статического электричества

- •4.3.1 Условия возникновения и накопления электростатических зарядов

- •4.3.2 Нормирование и оценка опасности статического электричества

- •4.3.3 Способы и средства защиты

- •Рис. 4.13. Зоны защиты молниеотводов высотой до 60 м.:

- •а – для одиночного стержневого молниеотвода; б – для двойного стержневого молниеотвода; в – для тросового молниеотвода;

- •1 – граница зоны защиты по высоте hx; 2 – то же, на уровне земли.

- •4.4 Защита от опасных и вредных факторов при работе с компьютерами

- •Рис. 4.14. Опасные и вредные факторы, воздействующие на пользователей ПЭВМ

- •4.5.1 Общие требования безопасности на станционных сооружениях связи

- •4.5.2 Работы по оборудованию и обслуживанию источников питания

- •4.6.1 Требования к производственным помещениям с постоянным присутствием обслуживающего персонала

- •4.6.5 Работы на высоте

- •4.6.6 Погрузочно-разгрузочные работы и транспортировка грузов

- •4.6.7 Требования безопасности при работе с антисептиками

- •4.7 Требования безопасности при работе с радиоэлектронным оборудованием (РЭО)

- •4.7.1 Виды и характеристика РЭО, классификация работ с ним

- •4.7.2 Основные требования безопасности к производственным помещениям и к размещению в них РЭО

- •4.7.3 Безопасная организация рабочих мест

- •4.7.4 Требования к персоналу, обслуживающему РЭО

- •4.7.5 Безопасная организация ремонтно-наладочных работ

- •4.8 Меры безопасности при организации и производстве работ в подземных кабельных сооружениях

- •4.10 Требования безопасности при эксплуатации подъемно-транспортных средств

- •РАЗДЕЛ 5

- •ОСНОВЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- •5.1 Социально-экономическое значение пожарной безопасности. Основные причины пожаров

- •5.2 Теоретические основы горения. Опасные факторы пожара

- •5.3 Взрыво- и пожароопасные свойства веществ и материалов

- •5.4 Категории производств по взрыво- и пожароопасности

- •5.5.1 Пожарная безопасность объекта

- •5.5.3 Пожарная сигнализация

- •5.5.5 Способы тушения пожаров. Огнетушащие вещества.

- •5.5.6 Противопожарное водоснабжение.

- •Автоматическое тушение пожаров

- •5.5.7 Средства пожаротушения

- •5.5.8 Организация пожарной охраны

- •Раздел 6

- •ПЕРВАЯ ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ

- •6.1. Общие принципы оказания первой помощи пострадавшим

- •Литература

Рис.4.11. Принципиальная схема УЗО на токе нулевой последовательности.

Датчиком в схеме УЗО этого типа служит трансформатор тока нулевой последовательности (TTHП ). Наибольшее распространение получила конструкция TTHП с магнитопроводом тороидальной формы. Первичными обмотками трансформатора служат фазные проводники (1, 2, 3), пропущенные через окно магнитопровода, вторичная обмотка равномерно расположена на магнитопроводе и нагружена на входное сопротивление преобразователя и усилителя.

УЗО на токе нулевой последовательности используется в сетях с различным режимом нейтрали относительно земли для защиты персонала как в случае прикосновения к корпусу электроустановки, оказавшемуся под напряжением, так и при прикосновении непосредственно к фазе сети.

Обозначения:

TTHП – трансформатор тока нулевой последовательности; Р - выходное реле.

Ток уставки этого типа УЗО может регулироваться с помощью усилителя от 10мА до 1,0А.

Устройства защитного отключения применяются, главным образом, в передвижных установках и для ручного электрифицированного инструмента, а также в других случаях, где условия эксплуатации оборудования не позволяют обеспечить безопасность защитным заземлением, занулением и другими способами защиты.

4.3Защита от статического электричества

4.3.1Условия возникновения и накопления электростатических зарядов

Статическая электризация веществ имеет сложную природу. Существует несколько механизмов образования статического электричества: контактная

234

электризация, электрохимический механизм, асимметричное заряжение в результате индукции в сильном электростатическом поле и др. Образование электростатических зарядов при контактной электризации происходит при разделении контактирующих поверхностей (разрыве контакта). Величина образовавшегося заряда определяется зарядами двойного слоя, электрическим сопротивлением материала и скоростью отрыва поверхностей (интенсивностью технологического процесса). В обычных условиях при контакте двух материалов на их поверхностях вследствие действия внутриатомных электрических сил образуется двойной электрический слой. На поверхностях одного материала в месте контакта преобладают отрицательные заряды, на поверхности другого – положительные. При сохранении контакта суммарный заряд контактирующих материалов равен нулю. Образовавшиеся заряды при контактной электризации могут оставаться на поверхностях после их разделения, если время разрушения контакта окажется меньше времени релаксации (рассеивания) зарядов (рис. 4.12). Последнее в значительной степени определяет величину зарядов на разделительных поверхностях, то есть чем выше скорость отрыва (чем интенсивнее ведется процесс), тем больший заряд остается на поверхностях. Толщина двойного электрического слоя, то есть пространственного разделения электрических зарядов на границах соприкосновения двух фаз (поверхностей) соответствует диаметру иона, равного 10-10 м. При контактной электризации положительные заряды возникают на материале, имеющем большее значение диэлектрической постоянной.

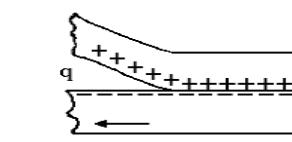

Рис.4.12. Образование электростатических зарядов в результате контактной электризации.

Возникновение электрического заряда на материале сопровождается появлением электрического поля, каждая точка которого характеризуется потенциалом. Величина заряда прямо пропорциональна электрической емкости заряженных материалов и потенциалу поля, т.е.

q = C × j,

235

где q – заряд на поверхности материала, К; C – электрическая емкость заряженных потенциалов, Ф; ϕ – потенциал, В.

По мере разделения поверхностей увеличивается разность потенциалов ϕ = ϕ1 −ϕ2 между двумя равномерно заряженными поверхностями, что может привести к разряду, если напряженность поля превысит электрическую прочность

воздуха, равную 30 кВ/см для однородного электрического поля.

Если при контактной электризации соприкасающиеся поверхности электропроводны, то возникающие заряды практически мгновенно релаксируют (рассеиваются), и электрические заряды на этих поверхностях не накапливаются.

Наиболее сильно электризуются материалы, имеющие удельное электрическое сопротивление 10 8 Ом×см и более (диэлектрики). Материалы,

имеющие удельное сопротивление не более 10 5 Ом×см, являются электропроводниками статического электричества, в силу чего на них заряды не накапливаются.

Заряды статического электричества в производственных условиях могут накапливаться на теле работающих и их одежде при выполнении ручных операций при промывке, чистке, протирке, проклеивании с применением этилового эфира, бензина, ацетона, непроводящих резиновых клеев, изготовлении упаковочной тары (пакетов, мешков) из синтетических пленок, на аппаратах, трубопроводах, воздуховодах при движении по ним порошков, пылегазовоздушных смесей, сжатых и сжиженных газов, а также при работе ременных передач и резиновых транспортеров, при окрасочных работах с применением пульверизаторов и др.

Увеличение электростатического заряда и разности потенциалов на разделенных поверхностях может привести к электрическому пробою разделяющей среды. Возникновение искрового разряда и высоких потенциалов представляет собою наиболее опасное проявление статического электричества.

Разряд статического электричества возникает тогда, когда напряженность электрического поля над поверхностью диэлектрика или проводника, обусловленная накоплением на них зарядов, достигает пробивной величины.

При достижении энергией искрового разряда величины энергии воспламенения пылегазовоздушных и других взрыво- и пожароопасных смесей возникает опасность взрыва и пожара. Электростатическая искробезопасность объекта достигается при выполнении следующего условия безопасности:

236

Wp £k ×Wмин ,

где Wp – максимальная энергия зарядов, которые могут возникать внутри объекта или на его поверхности, Дж; k – коэффициент безопасности, выбираемый из условий допустимой (безопасной) вероятности зажигания (k<1,0); – минимальная энергия зажигания веществ и материалов, Дж.

Энергия искрового заряда с заряженной проводящей поверхности определяется по формуле

Wp = 0,5C ×ϕ2 , Дж,

где С – электрическая емкость проводящего объекта относительно земли, Ф; ϕ – потенциал заряженной поверхности относительно земли, В.

Заряды статического электричества и высокие потенциалы часто ведут к отказам отдельных элементов аппаратуры (полупроводниковых приборов, микросхем), являются причиной ухудшения условий труда, вызывая у работающих при разрядах неприятные болезненные ощущения.

Степень опасности статического электричества определяется электростатическими свойствами веществ и материалов, используемых на производстве, наличием в рабочей зоне взрывоопасных концентраций воздушных смесей газов, паров и пыли, а также чувствительностью изделий к электростатическим разрядам.

4.3.2 Нормирование и оценка опасности статического электричества

Нормируемым параметром статического электричества, характеризующим условия труда персонала, является напряженность электростатического поля Е ,

кВ м , допустимые уровни которой устанавливаются в зависимости от времени

пребывания персонала на рабочем месте.

Предельно допустимый (или наибольший) уровень напряженности

устанавливается равным 60 кВ м в течение одного часа, то есть:

Eпд = 60t , кВ м

При напряженности поля равной или меньше 20 кВ м время пребывания в таком поле не регламентируется.

237