- •Оглавление

- •1.1. Основные понятия

- •1.2. Жизненный цикл по

- •1.3. Модели жизненного цикла по

- •Каскадная модель жц:

- •Спиральная модель жц:

- •2. Методологии и технологии проектирования ис

- •2.1. Общие требования к методологии и технологии

- •2.2. Структура комплекта документов

- •2.3. Наиболее перспективные и приемлемые технологии разработки по

- •2.3.1. Технологии, базирующиеся на case–средствах Computer Associates

- •2.3.2. Технологии, базирующиеся на case–средствах ibm Rational

- •2.3.2.1. Краткая характеристика основных технологических программных продуктов ibm Rational

- •3. Методология функционального моделирования idef0

- •3.1. Концепция методологии функционального моделирования idef0

- •3.2. Основные определения (понятия) методологии и языка idef0

- •3.3. Синтаксис графического языка idef0

- •3.4. Семантика языка idef0

- •3.5. Имена и метки

- •3.6. Отношения блоков на диаграммах

- •3.7. Диаграммы idef0

- •3.8. Дочерняя диаграмма

- •3.9. Родительская диаграмма

- •3.10. Свойства диаграмм

- •3.10.1. Стрелки как ограничения

- •3.10.2. Параллельное функционирование

- •3.10.3. Ветвление и слияние сегментов стрелок

- •3.11. Создание диаграмм idef0 в среде AllFusionProcess Modeler

- •3.12. Диаграммы dfd

- •3.13. Пример проектирования функций подсистемы обработки и хранения данных

- •4. Idef3 – методология описания и моделирования процессов

- •4.1. Функциональный элемент

- •4.2. Элемент связи

- •4.2.1. Связи старшинства

- •4.2.2. Сдерживаемые связи старшинства

- •4.2.3. Относительные связи

- •4.2.4. Связь поток объектов

- •4.3. Перекресток

- •4.3.1. Типы перекрестков

- •4.3.2. Значения комбинаций перекрестков

- •4.4. Декомпозиция описания процесса

- •4.5. Примеры

- •5. Язык моделирования баз данных idef1x

- •5.1. Сущности

- •5.2. Связи и отношения

- •5.2.1. Мощность связей

- •5.3. Ключи

- •5.3.1 Внутренние и внешние ключи

- •5.3.2. Ссылочная целостность

- •5.4. Домены

- •5.5. Представления

- •5.6. Нормализация данных

- •5.7. Примеры построения диаграмм

- •5.8. Общие сведения о среде проектирования AllFusion Erwin Data Modeler

- •5.8.1. Построение логической модели

- •5.8.1.1. Диаграмма сущность – связь

- •5.8.1.2. Модель данных на основе ключа

- •5.8.1.3. Полная атрибутивная модель

- •5.8.2. Создание новой модели

- •5.8.3. Создание физического уровня базы данных на основе логического

- •5.8.4. Редактирование таблиц

- •5.8.5. Редактирование столбцов таблицы

- •5.8.6. Редактирование ключей и индексов таблицы

- •5.8.7. Редактирование связей таблиц

- •5.8.8. Сохранение модели базы данных

- •5.8.9. Генерация операторов для создания базы данных

- •5.8.10. Подготовка исходных данных для разработки новой версии бд

- •6. ЯзыкUml, модели по, объектно–ориентированный анализ и проектирование по.

- •6.1. Основные элементы языка uml

- •6.1.1. Сущности

- •6.1.2. Отношения

- •6.1.3. Диаграммы

- •6.2. Диаграмма вариантов использования как концептуальное представление бизнес–системы в процессе ее разработки

- •6.2.1. Базовые элементы диаграммы вариантов использования

- •6.2.2. Отношения на диаграмме вариантов использования

- •6.2.2.1. Отношение ассоциации

- •6.2.2.2. Отношение включения

- •6.2.2.3. Отношение расширения

- •6.2.2.4. Отношение обобщения

- •6.2.3. Дополнительные обозначения языка uml для бизнес–моделирования

- •6.2.4. Примеры use case и их реализация

- •6.3. Диаграммы последовательности

- •6.3.1. Сообщения на диаграмме последовательности

- •6.3.2. Ветвление потока управления

- •6.3.3. Пример диаграммы последовательности

- •6.4. Диаграмма кооперации

- •6.4.1. Объекты диаграммы кооперации и их графическое изображение

- •6.4.2. Кооперация объектов

- •6.4.3. Пример совместного использования диаграмм кооперации и последовательности

- •6.5. Сравнение диаграммы последовательности и диаграммы кооперации

- •6.6. Диаграммы состояний

- •6.6.1. Составное состояние и подсостояние

- •6.6.1.1. Последовательные подсостояния

- •6.6.1.2. Параллельные подсостояния

- •6.6.1.3. Несовместимые подсостояния

- •6.6.2. Исторические состояния

- •6.6.3. Сложные переходы и псевдосостояния

- •6.6.4. Состояние синхронизации

- •6.6.5. Рекомендации по построению диаграмм состояний

- •6.6.6. Примеры диаграмм состояний

- •6.7. Диаграммы деятельностей

- •6.7.1. Примеры диаграмм деятельностей

- •6.8. Классы

- •6.8.1. Области видимости и действия, кратность и иерархия классов

- •6.8.2. Отношения между классами

- •6.8.2.1. Отношение ассоциации

- •6.8.2.2. Отношение обобщения

- •6.8.2.3. Отношение агрегации

- •6.8.2.4. Отношение композиции

- •6.8.3. Примеры диаграмм классов

- •6.9. Компоненты

- •6.9.1. Виды компонентов

- •6.9.2. Отношения между компонентами

- •6.9.3. Компоненты и классы

- •6.9.4. Компоненты и интерфейсы

- •6.9.5. Варианты графического изображения компонентов

- •6.9.6. Пример диаграммы компонентов

- •6.10. Диаграмма развертывания

- •6.10.1. Узел диаграммы развертывания

- •6.10.2. Отношения между узлами диаграммы

- •6.10.3. Пример диаграммы развертывания

- •Литература

6.3.1. Сообщения на диаграмме последовательности

На диаграмме последовательности все сообщения упорядочены по времени своей передачи в моделируемой системе, хотя номера у них могут не указываться.

На диаграммах последовательности могут присутствовать три разновидности сообщений, каждое из которых имеет свое графическое изображение (рис. 6.36.).

![]()

Рис. 6.36. Графическое изображение различных видов сообщений между объектами на диаграмме последовательности

Первая разновидность сообщения (рис. 6.36, а) наиболее распространена и используется для вызова процедур, выполнения операций или обозначения отдельных вложенных потоков управления. Начало этой стрелки, как правило, соприкасается с фокусом управления того объекта–клиента, который инициирует это сообщение. Конец стрелки соприкасается с линией жизни того объекта, который принимает это сообщение и выполняет в ответ определенные действия. При этом принимающий объект может получить фокус управления, становясь в этом случае активным. Передающий объект может потерять фокус управления или остаться активным.

Вторая разновидность сообщения (рис. 6.36, б) используется для обозначения простого асинхронного сообщения, которое передается в произвольный момент времени. Передача такого сообщения обычно не сопровождается получением фокуса управления объектом–получателем.

Третья разновидность сообщения (рис. 6.36, в) используется для возврата из вызова процедуры. Примером может служить простое сообщение о завершении вычислений без предоставления результата расчетов объекту–клиенту. В процедурных потоках управления эта стрелка может быть опущена, поскольку ее наличие неявно предполагается в конце активизации объекта. В то же время считается, что каждый вызов процедуры имеет свою пару – возврат вызова. Для непроцедурных потоков управления, включая параллельные и асинхронные сообщения, стрелка возврата должна указываться явным образом.

Обычно сообщения изображаются горизонтальными стрелками, соединяющими линии жизни или фокусы управления двух объектов на диаграмме последовательности. При этом неявно предполагается, что время передачи сообщения достаточно мало по сравнению с процессами выполнения действий объектами. Считается также, что за время передачи сообщения с соответствующими объектами не может произойти никаких событий. Другими словами, состояния объектов не изменяются. Если же это предположение не может быть признано справедливым, то стрелка сообщения изображается под наклоном, так чтобы конец стрелки располагался ниже ее начала.

Каждое сообщение на диаграмме последовательности ассоциируется с определенной операцией, которая должна быть выполнена принявшим его объектом. При этом операция может иметь аргументы или параметры, значения которых влияют на получение различных результатов. Соответствующие параметры операция будет иметь и вызывающее это действие сообщение. Более того, значения параметров отдельных сообщений могут содержать условные выражения, образуя ветвление или альтернативные пути основного потока управления.

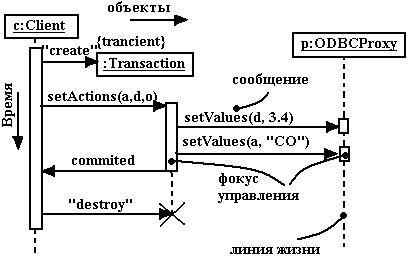

На диаграммах последовательностей внимание акцентируется, прежде всего, на временной упорядоченности сообщений. На рис. 6.37. показано, что для создания такой диаграммы надо, прежде всего, расположить объекты, участвующие во взаимодействии, в верхней ее части вдоль оси X. Обычно инициирующий взаимодействие объект размещают слева, а остальные – правее (тем дальше, чем более подчиненным является объект). Затем вдоль оси Y размещаются сообщения, которые объекты посылают и принимают, причем более поздние оказываются ниже. Это дает читателю наглядную картину, позволяющую понять развитие потока управления во времени.

Рис. 6.37. Диаграмма последовательностей

В отдельных случаях объект может посылать сообщения самому себе, инициируя так называемые рефлексивные сообщения. Для этой цели служит специальное изображение (сообщение у объекта а на рис. 6.35.). Такие сообщения изображаются в форме сообщения, начало и конец которого соприкасаются с линией жизни или фокусом управления одного и того же объекта.