МПУЭВС. Лекции. Задания / pdf_ПрилПЦиПУ / Прилож_В_Соединения в МПЭВС

.pdf

1

Приложение В

Соединения в МПЭВС

В.1 Общие сведения

Электрические соединения объектов ЭВС осуществляются через физические линии и электронные узлы приемной и передающей сторон. В электрических физических линиях соединения одного источника и одной нагрузки присутствуют два провода, один из которых называют прямым (сигнальным), а второй – обратным. Если конструкции прямого и обратного проводов соединения не одинаковы, то физическая линия называется несимметричной. В противоположном варианте физическая линия будет симметричной. Позитивные свойства симметричных физических линий реализуются в должной мере с применением на передающей и приемной сторонах электронных узлов, выходы и входы которых симметрированы относительно общего провода (корпуса, заземления, поверхности земли).

В.2 Несимметричное соединение

Выбор конструкций физических линий определяется стремлением к наиболее доступным техническим решениям с последующей проверкой устойчивости функционирования соединённого оборудования. Простейшим техническим решением является несимметричное соединение, изображенное на рисунке В.1. Прямой провод в этом соединении выполняется отдельным проводником. Обратный провод в этом соединении исполняется общим для некоторого множества соединяемых источников и приемников и является относительно «массивным».

Модификациями несимметричных конструкций физических линий яв-

ляются совокупности неупорядоченных Рисунок В.1- Несимметричное

и упорядоченных сигнальных провод- |

соединение |

|

ников (см. рисунок В.2, а), объединённых в физические шины, коаксиальные

2

кабели (см. рисунок В.2, б), полосковые печатные линии (см.рисунок В.2, в). Для всех названных исполнений полагается общий обратный провод (поз. 4, 5 на рисунках В.2, б, в.соответственно).

Рисунок В.2- Конструкции несимметричных сигнальных линий

В простейшем варианте соединения проявилась неспособность противодействовать влиянию сторонних источников помех на передаваемый по соединению сигнал. На рисунке В.2 поз.1 соответствует сигнальному проводнику, позиции 2, 2/ соответствуют диэлектрику изоляции, поз.3 отмечает проводящую оплётку кабеля (обратный проводник 4).

В.3 Помехи в несимметричных соединениях объектов ЭВС

Различают, по крайней мере, два канала внешних (сторонних) помех на передаваемые сигналы:

- помехи от сторонних обратных токов на конечном сопротивлении обратного провода (Rоб);

- помехи на прямом и обратном проводниках по магнитной (э.д.с. самоиндукции), электрической (токи утечки, емкости), электромагнитной связи от источника помехи.

Модель включения совокупности помех в тракт сигнала приведена

3

Рисунок В.3 - Модель включения помех в контур сигнала

на рисунке В.3.

На рисунке В.3 напряжение Eпр принято называть продольной помехой, и образуется оно вследствие конечных значений Riоб для токов сторонних источников в общем обратном проводе.

Значение напряжения Епр для модели замещения конструкции устройств может определяться по выражению:

n

Eпр = ∑ ( Riоб * Iic),

i = 1

где Riоб, Iic – есть соответственно сопротивления участков обратного провода, по которым в контур сигнала попадают напряжения создаваемые токами Iic сторонних источников.

Помеха Епр согласно рисунку В.3 включается напрямую в контур сигнала Ес и не компенсируется иначе как уменьшением значения Епр.

Ослабить влияние Епр можно, снижая сопротивление обратного провода Riоб, или исключением влияния токов Iic из контура передачи сигнала. Чтобы исключить влияние токов Iic из контура пе-

редачи сигнала следует исключить общий участок обратного провода, (например, проложив отдельный обратный проводник с отсоединением прием-

4

ника (или источника) от общей цепи, как показано на рисунке В.4). Напряжения помех от «наводки» сторонними источниками на прямой (Е/п) и обратный (Е//п) проводники соединения, по природе возникновения названные поперечной помехой, включаются в сигнальный контур встречно друг другу. Вследствие встречного включения наведённые помехи этого вида взаимно ослабляют друг друга в контуре сигнальной цепи. Для несимметричного соединения значения Е/п и Е//п различны, как различны и нагружающие их контуры цепи. Поэтому компенсация разностной помехи (Е/п - Е//п) в несимметричном соединении невозможна. Частично ослабить значение этого вида помехи можно выбором одинаковых конструкций прямого и обратного проводников соединения с исключением шунтов обратному проводнику. В итоге влияние помех на несимметричное соединение приемной и передающей сторон может быть уменьшено. Дальнейшее снижение влияния помех возможно симметрированием конструкции соединения, как уже отмечалось, и в части симметрии прямого и обратного проводников, и в части симметрии входов и выходов электронных узлов источника и приемника.

В.4 Симметричные физические линии соединений

К симметричным конструкциям линий относятся:

-витые (открытая и экранированная) пары (см. рисунок В.5, а);

-плоские кабели (из открытых и экранированных) витых пар (см. рисунок В.5, б);

- и симметричные двухпроводные (жёсткие и гибкие, открытые и экранированные) печатные линии (см. рисунок В.5, в);

- симметричные двухпроводные открытые и экранированные линии (см. рисунок В.5, г).

С уменьшением шага скрутки потери и задержка распространения сигнала по линии повышаются. Поэтому шаг скрутки L принимается не менее (8-12)d. Экранированные пары проводов отличаются более высокой степенью регулярности в сравнении с не экранированными.

5

Рисунок В.5 - Конструкции симметричных Конструкция коаксиальной экранированной пары проводов аналогична

коаксиальному несимметричному кабелю, но более критична к отклонениям технологического процесса производства. Симметричные печатные линии по регулярности параметров занимают промежуточное положение между открытыми и экранированными витыми парами.

Защитный экран симметричных линий в начале или конце соединения подключается к общему проводу электронного устройства.

В.5 Влияние длины соединения объектов

По мере увеличения длины соединений проявляются эффекты, которые негативно отражаются на параметрах передаваемых сигналов и подлежат учёту при проектировании соединений. Наиболее существенными являются

6

следующие эффекты:

-потери энергии сигнала в линии;

-нарастание задержки в передаче сигнала;

-снижение скорости изменения сигнала (искажение фронтов переключения).

Следствием задержки сигнала в линии является создание условий образования эффекта «эхо» в цепи передачи сигнала. Этот эффект имеет место

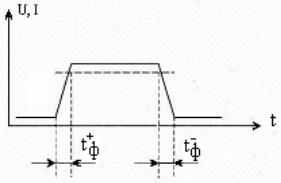

при условии, когда время задержки рас- |

|

пространения сигнала по линии (tЛ) ста- |

|

новится сравнимым со временем нарас- |

|

тания или спада сигнала (tф+/tф-) (см. ри- |

|

сунок В.6). |

|

Исследование процессов передачи |

|

сигналов в линиях соединений показы- |

Рисунок В.6 - Параметры |

вают, что при |

формы сигнала |

|

|

tЛ ≤ tФ/2 , |

(В.1) |

выбросы напряжений на нагрузке от «эхо» сигналов не превышают (1520)%. В противном случае необходимо применять меры по ослаблению и исключению «эхо» Линии, в которых условие (В.2) не выполняется, принято относить к длинным линиям. Способом, обеспечивающим подавление «эхо» в длинных линиях, является установка согласованной нагрузки для линии. Такой нагрузкой для длинной линии является сопротивление Rн, числовое значение которого определяется характеристическим параметром линии

Rн = ρ = (Lo/Co)0,5 |

(В.2) |

названным волновым сопротивлением. В формуле (В.2) обозначениям Lo и Co соответствуют погонные (на единицу длины) индуктивность и емкость линии соединения. Обеспечить равенство (В.2) возможно обеспечив стабильность определяющих его параметров и в производстве и в эксплуатации соединения. При одиночных сигнальных проводниках это условие удовлетворить невозможно и поэтому конструкции «длинных» линий

7

должны иметь стабильными размеры и взаимное расположение сигнального и обратного проводников. Этому требованию более соответствуют линии из парных проводников, коаксиальные кабели, микрополосковые и полосковые печатные линии и кабели, витые пары. Таким образом, условие (В.1) определяет выбор конструкции соединительных линий и применение равенства (В.2) в выборе нагрузки соединения.

Скорость распространения сигнала в тракте оценивается по соотноше-

нию

Vp = C / (ε ·µ) 0,5,

где ε, µ - усреднённые относительные диэлектрическая и магнитная прони-

цаемости физической среды тракта; |

|

С – скорость света в вакууме. |

|

Задержка распространения сигнала в линии соединения |

tЛ может быть |

оценена по выражению вида |

|

tЛ= LЛ·tЛП |

(В.3) |

где LЛ- длина линии;

tЛП – погонная (на единицу длины) задержка сигнала в соединении;

Погонная задержка распространения |

|

сигналов в линиях зависит от свойств |

|

материалов конструкций соединения (ди- |

|

электрическая и магнитная проницаемо- |

|

сти) и конструктивное исполнение пря- |

|

мого и обратного проводов соединения. |

|

Для исполнений физических линий со- |

Рисунок В.7 – Модель потерь в |

единений без применения магнитных ма- |

линиях соединений |

териалов погонная задержка сигнала [ нС/м] определяется по формуле

tЛП = 3,4(0,48·ε+0,67)0,5 ÷ 3,4· ( |

ε)0,5 , |

(В.4) |

где ε - усреднённые значения относительной |

диэлектрической прони- |

|

цаемости физической среды соединения (типовые значения 3-6). Подключение в длинной линии сосредоточенных ёмкостей по её длине изменяет и за-

8

держку сигнала и волновое сопротивление. В первом приближении их влияние может быть учтено через увеличение погонной ёмкости в (1+Снп/Со)0,5 раз. Значение Снп, как погонная ёмкость нагрузки, определяется по формуле

Снп = Сн/LЛ,

в которой Сн есть суммарная ёмкость подключённых нагрузок, а результатом её влияния является снижение волнового сопротивления и увеличение задержки распространения и фронтов сигнала в соединении в

(1+Снп/Со)0,5 раз.

Увеличение физической длины линии сопровождается не только увеличением задержки сигнала, но и замедлением нарастания сигнала к концу соединения (ухудшаются фронты нарастания и спада сигнала). Исследования этого явления показывают, что длительность фронтов пропорциональна квадрату длины кабельного соединения. Коэффициент пропорциональности зависит от качества применённых материалов и формы и прочих размеров сопутствующих принятой длине соединения. Увеличение длительности фронтов сопровождается аналогичной зависимостью длительности спада сигнала в соединении от длины линии.

Эффект «эхо» имеет место в случае, когда потери энергии сигнала в соединении объектов малы (к чему обычно стремятся при проектировании соединений). В первом приближении модель для оценки потерь представляется схемой, изображённой на рисунке В.7, на которой обозначениями R и G представлены погонное сопротивление и шунтирующая проводимость между проводниками соединения соответственно. Снижение напряжения по длине соединения для приведенной модели можно представить дифференциальным уравнением следующего вида

dU = - U·R·x·G·dx,

решение которого позволяет определить затухание мощности сигнала в соединении в децибелах (дб) по выражению следующего вида

D ≈ 8,7·ехр [-L·(R·G/2)0,5]. |

(В.5) |

9

Определение погонной проводимости G связано с определёнными трудностями, причём и погонное сопротивление и погонная проводимость повышаются с повышением частоты применения (при снижении длительности фронтов импульсов). Поэтому для кабельных линий приводятся и применяются для расчётов табличные зависимости погонного затухания δ сигнала (дБ/см), которое от значения ~10-4 на частотах порядка 1 МГц повышается в ~ (3-3,5) раза с повышением частоты на декаду. Ввиду значительных погрешностей определения проводимости G учёт включения сосредоточенных шунтов (входных сопротивлений приёмников сигнала) в «длинных» соединениях процессорных устройств осуществляется обеспечением запаса по статическому и динамическому согласованию мощности источников с приёмниками.

Физические линии соединений, для которых выполняется условие (В.1), принято называть «короткими» и согласование соединения нагрузки с характеристическим сопротивлением линии не является необходимым.

Для простейших конструкций соединений объектов обеспечить постоянство значений LЛ, VЛ, tЛП, tЛ и равенство (В.2) невозможно. Поэтому «длинные» соединения выполняют в виде регулярных конструкций.

Волновые сопротивления линий регулярных конструкций составляют

(30 - 150) Ом.

В.6 Электронные узлы несимметричных соединений

Электронные узлы несимметричных трактов исполняются на элементах двух вариантов:

-на биполярных транзисторных схемах (базис ТТЛ);

-на схемах с полевыми приборами (базис МОП, КМОП). Непосредственное отношение к исполнению соединений имеет схем-

ная организация выходов источников и входов приёмников электронных узлов названных базовых схем.

10

В.7 Источники несимметричных соединений базиса ТТЛ

Выходы ТТЛ передатчиков организуются по схеме изображенной на рисунке В.8. Транзисторы VТ1, VТ2

управляются сигналами XI, Х2 для каскадных и радиальных соединений противофазно: для высокого уровня цифрового сигнала на линии VТ1 открыт, а VТ2 закрыт, а для низкого уровня состояния VТ1 и VТ2 изменяют на противоположные. Диод VD1 обеспечивает дополнительное смещение напряжений для надежного закрывания VТ1 при от-

крытом VТ2. Резистор R ограничивает сквозной ток через VТ1, VТ2 во время переключения состояний VТ1, VТ2. Выходное напряжение высокого уровня U1ВЫХ и соответствующий ему выходной ток I1ВЫХ в позитивной системе отсчета соответствуют уровню логической единицы.. Как показано на рисунке А.1, выходной ток I1вых по отношению к выходу передающей стороны является вытекающим. Выходной ток I1вых обеспечивает заряд емкости нагрузки Сн и формирование сигнала на нагрузке приемной стороны. Низкий уровень выходного напряжения и выходной ток в открытом состоянии VТ2 при закрытом состоянии VТ1 принято обозначать в форме U0вых, I0вых. По отношению к выходу передающей стороны ток I0вых является втекающим. Диапазоны значений выходных и входных напряжений передаваемых сигналов напряжений источников и приёмников для ТТЛ изделий цифровой техники нормируются, как равные и фиксированные. Значения выходных токов источников и входных токов приёмников подлежат согласованию. Их значения для конкретных исполнений приводятся в паспортных данных применяемых элементов.