ПИМС и МП. Лекции, задания / УчебнПособ_Р1_1_м

.pdf

50

No

см–3

3

1

2

1020

1019

1018

N исх.1

1017

Nисх3

Nисх2

10–2 |

10–1 |

100 |

101 σ Омсм |

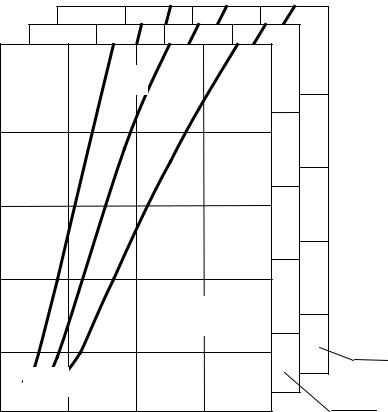

1 — (x1/x2)=0; 2 — (x1/x2)=m1; 3 — (x1/x2)=m2; m2>m1>0

Рисунок 2.17

Выбором подмножества планшетов (или подходящего одиночного планшета) по поверхностной концентрации и расположению границ x1, x2 по графикам определяется значение удельной электропроводности σ.

Поверхностное сопротивление слоя R□ определяется че-

рез удельную электропроводность и толщину слоя Xo = x2 – x1 по формуле

R□ = 1/(Xo σ). |

(2.10) |

Удельное сопротивление омического контакта Rо[Ом·см–2]

металлизации соединений с полупроводниковым слоем является важным параметром, определяющим дополнительные вносимые сопротивления в соединяемые цепи. Значение Rо зависит от металла контактной пары и степени легирования полупроводника в контактном слое.

51

В таблице 2.3 позиции, отмеченные символом (в), соответствуют выпрямляющему контакту. Прочерк в позиции соответствует контактам с существенно нелинейной характеристикой. Зависимость Ro от степени легирования кремния в контактной паре

представляется выражением вида |

|

Rо = А ρk, |

(2.11) |

где А =3,3; k= 1,3.

Диффузионная длина носителей заряда L n,p либо известна как первичный параметр по результатам измерений, либо оценивается по формуле

L n,p = √ D n,p T n,p, |

(2.12) |

где D n,p = Ft· M n,p [см2/ сек] — коэффициент диффузии носителей заряда;

Ft = кТ/q = 25 мВ при Т = 293 К.

Таблица 2.3— Удельные сопротивления Rо[мкОм·см–2] контактных пар на кремнии

|

Удельное |

|

|

|

|

|

Вид |

сопро- |

|

|

|

|

|

структу- |

тивление |

Al |

Mo |

Ti |

Cr |

Pt5Si2 |

ры |

кремния, |

|

|

|

|

|

|

Ом см |

|

|

|

|

|

Р |

0,001 |

1,2 |

6 |

2 |

4 |

1…4 |

|

0,01 |

23 |

3 00 |

4 00 |

800(в) |

70…100 |

|

0,1 |

110 |

– |

– |

20000 (в) |

400 |

|

1,0 |

1000–2000 |

– |

– |

– |

1000–2000 |

n |

0,001 |

2–9 |

8 |

1 |

3 |

1–2 |

|

0,01 |

600 (в) |

500 (в) |

400 |

300 (в) |

10–30 |

|

0,1 |

– |

– |

– |

– |

4000 (в) |

Подвижность носителей заряда M n,p электронов и дырок зависит от концентрации примесей по закону, для которого справедливы аппроксимации вида

1320 |

|

M n = —————— + 65; |

(2.13) |

1 + (N / N1)0,72 |

|

440 |

|

M p = ——————— + 44; |

(2.14) |

1 + (N / N2)0,72 |

|

52

где N1 = N2 = (0,7–0,85) 1017см–3;

N — текущее значение концентрации.

Время жизни носителей заряда Т n,p характеризует процесс рекомбинации неравновесных носителей и определяется временем жизни неосновных носителей. С увеличением уровня легирования слоя время жизни неосновных носителей понижается вследствие повышения числа дефектов. Требования к значению времени жизни носителей часто противоречивы. Для одних параметров время жизни целесообразно повышать, тогда как для других — следует снижать. Типовые значения Т n,p для исходных пластин кремния коллекторного и базового слоев составляют (0,1–1) 10 –6 сек, снижаясь до (0,1 –1) 10–7сек в эмиттерном слое.

Напряжение пробоя изоляции слоя Uпр определяется физическими свойствами материалов на границе раздела слоя и основания. Слои изолируются от смежных областей слоем диэлектрической пленки или обратно смещенным p-n-переходом. В качестве диэлектрика на кремнии применяется окисная пленка SiO2, которая, в зависимости от метода выращивания, имеет следующие параметры:

–удельное сопротивление, ρ, (Ом см) — (1012–1016);

–плотность, с, г/см3 — 2;

–диэлектрическая проницаемость, ε, отн. — (3 – 3,8);

–электрическая прочность, Екр, (В/см) (106–107). Напряжение пробоя определяется по формуле

Uпр = d Екр, |

(2.15) |

где d — толщина диэлектрика, см.

Если функцию изоляции выполняет p-n-переход, то напряжение пробоя зависит от структуры перехода. Различают переходы резкие и плавные, узкие, где возможен классический туннельный пробой, и широкие, где преобладает лавинный пробой. Туннельный пробой имеет место в узких резких переходах при степенях легирования более 1018см–3. Напряжение туннельного про-

боя изоляции оценивается по соотношению |

|

Uпр.т = 40 ρn + 8 ρp (B), |

(2.16) |

где ρn, ρp —удельные сопротивления слоя и основания. |

|

53

С учетом линейной зависимости напряженности с максимумом на металлургической границе напряжение лавинного пробоя

изолирующих резких переходов оценивается по формуле |

|

Uпроб = ε εo (Екр)2/(2q Nср), |

(2.17) |

которая преобразуется для несимметричных переходов в следующие эквивалентные формы

Uлав.р = 86 ρn0,65 (B), |

(2.17а) |

для ρn << ρp и |

|

Uлав.р = 23 ρp0,75 (B), |

(2.17б) |

для ρn>> ρp. Значение критической напряженности в кремнии Екр составляет (2–5) 105 В/см.

С учетом параболической зависимости напряженности с максимумом на металлургической границе напряжение лавинно-

го пробоя плавного перехода определяется по формуле |

|

Uпроб = √[ 3,6 ε εo (Екр)3/(q А)], |

(2.18) |

которая для кремния встречается несколько иной эмпирической редакции

Uлав.пл.= 1,7 109 А–0,364 (B), |

(2.19) |

где А (см–4) — градиент концентрации разностной концентрации примесей на границе раздела слоя и несущей области.

Ширина области объемного заряда (ширина p-n-перехо-

да) для перехода с линейным распределением примеси определя-

ется по выражению |

|

Wpn = Wpno (1+ U/Fk)1/3, |

(2.20) |

где Wpno — ширина перехода при U = 0; |

|

U — внешнее обратное напряжение, приложенное к переходу; |

|

Fk — контактная разность потенциалов. |

|

Значение Wpno определяется по формуле |

|

Wpno = [12 Fk ε ε0/(q A)]1/3 (см), |

(2.21) |

где ε0 =8,86 10–14 ф/см; |

|

Контактная разность потенциалов Fk для рассматриваемого

перехода определяется из равенства |

|

еxp[ 3 Fk/(2 Ft)] = [3 Fk ε ε0 A2/q Ni3], |

(2.22) |

или из равенства |

|

Fk =2 Ft Ln [Wpno A/(2 Ni)]. |

(2.23) |

Для переходов со ступенчатым распределением примеси ширина определяется по формуле

54 |

|

Wpn1 = Wpno1 (1+ U/Fk1)1/2, |

(2.24) |

где Wpno1 при U = 0 определяется по формуле |

|

Wpno1 = [2 Fk1 ε ε0/(q Nср)]1/2(см), |

(2.25) |

с учетом |

|

Fk1 = Ft Ln [Na Nd/(Ni)2], |

(2.26) |

Nср = Na Nd/(Na + Nd), |

(2.27) |

где Na, Nd — концентрации примеси акцепторов и доноров соответственно в областях, образующих переход.

2.12 Проектирование БПТ

2.12.1 Введение

Проектирование БПТ для ИМС предполагает выбор форм и размеров топологической конфигурации по заданным параметрам функционального назначения прибора и технологическим ограничениям на параметры структуры, на повторяемость размеров и совмещение топологических конфигураций. Результатом проектирования является топологическая конфигурация БПТ, соответствующая технологическим ограничениям и заданным параметрам прибора, либо каталог унифицированных топологических конфигураций для применения при проектировании ИМС в качестве базовых элементов.

2.12.2 Функциональные параметры БПТ

Из множества функциональных параметров БПТ цифровых ИМС выделяются по очередности удовлетворения следующие интегральные параметры:

–номинальная электрическая прочность переходов, Upi, (B);

–номинальный рабочий ток БПТ, Ip, (mA);

–номинальный коэффициент передачи тока эмиттера, α;

–номинальное сопротивление БПТ как открытого ключа, Rкл, (Ом);

–номинальное время переключения, Tпер, (сек). Названные функциональные параметры обеспечиваются вы-

бором или оценкой соответствия технологической структуры,

55

учетом технологических ограничений по формированию топологии и выбором форм и размеров топологии. Так как проектирование БПТ, с одной стороны, процесс многовариантный, а с другой стороны — может не иметь полного положительного решения (вследствие несовершенства структуры и (или) топологии, противоположного влияния форм, размеров, параметров структуры на функциональные параметры БПТ), то формирование исходных данных и решение задач производятся раздельно по названным интегральным параметрам. Синтез частных решений на основе компромиссных альтернативных переходов и заключений позволит сформулировать вариант алгоритма (или методики) проектирования конструкции прибора.

2.12.3 Расчетные соотношения оценки параметров БПТ

Номинальная электрическая прочность БПТ характери-

зуется номинальными рабочими обратными напряжениями на переходах БПТ (эмиттер-база (Upeb), коллектор-база (Upcb)) и изоляции коллекторного кармана от несущего основанияпластины (Ucp). По отношению к номинальному рабочему напряжению БПТ должен сохранять работоспособность при кратковременном превышении напряжения до максимально допустимой величины

Umdi = Кз Upi, |

(2.28) |

где Кз =(1,5–1,6) есть коэффициент запаса для всех переходов, кроме перехода коллектор-база (для перехода коллектор-база коэффициент Кз следует увеличить в Кв раз с учетом влияния умножения носителей заряда на усиление БПТ). При напряжении Umdi номинальные параметры не гарантируются, но должны восстанавливаться после снятия перегрузки.

Исходными данными к обеспечению рассматриваемого показателя могут служить гарантированные значения Umdi для технологической структуры, которые следует сопоставить с заданными. Если хотя бы одно из значений Umdi не удовлетворяет требованиям задания, необходимо согласованно скорректировать параметры структуры, пользуясь соотношениями п. 2.7.1 для напряжений пробоя. Выбор степеней легирования и толщин слоев,

56

учет законов распределения и типов проводимости слоев следует производить, переходя последовательно от глубинных (коллекторных и скрытых) слоев к поверхностным (эмиттерным). Итогом

выбора концентраций и толщин должны быть неравенства |

|

Uпр.i > Umdi, |

(2.29) |

для i = 1…3.

Kоэффициент передачи тока эмиттера α по определе-

нию есть отношение

α = Ic/Ie, |

(2.30) |

где Ic Ie — соответственно рабочие токи коллектора и эмиттера транзистора.

Для анализа и учета зависимости коэффициента передачи от параметров слоев структуры коэффициент α представляется в ви-

де произведения трех компонент согласно выражению |

|

α = γ β M, |

(2.31) |

где γ — коэффициент инжекции, характеризующий эффективность эмиттера;

β — коэффициент переноса;

M — коэффициент умножения в коллекторном переходе. Коэффициент инжекции γ оценивается по выражению

γ = 1 – Δγ, |

(2.32) |

где (Δγ << 1) — потери качества эмиттера как инжектора, какие для неравномерно легированного эмиттера и базы оцениваются по формуле

Δγ = (1,7 Lb Le)/(Te Dnb(Xeb2)), |

(2.33) |

где Lb = Wbn/Ln(Nb(Xeb2)/Nc(Xcb1)) — диффузионная длина распределения примеси в базе;

Le = Xeb1/Ln(Noe/Ne(Xeb1)) — диффузионная длина рас-

пределения примеси в эмиттере;

Dnb(Xeb2) — коэффициент диффузии неосновных носителей в базе на координате Xeb2;

Te — время жизни неосновных носителей в эмиттере; Xeb1=(Xeb + Webb) — координата границы нейтральной

базы у эмиттерного перехода;

Webb — ширина области пространственного заряда эмиттерного перехода со стороны базы;

57

Xeb2 = (Xeb – Webe) — координата границы нейтральной области эмиттера у эмиттерного перехода;

Webe — ширина области пространственного заряда эмиттерного перехода со стороны эмиттера;

Xcb1 = (Xcb – Wcbb) — координата границы нейтральной базы у коллекторного перехода;

Wcbb — ширина области пространственного заряда перехода коллектор-база со стороны базы.

Координаты Xeb, Xcb соответствуют расположению металлургических границ p-n-переходов «эмиттер-база», «коллекторбаза».

Если база равномерно легирована, то следует использовать расчетное выражение для оценки потерь качества инжекции следующего вида

Δγ = (Dnes Nbs Wbn)/(Dnbs Nes Xen), |

(2.33а) |

где Dne, Dnb — усредненные коэффициенты диффузии неосновных носителей в эмиттерном и базовом слоях соответственно;

Wbn, Xen —размеры нейтральных областей базы и эмиттера (с исключением областей пространственного заряда) соответственно;

Nbs, Nes — усредненные концентрации примеси в базе и эмиттере соответственно;

Если величина нейтральной толщины эмиттера Хеn удовле-

творяет условию |

|

Xen ≥ Lne, |

(2.34) |

где Lne — диффузионная длина неосновных носителей в эмиттере, следует вместо Xne в приведенном выражении применить Lne.

Если один из двух слоев (обычно эмиттерный) неравномерно легирован из неограниченного источника, то для оценки усредненной концентрации в слое можно воспользоваться выраже-

нием |

|

Nis = Nio/√[π Ln(Nio/Nio – 1)], |

(2.35) |

в котором Nio, Nio –1 — концентрации примеси на границах нейтральной области усреднения. Индекс (io) соответствует границе с Nio > Nio – 1.

58

Анализ зависимости Δγ от концентраций примеси и размеров областей, образующих эмиттерный переход, позволяет производить рациональный выбор значений параметров.

Коэффициент переноса β представляется выражением вида

β = 1 – Δβ, |

(2.36) |

где (Δβ << 1) — потери неосновных носителей вследствие их рекомбинации в базе.

Для технологических вариантов структур БПТ ИМС с равномерно легированной базой значение Δβ оценивается по формуле

Δβ = (Wbn)2 / [2 Lnb2]. |

(2.36а) |

Для технологических вариантов структур БПТ ИМС с неравномерно легированной базой потери Δβ оценивается по формуле

Δβ = (Wbn) Lb / [k1 Lnb2(Xeb1)], |

(2.36б) |

где k1≥ (2–5) — коэффициент, учитывающий дрейф носителей в неравномерно легированной базе.

Анализ зависимости Δβ от концентрации примеси и размеров области базы позволяет производить рациональный выбор значений параметров для снижения потерь.

Коэффициент умножения носителей в коллекторном переходе M определяется структурными свойствами обратно смещенного коллекторного перехода.

Коэффициент умножения характеризует нарастание тока в коллекторной цепи в зависимости от степени близости напряжения, приложенного к переходу коллектор-база, к напряжению его лавинного пробоя. Вольтамперная характеристика коллекторного перехода в области умножения при неизменном токе эмиттера

представляется полуэмпирическим выражением |

|

Icm = Iс [1+ΔM(U)], |

(2.37) |

где (ΔM<<1) — относительное увеличение тока коллектора вследствие лавинного умножения в «широком» коллекторном

переходе. Зависимость М(U) определяется по формуле |

|

М = (U / Uсb пр)n, |

(2.38) |

где для кремния значение n = (3–5);

Ucb пр — напряжение лавинного пробоя коллекторного перехода.

59

С учетом малости Δγ, Δβ, М коэффициент α представляет-

ся выражением вида |

|

α = (1 – Δα), |

(2.39) |

где 0 < (Δα = Δγ +Δβ – М) << 1. Приведенное неравенство соответствует исключению возможности образования участка с отрицательным сопротивлением на выходных вольтамперных характеристиках при схемном включении БПТ с общим эмиттером. Для того чтобы умножение носителей в коллекторном переходе не приводило к увеличению коэффициента передачи тока базы более чем на (δ< 1) долю от значения, определяемого потерями

Δγ и Δβ, необходимо обеспечивать такие значения |

М, при кото- |

рых выполняется условие |

|

δ (Δβ + Δγ) ≥ΔМ. |

(2.40) |

Из неравенства (2.40) следует ограничение на соотношение между номинальным рабочим Ucbp и напряжением лавинного пробоя Ucb.пр, определяемое по выражению

Ucb.пр ≥ Кз Ucbр [В/δ]1/n, |

(2.41) |

где |

|

В = α0/(1–α0) ≈ 1/(Δγ+Δβ), |

(2.42) |

при α0=1–Δγ–Δβ. Согласно (2.41) Ucb.пр следует существенно увеличить.

Номинальный рабочий ток Ip = Iс ≈ Ie определяется до-

пустимой плотностью тока Io [А/см2] в областях структуры БПТ и площадью минимального фрагмента структуры, транслирующего рабочий ток. По принципу действия БПТ фрагментом структуры с минимальной площадью является эмиттер, и поэто-

му рабочий ток Ip может быть определен по формуле |

|

Ip = Se Io, |

(2.43) |

где Se [см2] — площадь эмиттера БПТ.

Плотность тока Io ограничивается снижением усиления при высоких уровнях инжекции (уровень инжекции определяется отношением концентрации инжектированных в базу неосновных носителей со стороны эмиттера к концентрации основных носителей в базе), вследствие накопления неосновных носителей в базе и коллекторном переходе, модуляции проводимости базы, накопления их в коллекторном переходе и коллекторе. Определяя уровень инжекции как