ПИМС и МП. Лекции, задания / УчебнПособ_Р1_1_м

.pdf

130

подложка с электродными сопротивлениями образуют повышенные постоянные времени в дополняющем БПТ. Названные факторы ограничивают быстродействие дополняющих p-n-p БПТ десятками (10–50) мегагерц.

Пример. Оценить значение τα горизонтального транзистора при следующих исходных данных: Wb = 6 мкм; Dp = 6 см2/сек; W1 = 3 мкм; W2 = 2,5 мкм; Soe/Sbe = 3.

Топология горизонтального транзистора, изображенная на рисунке 2.54, с раздельными коллекторными областями известна,

как обращеный МКТ |

|

|

|

|

с управлением по ба- |

|

|

|

|

зе или эмиттеру (см. |

|

|

|

|

рис. 2.54, а). Ее при- |

|

|

|

|

менение |

упрощает |

|

|

|

топологию |

схем, в |

|

|

|

которых |

требуются |

|

|

|

р-n-р-транзисторы с |

|

|

|

|

|

|

б |

||

а |

|

|||

объединенными эмит- |

|

|||

|

|

|||

терными и базовыми контактами. Решение

проблемы внешней инжекции носителей в базу МКТ позволило выйти на приборы с инжекционным питанием, рассмотренные в подразделе 2.16.2.

В ряде схемных решений горизонтальный p-n-p-транзистор должен иметь небольшой, но стабильный коэффициент усиления при разбросах технологических режимов его изготовления. Многоколлекторное исполнение БПТ, когда при общих эмиттере и базе отношение коэффициентов передачи тока по отдельным коллекторам транзистора определяется отношением потоков носителей заряда пропорциональных «активным» боковым поверхностям эмиттера, решение по стабилизации усиления реализовано соединением электродов представленным на рисунке 2.54, б [4].

Так, полагая суммарный коэффициент усиления двухколлекторного транзистора, при условии, что оба коллектора (К1 и К2) закорочены, равным Вс, а коэффициенты усиления транзисторов при использовании каждого коллектора в отдельности равны В1, В2 и удовлетворяют условию B2/B1 = Sbe2/Sbe1 = n, можно показать, что по оставшимся трем электродам (база, кол-

131

лектор К2, эмиттер) транзистор характеризуется эквивалентным коэффициентом передачи тока базы Вэ, определяемым по формуле Вэ = n/[1+(n+1)/Bc].

В представленном выражении при Вс >> (n+1) значение Вэ определяется стабильностью геометрических размеров и не зависит от нестабильности усиления Вс, что и требовалось.

Пример. Необходимо оценить среднее значение и изменение усиления тока Вэ при изменении Вс в диапазоне (10–30) при n = 5 для рассмотренной схемы стабилизации коэффициента передачи тока на двухколлекторном транзисторе.

Результат оценки: значение Вэ= 3,13–4,17, т.е снижается с ±50% до ±14%.

2.15.6 Транзисторы со сверхтонкой базой

Сверхтонкой считается база шириной (0,2–0,3) мкм. При такой ширине базы коэффициент усиления базового тока составляет (3000–5000) и более. Поэтому такими транзисторами закрепилось название «супербета транзистор» [7]. Получение сверхтонкой базы представляет серьезную технологическую проблему. Во-первых, ширина базы есть разность глубин базового и эмиттерного слоев

Wb = Xcb–Xeb.

При допуске на ширину базы ±10%, т.е. 0,02 мкм, то при толщине базового слоя Xсb = 1,6 мкм толщина эмиттерного слоя должна составлять = 1,4±0,02 мкм. Значит, эмиттерная диффузия должна осуществляться с допуском ±1,4%, что лежит на пределе технологических возможностей. Во-вторых, когда в процессе диффузии эмиттерного слоя его металлургическая граница приближается к металлургической границе коллекторного слоя на расстояние 0,4 мкм, наступает так называемый эффект оттеснения коллекторного перехода: дальнейшая диффузия атомов фосфора в эмиттерном слое сопровождается диффузией (с той же скоростью) атомов бора в базовом слое. Можно сказать, что эмиттерный слой «продавливает» металлургическую границу ранее полученного базового слоя. При этом толщина базы сохраняет значение около 0,4 мкм.

132

Платой за большое усиление «супербета транзисторов» является их низкое пробивное напряжение (1,5–2) В определяемое эффектом смыкания переходов, свойственным транзисторам с тонкой базой. Поэтому «супербета транзисторы» являются не универсальными, а специализированными элементами ИМС. Основная область применения этих приборов — входные каскады интегральных усилительных устройств.

Уменьшение ширины базы до 0,2 мкм обуславливает качественные изменения, связанные не столько с технологическими ограничениями, сколько с принципиальными проблемами соответствия модели транзистора реальному объекту. Действительно,

если принять среднюю концентрацию примеси в базе равной 8 1015 см–3, то на 1 см длины их приходится 2 105. При ширине

базы 0,2 мкм (т.е. 2 10–5 см) в базе располагаются всего четыре слоя примесных атомов и утрачивается смысл понятия градиента концентрации примеси (и связанное с ним понятие внутреннего поля), качественно меняются процессы движения и рассеяния носителей в базе. Классическая теория транзисторов в значительной мере теряет силу.

2.15.7 Транзисторы приборов совмещенных технологий

В основу рассмотренных модификаций транзисторов положены инжектирующие и коллектирующие свойства p-n-пере- ходов. Принцип действия рассмотренных приборов основывается на диффузионном переносе заряженных частиц, и частично эксплуатируется дрейфовый перенос.

Широкое распространение в микроэлектронике получили приборы, функционирующие на управляемом дрейфе носителей заряда, так называемые полевые приборы. Обладая рядом позитивных свойств, полевые приборы по ряду показателей уступают БПТ. Комбинирование полевых приборов с БПТ в микроэлектронных конструкциях позволяет, часто без существенного усложнения технологии, создать новые композиции приборов, сочетающие позитивные свойства полевых приборов и БПТ. Примеры таких микроэлектронных приборов и композиций с БПТ отнесены и рассматриваются в материалах пособия, посвященных полевым приборам ИМС.

133

2.16 Резисторы полупроводниковых ИМС

2.16.1 Общие замечания

Резисторы широко применяются в цифровых и особенно в линейных интегральных микросхемах. Полупроводниковые резисторы формируются в поверхностном объеме кристалла, как правило, одновременно с изготовлением активных элементов микросхем [1, 3, 4]. Резисторы исполняются в выбранных слоях структуры БПТ. Такими слоями могут быть эмиттерный, базовый, коллекторный и композиционные, так называемые «зажатые» (pinch) слои базы и коллектора. Технологические исполнения слоев представлены тремя вариантами:

–диффузионным;

–эпитаксиальным;

–ионно-имплантированным.

Как отмечалось ранее, конструкция резистора представляет собой полосу в слое, от которой с двух сторон предусмотрены отводы. Резисторы от других элементов схемы в кристалле изолируются p-n-переходом или, если слой коллекторный, изоляцией, принятой для изоляции коллекторов БПТ. Резисторы могут быть изготовлены на основе эпитаксиальных пленок поликристаллического кремния, наносимых на диэлектрические основания.

2.16.2 Структуры резисторов полупроводниковых ИМС

Наиболее широко применяются полупроводниковые резисторы, сформированные на основе коллекторного (1), базового

(3) или эмиттерного (4) слоев ЭПСК транзисторной структуры (см. рисунок 2.55). На рисунке 2.55 эпитаксиальный коллекторный слой разделен на «карманы» областями разделительной диффузии

Рисунок 2.55

134

(2), на которые, как и на базовый несущий слой для резисторов в эмиттерном слое, подключается обратное смещение относительно применяемого резистивного слоя. Для резистивных слоев, изображенных на рисунке 2.55, полагается, что напряжения на их металлизированных выводах положительны относительно вывода от несущих р-слоев (Общ) и не превышают +Еп.

Вследствие пространственной протяженности резистивных полос полупроводниковых резисторов, изолированных p-n-пере- ходами, напряжения смещения, и соответственно ширина перехода, удельная емкость зависят от пространственных координат. Для интегральных оценок параметров таких резисторов применяется усреднение удельной емкости по длине резистора. В цифровых переключениях логических элементов из одного состояния в другое напряжение на изолирующих переходах резисторов не остается постоянным и для интегральных оценок также подлежит усреднению по состояниям (во времени).

Простейшая конструкция резистора представляет собой участок полупроводникового слоя, на концах которого расположены металлические контакты. Толщина слоя определяется глубиной залегания слоя изоляции. Профиль, изолирующей поверхности резистора, определяется технологией формирования слоя, и к оценке ее геометрии применимы заключения, сделанные в параграфе 2.13.5 в отношении транзистора. Толщина слоя изоляции между резистивным слоем и несущими слоями составляет доли микрометра. Поэтому средняя удельная емкость изоляции может достигать (400–500) пФ/мм2, и в схемы замещения резисторов включается емкость на несущее основание Си.

Вследствие неравномерности легирования по глубине, диффузионные слои характеризуются средним удельным объемным сопротивлением или средним удельным поверхностным сопротивлением R□.. Величина R□ не зависит от линейных размеров квадрата, а определяется только свойствами полупроводникового материала и толщиной резистивного слоя. Для ИС, изготовляемых по эпитаксиально-планарной технологии, сопротивление R□ в среднем составляет (25…150) Ом для коллекторного слоя, (200…300) Ом для базового слоя и (2,5…10) Ом для эмиттерного слоя.

135

Высокоомные резисторы с изоляцией p-n-переходами формируются на основе базовых слоев, ограниченных по толщине соединенными параллельно эмиттерным и коллекторным слоями. Резистивный слой таких резисторов представляет собой канал р-типа с толщиной, равной ширине нейтральной базовой области, изолированный со всех сторон обратно смещенным p-n-пере- ходом. Структуры высокоомных резисторов субмикронной толщины с изоляцией p-n-переходом формируются в ионно-имплан- тированных поверхностных слоях.

2.16.3 Топологические конфигурации резисторов

Топологические конфигурации резисторов представляют выделенные в выбранном (коллекторном, базовом или эмиттерном) слое полосы.

На рисунке 2.56 приведен пример топологической конфигурации резистора. Концевым областям полосы придается одна из показанных

на рисунках (2.59 — |

Рисунок 2.56 |

|

2.62) графических форм. Электрическая длина резистивной полосы зависит от наличия и формы введенных в топологию изгибов. Сопротивление изогнутого топологического участка нелинейно зависит от соотношения размеров участков изгиба. Для исключения учета нелинейных зависимостей применяются ограничения

на соотношение размеров изогнутого участка. |

|

|

|||

На рисунке 2.57 изобра- |

|

|

|

|

|

жены две модификации угол- |

|

|

|

|

|

ковых изгибов. В модифика- |

|

|

|

|

|

ции, изображенной на рисунке |

|

|

|

|

|

2.57, а, три квадрата (1–3) |

|

|

|

|

|

уголкового изгиба соответст- |

|

|

|

|

|

вуют коэффициенту формы |

|

|

|

||

а |

|

|

|

||

|

б |

|

|||

изгиба Кфизг = 2,55. Пяти |

|

|

|

|

|

|

|

Рисунок 2.57 |

|

|

|

|

|

|

|

||

квадратам уголкового изгиба, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

136

а

б

Рисунок 2.58

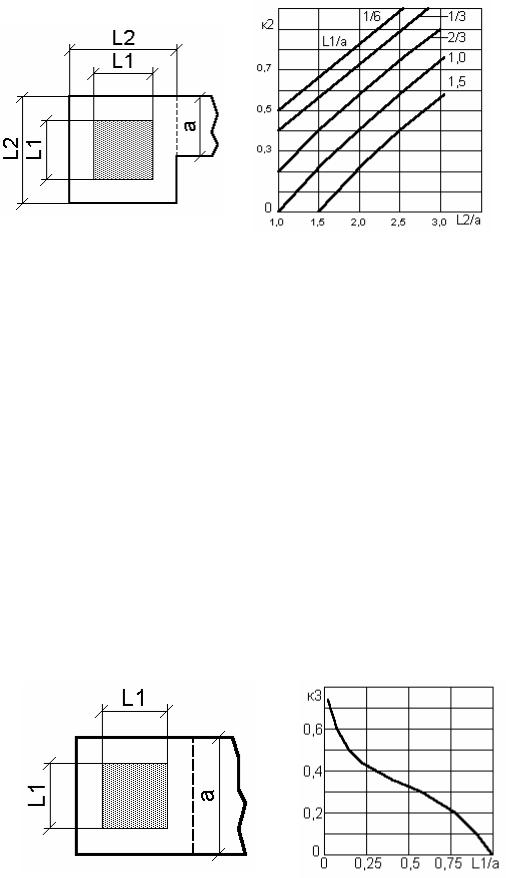

K1 = 0,31 + 0,18 (L2/a) – 0,34 (L1/a)

изображенного на рисунке 2.57, б, соответствует коэффициент формы изгиба Кфизг = 4. Для изображенных форм следующий смежный уголок может быть размещен (для сохранения коэффициента формы изгиба) не ближе внешней границы изгиба (или с отступом от нее).

2.16.4 Проектные параметры резисторов

Параметрами полупроводникового резистора являются:

–рабочее напряжение, Uраб;

–номинальное сопротивление резистора, R;

–допустимое производственное отклонение сопротивле-

ния, dR;

–допустимое эксплуатационное отклонение сопротивления, dRэ;

–верхняя граничная частота резистора, Fгр.

2.16.5 Расчетные соотношения

Рабочее напряжение Uраб полупроводникового резистора является своеобразным аналогом номинального напряжения для дискретных резисторов с тем отличием, что ограничительным фактором для него служит не мощность, а напряжение пробоя изоляции Uр (см.выражения (2.15–2.19)). Рабочее напряжение должно, при запасе Кз ≥ (1,5–2), удовлетворять условию

КзUраб ≥ Uр.

137

Рисунок 2.59

K2= 0,16 + 0,34 (L2/a) – 0,42 (L1/a)

Сопротивление резистора определяется по формуле

R = R□ [ (L/a) +2 Kфко+ N Kфизг],

где R — номинал сопротивления;

R□ — сопротивление квадрата резистивного слоя (поверхностное сопротивление слоя);

Kфко — коэффициент формы контактной области, определяентся по графикам рисунков 2.58–2.61 или по соответствующим, приближенным формулам вычисления;

N — число изгибов (если введены в топологию резистивной полосы);

Кфизг — коэффициент формы изгиба (3 или 5 квадратов); L, a — суммарная длина линейных участков резистивной

полосы между границами уголковых изгибов и ширина резистивной полосы соответственно.

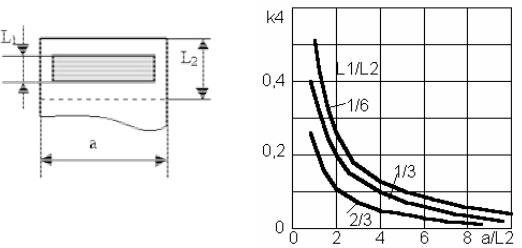

Рисунок 2.60

K3 = 0,5 – 0,17 (L1/a) – 0,3 (L1/a)2

138

Рисунок 2.61

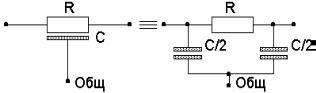

K4 = 0,58 – [0,46· (L2/a)+ 0,04] (L1/L2) + 0,01

Относительный производственный допуск на сопротивление резистора

dR ≈ dR□ + da + dL + dKi + dRk,

где dR□, da, dL, dKi, dRk — составляющие допуска, определяемые вкладами отклонений поверхностного сопротивления R□, ширины а, длины L, коэффициентов формы контактных областей Кi, сопротивлений контактов металл-полупроводник Rк.

Эксплуатационное отклонение сопротивления dRэ опреде-

ляется температурной зависимостью сопротивления квадрата резистивного слоя. В области полной ионизации легирующей примеси температурная зависимость сопротивления квадрата резистивного слоя определяется снижением подвижности носителей заряда и толщины резистивного слоя вследствие расширения изолирующей области пространственного заряда. Изменение сопротивления в диапазоне температур –60 — +125 С можно характеризовать линейной зависимостью с температурным коэффициентом ТКС и определять по формуле

dRэ =ТКС ∆Т,

где ∆Т — температурный интервал, на котором оценивается изменение dRэ. Температурный коэффициент ТКС зависит от величины сопротивления квадрата слоя. Для распространенного вари-

139

анта резистивного базового р-слоя ТКС зависит от значения сопротивления квадрата и может быть определен по формуле

ТКС = 0,16 10– 2 + 0,210– 4(R□ – 200).

Граничная частота резистора Fгр определяется по схеме замещения резистора, изображенной на рисунке 2.63.

Реальная распределенная |

|

|

|

RC-цепь, УГО которой изобра- |

|

|

|

жено на рисунке 2.62, а, с |

|

|

|

приемлемой погрешностью до |

|

|

|

частот ω ≤ 1/[R(C/4)] с целью |

а |

б |

|

упрощения расчетных моделей |

|||

|

Рисунок 2.62 |

||

|

|

заменяется УГО, изображенной на рисунке 2.62, б. В зависимости от схемного подключения

резистора вывод «Общ.» может быть соединен или не соединен с общим выводом схемы, где он подключен. В первом случае обе половины емкости учитываются раздельно на левой и правой (см. рис. 2.62, б) сторонах включения резистора в схему. Во втором случае, приведенная на рисунке схема замещения, не отражает влияние соединения по общему выводу с иными элементами кристалла и справедлива для одиночного резистора. Поэтому понятие «граничная частота» для полупроводникового резистора представляется весьма условным. Предпочтительно характеризовать полупроводниковый резистор сопротивлением R и полной емкостью С (или постоянной времени RC), имея в виду возможность разделения полной емкости конденсатора на составляющие в соответствии с рисунком 2.63. Оценка граничной частоты резистора выполняется по формуле

Fгр = 1/(2 π R Cэкв),

где Cэкв — эквивалентная шунтирующая емкость резистора.

2.16.6 Алгоритм проектирования полупроводниковых резисторов

Проектирование рекомендуется выполнить в следующем порядке:

– исполнить эскиз структуры и топологии элемента;