Лекция 3

3. Типовые радиотехнические звенья

3.1 Основные виды звеньев

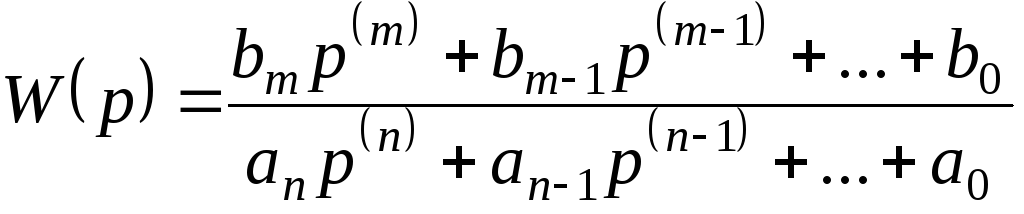

Устройства систем РА, имеющие различное конструктивное исполнение и принципы работы, могут описываться одинаковыми дробно-рациональными передаточными функциями – отношением полиномов с вещественными коэффициентами:

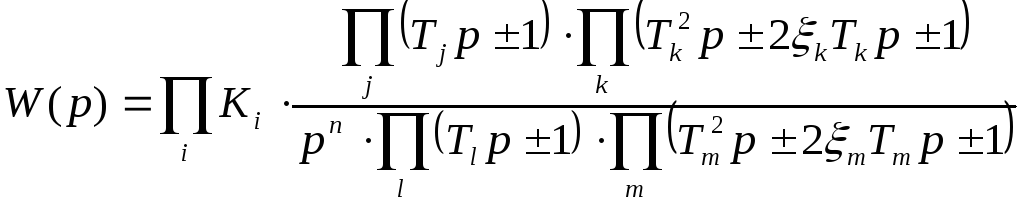

Такие полиномы имеют только действительные и комплексные попарно сопряженные корни. При разложении полиномов на множители каждый действительный корень дает линейный относительно оператора р двучлен, а каждая комплексно сопряженная пара – квадратный трехчлен с действительными коэффициентами. Каждый нулевой корень дает дополнительный множитель р. В результате передаточная функция приобретает следующий вид:

Каждый из сомножителей, классифицируемый своей передаточной функцией, называют типовыми радиотехническими звеньями.

Передаточная функция типового радиотехнического звена в общем виде представляется как произведение сомножителей следующего вида [3]:

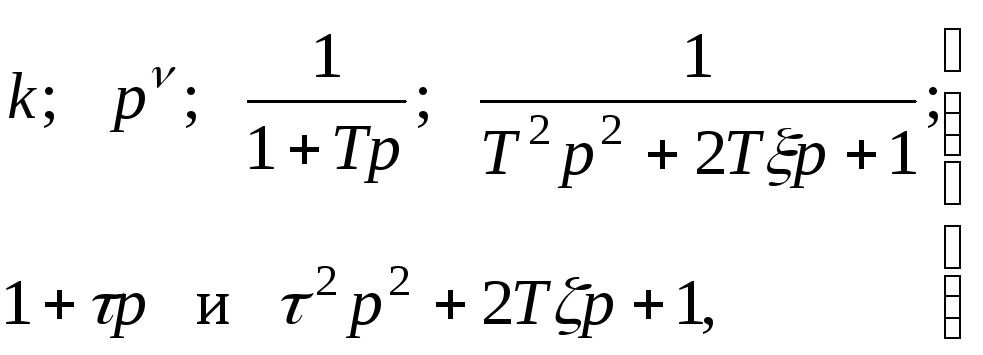

(3.0)

(3.0)

где k, , T, , , – постоянные, причем k > 0, где может быть положительным и отрицательным целым числом, T > 0, 0 < 1, > 0, 0 < 1.

В соответствии с видом сомножителей (3.1) в табл. 3.1 приведены типовые радиотехнические звенья. В ней даны дифференциальные уравнения и передаточные функции этих звеньев, и показано их деление по основным свойствам.

Примечание: обозначения, принятые в таблице 3.1: k – коэффициент усиления; T, – постоянные времени; – коэффициент демпфирования (относительный коэффициент затухания); p – оператор Лапласа и дифференцирования.

В безынерционном звене при скачкообразном изменении входной величины мгновенно без какого-либо запаздывания изменяется и выходная величина – переходного процесса нет. В апериодическом звене выходная величина нарастает монотонно. Продолжительность переходного процесса зависит от второго параметра звена, называемого постоянной времени T. Чем больше постоянная времени, тем медленнее протекает переходной процесс.

Таблица 3.1 Типовые звенья радиоавтоматики

|

Название |

Дифференц. уравнение |

Передаточная функция |

|

Идеальное усилительное (безынерционное) |

|

|

|

Апериодическое (инерционное) |

|

|

|

Апериодическое (инерционное) второго порядка |

|

|

|

Колебательное |

|

|

|

Консервативное |

|

|

|

Интегрирующее |

|

|

|

Дифференцирующее |

|

|

|

Форсирующее первого порядка |

|

|

В апериодическом звене второго порядка переходной процесс также монотонный, но его продолжительность зависит от двух постоянных времени T1, T2.

Выходная величина колебательного звена в переходном процессе совершает колебания около того значения, которое должно установиться. Затухание колебаний зависит от значения третьего параметра звена, называемого коэффициентом демпфирования , который лежит в пределах от нуля до единицы. Чем больше , тем меньше отклонения и тем быстрее заканчивается переходной процесс.

Консервативное звено есть вырожденный случай колебательного звена (= 0). Возникшие в нем колебания не затухают. Передаточный коэффициент k указывает отношение амплитуды гармонических колебаний выходной величины к постоянной входной величине.

Интегрирующие звенья характеризуются тем, что при постоянном входном воздействии выходная величина неограниченно растет. У идеального интегрирующего звена передаточный коэффициент k определяет скорость этого роста. У реального интегрирующего звена такой режим устанавливается позднее и зависит от постоянной времени T.

Дифференцирующие звенья реагируют лишь на изменения входной величины. Например, если входная величина идеального дифференцирующего звена нарастает с постоянной скоростью, то выходная величина удерживается на постоянном уровне, пропорциональном этой скорости.

В природе идеальных дифференцирующих звеньев нет – они всегда имеют некоторую (хотя бы и очень малую) инерционность. При линейном нарастании входной величины реального дифференцирующего звена постоянное значение его выходной величины устанавливается не сразу, а тем позже, чем больше постоянная времени T.

Форсирующее звено сочетает в себе свойства безинерционного и дифференцирующего звеньев.