- •10.2. Базовые логические элементы цифровых устройств

- •10.3. Особенности выходов и управление микросхемами

- •10.4. Основные параметры цифровых имс

- •Протокол обмена между шинами к589ап16

- •10.5. Основные показатели цифровых имс различных технологий

- •(Данные усреднены и сориентированы на имс логической подгруппы)

ключи используются в биполярных, а комбинированные – в полевых технологиях ИМС. Последние представляют собой комбинацию ключей последовательного и параллельного типа, причем всегда один из них замкнут, другой разомкнут. Такой ключ обеспечивает быстрое переключение нагрузки емкостного характера с высокого уровня напряжения на низкий и наоборот. При этом обеспечивается малое потребление мощности по сравнению с устройствами, в которых используются балластный резистор и ключ параллельного типа.

К люч

на биполярном транзисторе.

Начнем изучение работы простейшего

ключа на биполярном транзисторе с ОЭ

(рис. 10.2,а). РезисторRКявляется внутренней нагрузкой ключа,

резисторRН

является внешней нагрузкой ключа.

Величина внешней нагрузки в реальных

условиях может меняться в широких

пределах. ПриRH

= ∞ ключ работает в режиме

холостого хода. ВеличинуRH

= RКпринято называть предельной нагрузкой.

При этой нагрузке ключ еще должен

сохранять свои параметры. Резистор в

цепи базыRБслужит для выбора необходимого тока

базы. Показанные на схеме пунктиром

конденсаторыСвх иСвыхявляются паразитными и определяются в

основном барьерными емкостями эмиттерного

и коллекторного переходов транзистора,

а также монтажными емкостями и емкостной

составляющей нагрузки. Максимальная

величина этих емкостей не превышает

10-15 пикофарад.

люч

на биполярном транзисторе.

Начнем изучение работы простейшего

ключа на биполярном транзисторе с ОЭ

(рис. 10.2,а). РезисторRКявляется внутренней нагрузкой ключа,

резисторRН

является внешней нагрузкой ключа.

Величина внешней нагрузки в реальных

условиях может меняться в широких

пределах. ПриRH

= ∞ ключ работает в режиме

холостого хода. ВеличинуRH

= RКпринято называть предельной нагрузкой.

При этой нагрузке ключ еще должен

сохранять свои параметры. Резистор в

цепи базыRБслужит для выбора необходимого тока

базы. Показанные на схеме пунктиром

конденсаторыСвх иСвыхявляются паразитными и определяются в

основном барьерными емкостями эмиттерного

и коллекторного переходов транзистора,

а также монтажными емкостями и емкостной

составляющей нагрузки. Максимальная

величина этих емкостей не превышает

10-15 пикофарад.

Данная схема отличается малой мощностью, затрачиваемой на управление состояниями ключа, и малым падением напряжения на ключе во включенном состоянии и относится к параллельному виду ключей.

Различают статический (по постоянному току) и динамический режимы работы ключа.

Статический

режим.В статическом режиме транзистор

может быть либо закрыт (режим отсечки),

либо открыт (режим насыщения). Транзистор

закрыт, когда на входе ключа напряжение

меньше порогового напряжения логического

нуля![]() .

Его определяют как наибольшее напряжение,

при котором транзистор еще закрыт. Для

кремниевого биполярного

транзистора оно составляет около 0,4-0,5

В, для германиевого – около 0,2

В. Рабочая точка на нагрузочной прямой

(рис. 10.2,б)находится

в состоянии отсечки (точкаО). В

цепи коллектора протекает обратный токIКЭ0коллекторного перехода (он обычно очень

мал).

.

Его определяют как наибольшее напряжение,

при котором транзистор еще закрыт. Для

кремниевого биполярного

транзистора оно составляет около 0,4-0,5

В, для германиевого – около 0,2

В. Рабочая точка на нагрузочной прямой

(рис. 10.2,б)находится

в состоянии отсечки (точкаО). В

цепи коллектора протекает обратный токIКЭ0коллекторного перехода (он обычно очень

мал).

Напряжение между коллектором и эмиттером, равное выходному напряжению, в закрытом состоянии ключа UКЗ в режимехолостого ходаблизко к напряжению источника питания и может быть названо напряжением логической единицыU 1:

![]() .

.

Выходное сопротивление транзистора в

этом режиме составляет сотни килоом

![]() .

.

Транзистор начинает открываться, когда

на вход ключа подается напряжение,

превышающее пороговое напряжение

логического нуля

![]() .

При этом возникает и начинает увеличиваться

ток базыIБ .

Рабочая точка по нагрузочной прямой

начинает перемещаться к точке насыщения

(точкаН). Ток коллектора возрастает

до предельно возможногоIКН

Е / RК,

напряжение между коллектором и эмиттером

падает до напряжения насыщенияUКН,

равного долям вольта. Для насыщения

транзистора необходимо, чтобы ток базыIБ стал

больше такого минимального тока базыIБН, при

котором еще только начинается режим

насыщения:

.

При этом возникает и начинает увеличиваться

ток базыIБ .

Рабочая точка по нагрузочной прямой

начинает перемещаться к точке насыщения

(точкаН). Ток коллектора возрастает

до предельно возможногоIКН

Е / RК,

напряжение между коллектором и эмиттером

падает до напряжения насыщенияUКН,

равного долям вольта. Для насыщения

транзистора необходимо, чтобы ток базыIБ стал

больше такого минимального тока базыIБН, при

котором еще только начинается режим

насыщения:

![]() .

.

Глубину насыщения характеризуют коэффициентом (степенью) насыщения

![]() .

.

В зависимости от интенсивности помех

и разброса параметров транзистора

величину

![]() выбирают от 1,5 до 3. Сопротивление

насыщенного ключа

выбирают от 1,5 до 3. Сопротивление

насыщенного ключа![]() мало по сравнению с сопротивлением в

цепи коллектора

мало по сравнению с сопротивлением в

цепи коллектора![]() и не превышает нескольких десятковом.

и не превышает нескольких десятковом.

Считают, что транзистор входит в режим

насыщения, когда входное напряжение

превысит величину порогового напряжения

логической единицы

![]() .

В биполярных технологиях

транзисторно-транзисторной логики

(ТТЛ) величина этого напряжения принята

близкой к 1,5 В. Продолжая рассматривать

простейший ключ, примем, для определенности,Е= + 5 В,

.

В биполярных технологиях

транзисторно-транзисторной логики

(ТТЛ) величина этого напряжения принята

близкой к 1,5 В. Продолжая рассматривать

простейший ключ, примем, для определенности,Е= + 5 В,![]() =

0,4 В,

=

0,4 В,![]() =

1,5 В.

=

1,5 В.

Для насыщенного состояния кремниевого

транзистора характерны такие значения

разностей потенциалов между электродами:

![]() .

Обаp-n-перехода

в режиме насыщения смещены в прямом

направлении.

.

Обаp-n-перехода

в режиме насыщения смещены в прямом

направлении.

В случае

предельной нагрузкиRH

= RК

в состоянии отсечки рабочая точка

занимает положение![]() на нагрузочной прямой (пунктир),

одно крайнее положение которой составляет

2,5 В, другое – то, что и прежде. При этом

уровень напряжения логической единицыU 1составляет

около 2,4 В, уровень напряжения логического

нуляU 0практически не меняется.

на нагрузочной прямой (пунктир),

одно крайнее положение которой составляет

2,5 В, другое – то, что и прежде. При этом

уровень напряжения логической единицыU 1составляет

около 2,4 В, уровень напряжения логического

нуляU 0практически не меняется.

П риведем

основную характеристику ключа –

передаточную. Она представляет зависимость

выходного напряжения ключаuвыхот входногоuвх,

причем масштабы осей принимаются

одинаковыми (рис. 10.3). Передаточную

характеристику ключа обычно строят для

случая предельной нагрузки.

риведем

основную характеристику ключа –

передаточную. Она представляет зависимость

выходного напряжения ключаuвыхот входногоuвх,

причем масштабы осей принимаются

одинаковыми (рис. 10.3). Передаточную

характеристику ключа обычно строят для

случая предельной нагрузки.

Все введенные выше параметры выделены точками на осях входного и выходного напряжений. На передаточной характеристике ясно просматриваются три характерные зоны – состояния ключа – отсечки, активная и насыщения.

Важной характеристикой ключа является его помехоустойчивость. В реальных цифровых устройствах на информационных входах, наряду с рабочими уровнями U0 и U1, присутствуют помехи того или иного физического происхождения. Будучи приложены по отношению к рабочим точкам U0 и U1 эти помехи могут вызвать сбой в логике работы устройства. Вводят понятие помехоустойчивости ключа в этих рабочих точках :

помехоустойчивость ключа в области логического нуля U0пом:

U0пом =U0пор – U0 и

помехоустойчивость ключа в области логической единицы U1пом:

U1пом = U1 – U1пор .

Численные значения этих параметров для рассматриваемого ключа при предельной нагрузке составляют соответственно U0пом = 0,4 – 0,2 = 0,2 В, U1пом = 2,4 – 1,5 = 0,9 В. При уменьшении нагрузки на ключ его помехоустойчивость в области логической единицы растет, а в области логического нуля практически не изменяется.

Рассмотренный ключ выполняет логическую функцию НЕ, формируя низкий уровень выходного напряженияU0 при подаче высокого уровняU1 напряжения на вход и наоборот.

Динамический

режим.

Переходные (динамические) процессы в

ключе на биполярном транзисторе

определяются двумя причинами: во-первых,

процессом накопления и рассасывания

неосновных носителей в базе, обеспечивающих

протекание тока

![]() ,

во-вторых, наличием емкостей эмиттерного

и коллекторного переходов, которые

заряжаются и разряжаются при переключениях.

,

во-вторых, наличием емкостей эмиттерного

и коллекторного переходов, которые

заряжаются и разряжаются при переключениях.

Рассмотрим на уровне описания физических явлений упрощенную картину переходных процессов в ключе при действии на входе управляющего сигнала uвхидеальной формы, показанной на рис. 10.4,а.

Процесс открывания ключа можно разделить на три стадии: задержка фронта, формирование фронта и начало накопления избыточного заряда в базе.

Задержка фронта коллекторного тока

tЗизмеряется между моментом приложения

входного напряжения и моментом, когда

ток коллектора достигает значения![]() .Она обусловлена

временем заряда барьерной емкости

.Она обусловлена

временем заряда барьерной емкости

![]() через сопротивлениеRБ

до уровня порогового напряжения

логического нуля U

0пор.

через сопротивлениеRБ

до уровня порогового напряжения

логического нуля U

0пор.

Ф ормирование

фронтаtФ.С момента начала отпирания транзистора

ток коллектораIКнарастает. Начинает формироваться фронт

выходного импульса. Когда ток коллектора

достигает уровняIКН,

напряжение на коллекторе падает до

уровняUКН.

В этот момент ток базы достиг величиныIБНи

продолжает увеличиваться, при этом в

базе начинается рост заряда неосновных

носителей.

ормирование

фронтаtФ.С момента начала отпирания транзистора

ток коллектораIКнарастает. Начинает формироваться фронт

выходного импульса. Когда ток коллектора

достигает уровняIКН,

напряжение на коллекторе падает до

уровняUКН.

В этот момент ток базы достиг величиныIБНи

продолжает увеличиваться, при этом в

базе начинается рост заряда неосновных

носителей.

Для уменьшения времени нарастания тока коллектора до значения IКНнеобходимо использовать высокочастотные транзисторы и увеличивать ток базы для более быстрого насыщения транзистора. Общее время включенияtвклопределяется как сумма времени задержки и длительности фронта tвкл = tЗ + tФ.

Далее токи транзистора практически не меняются, но заряд в базе продолжает нарастать до значения Q = IБс постоянной времени.За время, равное (23), завершаетсяпроцесс накопления заряда и транзистор переходит в стационарный режим.

По окончании входного импульса коллекторный ток не меняется в течение tР, так как происходит процессрассасывания избыточного заряда в базе. В момент завершения рассасывания избыточного заряда режим работы транзистора соответствует границе активной области. С этого момента начинаетсяспад коллекторного тока – интервалtС. Одновременно со спадом коллекторного тока растет напряжение на коллекторе. Длительность этого процесса определяется постоянной времени коллекторной цепиRК Свыхи инерционными свойствами транзистора. Общая длительность выключения tвыкл = tР + tС.

По результатам анализа переходных процессов в транзисторном ключе можно предложить несколько решений, касающихся способов повышения его быстродействия:

1) применение более высокочастотных транзисторов, которые обеспечивают при прочих равных условиях меньшие времена фронта и среза;

2) уменьшение емкостей CвхиCвыхза счет уменьшения размеров транзистора;

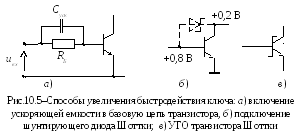

3) увеличение токов заряда и разряда конденсаторов CвхиCвыхза счет увеличения управляющих токов. Одно из распространенных схемных решенийиспользование ускоряющего конденсатораСуск , шунтирующего сопротивлениеRБ(рис. 10.5,а). ЕмкостьСускработает только в моменты резких перепадов входного сигнала, увеличивая в эти моменты напряжение на базе, а следовательно, и базовый ток;

4) предельно возможное уменьшение сопротивлений RБиRК с целью уменьшения постоянных времени входной и выходной цепей ключа;

5) ограничение степени насыщения или использование ненасыщенного режима ключей.

П олностью

исключить время рассасывания и тем

самым существенно повысить быстродействиеключа позволяет

схемное решение, показанное на рис.10.5,

б.

Базово-коллекторный переход транзистора

зашунтирован диодом Шоттки, имеющим

малое время восстановления (< 0,1 нс),

низкое напряжение отпирания (0,15

0,25) В и малое сопротивление в открытом

состоянии (около 10 Ом). На рисунке диод

Шоттки показан пунктиром для того, чтобы

напомнить величины потенциалов базы и

коллектора насыщенного транзистора до

его подключения.

олностью

исключить время рассасывания и тем

самым существенно повысить быстродействиеключа позволяет

схемное решение, показанное на рис.10.5,

б.

Базово-коллекторный переход транзистора

зашунтирован диодом Шоттки, имеющим

малое время восстановления (< 0,1 нс),

низкое напряжение отпирания (0,15

0,25) В и малое сопротивление в открытом

состоянии (около 10 Ом). На рисунке диод

Шоттки показан пунктиром для того, чтобы

напомнить величины потенциалов базы и

коллектора насыщенного транзистора до

его подключения.

Диод Шоттки закрыт, пока напряжение на коллекторе превышает базовое. Когда же напряжение на коллекторе в процессе открывания ключа становится меньше, чем напряжение на базе, диод открывается, препятствуя дальнейшему росту тока базы и уменьшению напряжения на коллекторе. Действует нелинейная ООС, удерживающая коллекторный переход на грани включения. Коллекторный переход остается закрытым, и насыщения и накопления избыточных зарядов в базе не происходит.

Транзистор, шунтированный диодом Шоттки, носит название транзистора Шоттки. Его УГО показано на рис 10.5, в.

Интегральные биполярные технологии используют как насыщенные транзисторы (ТТЛ – транзисторно-транзисторная логика), так и ненасыщенные (ТТЛШ – транзисторно-транзисторная логика с диодами Шоттки и ЭСЛ – эмиттерно-связанная логика).

Ключи на полевых транзисторах. Полевые транзисторы, как и биполярные, широко используются в ключевых схемах. Рассмотрим работу ключа на МОП-транзисторе с индуцированным каналом n-типа (рис. 10.6). Так как полевой транзистор управляется напряжением, то в схеме отсутствует сопротивление RБ, необходимое для ограничения базового тока в биполярном транзисторе.

П ри

низком входном напряженииUвх

< Uпор(см. ВАХ на рис. 4.9), соответствующем

логическому нулю входного сигнала

ри

низком входном напряженииUвх

< Uпор(см. ВАХ на рис. 4.9), соответствующем

логическому нулю входного сигнала![]() ,

транзистор заперт, рабочая точка

находится в точкеЗ и напряжение

на стоке транзистора

,

транзистор заперт, рабочая точка

находится в точкеЗ и напряжение

на стоке транзистора![]() близко

к напряжению источника питанияЕ.

При подаче на затвор высокого потенциалаUвх =

близко

к напряжению источника питанияЕ.

При подаче на затвор высокого потенциалаUвх =![]() >Uпортранзистор

открывается (точкаВна выходныххарактеристиках),

и напряжение на коллекторе падает до

уровня

>Uпортранзистор

открывается (точкаВна выходныххарактеристиках),

и напряжение на коллекторе падает до

уровня![]() .

.

Если ключи на полевых транзисторах выполнены по интегральной технологии, то в качестве нагрузки ключевого транзистора оказывается более выгодным использовать второй МОП-транзистор, канал которого всегда открыт, и его сопротивление более или менее постоянно (рис. 10.7, а).

При использовании в цифровых устройствах рассматриваемые ключи реализуют функцию инвертора – логического элемента НЕ. При высоком уровне входного сигнала на выходе формируется низкий уровень напряжения и наоборот.

Ключ

– инвертор с минимальным потреблением

энергии от источника питания – строится

на комплементарной (дополняющей) паре

полевых транзисторов (рис.10.7,б).

Используются два МОП-транзистора с

различным типом проводимости

канала. Сокращенно такую пару

транзисторов называют КМОП-транзистором.

Схема симметрична: когда один из

транзисторов выполняет роль замкнутого

ключа, то другой разомкнут и служит

нагрузочным сопротивлением, и наоборот.

Ключ

– инвертор с минимальным потреблением

энергии от источника питания – строится

на комплементарной (дополняющей) паре

полевых транзисторов (рис.10.7,б).

Используются два МОП-транзистора с

различным типом проводимости

канала. Сокращенно такую пару

транзисторов называют КМОП-транзистором.

Схема симметрична: когда один из

транзисторов выполняет роль замкнутого

ключа, то другой разомкнут и служит

нагрузочным сопротивлением, и наоборот.

В любом статическом состоянии схема не потребляет мощности от источника питания, т.к. один из транзисторов оказывается запертым. Во время переключения через транзисторы протекает ток, вызванный перезарядом собственных емкостей транзисторов и емкости нагрузки, поэтому с ростом частоты переключения потребление энергии схемой растет.

Работоспособность инвертора не зависит от величины напряжения питания при условии, что оно не меньше удвоенного значения Uпор, поэтому схема может работать при больших разбросах напряжения питания.

Ключи на интегральных МОП-транзисторах с каналами n-иp-типа, а также на комплементарных транзисторах лежат в основе интегральных полевых технологий, соответственно обозначаемыхn-МОП,p-МОП и КМОП.

10.2. Базовые логические элементы цифровых устройств

Логические элементы И, ИЛИ, НЕ (основной базис) и логические элементы И-НЕ, ИЛИ-НЕ, каждый из которых также представляет собой основной базис, называют базовыми логическими элементами. Из таких элементов можно собирать устройства, выполняющие сколь угодно сложные логические функции.

Существует множество базовых логических элементов, различающихся схемотехнической реализацией, конструкцией и технологией изготовления, напряжением питания, потребляемой мощностью, нагрузочной способностью и другими показателями.

Для современной цифровой схемотехники характерно широкое использование базисов И-НЕиИЛИ-НЕ.Для их реализации логические элементы строят, как правило, из двух частей: части схемы, выполняющей операцииИилиИЛИ(так называемой входной логики), и инвертора, выполняющего операциюНЕ.Входная логика может быть выполнена на различных полупроводниковых элементах: диодах, биполярных и полевых транзисторах. В зависимости от вида полупроводниковых элементов, применяемых для изготовления входной логики и инверторов, различают: диодно-транзисторную логику (ДТЛ), транзисторно-транзисторную логику (ТТЛ), ТТЛ с диодами Шоттки (ТТЛШ), эмиттерно-связанную логику (ЭСЛ), интегральную инжекционную логику (И2Л), логику наn-МОП,p-МОП и комплементарных парах полевых транзисторов (КМОП). В этом параграфе будет рассмотрено устройство и работа базовых элементов ТТЛ, ТТЛШ, ЭСЛ и КМОП как имеющих в настоящее время наиболее широкое применение.

Л огический

элемент ТТЛ

(транзисторно-транзисторная

логика). Простейший логический

элемент ТТЛ строится на базе многоэмиттерного

транзистораVT1,

выполняющего функциюИдля сигналов,

подаваемых на его эмиттеры, и транзисторного

ключаVT2, выполняющего

функциюНЕ(рис.10.8,а). Если на

всех входах высокие уровни напряжения

(А = 1 иВ = 1), закрыты эмиттерные

переходыVT1,

открывается переход база-коллектор

этого транзистора и его токIоткрывает и насыщает ключевой транзисторVT2, формируя на

выходе низкий уровень напряжения (F

= 0). При низком уровне сигнала на любом

из входов токIпротекает

через выбранный эмиттер, т.е. переключается

в выходную цепь источника сигнала,

коллекторный ток становится равным

нулю, закрываяVT2.

При этомF = 1. Таким

образом, схема реализует таблицу

истинности элемента2И-НЕ.

огический

элемент ТТЛ

(транзисторно-транзисторная

логика). Простейший логический

элемент ТТЛ строится на базе многоэмиттерного

транзистораVT1,

выполняющего функциюИдля сигналов,

подаваемых на его эмиттеры, и транзисторного

ключаVT2, выполняющего

функциюНЕ(рис.10.8,а). Если на

всех входах высокие уровни напряжения

(А = 1 иВ = 1), закрыты эмиттерные

переходыVT1,

открывается переход база-коллектор

этого транзистора и его токIоткрывает и насыщает ключевой транзисторVT2, формируя на

выходе низкий уровень напряжения (F

= 0). При низком уровне сигнала на любом

из входов токIпротекает

через выбранный эмиттер, т.е. переключается

в выходную цепь источника сигнала,

коллекторный ток становится равным

нулю, закрываяVT2.

При этомF = 1. Таким

образом, схема реализует таблицу

истинности элемента2И-НЕ.

К сожалению, схема рис. 10.8, анеэкономична. Дело в том, что при входном сигнале 0, когдаVT2насыщен, черезRКтечет большой токIКН, потребляя от источника питания значительную мощность, которая лишь нагревает схему. Для снижения IКН, казалось бы, достаточно увеличить сопротивление RК. Однако это резко сократило бы нагрузочную способность схемы, так как ток, потребляемый подключенными к выходу нагрузками, создавал бы наRКнастолько большое падение напряжения, что потенциал логической единицы на выходе мог бы стать недопустимо низким.

Для повышения экономичности и быстродействия выходной ключ выполняют по схеме сложного инвертора (рис.10.8, б). ПриА = В =1 открыты транзисторыVT2 и VT4(транзисторVT3закрыт), и емкость нагрузкиСНбыстро разряжается через малое сопротивление открытого транзистораVT4. Для любой другой комбинации входных сигналов емкость нагрузки имеет возможность быстро зарядиться до высокого уровня напряжения через низкое выходное сопротивление эмиттерного повторителяVT3(VT2иVT4закрыты).

Собственное потребление тока в выходной цепи мало как при логическом нуле на выходе (закрыт VT3), так и при логической 1 на выходе (закрыт VT4).

С целью повышения помехоустойчивости эмиттеры VT1часто соединяют с корпусом через диоды (VD1, VD2), запертые для входных сигналов положительной полярности. Они открываются только при отрицательной полярности импульсов, которые могут возникать при наличии помех и переходных процессах в схеме.

Для расширения функциональных возможностей базовый элемент ТТЛ имеет выводы КиЭ от коллектора и эмиттера транзистора (рис.10.8,б), к которым могут подключаться логические расширители, представляющие собой как отдельные микросхемы, так и схемы, встроенные в один корпус с базовым элементом. Схема расширителя представляет собой часть базового элемента, включающую входную логику на многоэмиттерном транзисторе и транзисторVT2инвертора с выводамиКиЭ. Если соединить одноименные выводы базового элемента и расширителя, то произойдет «расширение поИЛИ», означающее, что транзисторVT4базового элемента откроется в любом случае, открыт ли транзисторVT2базового элемента или транзистор VT2расширителя, так как они включены параллельно.

Логический расширитель. В схеме логического расширителя(рис. 10.9, а) задействованы лишь элементы RБ, VT1 и VT2 базовой схемы.Логические расширители (например, К155ЛД1) используются совместно с другими логическими элементами (например, К155ЛР3 или К155ЛР1), имеющими соответствующие входы К и Э (см. точки К и Э базовой схемы ТТЛ). При подключении логического расширителя к базовой схеме логического элемента И-НЕ (рис.10.9, б) формируется элемент двухступенчатой логики И-ИЛИ-НЕ.

Л

огический

элемент ТТЛШ(транзисторно-транзисторная

логика сдиодами Шоттки). Базовый

логический элемент ТТЛШ (на рис. 10.10

обозначена лишь часть элементов типовой

схемы, существенных для приведенных

ниже пояснений) выполняется подобно

элементу ТТЛ, но коллекторные переходы

транзисторов зашунтированы диодами

Шоттки. Диоды Шоттки исключают насыщение

транзисторов, поэтому технология ТТЛШ

свободна от недостатков, связанных с

рассасыванием избыточных зарядов и

позволяет существенно (в 3-5 раз) повысить

быстродействие по сравнению с ТТЛ-логикой.

огический

элемент ТТЛШ(транзисторно-транзисторная

логика сдиодами Шоттки). Базовый

логический элемент ТТЛШ (на рис. 10.10

обозначена лишь часть элементов типовой

схемы, существенных для приведенных

ниже пояснений) выполняется подобно

элементу ТТЛ, но коллекторные переходы

транзисторов зашунтированы диодами

Шоттки. Диоды Шоттки исключают насыщение

транзисторов, поэтому технология ТТЛШ

свободна от недостатков, связанных с

рассасыванием избыточных зарядов и

позволяет существенно (в 3-5 раз) повысить

быстродействие по сравнению с ТТЛ-логикой.

В маломощных микросхемах ТТЛШ высокое быстродействие сочетается с умеренным потреблением мощности. Вместо многоэмиттерного транзистора в таких ИМС для выполнения логических функций И-НЕ, ИЛИ-НЕиспользуются диоды Шоттки (рис. 10.10). ПриА = В = 1 диодыVD1 иVD2 закрыты, ток от источника питанияЕчерез резисторRпротекает в базуVT1и открывает его. На эмиттерной нагрузкеVT1 (VT2 со своими резисторами) возникает высокий уровень напряжения, открывающий выходной транзисторVT3, напряжение на коллекторе которого принимает уровень логического нуля. В случае, когда на одном из входов действует напряжение логического нуля, низкий уровень напряжения на анодах диодовVD1, VD2блокирует транзисторыVT1иVT2. На выходе логического элемента появляется напряжение логической единицы. Таблица истинности элемента соответствует логической функции2И-НЕ.

Логический элемент ЭСЛ (эмиттерно-связанная логика). Элементы ЭСЛ являются основной базой для микросхем сверхвысокого быстродействия (до единиц гигагерц). Для уменьшения задержек переключения транзисторы в элементах ЭСЛ не насыщаются. Это достигается путем введения глубокой обратной отрицательной связи по току с помощью резисторов, включаемых в цепи эмиттеров. Уменьшению задержек переключения способствует также ограничение пределов изменения перепадов напряжения и использование эмиттерных повторителей для ввода и вывода сигналов (рис. 10.11). Эмиттерные повторители на входе элемента способствуют увеличению нагрузочной способности за счет существенного повышения входного сопротивления, на выходе – существенно снижают постоянную времени выходной цепи в связи с очень малым выходным сопротивлением повторителя.

Элемент ЭСЛ реализует переключение тока I0. При закрытыхVT1иVT2(A = B = 0) токI0течет через транзисторVT3. Для этого на базуVT3подается постоянное опорное напряжениеUоп. На коллектореVT3за счет падения напряжения наRКформируется низкий потенциал, который повторяется на выходе (уровень логического нуля).

П ри

подаче высокого уровня (логической

единицы) на базу хотя бы одного из

транзисторовVT1

или VT2

ток I0

течет через них, а транзистор VT3

из-за фиксированного напряжения на его

базе закрыт, и его высокий потенциал

формирует на выходе элемента логическую

единицу. Следовательно, элемент ЭСЛ

реализует на

выходе логическую

функцию ИЛИ.

Если эмиттерный повторитель (на схеме

не показан) подключить к объединенным

коллекторам транзисторов VT1,

VT2,

то на его

выходе можно реализовать логическую

функцию ИЛИ-НЕ.

ри

подаче высокого уровня (логической

единицы) на базу хотя бы одного из

транзисторовVT1

или VT2

ток I0

течет через них, а транзистор VT3

из-за фиксированного напряжения на его

базе закрыт, и его высокий потенциал

формирует на выходе элемента логическую

единицу. Следовательно, элемент ЭСЛ

реализует на

выходе логическую

функцию ИЛИ.

Если эмиттерный повторитель (на схеме

не показан) подключить к объединенным

коллекторам транзисторов VT1,

VT2,

то на его

выходе можно реализовать логическую

функцию ИЛИ-НЕ.

Напряжение питания ЭСЛ обычно выбирается равным – 5,2 В, уровню логической единицы соответствует напряжение – 0,98 В, а уровню логического нуля – 1,63 В. Элемент работает в формате положительной логики, так как переход от логического нуля к логической единице совершается с повышением потенциала. Несмотря на малые значения времени переключения, импульсные помехи в цепях питания незначительны, так как потребление тока в этой схеме не изменяется при ее переключении.

Л огические

элементы КМОП(комплементарная

полевая логика). Элементы реализуются

на полевых транзисторах с изолированным

затвором с индуцированнымиn-иp-каналами. Общая

закономерность построения таких структур

состоит в том, что параллельное соединение

одного типа транзисторов сопровождается

последовательным соединением транзисторов

противоположного типа. Проиллюстрируем

это положение на примере базовых

элементов2ИЛИ – НЕ(рис. 10.12,а)

и2И – НЕ(рис. 10.12,б).

огические

элементы КМОП(комплементарная

полевая логика). Элементы реализуются

на полевых транзисторах с изолированным

затвором с индуцированнымиn-иp-каналами. Общая

закономерность построения таких структур

состоит в том, что параллельное соединение

одного типа транзисторов сопровождается

последовательным соединением транзисторов

противоположного типа. Проиллюстрируем

это положение на примере базовых

элементов2ИЛИ – НЕ(рис. 10.12,а)

и2И – НЕ(рис. 10.12,б).

В этих схемах пары транзисторов VT1, VT3иVT2, VT4комплементарны: когда один из них заперт, другой открыт.

Пусть в схеме на рис. 10.12, ана оба входаАиВподан логический ноль (нулевой потенциал в положительной логике). Тогда транзисторыn-типаVT1иVT4заперты, так как разность потенциалов между их затворами и истоками, присоединенными к корпусу, близка к нулю. Транзисторыp-типаVT2иVT3открыты, потому что нулевой потенциал, подведенный к затворам, относительно их подложек, соединенных с положительным полюсом источника питания, создает отрицательную разность потенциалов, необходимую для индуцирования в нихp-канала. Но так как через эти каналы протекают лишь пренебрежимо малые токи запертых транзисторовVT1иVT4, падения напряжения на транзисторахVT2иVT3незначительны, и значит, выходное напряжение, примерно равное+ Е, соответствует логической единице.

Если хотя бы на один из входов, например А, подать логическую единицу, т.е. потенциал близкий к+Е, то соответствующийp-канальный транзистор (в данном случаеVT3) закроется, отключая источник питания от выхода, на который через открывшийся транзистор сn-каналом (в рассматриваемом случаеVT1) подан нулевой потенциал корпуса, т.е. логический ноль. Таким образом, в рассматриваемой схеме логический перепад напряжений выше, чем в любой другой логике (коэффициент использования напряжения питания близок к единице).

Аналогично можно проанализировать работу схемы рис. 10.12 б, реализующей в положительной логике функциюИ-НЕ.

Г лавным

достоинством КМОП ИМС является ничтожно

малое потребление энергии в статическом

режиме. Один из выходных транзисторов

микросхемы всегда закрыт. Транзисторы

включены последовательно, и цепь тока

питания разорвана, если не учитывать

ничтожно малого тока запертого

транзистора. Однако во время переключения

схемы из одного стационарного состояния

в другое в течение некоторого времени

(пока происходит перезаряд паразитных

емкостей) открыты оба комплементарных

транзистора. Через схему проходит

импульс тока, а значит, потребляется

небольшая порция энергии от источника

питания. С ростом частоты переключения

потребление энергии растет. При частоте

переключения 5 МГц потребление может

доходить до нескольких милливатт на

корпус.

лавным

достоинством КМОП ИМС является ничтожно

малое потребление энергии в статическом

режиме. Один из выходных транзисторов

микросхемы всегда закрыт. Транзисторы

включены последовательно, и цепь тока

питания разорвана, если не учитывать

ничтожно малого тока запертого

транзистора. Однако во время переключения

схемы из одного стационарного состояния

в другое в течение некоторого времени

(пока происходит перезаряд паразитных

емкостей) открыты оба комплементарных

транзистора. Через схему проходит

импульс тока, а значит, потребляется

небольшая порция энергии от источника

питания. С ростом частоты переключения

потребление энергии растет. При частоте

переключения 5 МГц потребление может

доходить до нескольких милливатт на

корпус.

На

комплементарной паре транзисторов

строятся аналоговые ключи (рис. 10.13,а).

ПриW = 1 он замкнут

(между точкамиXиYсопротивление равно примерно 100 Ом), приW = 0 разомкнут.

Такие ключи используются для коммутации

не только цифровых, но и аналоговых

сигналов. Добавлениеключа

к выходу обычного логического элемента

обеспечивает ему состояние разомкнутого

выхода, в которое он переходит при W

= 0.

На

комплементарной паре транзисторов

строятся аналоговые ключи (рис. 10.13,а).

ПриW = 1 он замкнут

(между точкамиXиYсопротивление равно примерно 100 Ом), приW = 0 разомкнут.

Такие ключи используются для коммутации

не только цифровых, но и аналоговых

сигналов. Добавлениеключа

к выходу обычного логического элемента

обеспечивает ему состояние разомкнутого

выхода, в которое он переходит при W

= 0.

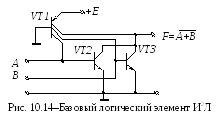

Логический элемент И2Л(интегральная инжекционная логика). Электрическая схема элемента2ИЛИ-НЕприведена на рис. 10.14. Многоколлекторный биполярный транзистор (МКТ)VT1носит название инжекторного. При наличии логической единицы хотя бы на одном из логических входов, на объединенных коллекторах транзисторовVT1, VT2, питаемых одним из коллекторов МКТ, возникает низкий уровень напряжения (0). Только при А = В =0 оба транзистораVT1и VT2закрыты и на выходе возникает высокий уровень напряжения (1), близкий к напряжению источника питанияЕ. Согласно рассмотренной таблице истинности, логический элемент работает в соответствии с логикой2ИЛИ-НЕ.