- •«Обработка изображений и распознавание образов» Визильтер Юрий Валентинович Методическое пособие-2010

- •Раздел 2. Распознавание образов. 165

- •1.1. Задачи и приложения машинного зрения. Примеры практических приложений.

- •Уровни и методы машинного зрения

- •Растровое изображение Изображение как двумерный массив данных

- •Алгебраические операции над изображениями

- •Физическая природа изображений

- •Изображения различных диапазонов длин волн

- •Изображения различной физической природы

- •Тип пикселя

- •Возможности и особенности системыPisoft

- •Базовые средства просмотра и анализа изображений и видеопоследовательностей

- •Алгебра изображений

- •Геометрические преобразования изображений

- •Устройства оцифровки и ввода изображений

- •Линейки и матрицы, сканеры и камеры

- •Геометрия изображения

- •Цифровые и аналоговые устройства

- •Пространственное разрешение

- •Программное обеспечение

- •Обработка цветных изображений

- •Цветовая модельRgb

- •Цветовая модель hsv

- •Цветовая модель yuv

- •Цветовая сегментация изображения

- •Гистограмма и гистограммная обработка изображений

- •Профиль вдоль линии и анализ профиля

- •Проекция и анализ проекции

- •Бинаризация полутоновых изображений

- •Сегментация многомодальных изображений

- •Выделение и описание областей

- •Выделение связных областей на бинарных изображениях

- •1. Отслеживающие алгоритмы на примере алгоритма обхода контура.

- •2. Сканируюющие алгоритмы.

- •1.3. Фильтрация. Выделение объектов при помощи фильтров

- •Оконная фильтрация изображений в пространственной области

- •Фильтрация бинарных изображений Модель шума «соль и перец»

- •Структура оконного фильтра

- •Логическая фильтрация помех

- •Бинарная медианная фильтрация

- •Бинарная ранговая фильтрация

- •Взвешенные ранговые фильтры

- •Анизотропная фильтрация

- •Расширение-сжатие (простая морфология)

- •Стирание бахромы

- •Нелинейная фильтрация полутоновых изображений

- •Ранговая оконная фильтрация

- •Минимаксная фильтрация

- •Задача выделения объектов интереса

- •Бинарные фильтры для выделения объектов

- •Метод нормализации фона

- •Скользящее среднее в окне

- •Гауссовская фильтрация

- •Преобразование Фурье. Линейная фильтрация в частотной области

- •Преобразование Фурье

- •Комплексное представление преобразования Фурье

- •Быстрое преобразование Фурье

- •Двумерное преобразование Фурье

- •Свертка с использованием преобразования Фурье

- •Фильтрация изображений в частотной области

- •Вейвлет-анализ

- •Пирамида изображений

- •Вейвлет-преобразование

- •Операторы вычисления производных

- •Операторы вычисления векторов градиентов

- •Операторы Марра и Лапласа

- •Постобработка контурного изображения Локализация края

- •Утончение контура

- •Сегментация полутоновых изображений

- •Пороговая и мультипороговая сегментация

- •Методы слияния, разбиения и слияния/разбиения областей

- •Способы описания выделенных областей

- •Текстурные признаки

- •1.6.Морфологические методы анализа сцен (по ю.П. Пытьеву) Методы обнаружения объектов, заданных эталонами

- •Согласованная фильтрация.

- •Корреляционное обнаружение.

- •Морфологический подход ю.П. Пытьева.

- •Форма изображения как инвариант преобразований изображений, отвечающих вариациям условий регистрации

- •Сравнение изображений по форме

- •Выделение отличий изображений по форме

- •Обнаружение объекта по его изображению и оценка его координат

- •*Морфология на базе кусочно-линейной интерполяции

- •Преобразование Хафа для поиска прямых

- •*Различные способы параметризации прямых

- •Преобразование Хафа для поиска окружностей

- •Анализ аккумулятора при поиске геометрических примитивов

- •Обобщенное преобразование Хафа

- •*Специализированная процедура голосования для поиска эллипсов

- •*Рекуррентное преобразование Хафа в скользящем окне

- •1.8.Математическая морфология (по ж. Серра)

- •Морфологические операции на бинарных изображениях

- •Морфологические операции на полутоновых изображениях

- •Морфологическое выделение «черт» и объектов

- •Морфологический спектр

- •Морфологические скелеты. Непрерывная бинарная морфология Непрерывная бинарная морфология

- •Непрерывное гранично-скелетное представление изображения

- •Обработка и использование скелета

- •*Обобщенные скелетные представления бинарных фигур

- •Алгоритмы утончения дискретного бинарного изображения

- •*Регуляризация скелетов

- •Типы нерегулярностей скелета

- •Устранение нерегулярностей

- •Регуляризация скелета по Тихонову

- •*Селективные морфологии

- •1.9. Анализ движения. Выделение движущихся объектов. Разность кадров. Вычитание фона. Анализ оптических потоков. Слежение за движущимися объектами. Корреляционное слежение.

- •Обучение с учителем. Детерминированные методы, основанные на «близости». Линейные решающие правила. Метод построения эталонов. Метод ближайшего соседа. Методkближайших соседей.

- •Линейные решающие правила

- •Метод построения эталонов

- •Методы ближайших соседей

- •Параметрические и непараметрические методы

- •Дискриминантные и моделирующие методы обучения

- •Способность распознавателя к обобщению. Регуляризация.

- •Байесовская теория решений. Случай двух классов. Классификаторы, разделяющие функции и поверхности решений. Вероятности ошибок. Разделяющие функции для случая нормальной плотности.

- •Дискриминантный анализ. Линейный дискриминант Фишера. Персептронная функция критерия. Линейный дискриминантный анализ (lda,дискриминант Фишера)

- •Персептрон Розенблатта

- •Анализ свидетельств

- •Байесовское объединение свидетельств

- •Структурное распознавание

- •Автоматизированное конструирование алгоритмов обнаружения объектов на основе преобразований модельных описаний объектов.

- •Нейросетевое распознавание

- •Нейронные сети ассоциативной памяти. Сети Хопфилда.

- •Многослойные персептроны. Оптимизационное обучение. Метод обратного распространения ошибки.

- •Многослойные персептроны. Правило Хебба.

- •*Связь с байесовским распознаванием

- •Сети встречного распространения. Самоорганизующиеся сети.

Байесовская теория решений. Случай двух классов. Классификаторы, разделяющие функции и поверхности решений. Вероятности ошибок. Разделяющие функции для случая нормальной плотности.

Говоря

о статистических методах распознавания,

мы предполагаем установление связи

между отнесением объекта к тому или

иному классу (образу) и вероятностью

ошибки при решении этой задачи. В ряде

случаев это сводится к определению

апостериорной вероятности принадлежности

объекта образу

![]() при условии, что признаки этого объекта

приняли значения

при условии, что признаки этого объекта

приняли значения![]() .

Начнём с байесовского решающего правила.

По формуле Байеса

.

Начнём с байесовского решающего правила.

По формуле Байеса

Здесь

![]() –

априорная вероятность предъявления к

распознаванию объекта

–

априорная вероятность предъявления к

распознаванию объекта![]() -го

образа:

-го

образа:

![]()

![]() .

.

для

каждого

![]()

![]() ,

,

при признаках с непрерывной шкалой измерений

,

,

при признаках с дискретной шкалой измерений

![]() .

.

При

непрерывных значениях признаков

![]() представляет из себя функцию плотности

вероятностей, при дискретных –

распределение вероятностей.

представляет из себя функцию плотности

вероятностей, при дискретных –

распределение вероятностей.

Распределения,

описывающие разные классы, как правило,

"пересекаются", то есть имеются

такие значения признаков

![]() ,

при которых

,

при которых

![]() .

.

В

таких случаях ошибки распознавания

неизбежны. Естественно, неинтересны

случаи, когда эти классы (образы) в

выбранной системе признаков

![]() неразличимы (при равных априорных

вероятностях решения можно выбирать

случайным отнесением объекта к одному

из классов равновероятным образом).

неразличимы (при равных априорных

вероятностях решения можно выбирать

случайным отнесением объекта к одному

из классов равновероятным образом).

В общем случае нужно стремиться выбрать решающие правила так, чтобы минимизировать риск потерь при распознавании.

Риск потерь определяется двумя компонентами: вероятностью ошибок распознавания и величиной "штрафа" за эти ошибки (потерями). Матрица ошибок распознавания:

,

,

где ![]() –

вероятность правильного распознавания;

–

вероятность правильного распознавания;

![]() –вероятность

ошибочного отнесения объекта

–вероятность

ошибочного отнесения объекта

![]() -го

образа к

-го

образа к![]() -му

(

-му

(![]() ).

).

Матрица потерь

![]()

,

,

где ![]() –

"премия" за правильное распознавание;

–

"премия" за правильное распознавание;

![]() –"штраф"

за ошибочное отнесение объекта

–"штраф"

за ошибочное отнесение объекта

![]() -го

образа к

-го

образа к![]() -му

(

-му

(![]() ).

).

Необходимо построить решающее правило так, чтобы обеспечить минимум математического ожидания потерь (минимум среднего риска). Такое правило называется байесовским.

Разобьём

признаковое пространство

![]() на

на![]() непересекающихся областей

непересекающихся областей![]() ,

каждая из которых соответствует

определённому образу.

,

каждая из которых соответствует

определённому образу.

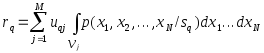

Средний

риск при попадании реализаций

![]() -го

образа в области других образов равен

-го

образа в области других образов равен

,

,

![]() .

.

Здесь

предполагается, что все компоненты

![]() имеют непрерывную шкалу измерений (в

данном случае это непринципиально).

имеют непрерывную шкалу измерений (в

данном случае это непринципиально).

Величину

![]() можно назвать условным средним риском

(при условии, что совершена ошибка при

распознавании объекта

можно назвать условным средним риском

(при условии, что совершена ошибка при

распознавании объекта![]() -го

образа). Общий (безусловный) средний

риск определяется величиной

-го

образа). Общий (безусловный) средний

риск определяется величиной![]()

Решающие

правила (способы разбиения

![]() на

на![]()

![]() )

образуют множество

)

образуют множество![]() .

Наилучшим (байесовским) решающим правилом

является то, которое обеспечивает

минимальный средний риск

.

Наилучшим (байесовским) решающим правилом

является то, которое обеспечивает

минимальный средний риск![]() ,

где

,

где![]() –

средний риск при применении одного из

решающих правил, входящих в

–

средний риск при применении одного из

решающих правил, входящих в![]() .

.

Рассмотрим

упрощённый случай. Пусть

![]() ,

а

,

а![]() (

(![]() ).

В таком случае байесовское решающее

правило обеспечивает минимум вероятности

(среднего количества) ошибок распознавания.

Пусть

).

В таком случае байесовское решающее

правило обеспечивает минимум вероятности

(среднего количества) ошибок распознавания.

Пусть![]() .

Вероятность ошибки первого рода (объект

1-го образа отнесён ко второму образу)

.

Вероятность ошибки первого рода (объект

1-го образа отнесён ко второму образу)

![]() ,

,

где

![]() –

вероятность ошибки второго рода

–

вероятность ошибки второго рода

![]() .

.

Средние ошибки

![]() .

.

Так как

![]() ,

то

,

то

![]()

и

![]() .

.

ясно,

что минимум

![]() будет иметь минимум в том случае, если

подынтегральное выражение в области

будет иметь минимум в том случае, если

подынтегральное выражение в области![]() будет строго отрицательным, то есть в

будет строго отрицательным, то есть в![]()

![]() .

В области

.

В области![]() должно выполняться противоположное

неравенство. Это и есть байесовское

решающее правило для рассматриваемого

случая. Оно может быть записано иначе:

должно выполняться противоположное

неравенство. Это и есть байесовское

решающее правило для рассматриваемого

случая. Оно может быть записано иначе:![]() ;

величина

;

величина![]() ,

рассматриваемая как функция от

,

рассматриваемая как функция от![]() ,

называется правдоподобием

,

называется правдоподобием![]() при данном

при данном![]() ,

а

,

а![]() –

отношением правдоподобия. Таким образом,

байесовское решающее правило можно

сформулировать как рекомендацию выбирать

решение

–

отношением правдоподобия. Таким образом,

байесовское решающее правило можно

сформулировать как рекомендацию выбирать

решение![]() в случае, если отношение правдоподобия

превышает определённое пороговое

значение, не зависящее от наблюдаемого

в случае, если отношение правдоподобия

превышает определённое пороговое

значение, не зависящее от наблюдаемого![]() .

.

Без

специального рассмотрения укажем, что

если число распознаваемых классов

больше двух (![]() ),

решение в пользу класса (образа)

),

решение в пользу класса (образа)![]() принимается в области

принимается в области![]() ,

в которой для всех

,

в которой для всех![]()

![]() .

.

После

вычисления апостериорных вероятностей

принадлежности неизвестного объекта

с параметрами

![]() каждому из образов

каждому из образов![]() ,

,![]() ,

отрезок прямой длиной единица разбивают

на

,

отрезок прямой длиной единица разбивают

на![]() интервалов с длинами, численно равными

интервалов с длинами, численно равными![]() ,

и каждому интервалу ставят в соответствие

этот образ. Затем с помощью датчика

случайных (псевдослучайных) чисел,

равномерно распределённых на

,

и каждому интервалу ставят в соответствие

этот образ. Затем с помощью датчика

случайных (псевдослучайных) чисел,

равномерно распределённых на![]() ,

генерируют число, определяют интервал,

в который оно попало, и относят

распознаваемый объект к тому образу,

которому соответствует данный интервал.

Понятно, что такое решающее правило не

может быть лучше байесовского, но при

больших значениях отношения правдоподобия

ненамного ему уступает, а в реализации

может оказаться достаточно простым

(например, метод ближайшего соседа).

,

генерируют число, определяют интервал,

в который оно попало, и относят

распознаваемый объект к тому образу,

которому соответствует данный интервал.

Понятно, что такое решающее правило не

может быть лучше байесовского, но при

больших значениях отношения правдоподобия

ненамного ему уступает, а в реализации

может оказаться достаточно простым

(например, метод ближайшего соседа).

Байесовское решающее правило реализуется в компьютерах в основном двумя способами.

1. Прямое вычисление апостериорных вероятностей

,

,

где  –

вектор значений параметров распознаваемого

объекта и выбор максимума. Решение

принимается в пользу того образа, для

которого

–

вектор значений параметров распознаваемого

объекта и выбор максимума. Решение

принимается в пользу того образа, для

которого![]() максимально. Иными словами, байесовское

решающее правило реализуется решением

задачи

максимально. Иными словами, байесовское

решающее правило реализуется решением

задачи![]() .

.

Если

пойти на дальнейшее обобщение и допустить

наличие матрицы потерь общего вида, то

условный риск можно определить по

формуле

![]() ,

,![]() .

Здесь первый член определяет "поощрение"

за правильное распознавание, а второй –

"наказание" за ошибку. Байесовское

решающее правило в данном случае состоит

в решении задачи

.

Здесь первый член определяет "поощрение"

за правильное распознавание, а второй –

"наказание" за ошибку. Байесовское

решающее правило в данном случае состоит

в решении задачи

2. "Топографическое"

определение области

![]() ,

в которую попал вектор

,

в которую попал вектор![]() значений признаков, описывающих

распознаваемый объект.

значений признаков, описывающих

распознаваемый объект.

Такой

подход используют в тех случаях, когда

описание областей

![]() достаточно компактно, а процедура

определения области, в которую попал

достаточно компактно, а процедура

определения области, в которую попал![]() ,

проста. Иными словами, данный подход

естественно использовать, когда в

вычислительном отношении он эффективнее

(проще), чем прямое вычисление апостериорных

вероятностей.

,

проста. Иными словами, данный подход

естественно использовать, когда в

вычислительном отношении он эффективнее

(проще), чем прямое вычисление апостериорных

вероятностей.

Рис. 19. Байесовское решающее правило для нормально распределённых признаков с равными ковариационными матрицами

Так,

например (доказательство приводить не

будем), если классов два, их априорные

вероятности одинаковы,

![]() и

и![]() –

нормальные распределения с одинаковыми

ковариационными матрицами (отличаются

только векторами средних), то байесовская

разделяющая граница – гиперплоскость.

Запоминается она значениями коэффициентов

линейного уравнения. При распознавании

какого-либо объекта в уравнение

подставляют значения признаков

–

нормальные распределения с одинаковыми

ковариационными матрицами (отличаются

только векторами средних), то байесовская

разделяющая граница – гиперплоскость.

Запоминается она значениями коэффициентов

линейного уравнения. При распознавании

какого-либо объекта в уравнение

подставляют значения признаков![]() этого объекта и по знаку (плюс или минус)

получаемого решения относят объект к

этого объекта и по знаку (плюс или минус)

получаемого решения относят объект к![]() или

или![]() (рис. 19).

(рис. 19).

Если

у классов

![]() и

и![]() ковариационные матрицы

ковариационные матрицы![]() и

и![]() не только одинаковы, но и диагональны,

то байесовским решением является

отнесение объекта к тому классу, евклидово

расстояние до эталона которого минимально

(рис. 20).

не только одинаковы, но и диагональны,

то байесовским решением является

отнесение объекта к тому классу, евклидово

расстояние до эталона которого минимально

(рис. 20).

Рис. 20. Байесовское решающее правило для нормально распределённых признаков с равными диагональными ковариационными матрицами (элементы диагоналей одинаковы)

Таким образом, мы убеждаемся в том, что некоторые решающие правила, ранее рассмотренные нами как эмпирические (детерминированные, эвристические), имеют вполне чёткую статистическую трактовку. Более того, в ряде конкретных случаев они являются статистически оптимальными.