- •«Обработка изображений и распознавание образов» Визильтер Юрий Валентинович Методическое пособие-2010

- •Раздел 2. Распознавание образов. 165

- •1.1. Задачи и приложения машинного зрения. Примеры практических приложений.

- •Уровни и методы машинного зрения

- •Растровое изображение Изображение как двумерный массив данных

- •Алгебраические операции над изображениями

- •Физическая природа изображений

- •Изображения различных диапазонов длин волн

- •Изображения различной физической природы

- •Тип пикселя

- •Возможности и особенности системыPisoft

- •Базовые средства просмотра и анализа изображений и видеопоследовательностей

- •Алгебра изображений

- •Геометрические преобразования изображений

- •Устройства оцифровки и ввода изображений

- •Линейки и матрицы, сканеры и камеры

- •Геометрия изображения

- •Цифровые и аналоговые устройства

- •Пространственное разрешение

- •Программное обеспечение

- •Обработка цветных изображений

- •Цветовая модельRgb

- •Цветовая модель hsv

- •Цветовая модель yuv

- •Цветовая сегментация изображения

- •Гистограмма и гистограммная обработка изображений

- •Профиль вдоль линии и анализ профиля

- •Проекция и анализ проекции

- •Бинаризация полутоновых изображений

- •Сегментация многомодальных изображений

- •Выделение и описание областей

- •Выделение связных областей на бинарных изображениях

- •1. Отслеживающие алгоритмы на примере алгоритма обхода контура.

- •2. Сканируюющие алгоритмы.

- •1.3. Фильтрация. Выделение объектов при помощи фильтров

- •Оконная фильтрация изображений в пространственной области

- •Фильтрация бинарных изображений Модель шума «соль и перец»

- •Структура оконного фильтра

- •Логическая фильтрация помех

- •Бинарная медианная фильтрация

- •Бинарная ранговая фильтрация

- •Взвешенные ранговые фильтры

- •Анизотропная фильтрация

- •Расширение-сжатие (простая морфология)

- •Стирание бахромы

- •Нелинейная фильтрация полутоновых изображений

- •Ранговая оконная фильтрация

- •Минимаксная фильтрация

- •Задача выделения объектов интереса

- •Бинарные фильтры для выделения объектов

- •Метод нормализации фона

- •Скользящее среднее в окне

- •Гауссовская фильтрация

- •Преобразование Фурье. Линейная фильтрация в частотной области

- •Преобразование Фурье

- •Комплексное представление преобразования Фурье

- •Быстрое преобразование Фурье

- •Двумерное преобразование Фурье

- •Свертка с использованием преобразования Фурье

- •Фильтрация изображений в частотной области

- •Вейвлет-анализ

- •Пирамида изображений

- •Вейвлет-преобразование

- •Операторы вычисления производных

- •Операторы вычисления векторов градиентов

- •Операторы Марра и Лапласа

- •Постобработка контурного изображения Локализация края

- •Утончение контура

- •Сегментация полутоновых изображений

- •Пороговая и мультипороговая сегментация

- •Методы слияния, разбиения и слияния/разбиения областей

- •Способы описания выделенных областей

- •Текстурные признаки

- •1.6.Морфологические методы анализа сцен (по ю.П. Пытьеву) Методы обнаружения объектов, заданных эталонами

- •Согласованная фильтрация.

- •Корреляционное обнаружение.

- •Морфологический подход ю.П. Пытьева.

- •Форма изображения как инвариант преобразований изображений, отвечающих вариациям условий регистрации

- •Сравнение изображений по форме

- •Выделение отличий изображений по форме

- •Обнаружение объекта по его изображению и оценка его координат

- •*Морфология на базе кусочно-линейной интерполяции

- •Преобразование Хафа для поиска прямых

- •*Различные способы параметризации прямых

- •Преобразование Хафа для поиска окружностей

- •Анализ аккумулятора при поиске геометрических примитивов

- •Обобщенное преобразование Хафа

- •*Специализированная процедура голосования для поиска эллипсов

- •*Рекуррентное преобразование Хафа в скользящем окне

- •1.8.Математическая морфология (по ж. Серра)

- •Морфологические операции на бинарных изображениях

- •Морфологические операции на полутоновых изображениях

- •Морфологическое выделение «черт» и объектов

- •Морфологический спектр

- •Морфологические скелеты. Непрерывная бинарная морфология Непрерывная бинарная морфология

- •Непрерывное гранично-скелетное представление изображения

- •Обработка и использование скелета

- •*Обобщенные скелетные представления бинарных фигур

- •Алгоритмы утончения дискретного бинарного изображения

- •*Регуляризация скелетов

- •Типы нерегулярностей скелета

- •Устранение нерегулярностей

- •Регуляризация скелета по Тихонову

- •*Селективные морфологии

- •1.9. Анализ движения. Выделение движущихся объектов. Разность кадров. Вычитание фона. Анализ оптических потоков. Слежение за движущимися объектами. Корреляционное слежение.

- •Обучение с учителем. Детерминированные методы, основанные на «близости». Линейные решающие правила. Метод построения эталонов. Метод ближайшего соседа. Методkближайших соседей.

- •Линейные решающие правила

- •Метод построения эталонов

- •Методы ближайших соседей

- •Параметрические и непараметрические методы

- •Дискриминантные и моделирующие методы обучения

- •Способность распознавателя к обобщению. Регуляризация.

- •Байесовская теория решений. Случай двух классов. Классификаторы, разделяющие функции и поверхности решений. Вероятности ошибок. Разделяющие функции для случая нормальной плотности.

- •Дискриминантный анализ. Линейный дискриминант Фишера. Персептронная функция критерия. Линейный дискриминантный анализ (lda,дискриминант Фишера)

- •Персептрон Розенблатта

- •Анализ свидетельств

- •Байесовское объединение свидетельств

- •Структурное распознавание

- •Автоматизированное конструирование алгоритмов обнаружения объектов на основе преобразований модельных описаний объектов.

- •Нейросетевое распознавание

- •Нейронные сети ассоциативной памяти. Сети Хопфилда.

- •Многослойные персептроны. Оптимизационное обучение. Метод обратного распространения ошибки.

- •Многослойные персептроны. Правило Хебба.

- •*Связь с байесовским распознаванием

- •Сети встречного распространения. Самоорганизующиеся сети.

Свертка с использованием преобразования Фурье

Свертка функций s(t) и r(t) определяется, как

![]()

На практике приходится иметь дело с дискретной сверткой, в которой непрерывные функции заменяются наборами значений в узлах равномерной сетки (обычно берется целочисленная сетка):

![]()

Здесь –N и P определяют диапазон, за пределами которого r(t) = 0.

При вычислении свертки с помощью преобразования Фурье используется свойство преобразования Фурье, согласно которому произведение образов функций в частотной области эквивалентно свертке этих функций во временной области.

Для вычисления сверки необходимо преобразовать исходные данные в частотную область, то есть вычислить их преобразование Фурье, перемножить результаты преобразования и выполнить обратное преобразование Фурье, восстановив исходное представление.

Единственная тонкость в работе алгоритма связана с тем, что в случае дискретного преобразования Фурье (в отличие от непрерывного) происходит свертка двух периодических функций, то есть наши наборы значений задают именно периоды этих функций, а не просто значения на каком-то отдельном участке оси. То есть алгоритм считает, что за точкой xN идет не ноль, а точкаx0, и так далее по кругу. Поэтому, чтобы свертка корректно считалась, необходимо приписать к сигналу достаточно длинную последовательность нулей.

Фильтрация изображений в частотной области

Линейные методы фильтрации относятся к числу хорошо структурированных методов, для которых разработаны эффективные вычислительные схемы, основанные на быстрых алгоритмах свертки и спектральном анализе. В общем виде линейные алгоритмы фильтрации выполняют преобразование вида:

f'(x,y) = f(–x,–y)K(,)dd,

где K(,) – ядро линейного преобразования.

При дискретном представлении сигнала интеграл в данной формуле вырождается во взвешенную сумму отсчетов исходного изображения в пределах некоторой апертуры. При этом выбор ядра K(,) в соответствии с тем или иным критерием оптимальности может привести к ряду полезных свойств (гауссовское сглаживание при регуляризации задачи численного дифференцирования изображения и др.).

Наиболее эффективно линейные методы обработки реализуются в частотной области.

Использование Фурье образа изображения для выполнения операций фильтрации обусловлено прежде всего более высокой производительностью таких операций. Как правило, выполнение прямого и обратного двумерного преобразования Фурье и умножение на коэффициенты Фурье образа фильтра занимает меньше времени, чем выполнение двумерной свертки исходного изображения.

Алгоритмы фильтрации в частотной области основываются на теореме о свертке. В двумерном случае преобразование свертки выглядит следующим образом:

![]() ,

,

где G– Фурье образ результата свертки, Н – Фурье образ фильтра, аF– Фурье образ исходного изображения. То есть в частотной области двумерная свертка заменяется поэлементным перемножением образов исходного изображения и соответствующего фильтра.

Для выполнения свертки необходимо выполнить следующие действия:

Умножить элементы исходного изображения на

,

для центрирования Фурье образа.

,

для центрирования Фурье образа.Вычислить F(u,v) используя БПФ.

Умножить F(u,v) на функцию фильтраH(u,v).

Вычислить обратное преобразование Фурье.

Умножить вещественную часть обратного преобразования на

.

.

Как правило, фильтры описываются вещественными функциями, в этом случае каждый компонент Hумножается на соответствующие элементы действительной и мнимой части Фурье образа изображения. Если исходная функцияf(x,y) и фильтрHне комплексные, то результат сверткиg(x,y) также должен быть вещественной функцией. Однако на практике обратное преобразование содержит паразитную мнимую составляющую, которую надо отбросить.

Связь между функцией фильтра в частотной и пространственной области можно определить, используя теорему о свертке:

![]()

![]()

Свертка функции с импульсной функцией может быть представлена следующим образом:

![]()

Фурье преобразование импульсной функции:

пусть f(x,y) =δ(x,y) тогда свертка

![]()

![]()

Из этих выражений видно, что функции фильтра в частотной и пространственной областях взаимосвязаны через преобразование Фурье. Для данной функции фильтра в частотной области всегда можно найти соответствующий фильтр в пространственной области, применив обратное преобразование Фурье. Тоже верно и для обратного случая. Используя данную взаимосвязь можно определить процедуру синтеза пространственных фильтров:

Определяем требуемые характеристики (форму) фильтра в частотной области.

Выполняем обратное преобразование Фурье.

Полученный фильтр можно использовать как маску для пространственной свертки, при этом размеры маски можно уменьшить по сравнению с размерами исходного фильтра.

Идеальный фильтр низких частотH(u,v) имеет вид:

H(u,v) = 1, если D(u,v) < Do

H(u,v)

= 0, еслиD(u,v)Do,

где![]() –

–

расстояние от центра частотной плоскости.

После свертки с этим фильтром на результирующем изображении появляются паразитные искажения в виде полутоновых ложных границ.

Идеальный высокочастотный фильтрполучается путем инверсии идеального низкочастотного фильтра:

h(u,v) = 1–H(u,v).

Здесь происходит полное подавление низкочастотных компонент при сохранении высокочастотных. Однако как и в случае идеального низкочастотного фильтра, его применение чревато появлением существенных искажений.

Для синтеза фильтров с минимальными искажениями используются различные подходы. Одним из них, является синтез фильтров на основе экспоненты. Такие фильтры привносят минимальные искажения в результирующее изображение и удобны для синтеза в частотной области.

Широко используемым при обработке изображений является семейство фильтров на основании вещественной функции Гаусса.

Низкочастотный гауссовский фильтримеет вид:

![]() и

и

![]()

Чем уже профиль фильтра в частотной области (чем больше σ), тем он шире в пространственной.

Высокочастотный гауссовский фильтримеет вид:

![]()

![]()

В двумерном случае низкочастотныйфильтр гаусса выглядит следующим образом:

![]() ,

,

Высокочастотныйгауссовский фильтр имеет вид:

![]()

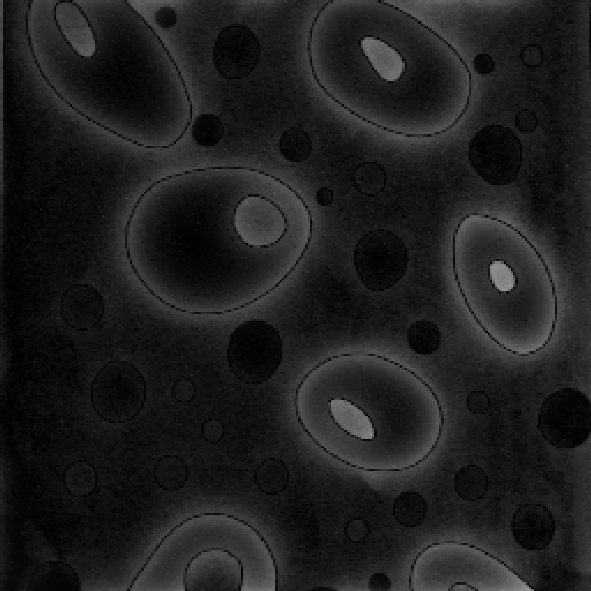

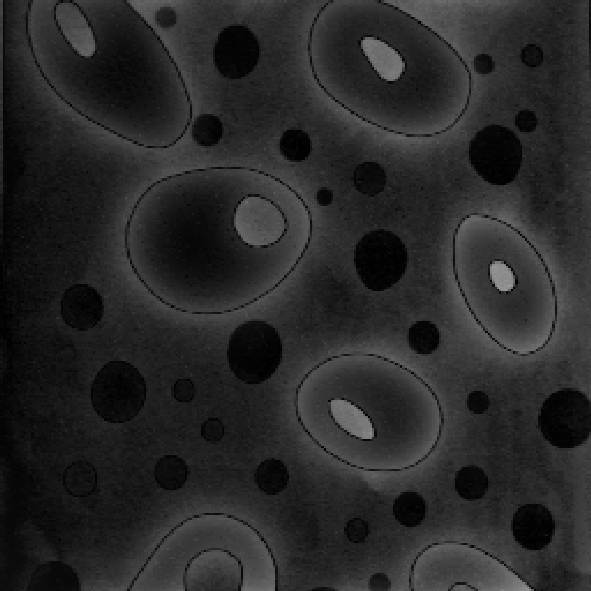

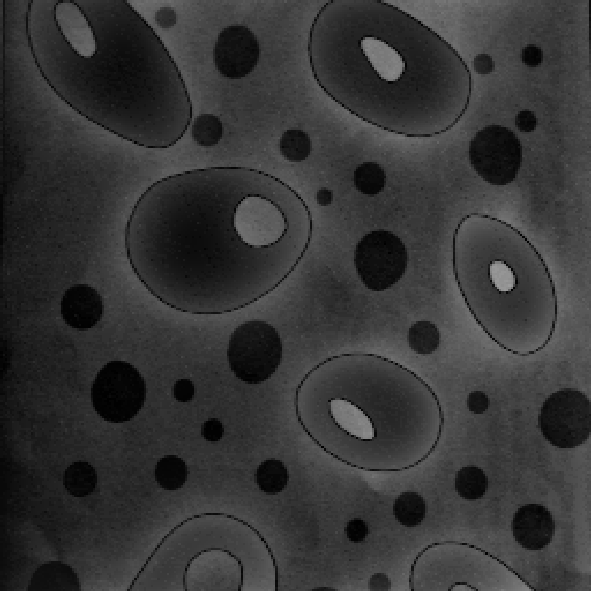

Рассмотрим пример фильтрации изображения (рис. 3.2.1) в частотной области

(рис. 3.3.17 – 3.3.22). Заметим, что частотная фильтрация изображения может иметь смысл как сглаживания (низкочастотная фильтрация), так и выделения контуров и мелкоразмерных объектов (высокочастотная фильтрация).

@Рис. 3.3.17. Низкочастотная фильтрация @Рис. 3.3.18. Высокочастотная

с параметрами (10,10) фильтрация с параметрами (10,10)

@Рис. 3.3.19. Низкочастотная фильтрация @Рис. 3.3.20. Высокочастотная

с параметрами (50,50) фильтрация с параметрами (50,50)

@Рис. 3.3.21. Высокочастотная фильтрация @Рис. 3.3.22. Высокочастотная

с параметрами (100,100) фильтрация с параметрами (200,200)

Как видно из рис. 3.3.17, 3.3.19 по мере нарастания «мощности» фильтрации в низкочастотной составляющей изображения все сильнее проявляется эффект «кажущейся расфокусировки» или размытияизображения. В то же время, в высокочастотную составляющую, где в начале наблюдаются лишь контура объектов, постепенно переходит большая часть информационного содержания изображения (рис. 3.3.18, 3.3.20 – 3.3.22).

Рассмотрим теперь поведение высокочастотных и низкочастотных фильтров

(рис. 3.3.23 – 3.3.28) в присутствии аддитивного гауссовского шума на изображении (рис. 3 3.7).

@Рис. 3.3.23. Низкочастотная фильтрация @Рис. 3.3.24. Высокочастотная

с параметрами (10,10) фильтрация с параметрами (10,10)

@Рис. 3.3.25. Низкочастотная фильтрация @Рис. 3.3.26. Высокочастотная

с параметрами (50,50) фильтрация с параметрами (50,50)

@Рис. 3.3.27. Высокочастотная фильтрация @Рис. 3.3.28. Высокочастотная

с параметрами (100,100) фильтрация с параметрами (200,200)

Как видно из рис. 3.3.23 – 3.3.25, свойства низкочастотных фильтров по подавлению аддитивной случайной помехи аналогичны свойствам ранее рассмотренных линейных фильтров – при достаточной мощности фильтра помехи подавляются, однако платой за это является сильное размытие контуров и «расфокусировка» всего изображения. Высокочастоная составляющая зашумленного изображения перестает быть информативной, так как помимо контурной и объектовой информации там теперь также полностью присутствует и шумовая компонента (рис. 3.3.27, 3.3.28).

Применение частотных методов наиболее целесообразно в случае, когда известны статистическая модель шумового процесса или/и оптическая передаточная функция канала передачи изображения. Учесть такие априорные данные удобно, выбрав в качестве восстанавливающего фильтра обобщенный управляемый (параметрами и) фильтр следующего вида:

![]()

где 0 < < 1, 0 << 1 назначаемые параметры фильтра, P(w1,w2) – передаточная функция системы, Q(w1,w2) – стабилизатор фильтра, согласованный с энергетическим спектром фона. Выбор параметров= 1,= 0 приводит к чисто инверсной фильтрации,== 1 квинеровской фильтрации, что позволяет получить изображение, близкое к истинному в смысле минимума СКО при условии, что спектры плотности мощности изображения и его шумовой компоненты априорно известны. Для дальнейшего улучшения эффекта сглаживания в алгоритм линейной (винеровской) фильтрации вводят адаптацию, основанную на оценке локальных статистик: математического ожиданияM[(P)]и дисперсии(P).Этот алгоритм эффективно фильтрует засоренные однородные поверхности (области) фона. Однако при попадании в скользящее окно обработки неоднородных участков фона импульсная характеристика фильтра сужается ввиду резкого изменения локальных статистик и эти неоднородности (контура, пятна) передаются практически без расфокусировки, свойственной неадаптивным методам линейной фильтрации.

К достоинствам методов линейной фильтрации следует отнести их ясный физический смысл и простоту анализа результатов. Однако при резком ухудшении соотношения сигнал/шум при возможных вариантах площадного зашумления и наличии высокоамплитудного импульсного шума линейные методы предварительной обработки могут оказаться недостаточными. В этой ситуации значительно более мощными оказываются нелинейные методы.