- •Оглавление

- •Лабораторная работа №1 «Использование эвристических способов комплексирования навигационных измерителей (компенсации и фильтрации ошибок)»

- •Лабораторная работа №2 «Комплексная обработки информации радиовысотомера и измерителя воздушной скорости в интересах определения высоты ла»

- •Лабораторная работа №3 «Определение наблюдаемости исз космических систем»

- •Общие характеристики пмо

- •Системы координат

- •Математическая модель движения исз созвездия.

- •Метод численного интегрирования

- •Аппроксимация численного решения.

- •Описание программы Исходные данные

- •Выходные данные

- •Архитектура программы

- •Формат файлов

- •Порядок выполнения работы

- •Варианты заданий

- •Лабораторная работа №4 «Оптимизация сети наземных измерительных пунктов в целях повышения точности определения параметров орбит исз»

- •Общие характеристики пмо

- •Формулировка задачи

- •Входные данные

- •Выходные данные

- •Структура программы и потоки данных.

- •Форматы файлов

- •4. Варианты заданий

- •Лабораторная работа №5 «Моделирование комплекса бортового оборудования, обеспечивающего наведение ракеты класса «воздух-воздух» на маневрирующую цель»

- •Условные обозначения Системы координат

- •Летательный аппарат

- •Аэродинамические характеристики ла

- •Тяга и газодинамические характеристики ла

- •Измерительные устройства системы стабилизации

- •Рулевые приводы продольных каналов системы стабилизации

- •Рулевой привод канала крена

- •Система стабилизации в канале крена

- •Координатор цели

- •Кинематические уравнения относительного движения:

- •Системы координат и кинематические соотношения

- •. (1.8)

- •Модель движения ла

- •Рулевой привод элеронов

- •Уравнения углового движения ла по крену

- •Горизонтальная змейка описывается уравнением:

- •Vehicle

- •Н Рис. 7.1а рис. 7.1 представлена обобщенная структурная схема пк «aam Fly Simulator version 1.0», описывающая процесс работы и основные элементы программы.

- •Лабораторная работа №6,7,8 «Комплексирование навигационных систем беспилотного маневренного ла»

- •Системы координат

- •Модель движения вертолета как объекта управления

- •Модель автопилота

- •Математическая модель «идеального пилота» в режиме огибания рельефа местности

- •Основные элементы интегрированного навигационного комплекса

- •7.5.1. Чувствительные элементы бинс

- •7.5.2. Навигационный алгоритм бинс

- •7.5.3. Радиобаровысотомер.

- •Многоканальный глонасс/gps приемник

- •Бортовая рлс миллиметрового диапазона

- •Использование корреляционно-экстремальных алгоритмов навигации для уточнения навигационного решения

- •Корреляционно-экстремальный алгоритм навигации для обработки данных бортовой рлс

- •Алгоритм комплексирования

Математическая модель «идеального пилота» в режиме огибания рельефа местности

Как отмечалось выше, управление движением центра масс беспилотного вертолета в режиме МВП осуществляется с помощью модели «идеального пилота», обеспечивающего, в частности, облет и обход препятствий в соответствии с данными интегрированной навигационной системы.

Основные особенности описываемой ниже модели "идеального пилота" сводятся к следующему:

использование для стабилизации траекторного управления вертолетом в режимах облета и обхода препятствий канала крена с целью исключения перекрестных связей между каналами управления;

управление высотой полета посредством изменения шага несущего винта;

наличие обратной связи по отклонению положения и скорости вертолета от опорной (балансировочной) траектории;

формирование закона автоматического управления движением центра масс вертолета на основе имеющейся навигационной информации с учетом требований по располагаемому динамическому ресурсу вертолета.

Модель «идеального пилота» позволяет осуществлять управление вертолетом в следующих режимах: «облет препятствий», «обход препятствий», комплексный режим «обход-облет препятствий», а также режим автоматического выбора варианта управления вертолетом. Рассмотрим детально основные особенности каждого из перечисленных режимов управления маловысотным полетом вертолета.

Режим «облет препятствий» реализуется следующим образом:

Управление полетом вертолета осуществляется изменением угла тангажа и шага несущего винта вертолета, что приводит к увеличению, либо уменьшению высоты полета над подстилающей поверхностью;

Составляющая скорости

в связанной системе координат равна

0. Движение вертолета осуществляется

без скольжения;

в связанной системе координат равна

0. Движение вертолета осуществляется

без скольжения;Значение угла рысканья остается неизменным.

Режим «обход препятствий» реализуется следующим образом:

Управление полетом вертолета осуществляется изменением угла крена и шага несущего винта вертолета;

Составляющая скорости

в горизонтной системе координат равна

0. Таким образом, вертолет осуществляет

полет без изменения высоты полета в

географической системе координат;

в горизонтной системе координат равна

0. Таким образом, вертолет осуществляет

полет без изменения высоты полета в

географической системе координат;Значение угла рысканья остается неизменным.

Режим «обход-облет препятствий» реализуется следующим образом:

Управление полетом вертолета осуществляется изменением угла тангажа и крена вертолета, а также изменением шага несущего винта.

Значение угла рысканья остается неизменным.

Режим автоматического выбора варианта управления маневром вертолета реализуется с использованием специального "решающего правила" с учетом располагаемого динамического ресурса по управлению. Решение о выполнении того или иного маневра («облет препятствий»/«обход препятствий») принимается из условия минимизации используемого ресурса.

С этой целью в каналах управления вертолета (по тангажу и рысканью) была использована передаточная функция «идеального пилота», коэффициенты которой подбирались таким образом, чтобы величина среднеквадратического отклонения высоты полета над рельефом принимала минимальное значение.

Рассмотрим подробнее упомянутую модель для вертикального канала (канала тангажа). Передаточная функция «идеального пилота» имеет вид [7.6]:

![]() , (7.

20)

, (7.

20)

где:

- угол продольного отклонения автомата перекоса (канал тангажа);

- текущее значение угла тангажа;

п- требуемое значение угла тангажа;

z- текущее значение угловой скорости вертолета вокруг оси Z связанной СК;

zп- требуемое значение угловой скорости вертолета вокруг оси Z связанной СК;

i, i- коэффициенты модели.

Режим «облет препятствия» характеризуется управлением продольным каналом (канал тангажа), дополненным по сравнению с (7.20) алгоритмом формирования управления несущего винта вертолета. Для стабилизации траекторного положения вертолета в горизонтальной плоскости (ось ОZ горизонтной системы координат) также осуществляется управление боковым каналом (каналом крена).

Каналу крена соответствует передаточная функция «идеального пилота», имеющая следующий вид:

![]() , (7.22)

, (7.22)

где:

- угол поперечного отклонения автомата перекоса;

δ– балансировочное значение угла поперечного отклонения автомата перекоса;

γ - текущее значение угла крена;

γп- требуемое значение угла крена;

х- текущее значение угловой скорости вертолета вокруг оси Х связанной СК;

хп- требуемое значение угловой скорости вертолета вокруг оси Х связанной СК;

iγ, iх- коэффициенты модели.

Каналу управления несущим винтом соответствует передаточная функция «идеального пилота», имеющая следующий вид:

![]() , (7.23)

, (7.23)

где:

о.ш.- общий шаг несущего винта;

о.ш.δ– балансировочное значение общего шага несущего винта;

![]() - текущее значение

высоты в географической системе

координат;

- текущее значение

высоты в географической системе

координат;

![]() - требуемое значение

высоты в географической системе

координат;

- требуемое значение

высоты в географической системе

координат;

![]() - текущее значение

скорости изменения высоты (компонента

- текущее значение

скорости изменения высоты (компонента

![]() в горизонтной системе координат);

в горизонтной системе координат);

![]() - требуемое значение

скорости изменения высоты;

- требуемое значение

скорости изменения высоты;

![]() -

коэффициенты модели.

-

коэффициенты модели.

При МВП в режиме следования рельефу местности задача управления величиной угла продольного отклонения автомата перекоса заключается в том, чтобы свести к минимуму ошибку рассогласования между текущим значением угла тангажа вертолета и некоторым его требуемым значением. Для определения последнего был использован один из подходов, характерных при разработке алгоритмов работы автоматических устройств управления облетом препятствий, когда сигнал на облет препятствия поступает в соответствующий канал автоматической системы на некотором фиксированном расстоянии до последнего [7.6], которое назовем радиусом локации RL. Варьирование величины RLменяет значение нормальной перегрузки Nyи характеристики траектории полета. Большие значения RLдают более пологую траекторию и приводят к уменьшению Nyи увеличению полета над рельефом. Вместе с тем, при уменьшении RL, одновременно с увеличением перегрузки и уменьшением высоты облета, возможна ситуация, когда принципиально невозможно совершить облет из-за недостатка располагаемой перегрузки.

Н

Рис.

7.9

Рис.

7.9

В осях топографической системы координат этот угол определяется следующей системой уравнений:

(7.24)

(7.24)

где

Xр, Yр- координаты точки М рельефа;

X, Y - координаты вертолета;

F(X) - функция, описывающая границу продольного разреза рельефа.

В рамках данного раздела мы предполагаем, что на борту имеется цифровая карта местности, где реализуется МВП, а в состав ПНК входит бортовая РЛС, работающая в миллиметровом диапазоне, способная воспроизводить режим картографирования.

Угол п1определяется путем решения системы (7.24) численно с применением метода Мюллера [7. ]. Задание требуемой высоты полета над рельефом Hпотр. определяет дополнительно угол:

![]() (7.25)

(7.25)

и тогда суммарный требуемый угол траектории попределится как сумма угловп1ип2.

В качестве требуемого угла тангажа выбираем угол:

![]() ,

,

где K - масштабный коэффициент.

Аналогичный подход был использован при маневре обхода препятствия в горизонтальной плоскости: т.е. передаточная функция «идеального пилота» удовлетворяет следующему соотношению:

![]() , (7.26)

, (7.26)

где:

- угол поперечного отклонения автомата перекоса (канал направления);

- текущее значение угла направления (рысканья);

п- требуемое значение угла направления (рысканья);

y- текущее значение угловой скорости вертолета вокруг оси Y связанной СК;

yп- требуемое значение угловой скорости вертолета вокруг оси Y связанной СК;

i, i- коэффициенты модели.

Требуемое значение

угла крена в режиме «облета препятствий»

определяется, исходя из условия, что

боковое движение вертолета необходимо

свести к нулю (скорость

![]() в связанной системе координат равна

нулю).

в связанной системе координат равна

нулю).

Тогда требуемое значение угла крена определится следующим образом:

![]() , (7.27)

, (7.27)

где:

γп– требуемое значение угла крена;

γδ– балансировочное значение угла крена;

Z – координата положения вертолета Z в топографической системе координат;

Zп– требуемая координата положения вертолета Z в топографической системе координат;

Vz– скорость вертолета Vzв горизонтной системе координат;

Vzп– требуемая скорость вертолета Vzв горизонтной системе координат;

iz, iVz- коэффициенты модели.

Требуемое значение угловой скорости вращения вертолета вокруг оси Х в связанной системе координат определяется по формуле:

![]() , (7.28)

, (7.28)

где tp– расчетное время полета вертолета до точки М.

Управление несущим винтом осуществляется с использованием соотношения (7.23).

В

Рис.

7.10

Рис.

7.10

Определение требуемого значения крена осуществляется аналогично каналу тангажа в режиме «облета препятствий» (см. выше), с той лишь разницей, что получившийся угол отклонения траектории умножается на масштабный коэффициент:

![]() , (7.29)

, (7.29)

где:

γп– требуемое значение угла крена;

γδ– балансировочное значение угла крена;

ψ – угол отклонения

траектории (![]() );

);

i - масштабный коэффициент модели.

Требуемое значение угловой скорости вращения вертолета вокруг оси Х в связанной системе координат определяется по формуле:

![]() , (7.30)

, (7.30)

где tp– расчетное время полета вертолета до точки М.

Для формирования маневра обхода препятствия используются следующие предположения:

В качестве невозмущенной (опорной) траектории рассматривается балансировочная траектория с нулевым значением угла направления (рысканья);

На текущей высоте полета строится срез рельефа, и также как и в продольном канале, определяются требуемые значения угла направления для левой и правой полуплоскостей;

Маневр выполняется в сторону наименьшего значения угла направления;

После завершения маневра продолжается полет по опорной траектории.

Управление каналом несущего винта осуществляется с использованием соотношения (7.23) с учетом условия стабилизации вертикального перемещения вертолета (скорость Vyв горизонтной системе координат должна быть равна нулю).

Комбинированный режим «обход-облет препятствий» характеризуется управлением каналами тангажа, крена и шагом несущего винта вертолета. Управление каналом тангажа и шагом несущего винта осуществляется аналогично режиму «облет препятствий». Закон управления каналом крена аналогичен случаю управления вертолетом в режиме «обхода препятствий». Стабилизация траекторного положения в горизонтальной и вертикальной плоскости отсутствует.

Для всех трех режимов управления полетом вертолета закон управления шагом рулевого винта (канал направления) имеет вид:

![]() , (7.31)

, (7.31)

где:

![]() - шаг рулевого

винта вертолета;

- шаг рулевого

винта вертолета;

![]() - балансировочное

значение шага рулевого винта вертолета;

- балансировочное

значение шага рулевого винта вертолета;

- текущее значение угла направления (рысканья);

п- требуемое значение угла направления (рысканья);

y- текущее значение угловой скорости вертолета вокруг оси Y связанной СК;

yп- требуемое значение угловой скорости вертолета вокруг оси Y связанной СК;

i, i- коэффициенты модели.

Требуемое значение угла направления постоянно и зависит от начальных параметров полета вертолета.

Как уже указывалось выше, формирование закона автоматического управления осуществляется на основе имеющейся навигационной информации (положения, скорости и углов ориентации вертолета, а также сцены подстилающей поверхности) с учетом требований по располагаемому динамическому ресурсу путем расчета и минимизации требуемых ресурсов управления на совершение маневра облета и обхода и осуществляется в соответствии со следующей процедурой:

При обнаружении с помощью бортовой РЛС препятствия (т.е. перед началом маневра) вычисляется отдельно для предполагаемых маневров «облет» и «обход» расчетное время достижения заданной точки M (формирование засечки для системы стабилизации).

Принимается решение о маневре на основе минимизации критерия на быстродействие, т.е. выбирается маневр, соответствующий минимальному расчетному времени выполнения.

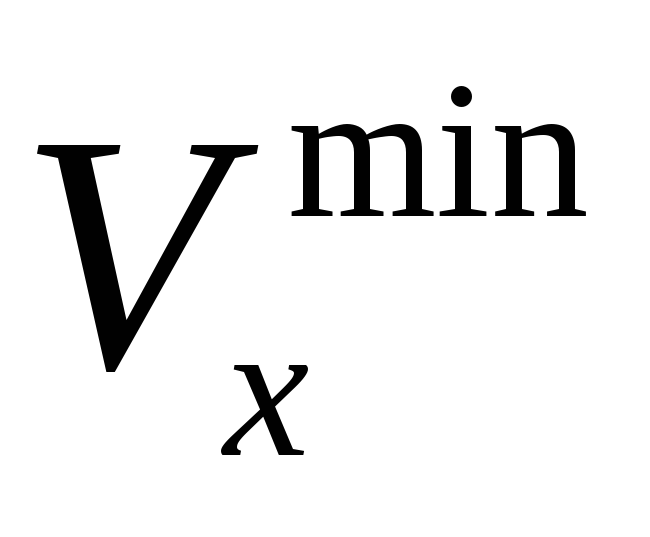

При выполнении маневра «облет» необходимо учитывать невозможность его дальнейшего выполнения в силу ограничений на располагаемые перегрузки и возможности несущего винта. Данный факт формализуется в виде ограничения на минимально допустимую продольную скорость движения

.

Таким образом, при нарушении данного

ограничения вертолет переводится в

режим «обхода» препятствия, требуемые

характеристики которого определяются

на основе ранее сохраненной засечки

системы стабилизации.

.

Таким образом, при нарушении данного

ограничения вертолет переводится в

режим «обхода» препятствия, требуемые

характеристики которого определяются

на основе ранее сохраненной засечки

системы стабилизации.Вследствие ограниченной видимости бортовой РЛС подстилающей поверхности, т.е. возможности появления новых препятствий в процессе выполнения маневра пункты 1-3 выполняются на каждом шаге работы системы автоматического управления. Иными словами, траектория вертолета в режиме МВП представляет собой последовательность маневров «облет/обход», обеспечивая следование рельефу местности на заданной высоте за минимальное время.