- •Министерство образования и науки

- •Предисловие

- •Изучение характера сдвижения земной поверхности и массива горных пород при очистной выемке

- •Теоретические положения

- •Порядок выполнения работы

- •1. Определение высоты зоны обрушения

- •2. Определение параметров зоны полных сдвижений

- •3. Определение параметров мульды сдвижения

- •4. Определение параметров зоны разгрузки

- •5. Определение параметров зоны опорного давления

- •6. Расчет расстояния до точки максимума опорного давления

- •7.Расчет максимальных напряжений в зоне опорного давления

- •3. Определение параметров мульды сдвижения

- •4. Определение параметров зоны разгрузки

- •5. Определение параметров зоны опорного давления

- •6. Расчет расстояния до точки максимума опорного давления

- •7.Расчет максимальных напряжений в зоне опорного давления

- •8. Определение коэффициента концентрации напряжений

- •9. Построение схемы главного сечения мульды сдвижения вкрест простирания и расположения зон обрушения, полных сдвижений, разгрузки и опорного давления

- •Вопросы для самоконтроля

- •Ргр № 2. Оценка удароопасности угольных пластов и определение зон влияния разрывных и пликативных нарушений на формирование очагов горных ударов

- •Теоретические положения

- •Выполнение работы

- •Определение коэффициента удароопасности угольного пласта

- •2. Определение ширины зоны тектонического влияния разрывного нарушения

- •3.Определение ширины зоны тектонического влияния синклинальной и антиклинальной складок

- •4.Определение размеров зоны повышенных напряжений разрывного нарушения

- •5.Определение размеров зоны повышенных напряжений синклинальной и антиклинальной складок

- •Определение заданных условий для варианта № 25.

- •Расчет коэффициента удароопасности угольного пласта

- •Определение ширины зоны тектонического влияния синклинальной и антиклинальной складок

- •Определение размеров зоны повышенных напряжений разрывного нарушения

- •5. Определение размеров зоны повышенных напряжений синклинальной и антиклинальной складок

- •6. Изображение схемы расположения зон тектонического влияния и зон повышенных напряжений для разрыва и складок.

- •Варианты заданий

- •Вопросы для самоконтроля

- •Построение границ защищенных зон и повышенного горного давления

- •Теоретические положения

- •Методика построения границ защищенных зон (по вними)

- •Пример выполнения работы

- •1. Определение минимально допустимой мощности междупластья

- •2. Определение эффективной мощности mэф

- •6. Определение размеров области восстановления опасных нагрузок (зона 5)

- •7. Определение величин допустимых опережений

- •Пример выполнения работы

- •1. Определение минимально допустимой

- •Вопросы для самоконтроля

- •Варианты заданий

- •Ргр № 4 прогноз критической глубины выбросоопасности угольных пластов на стадии геологической разведки в условиях кузбасса

- •Теоретические положения

- •Методика определения критической глубины выбросоопасности угольных пластов

- •Пример выполнения работы

- •Пример определения градиента нарастания метаноносности угольных пластов с увеличением глубины на первые 100 м от поверхности метановой зоны

- •Определение критической глубины выбросоопасности угольных пластов Пример определения критической глубины выбросоопасности угольных пластов на стадии геологической разведки

- •Вопросы для самоконтроля

- •Варианты заданий

- •Ргр № 5 расчет устойчивости борта карьера

- •Теоретические положения

- •Выполнение работы

- •2. Расчет параметров откоса и порядок построения основной поверхности скольжения

- •Пример выполнения работы

- •2. Расчет параметров откоса и порядок построения основной поверхности скольжения

- •3. Проверочный расчет

- •Список рекомендуемой литературы

2. Определение ширины зоны тектонического влияния разрывного нарушения

Деформация геологических тел под действием тектонических процессов выражается в образовании складок, разрывов и густой сети трещин. Между этими видами деформации существует тесная связь и проявляются взаимные переходы.

Размах крыльев складки в поперечном сечении характеризуется внутренним углом складки (двугранный угол между крыльями). Этот угол показывает интенсивность деформирования горных пород в процессе складкообразования.

Тектонические нарушения в залегании горных пород с образованием трещин, по которым происходит разрыв сплошности горных пород и перемещение образовавшихся блоков (крыльев) относительно друг друга, называют разрывными нарушениями или дизъюнктивными дислокациями.

Основным элементом дизъюнктивной дислокации является трещина смещения или сместитель. Часть горных пород, прилегающая к системе со стороны лежачего бока, называется лежачим крылом, а со стороны висячего бока – висячим крылом разрыва.

Исследованиями Сибирского филиала ВНИМИ установлено, что у разрывных нарушений и в замках складок существуют участки пород и угля, в пределах которых последние деформируются преимущественно пластически и не могут представлять очаги накопления потенциальной энергии.

Участок пласта у разрывных нарушений или в замке складки, в котором породы и уголь имеют пониженную прочность и деформируются преимущественно пластически, называется зоной тектонического влияния разрыва или складки.

Отношение прочности угля и пород вне зоны тектонического влияния (f) к прочности угля и пород в пределах зоны (fз.тв) называется коэффициентом тектонического влияния разрыва или складки – λ, т.е.

![]() (2.4)

(2.4)

Для угля λ =2,2; песчаника и алевролита λ = 2,8; аргиллита - λ = 2,7.

Между шириной зоны тектоническою влияния разрыва и его вертикальной амплитудой h установлена зависимость вида

у = 1,5h+ 3,0, м. (2.5)

Зависимость между шириной зоны тектонического влияния в висячем крыле разрыва и его вертикальной амплитудой имеет вид

ув = h + 2,0, м. (2.6)

Ширина зоны тектонического влияния в лежачем крыле разрыва находится из выражения

ул = у- ув, м. (2.7)

3.Определение ширины зоны тектонического влияния синклинальной и антиклинальной складок

В замках синклинальных складок зависимость ширины зоны тектонического влияния от внутреннего угла имеет вид

ус.с = - 60υ+150, м. (2.8)

а в замках антиклинальных складок эта зависимость выражается в виде

уа.с= - 40υ + 100, м. (2.9)

где υ внутренний угол складки в радианах.

4.Определение размеров зоны повышенных напряжений разрывного нарушения

У нарушений типа разрывов и складок как во вмещающих породах, так и в угольных пластах в зонах тектонического влияния уголь и порода имеют в 2,2 – 2,8 раза прочность ниже, чем вне их. На этих участках уголь и порода обладают пластическими свойствами. К границе перехода от слабого пластического угля (k = 20% – 30%) к упругому (k > 70%) и прочному приурочивается область повышенных тектонических напряжений. Величина вертикальной составляющей напряжений в этой области равна (2 – 3) Н. Поверхность сместителя разрыва также способствует повышению концентрации напряжений впереди забоев горных выработок при подходе их к нарушению (рис. 2.1 - 2.2).

Рис. 2.1. Схемы подхода очистных работ к разрыву:

1 и 2 – зоны слабого угля соответственно в лежачем и висячем крыльях разрыва

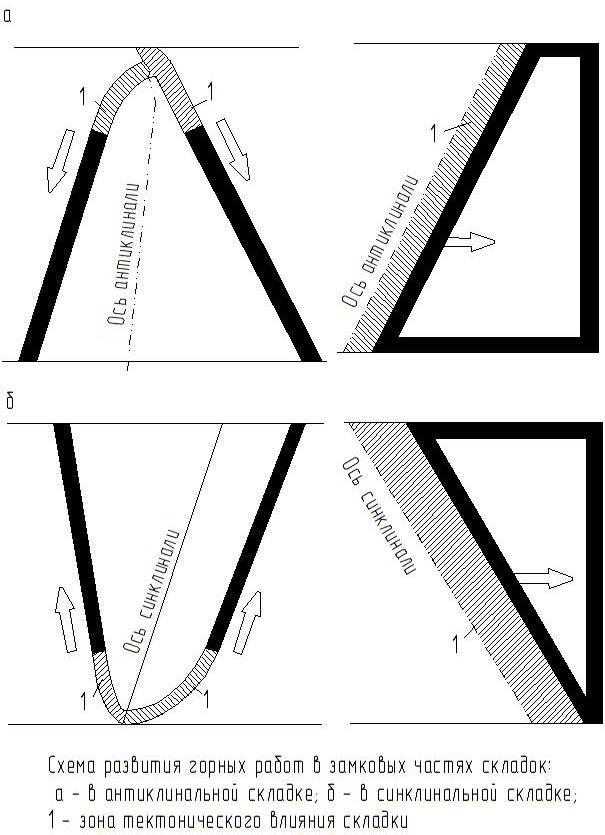

Рис. 2.2. Схема развития горных работ в замковых частях складок:

а -в антиклинальной складке; б – в синклинальной складке; 1 – зона тектонического влияния складки

Таким образом, при приближении горных выработок к разрыву или оси замка складки в области между выработкой и нарушением величина напряжений значительно возрастает. По мере приближения горной выработки к нарушению происходит на некотором участке концентрация напряжений. При этом горная выработка сохраняет устойчивость до тех пор, пока прочность призабойной части массива, являющейся как бы «целиком» между выработанным пространством и ослабленной зоной внутри массива, может противостоять нагрузке со стороны вмещающих пород. В процессе дальнейшей отработки этот «целик» постепенно уменьшается, относительная нагрузка на него возрастает и, наконец, наступает момент, когда удельная нагрузка превышает предел прочности угля (породы) при одноосном сжатии. Тогда происходит бурное разрушение этого «целика» в форме горного удара[2].

Исходя из вышеизложенного, наиболее вероятное место возникновения очага горного удара при подходе горных выработок к тектоническим нарушениям типа разрывов и замков складок устанавливается в зависимости от ширины участка, на котором происходит наложение зоны опорного давления с зоной тектонических напряжений.

При ведении горных работ в висячем крыле разрыва место возникновения очага горного удара определяется на участке, ширина которого равна

Вв=0,4(lв+ув), м (2.10)

где lв – протяженность зоны влияния опорного давления по восстанию; ув – ширина зоны тектонического влияния разрыва в висячем крыле.

Соответственно при ведении горных работ в лежачем крыле разрыва ширина участка, на котором возможно возникновение горного удара, определяется из выражения

Вл=0,4(lп+ул), м (2.11)

где ул – ширина зоны тектонического влияния разрыва в лежачем крыле, м; lп – протяженность зоны влияния опорного давления по падению.