mikropreparaty

.docx

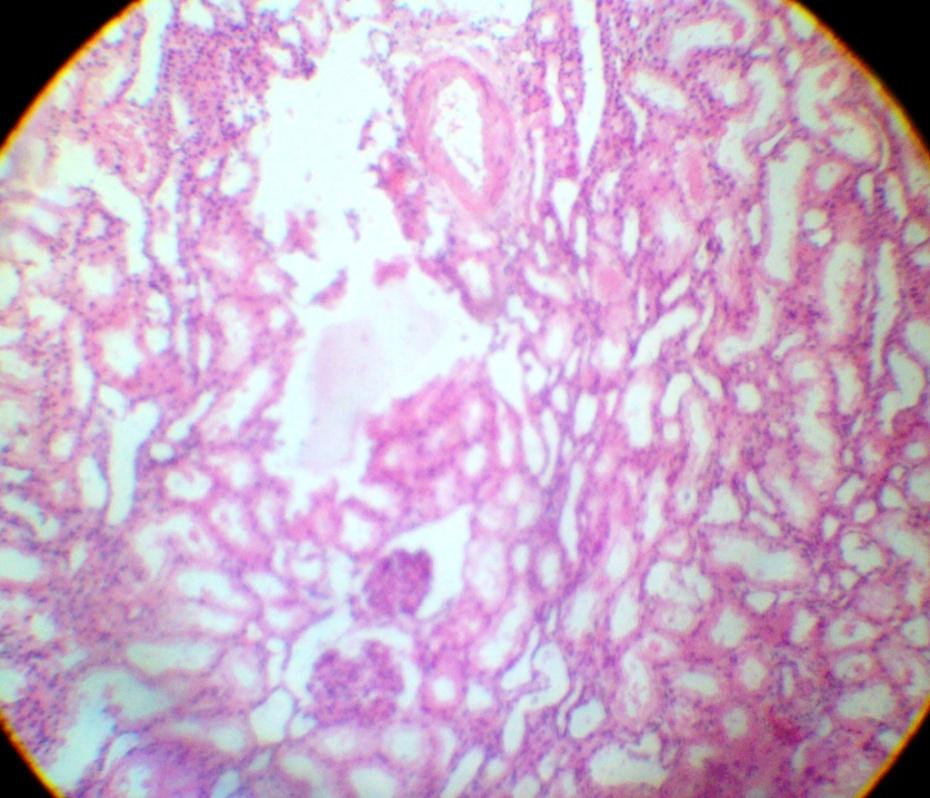

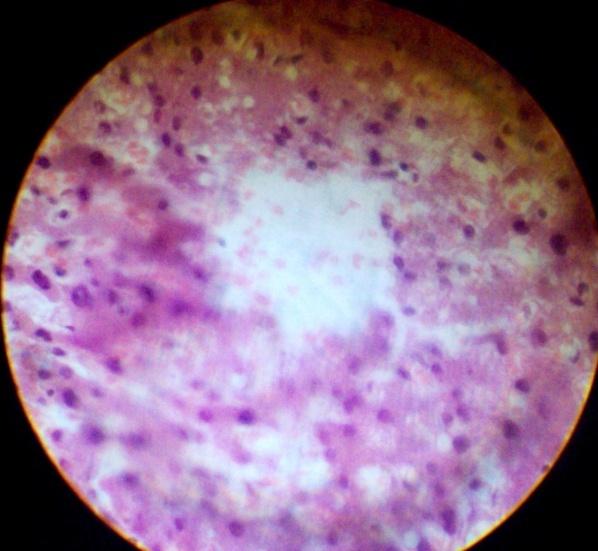

1. Гидропическая дистрофия эпителия извитых канальцев почки. Просвет канальца резко сужен, ядра эпителиальных клеток смещены на периферию, сморщиваются, возможна их вакуолизация. В цитоплазме эпит. клеток наблюдается большое количество вакуолей, заполненных цитоплазматической жидкостью. Из-за вакуолизации цитоплазмы эпит. клетки значительно увеличены в размерах.

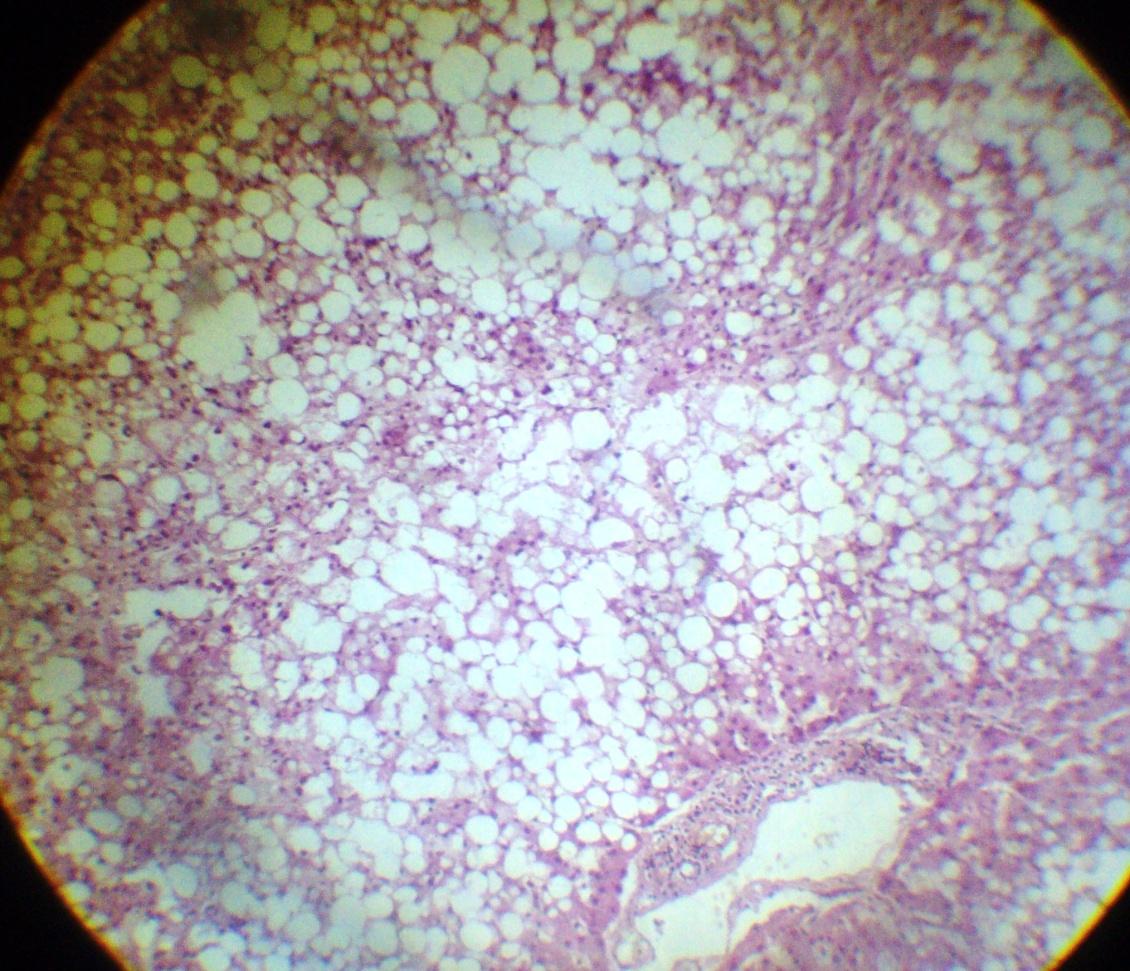

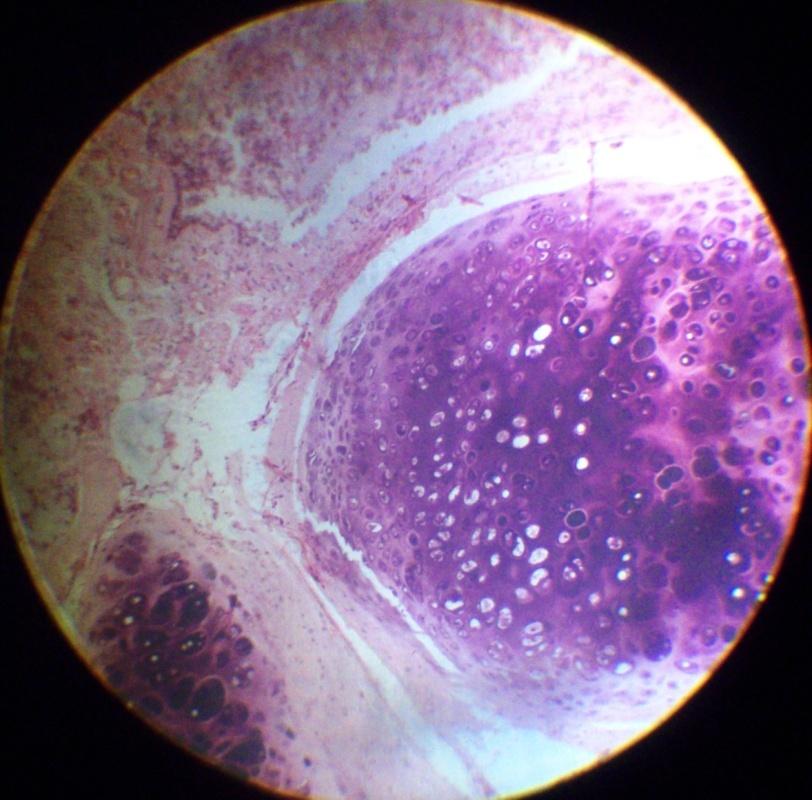

2. Жировая дистрофия гепатоцитов. В гепатоцитах наблюдается многочисленное содержание крупных капель жира, которые сливаются в одну жировую вакуоль, заполняющую практически всю цитоплазму. Эта «вакуоль» отодвигает ядро на периферию. Гепатоциты напоминают жировые клетки и располагаются на периферии печеночной дольки. Жировые капли оптически пусты из-за предварительной фиксации препарата в спирте.

3. Гиалиноз белого тела и сосудов яичника. При гиалинозе сосудов гиалин расположен в субэндотелиальном слое, мышечная оболочка истончена. Стенка сосудов резко утолщена, а просвет сильно сужен. В поле зрения Обнаруживаются гиалинизированные белые тела – обширные гомогенные образования бледно-розового цвета.

4.

Ожирение сердца.

При

ожирении сердца жировая ткань достигает

в эпикарде значительной толщины и

проникает вглубь миокарда.

Миокард

утрачивает обычное строение: мышечные

волокна разъединяются тяжами жировых

клеток. В отдельных мышечных пучках

можно обнаружить явления атрофии.

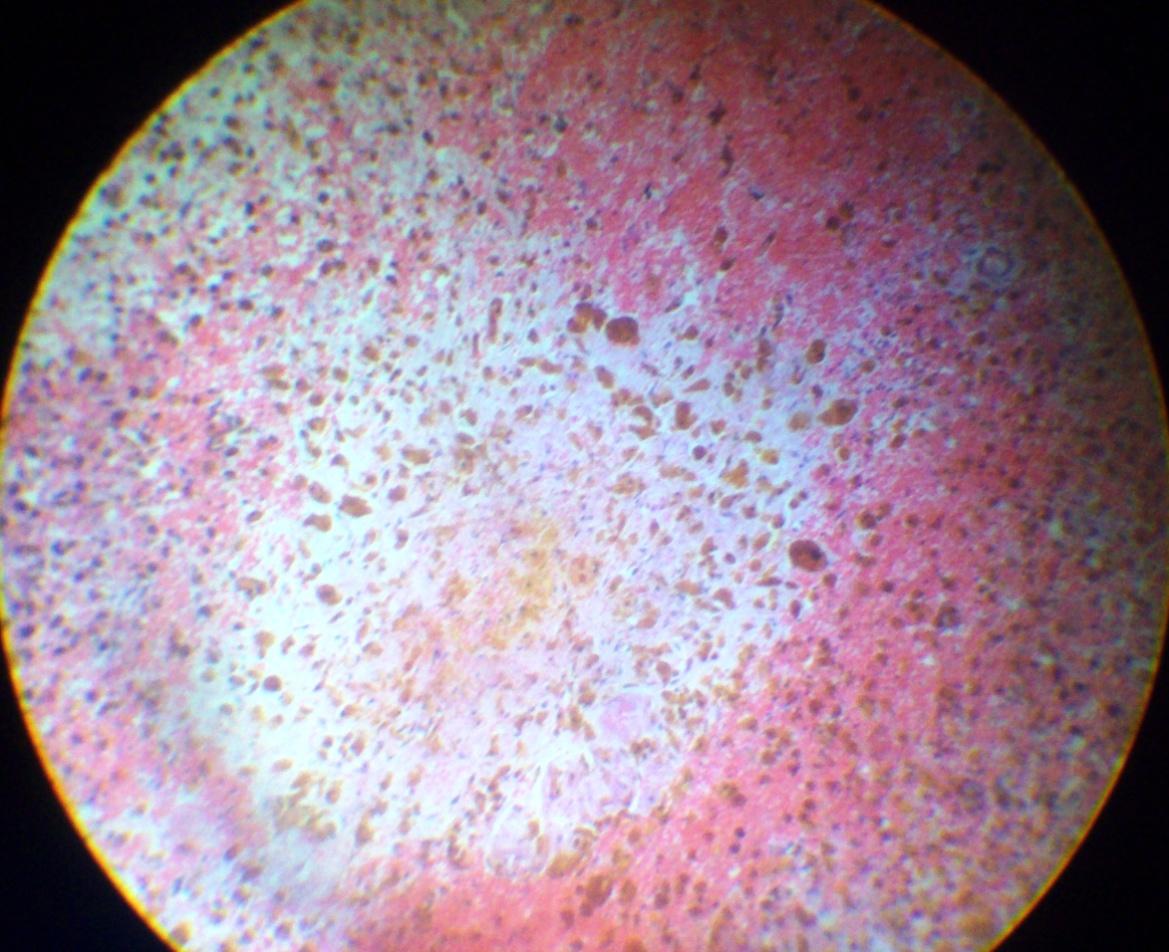

5. Гемосидероз стенки кисты мозга. В стенке кисты наблюдается скопление крупных клеток (гемосидерофагов), в цитоплазме которых обнаруживается большое количество бурого пигмента – гемосидерина. В центе кисты, вдалеке от неповрежденных клеток обнаруживает пигмент гематоидин (желтого цвета).

6.

Гемосидероз стенки кисты мозга (реакция

Перлса)

– самый бледный препарат.

Гемосидерин

окрашивается в сине-голубой цвет

(образование берлинской лазури).

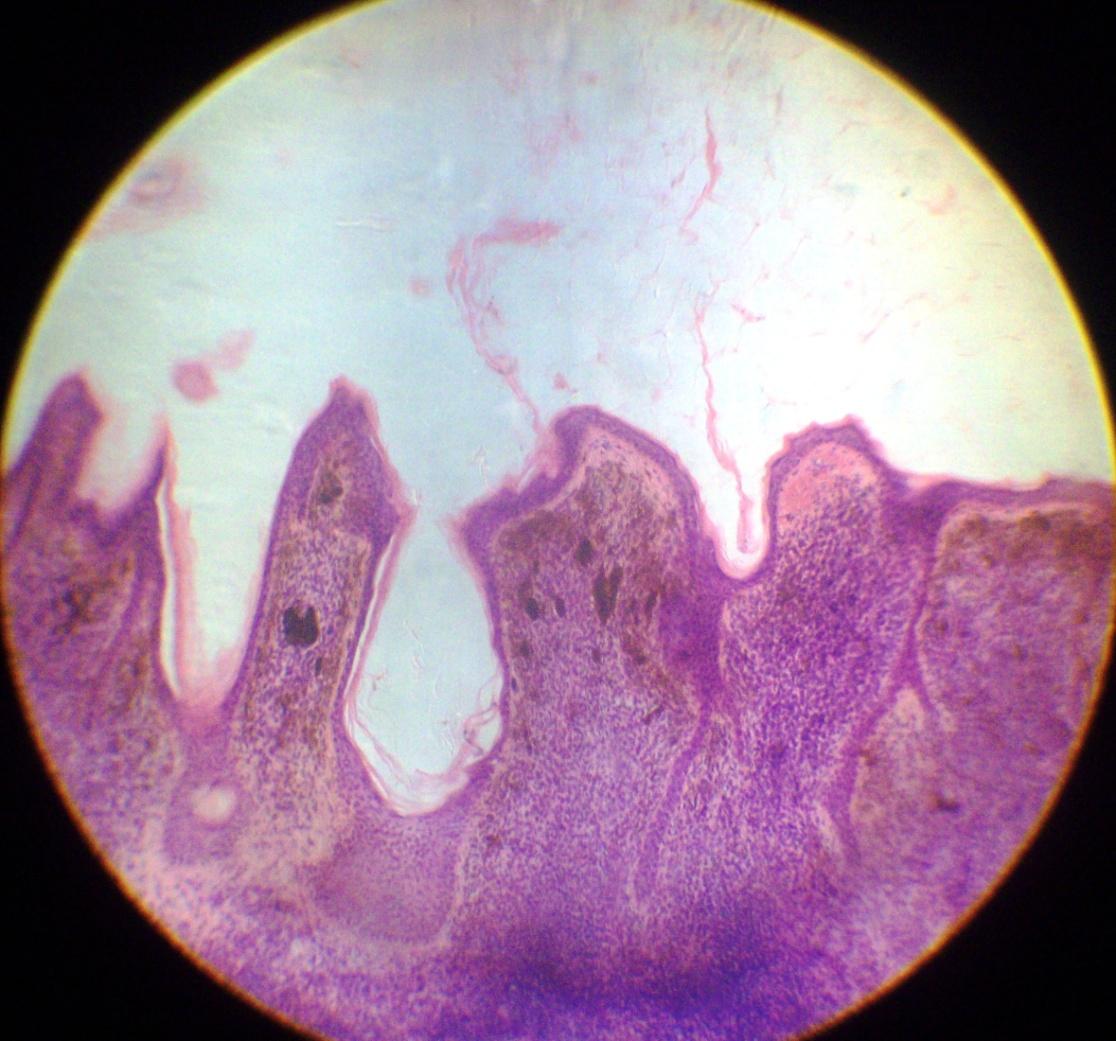

7. Пигментный невус. В дерме наблюдается скопление меланоцитов, содержащих черно-коричневый пигмент – меланин.

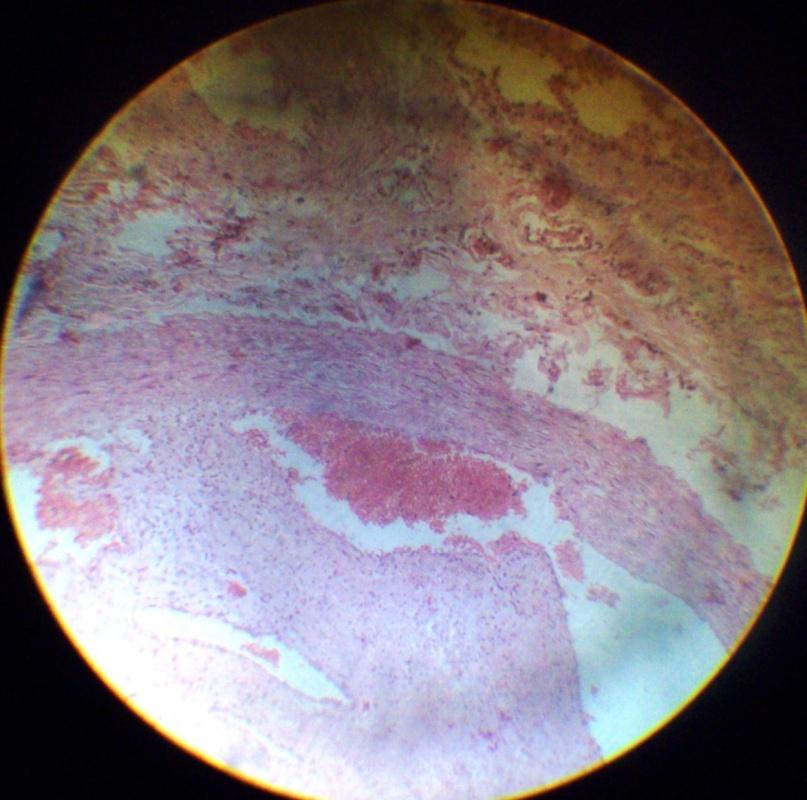

8.

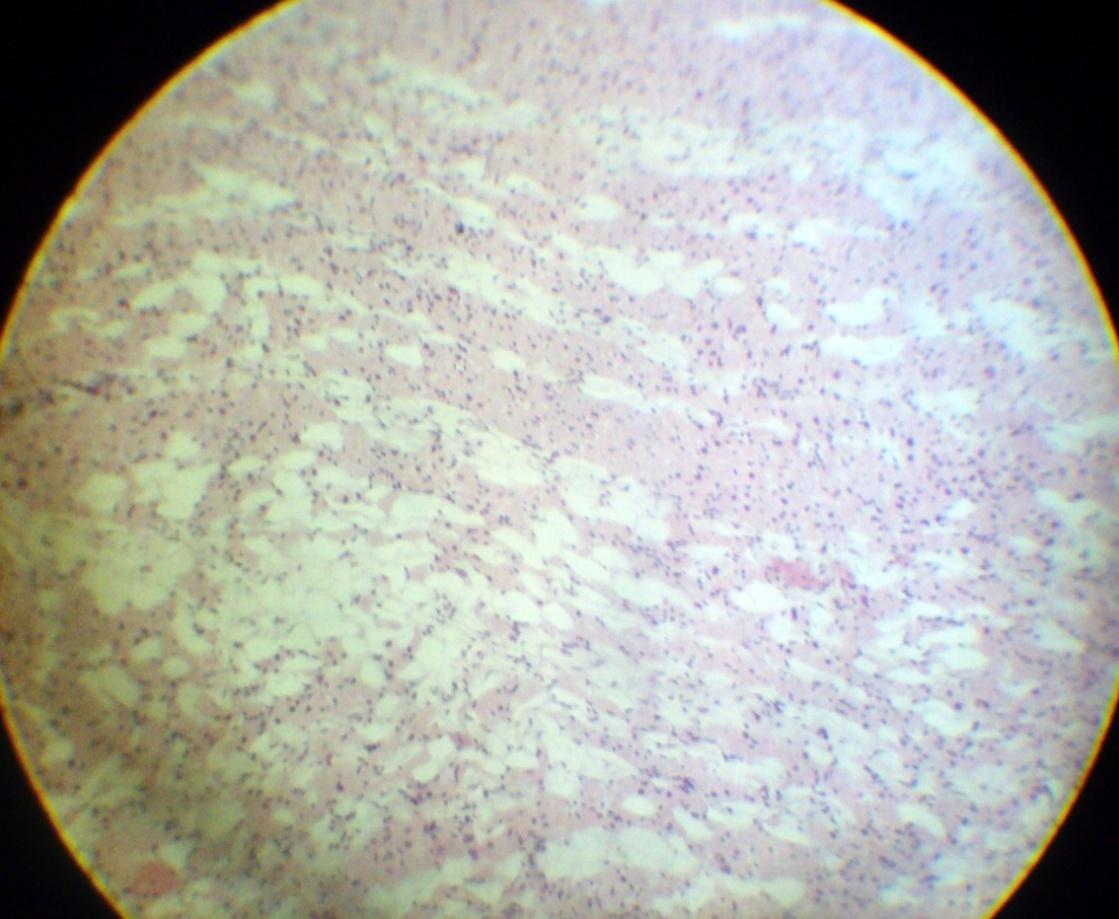

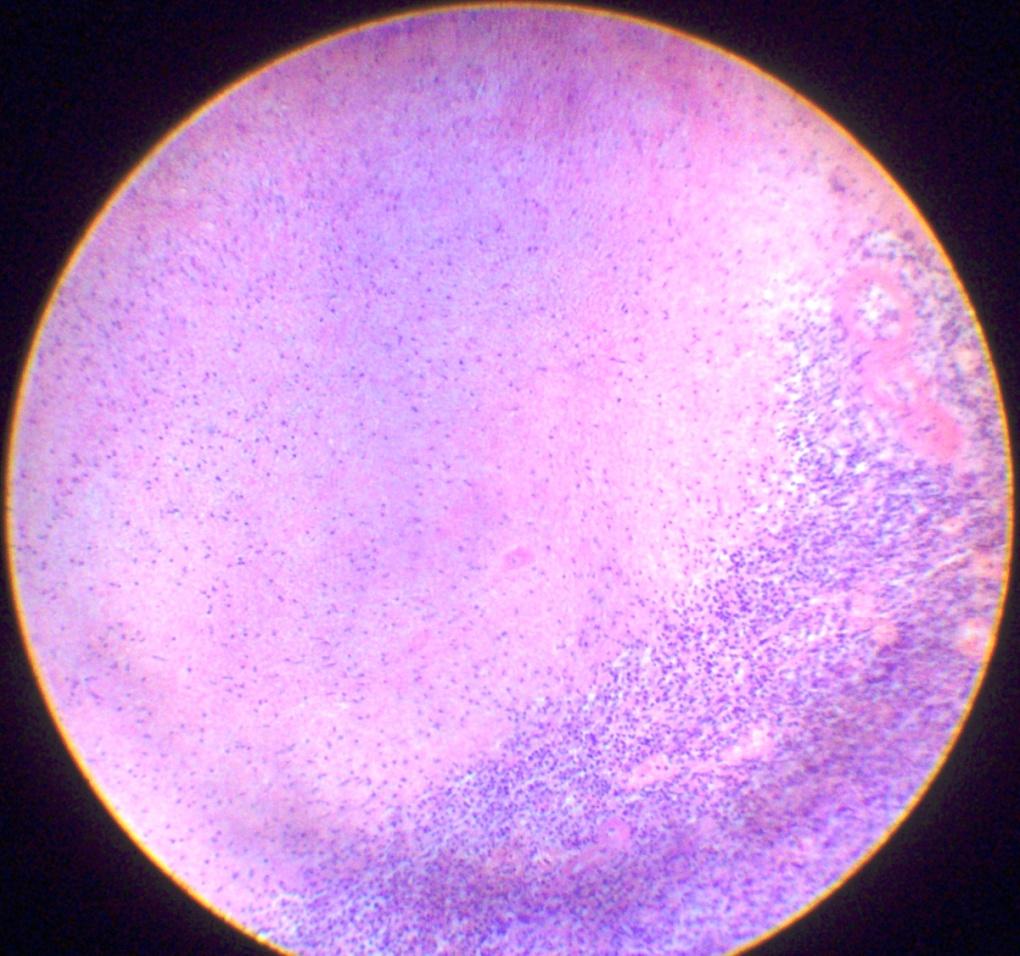

Ишемический инфаркт селезёнки.

В

поле зрения клиновидный участок ткани

селезенки, в котором видны тени

некротизированных клеток с лизированными

ядрами. По периферии инфаркта наблюдается

выраженное полнокровие сосудов –

демаркационная зона.

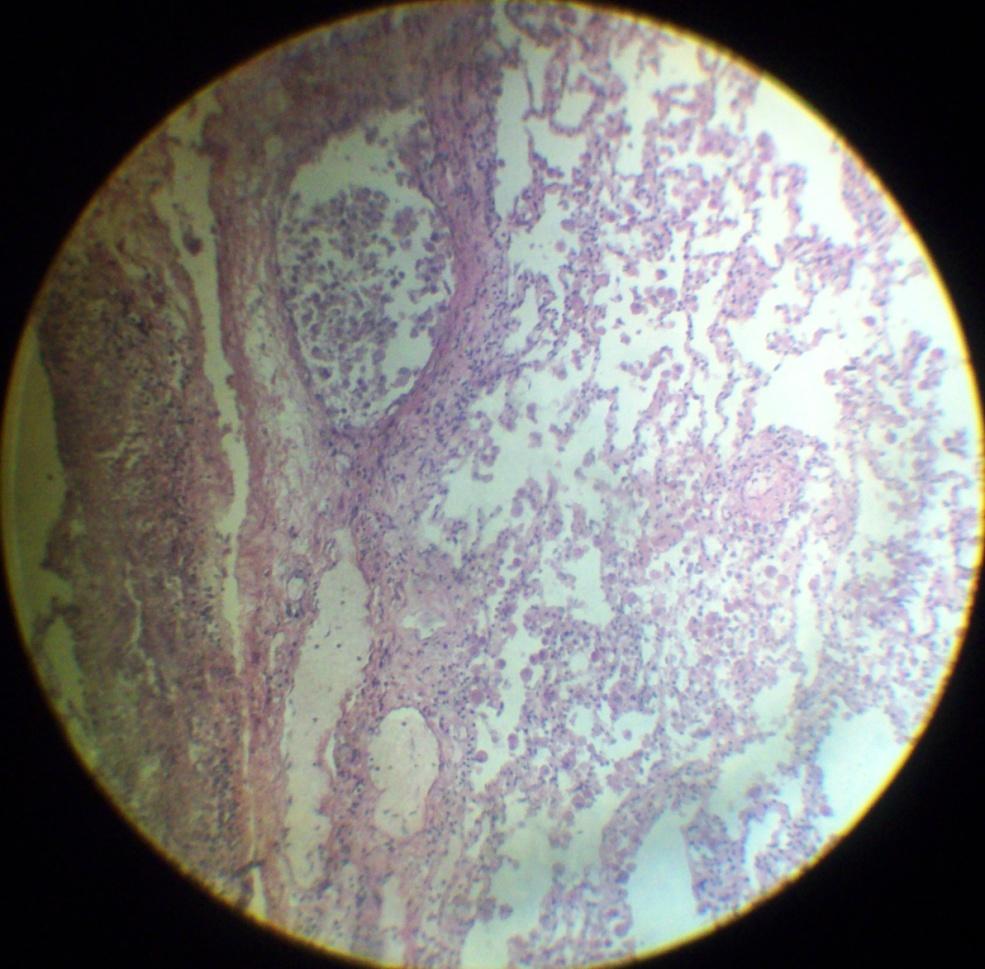

9.

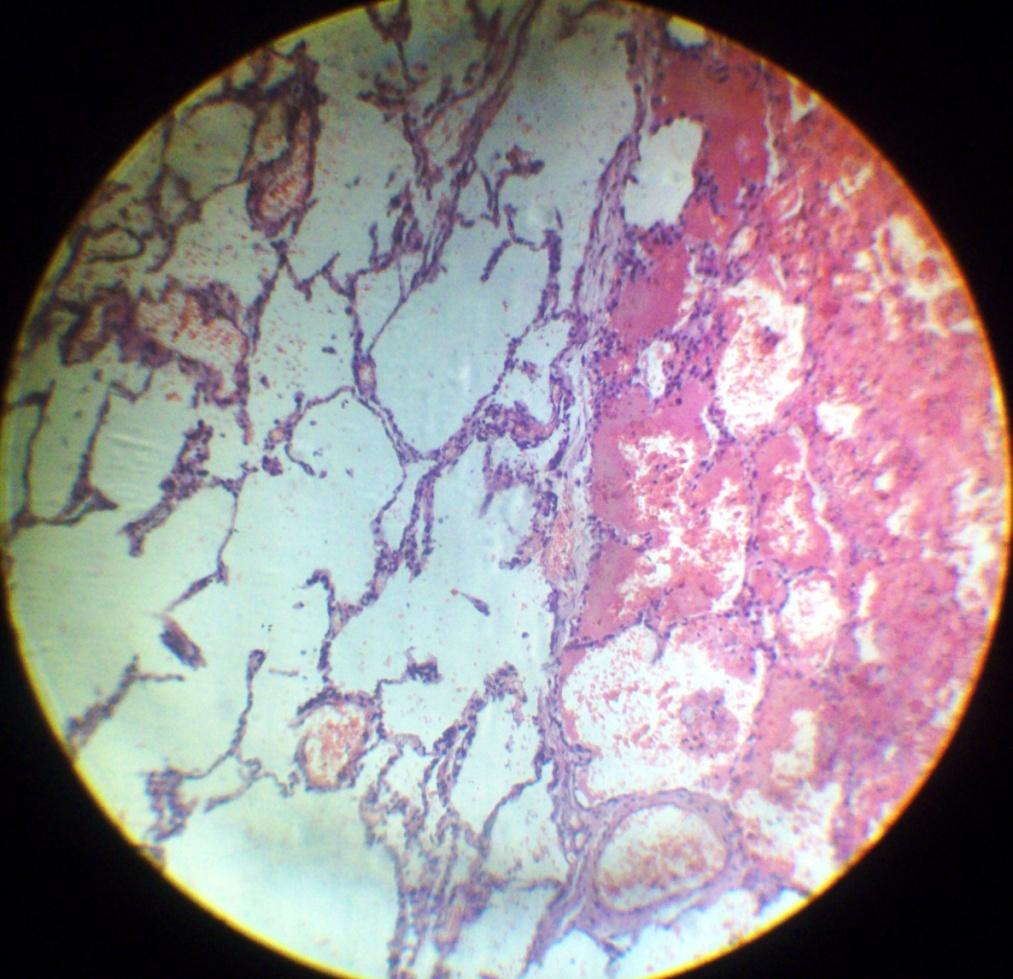

Геморрагический инфаркт легкого.

Зона

инфаркта выглядит в виде бледно окрашенных

межальвеолярных перегородок и наблюдается

множество бледных эритроцитов в просветах

альвеол. После распада эритроцитов

возможно выявление гемосидерофагов,

окружающих участок некроза.

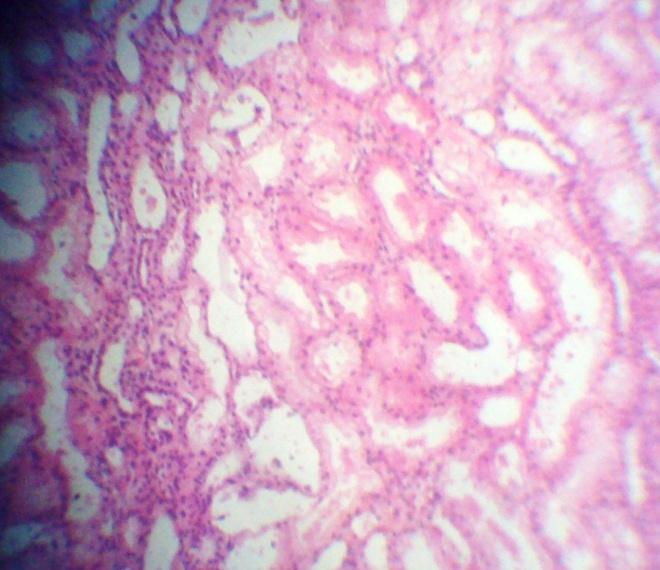

10. Мускатная печень. Центральная вена полнокровна, в центре дольки (центролобулярно) – кровоизлияние и некроз гепатоцитов. Печеночные балки изменены. На периферии дольки – жировая дистрофия гепатоцитов. При продолжительном венозном застое – фиброз печени, а затем цирроз.

11. Бурая индурация легких. В просвете альвеол и в утолщенных межальвеолярных перегородках (из-за разрастания соединительной ткани) наблюдается скопление «клеток сердечных пороков», содержащих гемосидерин, который образуется из разрушенных эритроцитов, вышедших из просвета сосуда из-за повышенной проницаемости последнего.

12.

Очаговое кровоизлияние в мозг.

Вокруг переполненного кровью сосуда

расположено скопление эритроцитов –

диапедезное кровоизлияние в вещество

мозга. Ткань по соседству с геморрагическим

очагом изменена: отёк, воспаление,

дегенеративные изменения в нервных

элементах.

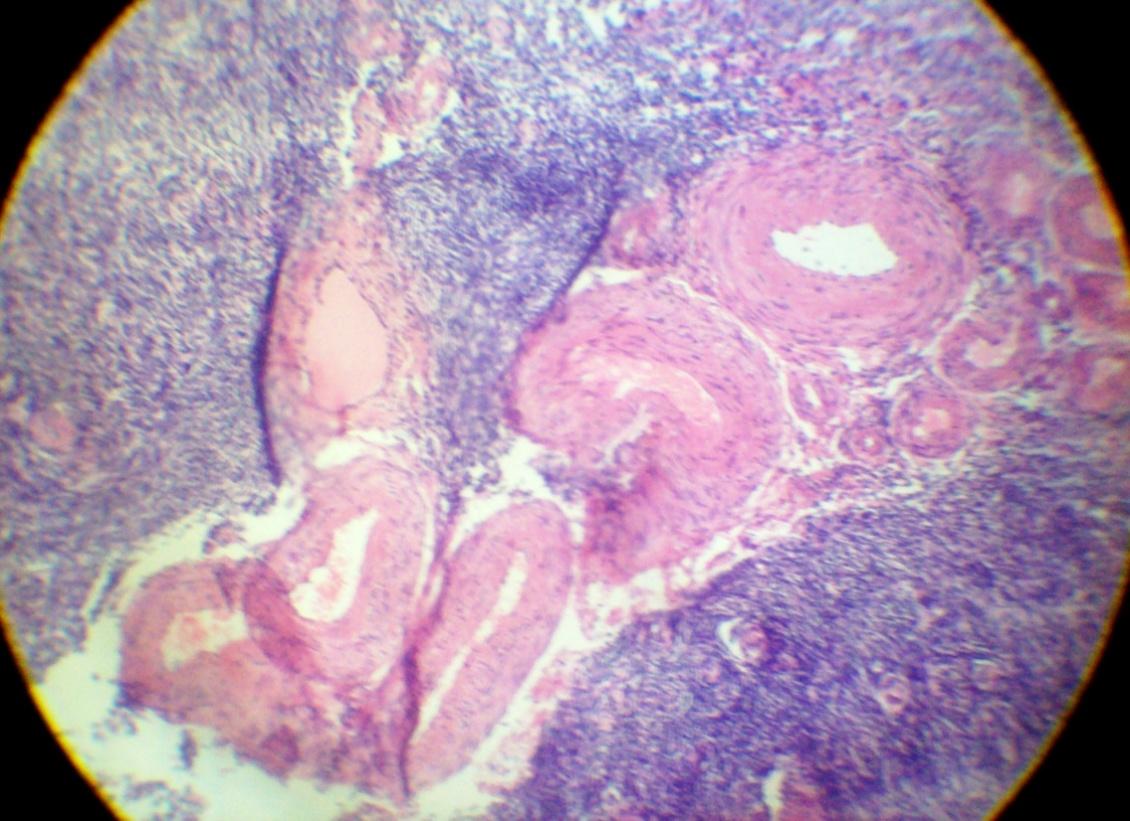

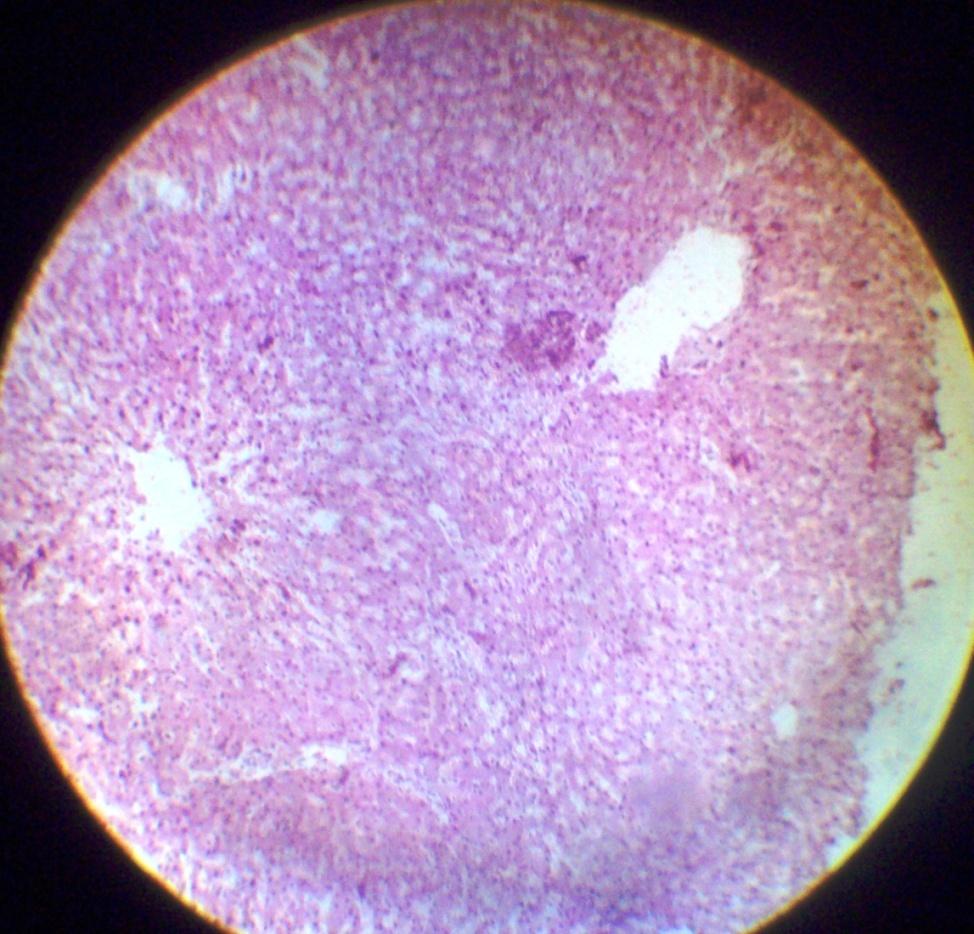

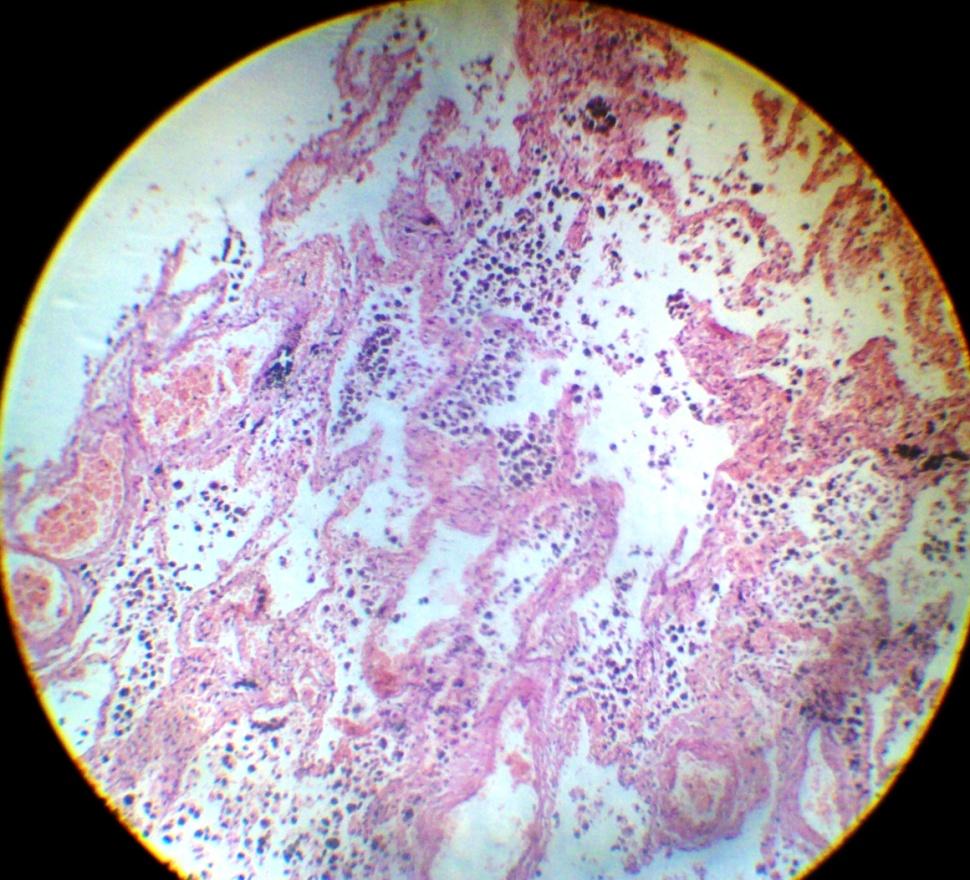

13. Красный тромб с началом организации (2 картинка), на 1 – канализация тромба. В просвете вены – пристеночный красный тромб, образованный эритроцитами, тромбоцитами и фибрином. Со стороны эндотелия сосуда наблюдается прорастание соединительнотканных пучков в толщу тромба в области головки. В дальнейшем весь тромб замещается соединительной тканью, в которой появляются щели и каналы – канализация тромба. Затем эти каналы выстилаются эндотелием и превращаются в «сосуды» - васкуляризация тромба.

14.

Эмболия опухолевыми клетками сосудов

лёгкого.

В

поле зрения видна вена, просвет которой

заполнен клетками атипичной формы, с

большим гиперхромным ядром. Опухолевые

клетки наблюдаются так же и в межальвеолярных

перегородках.

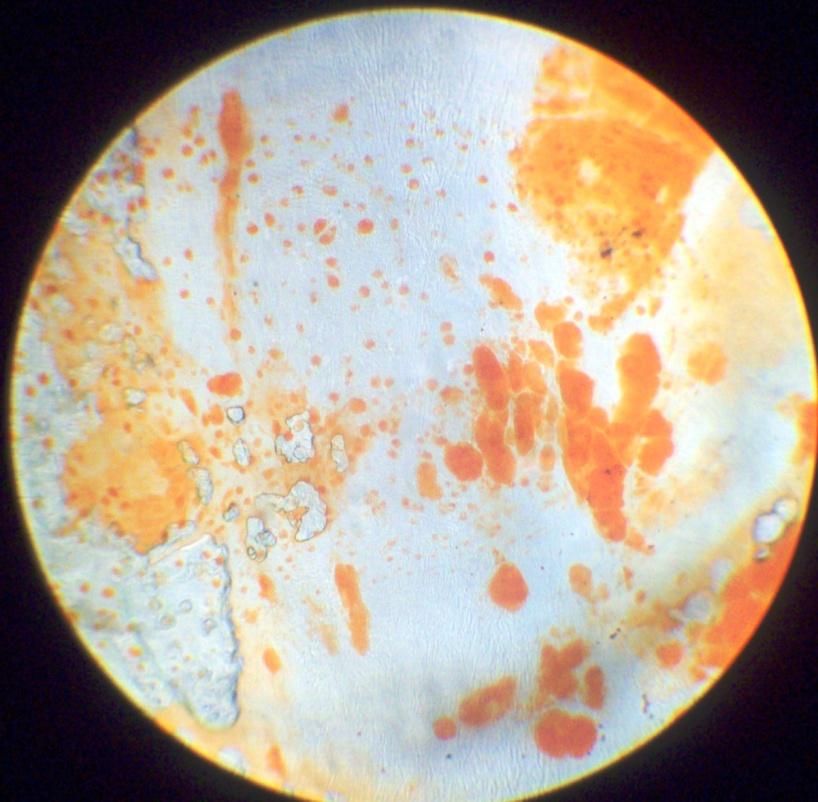

15. Жировая эмболия лёгких. Просветы сосудов заполнены каплями жира, окрашенными в красно-оранжевый цвет суданом ІІI. Величина и форма жировых капель разнообразны в зависимости от калибра сосуда, в котором они располагаются. Характерных изменений в лёгочной ткани не наблюдается, т.к. из-за жировой эмболии быстро наступает смерть. Но при этом некоторые сосуды лёгкого совершенно спадаются и лишаются крови, в то время как сосуды, расположенные выше эмбола – переполняются кровью.