- •Глава 1

- •Глава 2

- •3. Промывка.

- •4. Обезвоживание.

- •5. Уплотнение материала.

- •7. Удаление из срезов парафина.

- •8. Окрашивание срезов.

- •Глава 3

- •Глава 4

- •3. Организменный уровень, а) Иммунная регуляция.

- •Глава 5

- •Глава 6

- •Глава 7

- •2. Функция внутреннего обмена (защитная, опорно-трофическлл функция).

- •3. Функция сократимости, движения.

- •4. Функция возбудимости, реактивности, интегративная функция.

- •Глава 8

- •Глава 9 мезенхима. Кровь и лимфа

- •Глава 10

- •Глава 11

- •Глава 12

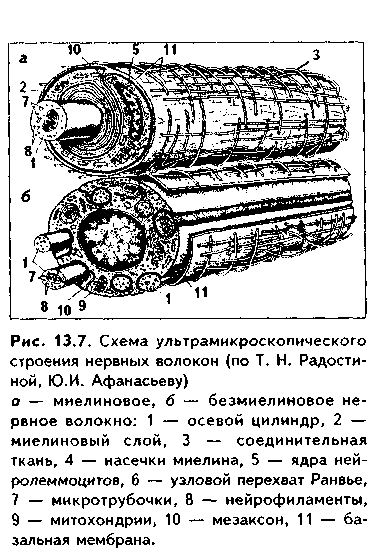

- •Глава 13

- •Глава 14

Глава 14

НЕРВНЫЕ ОКОНЧАНИЯ.

СИНАПСЫ. РЕФЛЕКТОРНЫЕ ДУГИ.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ НЕЙРОННОЙ ТЕОРИИ

Нервными окончаниями называются концевые разветвления отростков нервных клеток, в которых нервный импульс или генерируется, или передается на другую клетку (структуру). Все нервные окончания по функции делятся на три группы:

Эффекторные нервные окончания.

Рецепторные, или афферентные, нервные окончания.

Межнейронные синапсы.

ЭФФЕКТОРНЫЕ НЕРВНЫЕ ОКОНЧАНИЯ. Их функцией является вызывание эффекта, в зависимости от которого они делятся на две группы: 1) двигательные и2) секреторные. Двигательные окончания подразделяются на:1) двигательные окончания в скелетной мышечной ткани и2) двигательные нервные окончания в гладкой мышечной ткани.

Двигательные нервные окончания в скелетной мышечной ткани называются нервно-мышечным синапсом, илимоторной бляшкой (рис. 14.1,14.2). Представляют собой окончания аксонов мотонейронов передних рогов спинного мозга на поперечнополосатых мышечных волокнах. При образовании моторной бляшки миелиновое нервное волокно, подходя к мышечному волокну, теряет миелиновую оболочку. Осевой цилиндр внедряется в мышечное волокно, прогибая сарколемму. Терминальное ветвление аксона имеет на конце утолщение. Это так называемыйнервный полюс нервно-мышечного синапса. В нем обнаруживаются митохондрии, микротрубочки (нейротрубочки),синаптические пузырьки с нейромедиатором ацетилхолином. Размеры последних составляют около 50 нм. В пресинаптической мембране есть утолщения —активные зоны, где происходит выделение(секреция) медиатора.

Плазмолемма мышечного волокна и прилегающая саркоплазма образуют мышечный полюс. Между пресинаптической и постсинаитической мембранами находитсясинаптическая щель. Она имеет ширину 50—100 нм и содержит базальную мембрану и отростки глиоцитов. На базалыюй мембране имеются сигнальные белкиагрин, S-ламинин и др., которые служат мет- ками, при помощи которых регенерирующий аксон мотонейронов находит синапти-ческую зону на мышечном волокне.

Постсинаптическая мембрана имеет много складок, которые образуют вторичные синаптические щели. Они во много раз увеличивают поверхность синаптической щели и содержат материал базальной мембраны. В по-стсинаптической мембране имеютсяникотиновые холи-норецепторы, концентрация которых достигает 20—30 тыс. на 1 мкм2. В зоне синапса мышечное волокно теряет исчерченность (мио-фибриллы лежат глубже зоны синапса), но содержит большое количество митохондрий, профилей гранулярной ЭПС, рибосом, скопление ядер.

МЕХАНИЗМ РАБОТЫ НЕРВНО-МЫШЕЧНОГО СИНАПСА (см. рис. 12.10). Нервный импульс доходит до пресинантического полюса и вызывает увеличение мембранной проницаемости этого полюса для ионов кальция. При этом концентрация кальция в пресинаптическом полюсе резко возрастает благодаря: 1) высвооождению его из депо (гладкой ЭПС, митохондрий), а также 2) поступлению из внеклеточной среды. Далее кальций вызывает взаимодействие компонентов цитоске-лета, которые содержатся в пресинаптическом полюсе. Очевидно, наиболее выражены кинезиновый идинеиновый механизмы транспорта синаптичес-ких пузырьков к пресииаптической мембране. После перемещения синаптических пузырьков к пресииаптической мембране происходит слияние с ней мембран, окружающих пузырьки, а затем пузырьки раскрываются в синаитическую щель и < выделяют в нее медиатор. Далее медиатор мигрирует к иостсинаптичес-кой мембране и вызывает ее деполяризацию, сливаясь срецепторами ацетилхолина.

Деполяризация плазмолеммы мышечного волокна передается по Т-трубочкам на всю толщину мышечного волокна, а затем с Т-тру-бочек переходит на терминальные цистерны сарконлазматического ретикулума (СПР). Это вызывает увеличение проницаемости СПР для ионов Са2+, который выходит из СПР и мигрирует к актиновым филаментам. Там он вызывает конформационные изменения в молекуле тропонина и открывает активные центры на ак-

активные центры >ш сатиновых филаментах. С этими центрами начинают связываться головки миозина. Происходит мышечное сокращение.

В иостсинаптической мембране содержится фермент ацетилхолшюсте-раза, который разрушает избыток ацетилхолина в синаптической щели и уменьшает время действия медиатора. Это необходимо для предотвращения перевозбуждения иостсинаптической мембраны.

Патология нервно-мышечного синапса. При отравлении фосфорорга-ническими соединениями (ФОС), которые относятся к боевым отравляю- щим веществам и широко используются в быту как инсектициды, актин ность ацетилхолинэстеразы подавляется. При этом в синаптической щели накапливается медиатор, вызывающий перевозбуждение иостсинаптичес-кой мембраны. В результате возникают судорожные сокращения мышц, затем сменяющиеся параличом. От паралича межреберных мышц больной погибает. Для лечения отравлений ФОС применяютреактиваторы ацетилхолинэстеразы, которые восстанавливают активность холинэстеразы и работу нервно-мышечного синапса.

Блокада ацетилхолиновых рецепторов на постсинаптической мембране может быть осуществлена некоторыми ядами (яд кураре). При этом становится невозможной передача возбуждения с нервного окончания на мышцу, и мышца полностью расслабляется. Синтетические аналоги кураре(курареподобные вещества, миорелаксанты) используются в хирургической практике для расслабления мышц при операциях. Существует заболеваниемиастения гравис, при котором в результате аутоиммунной реакции происходит разрушение ацетилхолиновых рецепторов в постсинаптической мембране нервно-мышечного синапса. Характеризуется прогрессирующей мышечной слабостью.

Двигательные нервные окончания на гладких мышцах представляют собой варикозные расширения терминалей аксона, которые контактируют с одним из миоцитов в миоцитарном комплексе. Терминали содержат си-наптические пузырьки с ацстилхолином или норадреналином.

Секреторные нервные окончания представляют собой терминали аксонов, которые вступают в тесную связь с секреторными клетками: или подходят к ним, не проникая через базальную мембрану, или пенетрируют ба-зальиую мембрану и вдавливаются в секреторные клетки, образуя терминальные расширения. Нейролемма аксона и плазмолемма секреторной клетки образуют соответственно пре- и постсинаптические мембраны, разделенные узкой синаптической щелью. Медиатор, выделившийся из синаптичес-ких пузырьков, вызывает деполяризацию мембраны секреторной клетки, что приводит к высвобождению кальция из депо (обычно он находится в митохондриях и секреторных гранулах). Кальций связывается с белкомкальмо-дулином, и этот комплекс вызывает два эффекта: полимеризацию микротрубочек и взаимодействие актиновых и миозиновых филамент, что способствует продвижению секреторных пузырьков к цитолемме, слиянию их мембраны с цитолеммой и ведет к последующему выделению секрета из клетки.

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ НЕРВНЫЕ ОКОНЧАНИЯ (РЕЦЕПТОРЫ)

Представляют собой терминальные разветвления дендритов нейроцита. КЛАССИФИКАЦИЯ. Существует несколько принципов классификации рецепторных нервных окончаний.

1. По месту восприятия раздражителя. Рецепторные нервные окончания делятся на три группы:экстерорецепторы, воспринимающие раздражение из внешней среды;интерорецепторы, служащие для восприятия раздражений из внутренней среды организма;проприорецепторы, воспринимающие информацию от опорно-двигательного аппарата.

2. В зависимости от специфичности раздражения, воспринимаемого рецептором. Выделяют:механорецепторы, воспринимающие механические раздражители, перемещения частей тела;хеморецепторы воспринимают химические раздражители;терморецепторы улавливают изменения температуры, аноцирецепторы воспринимают чувство боли.

3. По способу восприятия раздражителя выделяютконтактные рецепторы, приходящие в состояние возбуждения при непосредственном воздействии на участок тела, идистантные рецепторы, воспринимающие раздражитель, удаленный от организма (рецепторные клетки сетчатки глаза, органа слуха, обоняния).

4. Морфологическая классификация. В зависимости от строения все рецепторы делят насвободные инесвободные. Свободные рецепторные нервные окончания состоят только из конечных ветвлений дендрита чувствительного нейрона, а несвободные нервные окончания кроме терминалей нервного отростка имеют также и клетки олигодендроглии (леммоци-ты), которые окружают терминали дендрита и участвуют в восприятии раздражения. В свою очередь, несвободные нервные окончания делятся нанеинкапсулированные (не окруженные по периферии соединительнотканной капсулой) и инкапсулированные, имеющие такую капсулу. Свободные нервные окончания воспринимают в основном болевые раздражения. Большинство несвободных нервных окончаний являются механорецепто-рами. В последнее время, однако, выдвигается небеспочвенная точка зрения, что не существует разделения рецепторов в зависимости от вида воспринимаемого раздражения, все рецепторы способны воспринимать раздражители любой модальности, а характер ощущения зависит от силы раздражителя.

МОРФОЛОГИЯ РЕЦЕПТОРОВ. 1. Свободные нервные окончания. Внаибольшем количестве представлены в коже. Это механорецепторы на волосяных фолликулах, ноцицептивные (воспринимающие болевые раздражители) нервные окончания в эпидермисе (рис. 14.3). Их много также в многослойном плоском неороговевающем эпителии, серозной оболочке. В эпидермисе они представлены древовидными ветвлениями дендритов псевдоуниполярных нейронов спинальпых ганглиев.

2. Несвободные неинкапсулированные нервные окончания представленыосязательными дисками Меркеля, а также нервными окончаниями соединительной ткани. Особенно много их в дерме. Осязательные диски Меркеля (рис. 14.3б) состоят из отростка нервной клетки, который закан- чивается расширением в виде П. диска. Этот диск образует синапс с клеткой Меркеля, которая лежит в эпидермисе. В цитоплазме клетки Меркеля есть секреторные гранулы с нейромедиа тором. Механическое раздражение вызывает выделение гранул из клеток Меркеля, их содержимое ведет к деполяризации отростка нейроцита.

3. Несвободные инкапсулированные нервные окончания построены по общему принципу. К этим окончаниям относятся нервные окончания в соединительной и мышечных тканях. Есть следующие разновидности этих окончаний:пластинчатые тельца Фатер-Пачини, осязательные тельца Мейснера, концевые колбы Краузе, генитальные тельца Догеля, тельца Руффини, нервно-мышечные и нервно-сухожильные веретена и др.

Концевые колбы Краузе являются барорецепторами и терморецепторами. Они лежат в дерме кожи, слизистых оболочках. Имеют небольшие (40—150 мкм) размеры. Также состоят из наружной капсулы и внутренней колбы. Внутренняя колба образована плоскими глиоцитами, между которыми проходят, формируя своеобразный клубочек, тонкие ветви дендрита. Наружная капсула очень тонкая.

Генитальные тельца Догеля находятся в особо чувствительных областях кожи, в первую очередь, в области наружных половых органов, коже молочных желез. Они похожи по строению на колбы Краузе, но в в отличие от них в тельце входят несколько отростков от нескольких нейро-цитов. Поэтому раздражение генитального тельца вызывает сильную иррадиацию возбуждения.

Тельца Руффини находятся в соединительной ткани кожи и в капсулах суставов. Воспринимают чувство давления. Имеют вид верстеновид-ных образований длиной до 2 мм. Осевой цилиндр во внутренней колбе разветвляется с образованием большого количества ветвей с булавовидными утолщениями на конце. Капсула хорошо выражена.

В гладкой мышечной ткани чувствительные нервные окончания также инкапсулированы, они контактируют с группой гладких миоцитов.

В скелетной мышечной ткани чувствительные нервные окончания называются нервно-мышечными веретенами. Представляют собой инкапсулированные нервные окончания (рис. 14.7, 14.8). Наружная соединительнотканная капсула нервно-мышечного веретена окружает несколько тонких так называемых интрафузальных мышечных волокон. В отличие от обычных мышечных волокон, лежащих снаружи и называемыхэкстрафузаль-ными, интрафузальные волокна тонкие, содержат мало миофибрилл и имеют светлую цитоплазму. Различают два вида интрафузальных мышечных волокон (рис. 14.8). 1. ЯС-волокна. Ядра этих волокон лежат в центральной части мышечного волокна, образуя скопление в видеядерной сумки (сокращенно ЯС). В месте расположения ядер волокно резко расширяется.

2. ЯЦ-волокна. Эти волокна имеют равномерную толщину, а ядра лежат но всей длине волокна в его центре, формируяядерную цепь.

Вокруг данных двух видов интрафузальных волокон в их центральной части образуются специфические синапсы дендритов чувствительных нейронов в виде:

1) аннулоспиральных (кольцеспиральных) окончаний, в которых отростки нервных клеток закручены вокруг центральной части интрафузалыю-го волокна по спирали и на большом протяжении вступают в синаптичес-кую связь с ним; аннулосниральные окончания имеются как на ЯС-, так и на ЯЦ-волокнах. 2) гроздьевидных окончаний, которые находятся только на ЯЦ-волокнах. При этом они формируются не в центральной части, а на периферии волокна.

стоянно получает информацию о степени сокращения мышц, что формирует представление о положении тела в пространстве.

МЕЖНЕЙРОННЫЕ СИНАПСЫ

Это особый вид нервных окончаний, когда разветвления отростков одних нервных клеток заканчиваются на других нервных клетках. При помощи синапсов возбуждение передается с одной нервной клетки на другую.

Классификация синапсов. Существует несколько подходов к классификации синапсов.

i. По механизму передачи нервного импульса. Синапсы делятся нахимические, электрические исмешанные. В химических синапсах возбуждение передается при помощи химического вещества —нейро-медиатора. Эти синапсы являются наиболее распространенными в нервной системе высших животных. Вэлектрических синапсах потенциал действия передается прямо с мембраны одного нейрона на другой.Смешанные синапсы представляют собой сочетание признаков и химического, и электрического синапсов.

2. Морфологическая классификация синапсов. Учитывает особенности контактирующих участков иейроцитов. Различаютаксо-соматичес-кие, аксо-дендритические, аксо-аксональные, дендро-дендричес-кие, сомато-соматические синапсы.

3. Физиологическая классификация. По вызываемому эффекту на нервную клетку синапсы делятся навозбуждающие итормозные.

4. Медиаторная классификация синапсов. По химическому типу медиатора есть синапсыхолинергические, аминергические (адренергические, серотонинергические, дофаминергические); пуринергичес-кие, аминокислотные (медиаторами являются аминокислоты: ГАМК, глицин, глутамат, аспартат ит.д.), пептидергические (см. ме-диаторную классификацию нейроцитов).

СТРОЕНИЕ СИНАПСОВ. Любой синапс состоит из трех частей: пре-синаптического полюса с пресинаптической мембраной, синапти-ческой щели ипостсинаптического полюса с постсинаптической мембраной.

Электрические синапсы. Эти синапсы построены по типунексусов: две мембраны (пре- и постсинаптическая) соседних нейронов тесно сближаются друг с другом до расстояния в 2 нм, и это место контакта пронизано многочисленнымиконнексонами. Следовательно, синаптическая щель в электрическом синапсе практически отстутствует. Коннексоны представляют собой своеобразную пору через обе мембраны, которая по краям ограничена особыми белковыми молекуламиконнексинами. Коннексоны пропускают не только ионы щелочных металлов, играющих важную роль в формировании электрических потенциалов, но и молекулы с ММ 1000—2000. Поэтому кроме электрического сопряжения коннексоны дают возможность нейронам обмениваться метаболитами. В отличие от химических синапсов, в которых проведение сигнала несколько задерживается, в электрических синапсах импульс проводится практически без задержки и в обе стороны. Значение электрических синапсов неизвестно. Предполагают, что оно связано с необходимостью быстрого сопряжения нервных клеток.

Химические синапсы. В отличие от электрических, химические синапсы передают нервные импульсы только в одном направлении и с задержкой(синаптическая задержка). Это наиболее распространенный у млекопитающих тин синапсов. Химические синапсы имеют все три отчетливо выраженные составные компоненты: нресинаптический и ностсинаптический полюсы и синаптичес-кую щель (рис 14.9) (в световом микроскопе синапсы видны в виде пугов-чатых утолщений на нейроцитах, см. рис. 13.1).

В пресинаптическом полюсе находятся пресинаптические пузырьки с медиатором, митохондрии, агранулярная ЭПС, нейротрубочки и нейрофи-ламенты. Синаптические пузырьки имеют различное строение в зависимости от содержащегося в них медиатора. Так, пузырьки с ацетилхолином имеют мелкие размеры и электронно прозрачные. Синаптические пузырьки с но-радреналином крупнее и имеют в центре электронноплотную часть. Содержащие пептиды пузырьки имеют крупные размеры, плотную сердцевину и окружены периферическим светлым ободком.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИОСИНТЕЗА И СЕКРЕЦИИ МЕДИАТОРА

Медиаторные процессы в нейроне имеют несколько стадий: 1) синтез нейромедиатора; 2) его хранение (депонирование); 3) секреция нейромедиатора.

Синтез нейромедиатора слагается из нескольких этапов. Вначале на гранулярной ЭПС в перикарионе синтезируются ферменты, осуществляющие биосинтез медиатора. Далее эти ферменты поступают в комплекс Гольджи, где "дозревают" и упаковываются в транспортные пузырьки. Эти транспортные пузырьки с помощью антероградного аксотока движутся в пресинаптический полюс. После поступления в пресинаптическую терминаль ферменты начинают синтезировать медиатор из предшественников, которые содержатся как в терминали, так и поступают из внеклеточного пространства. Далее медиатор упаковывается в пузырьки, мембраны для которых за счет механизма, похожего на механизм эндоцитоза, поставляет пресинаптическая мембрана. В пузырьках заключено около 10 000 молекул медиатора, что составляет квант. Вместе с медиатором в пузырьках всегда хранятся АТФ и некоторые катионы. Один нейрон может синтезировать несколько медиаторов. Например, существуютпептидхолинергические, пептидадренергические, пептидсеро-тонинергические и др. синапсы. Особенно часто встречаются нейроны, синтезирующие несколько видов медиаторов пептидной природы. В последнее время показано, что медиаторы, в первую очередь пептидные, могут синтезироваться и в перикарионе, а также по всему нейрону, откуда в транспортных пузырьках аксотоком доставляются в пресинаптический полюс.

Депонирование медиатора осуществляется в пресинаптическом полюсе. Медиатор хранится в синаптических пузырьках. Секреция нейромедиатора осуществляется путем взаимодействия цитолеммы синаптических пузырьков и особых активных зон пресинаптической мембраны. Инициатором секреции является нервный импульс. В отсутствие последнего происходит секреция небольших доз медиатора, что вызывает в постсинаптической мембране спонтанные миниатюрные потенциалы. Их роль, очевидно, заключается в том, что при этом синапсы поддерживаются в состоянии постоянной готовности к ответу.

На внутренней поверхности пресинаптической мембраны есть конусовидные плотные возвышения. Они соединяются друг с другом при помощи филамептов, поэтому вся внутренняя поверхность пресинаптической мембраны разделена на ячейки треугольной формы. Это зоны цитолеммы (активные зоны), через которые осуществляется секреция медиатора, выделяется содержимое синаптических пузырьков. Распространение нервного импульса по прссинаптическому полюсу ведет к открытию нотенциалзависимых кальциевых каналов, что увеличивает содержание кальция в пресинаптическом полюсе. Под действием кальция происходит взаимодействие актиновых и миози-иовых филамептов, а также запускается работа кинезинового механизма, что ведет к проталкиванию синаптических пузырьков в ячейки пресинаптической мембраны. Мембрана пузырьков сливается с мембраной пресинаптического полюса, и медиатор выделяется в щель, а затем идет к постсинаптической мембране, которая содержит рецепторы медиатора.

Синаптическая щель имеет ширину около 30 нм. В ней содержатся особые элементы гликокаликса, которые обеспечивают адгезию пре- и постсинапти-ческого полюсов, а также целенаправленную диффузию медиатора. Некоторые авторы предполагают наличие в щели компонентов базальной мембраны.

Постсинаптический полюс. Постсинаптическая мембрана имеет постсинаптическое утолщение за счет скопления под ней плотного филаментозного материала. В ней содержатся рецепторы медиатора. Взаимодействие медиатора с рецептором ведет к открытию ионных каналов в постсинаптической мембране, перераспределению ионов,деполяризации мембраны и возникновению нервного импульса. В тормозных синапсах, напротив, медиатор вызываетгиперполяризацию постсинаптической мембраны, что обеспечивает торможение. Медиаторами тормозных синапсов являются ГАМК и глицин. Кроме того, установлено, что и другие медиаторы (например, ацетилхолин, выполняющий возбуждающую функцию) могут вызывать тормозной эффект. Следовательно, медиатор может выполнять двойную функцию, а конечный эффект обусловлен характером рецепторов медиатора.

После прекращения взаимодействия медиатора с рецептором он: 1) захватывается пресинаптической щелью и используется повторно (рециклинг медиатора); 2) поглощается окружающими глиальными клетками и разрушается ими; 3) расщепляется специальными ферментами (не все, а некоторые медиаторы, например, ацетилхолин, норадреналин).

Обратные связи в синапсе. В последнее время установлено, что в синапсе существуют обратные связи, за счет которых обеспечивается постоянный контроль его работы. Обратные связи в синапсе осуществляются за счет нескольких механизмов.

1) "Пре-пре"-механизм. Осуществляется обратный захват медиатора из синаптической щели пресинаптической терминалью(рециклинг). При этом не только передается определенная информация из синаптической щели в пресинаптический полюс, но и происходит повторное использование медиатора. 2) "Пост-пост"-взаимодействие. Молекулы, выделившиеся из одного участка постсинаптического полюса, воздействуют на молекулы соседних участков этого же полюса.

3) "Пре-пост-пост-пре"-взаимодействие. Неспецифические продукты пре- и постсинаптического происхождения воздействуют как на пре-, так и на постсинаптическую мембраны.

4) "Пост-пре"-взаимодействие. Постсииаптические факторы оказывают действие на пресинаптическую мембрану.

Обратные связи существуют как в нервно-мышечных, так и в нейро-нейрональных синапсах, обеспечивают четкую и ритмическую работу синапса, влияя на состояние как пре-, так и постсинаптического полюсов.

Функции химических синапсов. 1) Передача возбуждения с одной нервной клетки на другую, обеспечение тем самым их связи в рефлекторных дугах; 2) Синапс обеспечиваетполяризацию рефлекторных дуг, т.е. передачу нервного импульса в одном направлении; 3) Синапс является местом регуляции функций нервной системы; 4) Синапс — место, где обеспечивается и хранитсянейрональная память; 5) Синапс играет важную роль в адаптивных перестройках нейрона.

МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ И КОМПЕНСАЦИИ НЕЙРОНОВ. В основе компенсаторно-приспособительных перестроек нейронов лежат механизмы внутриклеточной регенерации, в первую очередь, гипертрофия и гиперплазия органелл. При этом очень важная роль отводится процессам биосинтеза и секреции медиатора и перестройке работы синапсов. Можно выделить несколько основных позиций, определяющих протекание компенсаторно-приспособительных перестроек нейрона, связанных с синапсами.

1. Усиление выработки ферментов биосинтеза медиатора.

2. Усиление аксонного транспорта.

3. Усиление рециклинга медиатора.

4. Изменение активности ферментов деградации медиатора.

5. Изменение обратной связи в синапсе (усиление, ослабление).

6. Увеличение количества рецепторов на постсинаптической мембране.

7. Увеличение зоны контакта частей нейронов в синапсе.

8. Увеличение количества шипикового аппарата.

9. Увеличение количества функционирующих синапсов.

ПОНЯТИЕ О РЕФЛЕКТОРНЫХ ДУГАХ

Рефлекторная дуга — это цепь нейронов, связанных синапсами, обеспечивающая проведение импульса от рецептора к рабочему органу (мышце, железе). Различаютпростые исложные рефлекторные дуги (рис. 14.10). Простые рефлекторныедуги состоят ил чувствительного и двигательного нейронов, связанных синапсом.Такие дуги состоят изследующих частей: рецептора, образованного дендритом чувствительного нейрона; дендрита, пери-кариона, аксона сенсорного нейрона; синапса сенсорного нейрона с эфферентным нейроном; дендрита, перикарио-на и аксона эфферентного нейрона; эффекторного (двигательного) нервного окончания.

В сложных рефлекторных дугах большое количество нейронов, причем -их количество увеличивается за счет вставочных нейронов. Возбуждение по рефлекторной дуге передается только в одном направлении, поскольку'синапсы осуществляют их поляризацию.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ НЕЙРОННОЙ ТЕОРИИ

До конца XIXвека существоваларетикулярная, илифибриллярная, теория организации нервной ткани, согласно которой она состоит не из клеток, а из истинного синцития. В 1891 году немецкий анатом В. Вальдейср выдвинул альтернативу этой теории и сформулировалнейронную теорию: нервная ткань состоит не из синцития, а из отдельных, дискретных нейронов. В разработке нейронной теории есть заслуга многих ученых-гистологов и анатомов. В частности, ряд интересных взглядов, не укладывающихся в теорию фибриллярного строения нервной ткани и противоречивших ей, был высказан в работах В. Гиса-старшсго и О. Фореля. Однако главная заслуга в создании нейронной теории принадлежит испанскому нейрогистологу, лауреату Нобелевской премии (1906) С. Рамону-и-Кахалу. Ему оппонировал другой знаменитый гистолог — итальянский ученый К. Гольджи. Несмотря на заблуждения К. Гольджи, отстаивавшего фибриллярную теорию, его вклад в развитие учения о нервной ткани был настолько велик, а противостояние сторонникам нейронной теории столь плодотворно, что совместно с С. Рамоном-и-Кахалем ему была присуждена Нобелевская премия. Оставался, однако, неясным вопрос механизмов коммуникации нейронов. Этот вопрос был разрешен работами английского физиолога У. Шерин-гтона, который ввел гипотетическое понятие "синапс" как место соединения двух клеток. Спустя четверть века теория синапса стала общепризнанной и окончательно утвердила нейронную теорию. В ее развитие большой вклад внесли также русские и советские гистологи: А.С. Догель (А.С. Догель не во всем принимал нейронную теорию, в частности, придерживался взглядов о фибриллярном строении сетчатки, но тем не менее его труды сыграли важную роль в утверждении нейронной теории), Б.И. Лаврентьев, А.А. Заварзин, Б.С. Дойников, Н.Г. Колосов, Г.И. Поляков и др.

1. Структурно-функциональной, медиаторной и метаболической единицей нервной ткани и нервной системы является нейрон.

2. Нейрон — клетка, состоящая из перикариона, аксона, дендритов и их терминальных ветвлений.

3. Функционирование нейронов возможно только при тесной интеграции их с различными видами нейроглии.

4. Нейроны взаимодействуют друг с другом при помощи синапсов — специализированных межклеточных контактов.

5. Совокупность нейронов, связанных синансами, формируют рефлекторные дуги — основной субстрат нервной системы.

5. Возбуждение в синапсах и в рефлекторных дугах передается только в одном направлении.