Аэродромы и аэропорты для презентации

.pdfРВ – давление воздуха в пневматиках колес;

σ– напряжение, растягивающее протектор.

Всоответствии со схемой (смотри выше), сцепление достигается за счѐт:

– упругой деформации элементов резины, внедрившейся в углубления

шероховатости;

– срезания части внедрившихся элементов резины (последнее явление ха-

рактерно для явления юза колѐс);

– разрушения выступов шероховатости.

Сила реакции PУ и сила сцепления PХ в процессе движения самолѐта по покрытию изменяются в широком диапазоне, что вызвано особенностями взаи-

модействия элементов системы «колесо – опорная поверхность».

Продольная сила сцепления PХ формируется в процессе движения колеса по опорной поверхности. При этом колесо, оборудованное тормозами, может двигаться в следующих режимах:

–ведомого качения, когда тормозная система не приведена в действие;

–тормозного качения, когда на колесо действует тормозной момент, на-

правленный против угловой скорости вращения колеса;

– скольжения, когда вращение колеса отсутствует (режим юза).

При количественном описании процессов сцепления используют не силу сопротивления PХ, а безразмерный коэффициент сцепления , равный соотно-

шению:

= PХ / PУ , где PХ, PУ – составляющие опорных реак-

ций.

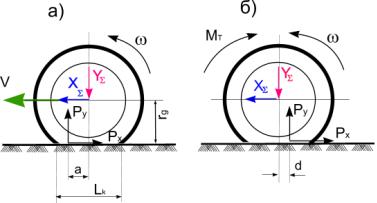

Рис. 4.2. Схема движения колеса в различных режимах:

а) – незаторможенное колесо; б) – колесо в режиме торможения; ХΣ,УΣ – толкающая сила и нормальная нагрузка, действующие на колеса; РХ, РУ – составляющие опорных реакций;

V – скорость движения оси колеса; ώ – угловая скорость вращения колеса; а – смещение нормальной реакции относительно центра вращения колеса; Lк –

длина участка контакта колеса с опорной поверхностью.

При изменении режима движения колеса самолѐта от режима ведомого качения до режима скольжения коэффициент сцепления может изменяться в пределах:

К пред

где К – коэффициент сцепления при чистом качении,

пред – коэффициент сцепления при наиболее эффективном торможении.

Физические процессы, происходящие в зоне контакта, весьма сложны. В

результате экспериментов было установлено, что максимальное значение ко-

эффициента сцепления пред достигается при условии, когда скорость движения точки поверхности шины колеса, находящейся в плоскости контакта с покры-

тием составляет 10–15% от скорости движения самолѐта Величина коэффициента сцепления при заблокированном колесе равна

коэффициенту скольжения, и составляет 40–90% предельного коэффициента сцепления.

Для сокращения дистанции пробега самолѐта после посадки колѐса ос-

новных опор шасси оснащаются тормозной системой. С целью получения пре-

дельного коэффициента сцепления и защиты протектора колѐс от преждевре-

менного износа (устранения юза колѐс) шасси современных самолѐтов обору-

дуют системами, растормаживающими колесо при воздействии на него инер-

ционных сил.

При работе автомата торможения коэффициент сцепления, реализуемый самолѐтом ( сам), по величине может составлять от 65 до 15% его предельного значения, и зависит как от скорости движения самолѐта, так и от состояния по-

крытия. При увеличении скорости движения самолѐта коэффициент сцепления снижается, и зависит от фрикционных характеристик пары сцепления «опорная поверхность–колесо», т. е. от типа покрытия летного поля.

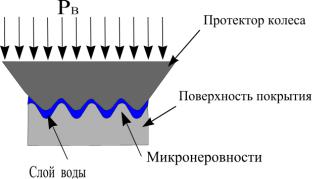

Снижение коэффициента сцепления из–за наличия слоя осадков на по-

крытии аэродрома обусловлено тем, что заполняются углубления микронеров-

ностей, что уменьшает глубину внедрения резины протектора.

Рис. 4.3. Влияние осадков на фрикционные характеристики пары

«опорная поверхность – колесо»

Если поверхность влажная (жидкости немного), во впадинах образуются гидродинамические микроклинья. Коэффициент сцепления влажной поверхно-

сти ниже по сравнению с сухой (примерно на 40%). На мокрой поверхности слой жидкости полностью закрывает выступы микронеровностей, и коэффици-

ент сцепления становится ещѐ меньше, а значит, уменьшается сила, раскручи-

вающая колесо, что приводит к снижению эффективности тормозной системы.

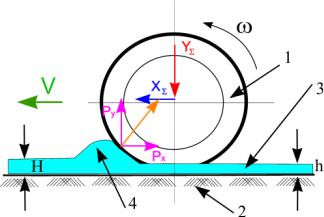

Рис. 4.4. Схема действия сил на колесо при возникновении динамического глиссирования: 1 – пневматик; 2 – аэродромное покрытие; 3 – слой жидкости; 4

– головная волна жидкости.

На значительных скоростях возникающие гидродинамические силы спо-

собны уравновесить вертикальную нагрузку на колесо. В этом случае колесо движется по тонкому слою воды или слякоти, не касаясь поверхности покры-

тия. Возникает режим глиссирования, при котором режим колесного торможе-

ния исчезает.

Безопасная эксплуатация ВС возможна лишь при значениях коэффициен-

та сцепления, имеющего допустимые значения, как основного параметра, ха-

рактеризующего состояние поверхности ВПП.

Состояние покрытия ВПП определяет и максимальную боковую состав-

ляющую ветра. Снижение коэффициента сцепления от 0,65 до 0,3 приводит к уменьшению максимально допустимой боковой составляющей ветра в три раза!!!

Если толщина слоя осадков велика, то значительно возрастает и сила ло-

бового сопротивления движению колеса, что особенно характерно для случая движения колеса по мокрому снегу. Сопротивление снега при образовании ко-

леи значительно, а его преодоление требует затраты значительной части мощ-

ности силовой установки.

Для каждого типа ВС Руководством по лѐтной эксплуатации устанавли-

ваются требования к состоянию поверхности, при котором разрешается его эксплуатация. Устанавливаются минимальное значение коэффициента сцепле-

ния, максимально допустимая толщина слоя выпавшего снега, значение макси-

мально допустимой боковой составляющей ветра для значений коэффициента сцепления, кратного 0,1.

Таким образом, выполнение взлѐтно-посадочных операций с поверхно-

стей, покрытых осадками должно производиться с неукоснительным выполне-

нием требований нормативной документации.

Основным правилом при зимней эксплуатации покрытий должно стать своевременное и качественное удаление выпавших осадков.

Глава 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ВС В РАЙОНЕ АЭРОДРОМА

Обеспечение безопасности движения ВС в районе гражданского аэро-

дрома представляет собой комплекс организационно – технических мероприя-

тий, проводимых авиационным персоналом и направленных на создание усло-

вий для проведения полетов без авиационных происшествий и авиационных инцидентов. Это, прежде всего, предупреждение столкновения ВС между со-

бой, с земной поверхностью и объектами, расположенными на ней, а также на исключение возможности повреждения конструкции ВС при движении на пло-

щади маневрирования аэродрома.

Основными направлениями этой деятельности являются достижение на-

дежности функционирования ВС, экипажей, системы организации и управле-

ния воздушным движением, всех видов обеспечения, соблюдение законности полетов, выявление и предотвращение воздействия на полеты опасных факто-

ров.

Организационные мероприятия направлены на организацию выполнения поставленных задач с соблюдением установленных правил производства поле-

тов.

Технические мероприятия направлены на обеспечение аэродрома и его служб техническими и материальными средствами, обеспечивающими их дея-

тельность.

5.1.ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ВС В РАЙОНЕ АЭРОДРОМА

К организационным мероприятиям относятся:

организация взаимодействия с государственными и местными органами исполнительной власти, другими организациями и учреждениями по вопросам использования воздушного пространства, промышленного и гражданского

строительства, а также размещения объектов в районе аэродрома, деятельность которых оказывает влияние на безопасность полетов;

разработка инструкции по производству полетов в районе аэродрома;

организация взаимодействия служб, обеспечивающих полеты;

разработка безопасных схем движения ВС в воздушном пространства и по поверхности аэродрома с учетом места расположения и высоты препятст-

вий;

установление ограничений для взлета и посадки с учетом характеристик аэродрома, ВС и метеорологических условий;

организация систематического контроля за выполнением авиационным персоналом требований нормативных документов.

К техническим мероприятиям можно отнести:

оснащение аэродромов электрорадиосветотехническим оборудованием,

обеспечивающим контроль и управление полетами, необходимую точность воздушной навигации в районе аэродрома, выполнение взлета и посадки при нормированных метеорологических условиях, т. е. при установленных мини-

мально – допустимых значениях высоты нижней границы облаков (ННГО) и

дальности видимости на взлетно–посадочной полосе (LВИД. ВПП);

оснащение аэродромов средствами авиационной электросвязи со взаимо-

действующими центрами и пунктами управления полетами других аэродромов;

оснащение аэродромов метеорологическим оборудованием, позволяю-

щим своевременно и с достаточной точностью определять значения метеоэле-

ментов, влияющих на безопасность полетов;

оснащение аэродромов специальной техникой и автотранспортом, обес-

печивающими контроль и содержание аэродрома в эксплуатационном состоя-

нии;

осуществление режимных мероприятий и т. д.

5.1.1.Технологические маршруты движения ВС,

автомобильной, специальной техники и обслуживающего персонала по рабочей площади аэродрома 31

Обеспечение безопасности руления ВС

Движение ВС по рабочей площади аэродрома осуществляется в порядке и на скоростях, определенных инструкцией по производству полетов в районе аэ-

родрома или аэронавигационным паспортом аэродрома согласно приложениям

N 3, 5 Федеральных правил использования воздушного пространства Россий-

ской Федерации.

Руление ВС в дневное время производится с момента запуска двигателей на местах стоянок или по окончании сруливания с ВПП после посадки.

При движении ВС по поверхности аэродрома используются дневные мар-

кировочные знаки на искусственном покрытии рулежных дорожек. Знаки обо-

значают продольные оси, ширину и места поворотов РД, критические зоны РМС, места ожидания самолетов при выруливании на ИВПП, участки сопряже-

ния РД с ИВПП, а также зоны маневрирования на местах стоянок ВС.

В некоторых случаях доставку ВС к месту предварительного старта или к месту стоянки после посадки осуществляется способом его буксировки с ис-

пользованием специальной техники.

Рис. 5.1. Аэродромный тягач для буксировки ВС QFY200

Рис. 5.2. Аэродромный тягач для буксировки ВС WXQ5260TQY

Маркировка мест ожидания самолетов на РД, примыкающих к ИВПП,

оборудованных РМС, наносится с соблюдением следующих требований:

расстояние от осевой линии ИВПП до маркировки места ожидания само-

лета на РД должно составлять не менее 120 м;

места ожидания самолета на РД должны располагаться вне критических зон РМС;

ни одна из частей самолета не должна располагаться в пределах летной полосы.

Маркировка мест ожидания самолетов на РД, примыкающих к ИВПП, не оборудованных РМС, имеет другие требования:

расстояние от осевой линии ИВПП до знака места ожидания должно со-

ставлять:

а) не менее 90 м – на аэродромах класса А, Б, В, Г;

б) не менее 75 м – на аэродромах остальных классов;

ни одна из частей самолета не должна располагаться в пределах летной полосы

Радиус закругления РД по внутренней кромке покрытия в местах примы-

кания к ИВПП должен быть не менее приведенного в табл. 5.1.

|

Таблица 5.1. |

|

|

|

|

Индекс самолета |

Радиус закругления, м |

|

|

|

|

1, 2, 3 |

30 |

|

|

|

|

4 |

50 |

|

5 |

50 |

|

|

|

|

6 |

60 |

|

|

|

|

Примечание:

В случае если поворот самолета с РД производится только в одну сторону, за-

кругления с другой стороны РД может не быть.

Расстояния между осевой линией РД и неподвижными препятствиями, а

также между осевыми линиями параллельных РД должны быть не менее при-

веденных в таблице 5.2.

Расстояния между осевой линией РД и неподвижными препятствиями, а

также между осевыми линиями параллельных РД должны быть не менее при-

веденных в табл. 5.2

Таблица 5.2.