- •5. Задание на дом для самостоятельной работы.

- •Процессоры

- •История развития

- •2. Центральный процессор

- •2.1. Процессор 80086

- •2.2. Процессор 80286

- •2.3. Процессор 80286

- •2.4. Процессор 80386

- •2.5. Процессор 80486

- •2.6. Процессор Pentium I

- •2.7. Процессор Pentium II

- •2.8. Процессор Pentium III

- •2.9. Процессор Pentium IV

- •2.10. Расширение ммх

- •3.Архитектура фон Неймана

- •3.1. Конвейерная архитектура

- •3.2. Суперскалярная архитектура

- •3.3. Cisc-процессоры

- •3.4. Risc-процессоры

- •3.5. Misc-процессоры

- •3.6. Vliw-процессоры

- •3.7. Многоядерные процессоры

- •3.8. Кэширование

- •Гарвардская архитектура

- •4.1. Классическая гарвардская архитектура

- •4.2. Модифицированная гарвардская архитектура

- •4.3. Расширенная гарвардская архитектура

- •5. Параллельная архитектура

- •5.1. Цифровая обработка сигналов

- •6. Энергопотребление процессоров

- •7. Технология изготовления процессоров

- •7.1. История развития процессоров

- •7.2. Современная технология изготовления

- •8. Перспективы процессоров

- •Принцип работы памяти sdram

Принцип работы памяти sdram

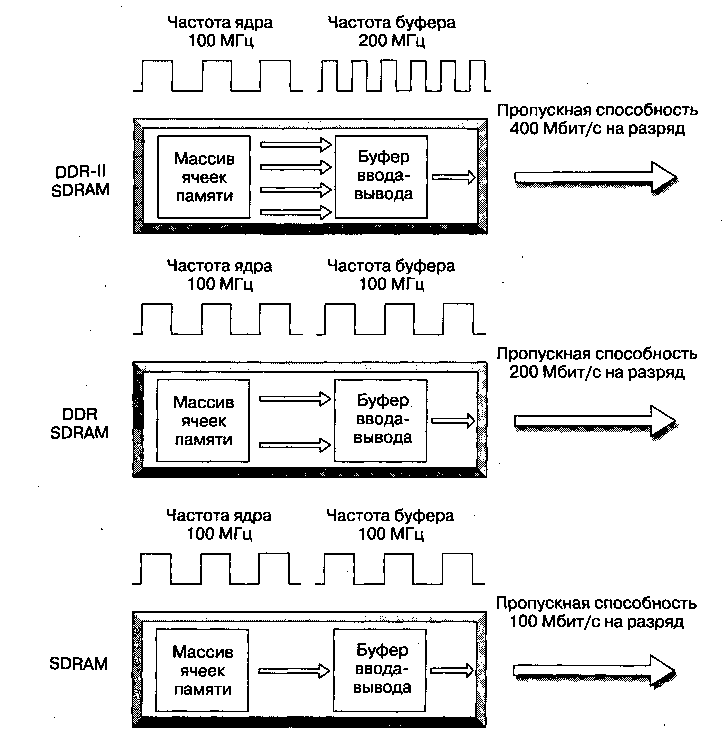

Прямой преемницей SDRAM стала память с удвоенной частотой передачи данных —DDR (Double Data Rate) SDRAM. В памяти этого типа обработка команд происходит по-прежнему синхронно с фронтом тактового сигнала, а вот передача данных синхронизируется как с фронтом, так с тылом тактового импульса. Другой важной особенностью памятиDDR SDRAM является архитектура с двукратной выборкой. Суть ее в том, что разрядность шины данных внутри модуля памяти в два раза больше, чем внешней шины. Тем самым обмен данными происходит пакетами, состоящими минимум из двух блоков, разрядность каждого из которых совпадает с разрядностью внешней шины.

Тактовый сигнал DDR SDRAM является дифференциальным и состоит из двух составляющих: обычной и находящейся к ней в противофазе. Синхронизирующим сигналом служит момент пересечения двух частей. Дифференциальный сигнал эффективно компенсирует дрожание тактовой частоты и позволяет использовать меньшие напряжения и, следовательно, более высокие тактовые частоты.

Модуль памяти DDR SDRAM обычно содержит восемь чипов памяти разрядностью 8 бит каждый, что при параллельном соединении дает 64-битную шину данных. Данные записываются побитно во все чипы одновременно. Каждая микросхема состоит из четырех банков, поэтому на модуле памяти образуется четыре 64-битных банка. Управляющие и адресные сигналы поступают на все чипы модуля по одной адресной шине. В итоге получается ассиметричная архитектура: узкая адресная шина и широкая шина данных, что снижает быстродействие.

Память типа Rambus DRAM заметно отличается от рассмотренной вышеDDR SDRAM по своей архитектуре. Чипы в модуле подключаются к каналу, состоящему из 16-битных шин адресов и данных. Шины синхронизируются одинаково, поэтому нагрузка распределяется равномерно. Каждый чип хранит данные в своем диапазоне адресов, то есть обмен с ним происходит независимо от других чипов. Так как чип разделен на четыре банка, на модуле с восемью микросхемами образуется 32 независимых банка памяти.

DDR-II SDRAM.Характерной особенностью такой памяти является удвоение частоты буферов ввода-вывода при неизменной внутренней частоте ядра. При этом за каждый такт передается два блока данных (как в обычной памятиDDR). В итоге по сравнению с частотой синхронизации ядра ввод-вывод данных осуществляется на четырехкратной скорости. Хотя благодаря этому ухищрению скорость потокового ввода-вывода действительно учетверяется, величина задержек (латентность) определяется преимущественно собственной частотой ядра, а она для памятиDDR-II 400 МГц, как и дляDDR SDRAM 200 МГц, иPC 100 SDRAM, по-прежнему равна 100 МГц. Отсюда необычно большие тайминги для новых видов памяти по сравнению с обычнойSDRAM. Например, 4-4-4 дляDDR-II 400МГц соответствует циклу 2-2-2 дляDDR 200МГц илиPC 100 SDRAM, что составляет 20 нс.

Так как архитектура DRAM позволяет проводить с банком в каждый момент времени только одну операцию чтения или

Сравнение типов памяти

записи, в случае поступления запроса на противоположную операцию с банком она не может быть начата до завершения текущей. Если банков на модуле всего четыре (как в памяти SDRAM илиDDR SDRAM), вероятность возникновения на реальных задачах таких конфликтов доступа весьма высока. ПамятьRDRAM в этом смысле более гибкая, так как вероятность возникновения конфликтов при обращении к произвольным адресам многочисленных банков гораздо ниже.

К основным характеристикам оперативной памяти относятсятактовая частота, время доступа, параметры задержек, объем, число банков и некоторые другие. Тактовая частота обычно прямо указывается в спецификации на память и в маркировке модулей. Причем для памятиDDR SDRAM указывают эффективную частоту обмена данными, то есть удвоенную по сравнению с физической частотой синхроимпульсов. Время доступа характеризует пиковые значения (в наносекундах) при обращении к памяти и обычно указывается в маркировке микросхем. Параметры задержек (иногда их называют таймингами) показывают, сколько тактов расходуется на обращение к произвольно выбранной ячейке и на последующее считывание данных в пакетном режиме. Например, запись 3-2-2 обозначает, что на первый пакет израсходовано три такта, а на все последующие — по два. Очевидно, что в случае перехода адреса цикл повторяется с теми же задержками

Модули памяти и спецификации

До широкого внедрения технологии SDRAM стандарты на память были внутренним корпоративным делом. Поэтому к подбору модулей приходилось относиться очень осторожно и тщательно. Затем стандартизацией памяти вплотную занялась организацияJEDEC, объединившая большинство разработчиков, производителей и крупных потребителей модулей памяти. Так появились стандарты (спецификации)JEDEC на определенные типы памятиSDRAM иDDR SDRAM.

Для памяти SDRAM приняты спецификацииPC 100 иPC 133. Цифры в названиях обозначают тактовую частоту (в мегагерцах), на которой гарантируется работоспособность модулей памяти. Кроме того, выпускаются модули, поддерживающие тактовые частоты 66, 150 и 166 МГц, однако такие параметры не сертифицированыJEDEC. ПамятьSDRAM монтируется в модулиDIMM, имеющие 168 контактов. Для гарантии соблюдения спецификацийJEDEC потребовала устанавливать на модули специальные микросхемы(SPD), в которые производитель обязан записать важнейшие данные: уникальный номер изделия, специфические данные производителя, дату выпуска, код версии, серийный номер, тайминги (всего около 130 параметров).BIOS системной платы умеет считывать эти данные и устанавливать параметры контроллера шины памяти чипсета в соответствии с записью вSPD. Однако многие производители страхуются и записывают вSPD несколько завышенные тайминги. Пользователь имеет возможность средствамиBIOS подобрать такие значения задержек, которые удовлетворят и память, и чипсет. Спецификации памятиDDR SDRAM принято обозначать либо по частоте обмена данными (в мегагерцах), либо по пиковой (теоретической) пропускной способности шины данных (мегабайт в секунду). В настоящее времяJEDEC узаконены следующие спецификацииDDR SDRAM: DDR200 (PC 1600), (DDR266 РС2100), DDR333 (РС2700) иDDR400 (РС3200). Очевидно, что даже самая скоростная памятьDDR400 имеет физическую частоту синхроимпульсов 200 МГц, что не так уж и много. Для сравнения укажем, что специально подобранные чипы памятиDDR SDRAM в графических адаптерах работают на физических частотах 250-300 МГц. Так что резерв для совершенствованияDDR SDRAM еще есть.

Память DDR SDRAM монтируется в модулиDIMM, имеющие 184 контакта. Производители чипсетов, стремясь кардинально повысить быстродействие подсистемы памяти, пошли на внедрение двухканальных контроллеров, когда модулиDIMM на каждом канале работают независимо. На практике удвоения пропускной способности, конечно, не происходит, однако увеличение быстродействия по сравнению с одноканальным вариантом заметно в «тяжелых» приложениях.

Память RDRAM изначально ориентирована на многоканальное подключение. В настоящее время в основном используют двух-канальные варианты. Так как спецификацииRambus DRAM являются корпоративным стандартом, компания первоначально маркировала модули по эффективной частоте:РС800, PC 1066, PC 1200. Однако с внедрением четырехканальных модулей и шины шириной 32 бит такую маркировку посчитали неадекватной. Сейчас часто, по аналогии сDDR SDRAM, используют пиковую пропускную способность шины памяти и маркируют модули какRIMM1600, RIMM2100, RIMM2400. В четырех канальном варианте 32-битные модулиРС1200 имеют пропускную способность до 9600 Мбайт/с, что является рекордом для подсистемы памяти персонального компьютера.

Согласование производительности

О методике выбора тица памяти для домашнего компьютера мы уже рассказывали в разделе, посвященном системным платам. Напомним, что лучшим вариантом, на наш взгляд, сейчас является память DDR SDRAM с физической частотой синхронизации, совпадающей с частотой системной шины или кратной ей, а также с запасом по пропускной способности. С учетом этих требований для процессоровPentium 4 (Celeron 4) с частотой системной шины 100 МГц (эффективная частота 400 МГц) подойдет памятьDDR400 (РС3200), при частоте системной шины 133 МГц (эффективная частота 533 МГц) лучше остановиться на двухканальном вариантеDDR333. Для процессоровPentium 4 с эффективной частотой системной шины 800 МГц (физическая частота 200 МГц) альтернативы двухканальнойDDR400 просто не существует.

Для процессоров Athlon (Duron) выбор очень прост: эффективная частота системной шины должна совпадать с частотой синхронизации памяти. Например, процессоруAthlon XP 2400+ (частота шины 333 МГц) точно соответствует памятьDDR333 (PC2 700). Сложнее выглядит ситуация с подсистемой памяти на платформеAthlon 64, поскольку контроллер шины интегрирован в ядро процессора. Здесь для пользователя нет никакого выбора — придется ставить ту модификацию памяти, которую «заложила» компанияAMDпри проектировании процессора.

По поводу таймингов заметим следующее: увидеть в BIOS или операционной системе значения, записанные вSPD, невозможно. Для этого требуется устанавливать специальные программы (утилиты). Обнаружив дробные значения тайминга (например, 2,5-2-2) не удивляйтесь, поскольку памятьDDR SDRAM может начинать передачу первого пакета на половинке целого синхроимпульса, то есть по спаду сигнала. Уменьшение тайминга вручную средствамиBIOS поможет прибавить 2-3 кадра в секунду в некоторых играх, но, вполне вероятно, в разы увеличит количество «глюков» в системе. Если все же есть неодолимое желание увеличить скорость работы памяти, лучше приобрести специально подобранный «разогнанный» модуль от известного производителя. Вот только стоит он иногда в два раза дороже обычного.

В части определения необходимого объема памяти можно сказать так: брать надо столько, на сколько хватает денег. Эмпирически можно прикинуть, что 256 Мбайт сегодня являются стартовым уровнем, 512 Мбайт обеспечат комфортную работу приложений, а 1024 Мбайт хватит даже для самых прожорливых игр и еще останется запас на ближайшее будущее. Приобретать лучше модули максимального объема, то есть 512 Мбайт на сегодняшний день. Если же денег хватает только на 256 Мбайт, следующий модуль (по мере накопления средств) берите на 512 Мбайт: ныне нет никаких проблем со стыковкой разновеликих модулей.

Поставщики и производители

Компании, действующие на рынке оперативной памяти, можно условно разделить на поставщиков, сборщиков и производителей. Первые занимаются изготовлением исключительно микросхем памяти. Вторые собирают из этих микросхем модули. И только производители имеют полную технологическую цепочку: от изготовления кремниевых «блинов» до выпуска модулей различного типа.

Микросхемы, поступающие на сборку, могут быть трех категорий. Первая (класс «А») характеризуется стопроцентным тестированием чипов, что гарантирует их работоспособность в условиях, заданных спецификациями. Однако невозможно протестировать каждую из миллиардов микросхем памяти, ежегодно выходящих с производственных линий. Поэтому продукция класса «А» занимает на рынке не более 10-15% и отличается повышенной стоимостью. Как правило, класс «А» лояльно относится к разгону путем уменьшения таймингов. Изделия класса «С» относятся к коммерческому ширпотребу. И ничего плохого в этом нет — они вполне работоспособны в штатных режимах, а стоят дешевле. Все прочие микросхемы, не попавшие в классификацию, продаются россыпью по цене кремниевого мусора, и их с удовольствием покупают безвестные китайские сборщики модулей памяти.

Сам модуль памяти представляет собой достаточно сложное изделие. Печатная плата изготовляется многослойной, проводники параллельной шины обязаны иметь одинаковую длину, высокоточный монтаж микросхем подразумевает автоматизированное производство. Все требования к модулям памяти заданы в спецификациях JEDEC. К сожалению, некоторые сборщики пренебрегают отраслевыми стандартами и выпускают чрезвычайно дешевые, однако недостаточно качественные изделия.

Как же уберечься от покупки «глючных» модулей, собранных «на коленке» ? Советуем обращать внимание на название фирмы-изготовителя. Компании, выпускающие качественную продукцию, заботятся о своей репутации, и характеристики их модулей памяти точно соответствуют спецификациям. Среди фирм, обладающих полным производственным циклом, отметимSamsung, Hynix (Hyundai), Fujitsu, LG Semiconductor, NEC, Infineon. ПричемSamsung иHynix на пару выпускают едва ли не половину общего мирового объема чипов памяти. Среди компаний, занимающихся сборкой модулей из готовых микросхем, знамениты качественной продукциейViking, Transcend JetRam, Corsair, Crucial, Simple Technology, Kingston, Kingmax, TwinMOS. «Средний класс» представлен широко распространенными в России изделиями тайванских компанийMtec иNCP, а также обширным спектром продукции на чипах всемирно известной компанииWinbond (ее чипы часто используют «брэндовые» сборщики модулей памяти). Сказать что-либо однозначно плохое про их продукцию нельзя. Быть может, чуть выше, чем у «брэндовских» компаний, процент брака. Но в целом для штатного режима возможностей этих модулей вполне хватает. Атмосфера на рынке оперативной памяти отнюдь не безоблачна. К сожалению, широко представлены изделия, которые и третьесортными назвать трудно. Если недорогой модуль памяти лишен опознавательных знаков, а в прайс-листе именуется как «памятьXXX мегабайтPC3200», остерегайтесь выкладывать за него деньги. Обычно на чипах таких модулей вместо внятных названий стоят клички вроде«Win», «АСЕ», «PLUSS», «AMI» и прочие, объединенные безразмерным понятиемпо пате. Такой модуль может исправно работать в штатном режиме, но имеет неприятное свойство выходить из строя на следующий день после окончания гарантии, срок которой всего 6 месяцев (минимум, определяемый законом о защите прав потребителя). Дешевле один раз купить продуктKingston с «пожизненной» гарантией, чем каждые полгода бегать в магазин за памятьюпо пате.

|

Последствия некоторых архитектурных решений. Работа с памятью. Задумывались о характере изменений, внесенных инженерами в Nehalem относительно Core 2. Согласно формуле, которую избрали для себя сами проектировщики, на 1% увеличения энергопотребления должно было приходиться 2% увеличения производительности. Однако вопрос в том, как правильно измерять эту самую производительность. Ведь даже добавление шины QPI в одних задачах может не сказать вообще, а в других – проявить себя в полный рост. Тоже справедливо и для нового трехканального контроллера памяти, и для реструктурированной иерархии кэша. На самом деле больше всего вопросов вызывают именно изменения в работе с памятью, на них стоит остановиться подробнее. По опыту предыдущих тестирований несложно предугадать, например, в каких приложениях эффект от виртуальных ядер HyperThreading будет ощутим, а вот попытаться предсказать поведение Bloomfield при работе с памятью в обычных домашних приложениях – трудновато. Судите сами – с одной стороны полностью переработана кэш-память. Вместо простой, привычной и понятной структуры двухуровнего кэша перед нами механизм, работающий с тремя типами памяти разного размера и скорости. При этом крайне важный размер L2 сокращен до 256 Кб на ядро. Сможет ли это компенсировать большой, но медленный L3? Как поспособствует встроенный КП, в каких режимах он будет наиболее эффективен? Все это лишь предстоит выяснить. Чтобы не быть голословными, приведем для начала таблицу задержек кэшей различных уровней в Bloomfield и Penryn:

Такое устройство характерно скорее для серверных CPU, Opteron давно использует схожую структуру с небольшим L2 и огромным L3. А вот самый первый Pentium 4 Extreme Edition, в котором добавили L3 в свое время не получил от этого существенной прибавки в скорости обычных приложений. Про базы данных и прочие серверные операции мы не говорим, так как перед нами все-таки процессор под торговой маркой Core, а не Xeon. Тем не менее, замерить непосредственно эффективность работы кэш-памяти проблематично. Необходимые инструменты отсутствуют, да и в любом случае неравные платформы (не забываем про месторасположение КП) даже с одинаковой памятью могут дать слишком большую погрешность измерений, сводящую полезность результатов на “нет”. А вот отдельно скорость работы с памятью измерить можно. Только посмотрите, насколько сократились задержки КП при работе с DDR3 от переноса последнего в ядро! Более того, как уже отмечалось, каналов памяти теперь целых три, и пиковую пропускную способность в 25.6 Гб/c CPU достигает только при установке модулей на все три 64-битных контроллера. Нельзя не сказать и об особенностях работы КП Nehalem, которые будут трактоваться производителями материнских плат на свой вкус. Дело в том, что “набрать” трехканальность можно будет двумя способами. На некоторых материнских платах будет установлено 4 слота, на некоторых – 6. В случае использования конфигурации 4х слотов, первые три будут соответствовать трем каналам контроллеров в CPU, а модуль RAM, установленный в четвертый слот, будет разделять пропускную способность одного из каналов. Другими словами, если у вас установлено 4 планки по гигабайту во все 4 слота, при доступе к первым трем гигабайтам пропускная способность будет на уровне заявленных 25.6 Гб/с, а как только потребуется обратиться к четвертому гигабайту, она упадет до уровня производительности при использовании одноканального режима. В любом случае даже в таком режиме общая производительность будет больше, чем при двухканальной памяти. Выглядеть это будет так:

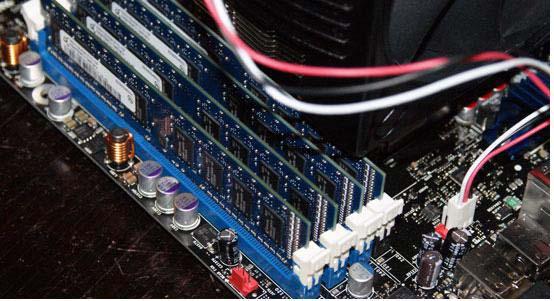

Более продвинутой является конфигурация с использованием 6 слотов для трех каналов по 2 модуля на каждый канал:

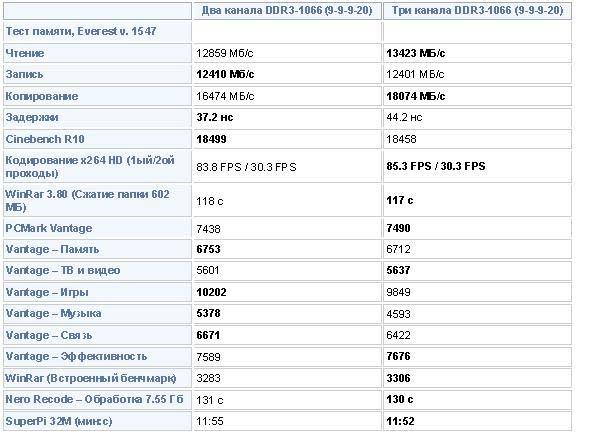

Тут все понятно и прозрачно – для трехканальности, следует устанавливать либо три, либо шесть модулей. Однако все это теория. Дополнительный третий канал памяти это, конечно, очень серьезно, однако будет ли заметен от него эффект, или же в реальных приложениях практическая ценность третей планки будет сводиться лишь к увеличенному объему? Проведя тестирование Nehalem с использованием двух и трехканального режима работы, можно сделать вывод, что это задел на будущее. Серьезный эффект от огромной пропускной способности могут получить лишь будущие серверные системы, построенные на базе CPU с числом физических ядер более шести и с несколькими такими процессорами, объединенными для параллельных вычислений. Сейчас же для домашних пользователей третий модуль является, фактически, пустой тратой денег. Хотя для получения максимальной отдачи от Nehalem и он, конечно, не лишний. Судите сами:

Лекция № Накопители информации

Типы запоминающих устройств: флэш-память дисковая память: НГМД НЖМД винчестер магнитооптическая оптическая: CD-ROM DVD-ROM магнитная лента голографическая память перфолента перфокарта Флэш-память (или флеш-память) — разновидность твердотельной полупроводниковой энергонезависимой перезаписываемой памяти. Флэш-память может быть прочитана сколько угодно раз, но писать в такую память можно лишь ограниченное число раз (обычно около 10 000). Преимуществом флэш-памяти над обычной является её энергонезависимость — при выключении энергии содержимое памяти сохраняется. Преимуществом флэш-памяти над жёсткими дисками, CD, DVD -ROM-и, является отсутствие движущихся частей. Поэтому флэш-память более компактна, дешевле (с учётом стоимости устройств чтения-записи) и обеспечивает более быстрый доступ. Недостатком, по сравнению с жёсткими дисками, является относительно малый объём: объём флэш-карт составляет около 8 Гб. (на сегодняшний день этот недостаток уже в прошлом: компания Apple выпустила флэш-носители емкостью до 60 Гб.) Благодаря своей компактности, дешевизне и отсутствию потребности в энергии, флэш-память широко используется в портативных устройствах, работающих на батарейках и аккумуляторах — цифровых фотокамерах и видеокамерах, цифровых диктофонах, MP3-плеерах, КПК. Кроме того, она используется для хранения встроенного программного обеспечения в различных периферийных устройствах (маршрутизаторах, коммуникаторах, принтерах, сканерах и т. д.). Флэш-память бывает как съёмной, так и несъёмной. Съёмную флэш-память применяют для хранения изображения и звука в аудио- и видеоаппаратуре, несъёмную — для хранения встроенного программного обеспечения, операционных систем. По скорости чтения/записи Так как при потоковой передаче медиаданных больших объемов время считывания/записи и передачи файла существенно сказывается на эргономике устройства, выпускается «разноскоростная» флэш-память. Скорость обычно маркируется в скоростях стандартного CD-привода (150 KБайт/сек.). По конструктивному исполнению и интерфейсам Compact Flash TypeI (CF I) Compact Flash TypeII (CF II) Memory Stick SecureDigital (SD) miniSD xD-Picture Card (xD) MultiMediaCard (MMC) RS-MMC SmartMedia Card (SMC) USB-flash

Накопитель на жёстких магнитных дисках, жёсткий диск или винче́стер, — энергонезависимое, перезаписываемое компьютерное запоминающее устройство. Является основным накопителем данных практически во всех современных компьютерах. В отличие от «гибкого» диска (дискеты), информация в НЖМД записывается на жёсткие (алюминиевые или стеклянные) пластины, покрытые слоем ферромагнитного материала. Считывающие головки в рабочем режиме не касаются поверхности пластин благодаря прослойке воздуха, образуемой при быстром вращении дисков. Название «винчестер» жёсткий диск получил благодаря фирме IBM, которая в 1973 выпустила жёсткий диск модели 3340, впервые объединивший в одном неразъёмном корпусе диски и считывающие головки. При его разработке инженеры использовали краткое внутреннее название «30-30», что означало два модуля (в максимальной компоновке) по 30 Мб каждый. Кеннет Хоутон, руководитель проекта, по созвучию с обозначением винтовки «30-30» компании «Винчестер» предложил назвать этот диск «винчестером». По другой версии, название «винчестер» происходит от места первоначальной разработки — филиала IBM в г. Винчестере (Великобритания). Интерфейс — способ, использующийся для передачи данных. Современные накопители могут использовать интерфейсы ATA (IDE, EIDE), Serial ATA, SCSI, USB. Ёмкость (англ. capacity)- количество данных, которые могут храниться накопителем. Ёмкость современных винчестеров достигает 5 Тб. Физический размер — почти все современные накопители для персональных компьютеров имеют размер либо 3,5, либо 2,5 дюйма. Время случайного доступа (англ. random access time) — от 2 мс до 15 мс. Скорость вращения шпинделя (англ. spindle speed) — количество оборотов шпинделя в минуту. От этого параметра в значительной степени зависят время доступа и скорость передачи данных. В настоящее время выпускаются винчестеры со следующими стандартными скоростями вращения: 4200 об./мин. (ноутбуки), 5400 и 7200 об./мин. (персональные компьютеры), 10000 и 15000 об./мин. (серверы и высокопроизводительные рабочие станции). Надёжность (англ. reliability) — определяется как среднее время наработки на отказ (Mean Time Between Failures, MTBF). Количество операций ввода-вывода в секунду — у современных дисков это около 50 оп./сек при произвольном доступе к накопителю и около 100 оп./сек при последовательном доступе. Потребление энергии — важный фактор для мобильных устройств. Уровень шума — шум, который производит механика накопителя при его работе. Указывается в децибелах. Тихими накопителями считаются устройства с уровнем шума около 26 дБ и ниже. Сопротивляемость ударам (англ. G-shock rating) — сопротивляемость накопителя резким скачкам давления или ударам, измеряется в единицах допустимой перегрузки g во включенном и выключенном состоянии. Скорость передачи данных (англ. Transfer Rate): Внутренняя зона диска: от 44,2 Мб/с до 74,5 Мб/с Внешняя зона диска: от 74,0 Мб/с до 111,4 Мб/с Производители Большая часть всех винчестеров производятся всего несколькими компаниями: Seagate, Western Digital, Samsung, а также ранее принадлежавшим IBM подразделением по производству дисков фирмы Hitachi. Fujitsu продолжает выпускать жёсткие диски для ноутбуков и SCSI-диски, но покинула массовый рынок в 2001 году. Toshiba является основным производителем 2,5- и 1,8-дюймовых HDD для ноутбуков. Компакт-диск («CD», «CD-ROM», «КД ПЗУ») — оптический носитель информации в виде диска с отверстием в центре, информация с которого считывается с помощью лазера. Изначально компакт-диск был создан для цифрового хранения аудио (т. н. Audio-CD), однако в настоящее время широко используется как устройство хранения данных широкого назначения (т. н. CD-ROM). Технические детали Компакт-диски изготавливаются из поликарбоната толщиной 1,2 мм, покрытого тончайшим слоем алюминия (ранее использовалось золото) с защитным слоем из лака, на котором обычно печатается этикетка.Обычно компакт-диски имеют в диаметре 12 см и вмещают до 650 мегабайт информации. Бывают также мини-CD диаметром 8 см, на которые вмещается около 140 Мб данных. Информация на диске записывается в виде спиральной дорожки так называемых питов (углублений), выдавленных на поликарбонатном слое. Каждый пит имеет примерно 125 нм в глубину и 500 нм в ширину. Длина пита варьируется от 850 нм до 3,5 мкм. Расстояние между соседними дорожками спирали — 1,5 мкм. Данные с диска читаются при помощи лазерного луча с длиной волны 780 нм, который просвечивает поликарбонатный слой, отражается от алюминиевого и считывается фотодиодом. Луч лазера образовывает на отражающем слое пятно диаметром примерно 1,5 мкм. Так как диск читается с нижней стороны, каждый пит выглядит для лазера как возвышение. Места, где такие возвышения отсутствуют, называются площадками. Свет от лазера, попадающий на площадку, отражается и улавливается фотодиодом. Если же свет попадает на возвышение, он испытывает интерференцию со светом, отражённым от площадки вокруг возвышения и не отражается. Так происходит потому, что высота каждого возвышения равняется четверти длины волны света лазера, что приводит к разнице в фазах в половину длины волны между светом, отражённым от площадки и светом, отражённым от возвышения. Компакт-диски бывают для однократной записи (CD-R) и для многократной записи (CD-RW). Диски последних двух типов предназначены для записи в домашних условиях на специальных пишущих приводах для компакт-дисков. Скорость чтения/записи CD указывается кратной 150 KБ/с, т. е. (к примеру) 48-скоростной привод обеспечивает максимальную скорость чтения (или записи) дисков, равную 48 × 150 = 7200 KБ/с (7.03 MБ/с).

| ||||||||||||||||

|

|

| |||||||||||||||

Фактически

результаты многих испытаний находятся

в пределе погрешности испытаний, так

что огромная пропускная способность

Nehalem’а, работающего с памятью в

трехканальном режиме, в домашних

приложениях просто не используется.

Итак, мы поняли, что высокий

уровень производительности при работе

с памятью достижим и без использования

трех модулей памяти. Однако встает

другой вопрос – какого типа памяти

будет минимально достаточно для

полного раскрытия потенциала Bloomfield?

Ведь, скажем, многие пользователи на

волне выхода первых чипсетов X38 и P35 с

поддержкой DDR3 приобрели не самые

производительные на текущий момент

киты. Следующая таблица результатов

даст ответ на этот вопрос.

Фактически

результаты многих испытаний находятся

в пределе погрешности испытаний, так

что огромная пропускная способность

Nehalem’а, работающего с памятью в

трехканальном режиме, в домашних

приложениях просто не используется.

Итак, мы поняли, что высокий

уровень производительности при работе

с памятью достижим и без использования

трех модулей памяти. Однако встает

другой вопрос – какого типа памяти

будет минимально достаточно для

полного раскрытия потенциала Bloomfield?

Ведь, скажем, многие пользователи на

волне выхода первых чипсетов X38 и P35 с

поддержкой DDR3 приобрели не самые

производительные на текущий момент

киты. Следующая таблица результатов

даст ответ на этот вопрос.  Сделаем

небольшую оговорку для внимательных

читателей – частота памяти 1600 МГц

была получена на i7-965 EE путем установки

множителя Uncore в положение x24.0, и,

соответственно, памяти в x12.0,то есть,

фактически, это уже нештатный режим

работы и небольшой разгон.

Как и следовало ожидать, бескомпромиссную

производительность показывает кит

из трех модулей быстрой DDR3-1600. Однако

нельзя не заметить, что разница между

DDR3-1066 и 1600 на сходных таймингах (а это,

между прочим, полуторакратная разница

в пропускной способности) не очень

сильно влияет на результаты. Это только

подтверждает выводы предыдущего

абзаца – используя в повседневной

работе стандартные неспециализированные

приложения, не стоит гнаться за

максимальной производительностью

подсистемы памяти Core i7. Разница в цене

между самым производительным и средним

вариантом (не стоит уходить в крайности

и оставлять одноканальную память)

будет бросаться в глаза намного больше,

чем разница в скорости работы реальных

приложений.

Сделаем

небольшую оговорку для внимательных

читателей – частота памяти 1600 МГц

была получена на i7-965 EE путем установки

множителя Uncore в положение x24.0, и,

соответственно, памяти в x12.0,то есть,

фактически, это уже нештатный режим

работы и небольшой разгон.

Как и следовало ожидать, бескомпромиссную

производительность показывает кит

из трех модулей быстрой DDR3-1600. Однако

нельзя не заметить, что разница между

DDR3-1066 и 1600 на сходных таймингах (а это,

между прочим, полуторакратная разница

в пропускной способности) не очень

сильно влияет на результаты. Это только

подтверждает выводы предыдущего

абзаца – используя в повседневной

работе стандартные неспециализированные

приложения, не стоит гнаться за

максимальной производительностью

подсистемы памяти Core i7. Разница в цене

между самым производительным и средним

вариантом (не стоит уходить в крайности

и оставлять одноканальную память)

будет бросаться в глаза намного больше,

чем разница в скорости работы реальных

приложений.