- •2.1. Устройство и принцип действия

- •2.1.1. Принцип действия асинхронной машины

- •2.2. Рабочий процесс трехфазной асинхронной машины

- •2.2.2. Частота вращения мдс ротора

- •2.2.3. Приведение рабочего процесса асинхронной машины при вращающемся роторе к рабочему режиму трансформатора

- •2.2.4. Приведение обмотки ротора к обмотке статора

- •2.2.5. Векторная диаграмма асинхронного двигателя

- •2.3. Электромагнитный момент асинхронной машины

- •2.3.1. Энергетическая диаграмма асинхронного двигателя. Вывод выражения электромагнитного момента асинхронной машины

- •2.3.2. Максимальное значение электромагнитного момента

- •2.3.3. Начальный пусковой момент

- •2.3.4. Относительное значение электромагнитного момента

- •2.3.5. Зависимость электромагнитного момента асинхронного

- •2.4. Круговая диаграмма асинхронной машины

- •2.4.1. Общие замечания

- •2.4.2. Обоснование круговой диаграммы асинхронной машины

- •2.4.3. Характерные точки круговой диаграммы асинхронной машины

- •2.4.4. Определение величин, характеризующих работу

- •2.4.5. Построение круговой диаграммы по данным опытов

- •2.4.6. Оценка точности круговой диаграммы

- •2.5. Пуск в ход трехфазных асинхронных двигателей

- •2.5.2. Прямой пуск

- •2.5.3. Реакторный пуск

- •2.5.4. Автотрансформаторный пуск асинхронных двигателей

- •2.5.5. Пуск переключением со звезды на треугольник (у – д)

- •2.5.6. Реостатный пуск ад с фазным

- •2.6. Асинхронные двигатели с вытеснением тока в обмотке

- •2.6.1. Глубокопазный асинхронный двигатель

- •2.6.2. Двухклеточный асинхронный двигатель

- •2.6.3. Другие разновидности ад с вытеснением тока

- •2.7. Регулирование частоты вращения асинхронного двигателя

- •2.7.1. Общие замечания

- •2.7.2. Частотное регулирование

- •2.7.3. Регулирование частоты вращения асинхронного двигателя

- •2.7.5. Регулирование частоты вращения асинхронного двигателя

- •2.8. Особые режимы работы и виды асинхронных машин

- •2.8.1. Асинхронный генератор

- •2.8.2. Режим противовключения (электромагнитного тормоза)

- •2.8.3. Индукционный регулятор. Фазорегулятор

- •2.8.4. Работа ад при неноминальных условиях

2.8.2. Режим противовключения (электромагнитного тормоза)

В этом режиме ротор

АМ, подключенный к сети вращается в

сторону, противоположную вращению поля,

следовательно, частоте вращения ротора

n<0,

а скольжение

.

Вращение осуществляется за счет

механической энергии внешнего приводного

механизма. Теоретически скольжение

изменяется в пределах

.

Вращение осуществляется за счет

механической энергии внешнего приводного

механизма. Теоретически скольжение

изменяется в пределах .

На практике обычно

.

На практике обычно .

В режиме противовключения активная и

реактивная составляющие вторичного

тока имеют те же знаки, что и в двигательном

режиме. В режимепротивовключения

АМ развивает положительный электромагнитный

момент, действующий в направлении поля,

однако он является тормозящим, т.к.

действует встречно по отношению к

вращению ротора.

.

В режиме противовключения активная и

реактивная составляющие вторичного

тока имеют те же знаки, что и в двигательном

режиме. В режимепротивовключения

АМ развивает положительный электромагнитный

момент, действующий в направлении поля,

однако он является тормозящим, т.к.

действует встречно по отношению к

вращению ротора.

С

другой стороны к ротору приложен внешний

вращающий момент и таким образом машина

получает механическую мощность с вала.

Об этом свидетельствует изменение знака

воображаемого сопротивления

,

включенного во вторичную цепь схемы

замещения АМ, приведенной к работе

трансформатором. Это сопротивление

становится отрицательным. Отрицательной

оказывается и выделенная в нем

электрическая мощность

,

включенного во вторичную цепь схемы

замещения АМ, приведенной к работе

трансформатором. Это сопротивление

становится отрицательным. Отрицательной

оказывается и выделенная в нем

электрическая мощность ,

что является эквивалентом мощности

механической.

,

что является эквивалентом мощности

механической.

Таким образом, АМ в режиме противовключения потребляет мощность с двух сторон: электрическую со стороны сети и механическую со стороны вала, и вся эта мощность расходуется на потери в машине и в основном на покрытие электрических потерь в обмотке ротора. Полезной мощности АМ в этом режиме не развивает. В связи с этим режим электромагнитного тормоза является самым тяжелым в тепловом отношении.

В

данном случае электромагнитная мощность,

получаемая от сети, переводится на

ротор, частично покрывая электрические

потери в роторе. Другая часть потерь

покрывается за счет механической

мощности с вала.

покрывается за счет механической

мощности с вала.

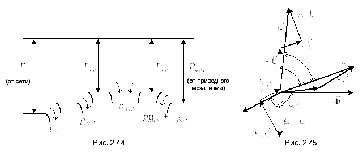

В соответствии с этим изобразим энергетическую (рис. 2.44) и векторную

(рис. 2.45) диаграмму АМ.

В этом режиме

сопротивление

мало, поэтому вторичный ток

мало, поэтому вторичный ток и угол

и угол значительны. При этом первичный ток

значительны. При этом первичный ток и угол

и угол также велики. Это подтверждает, что

режим противовключения является тяжелым

в тепловом отношении.

также велики. Это подтверждает, что

режим противовключения является тяжелым

в тепловом отношении.

Режим электромагнитного тормоза применяется для торможения и остановки АД и приводимых им в движение механизмов.

Это осуществляется путем изменения направления вращения поля за счет переключения двух любых питающих проводов (фаз) обмотки статора. Механическая мощность развивается за счет вращения по инерции масс ротора и присоединенного к нему механизма при уменьшении частоты вращения. При n=0 машина отключается от сети. При осуществлении реверса отключение не происходит.

В случае АДФ, в процессе осуществления режима противовключения, в цепь ротора включают добавочные сопротивления (тормозной режим становится устойчивым).

2.8.3. Индукционный регулятор. Фазорегулятор

Индукционный регулятор (ИР) представляет собой АДФ с заторможенным ротором, работающий как поворотный автотрансформатор. Он предназначен для регулирования напряжения сети переменного тока. ИР бывают одно и трехфазные. Более широко применяется трехфазные ИР.

Первичная

обмотка ИР с числом витков

подключается параллельно к сети, а

вторичная с числом витков

подключается параллельно к сети, а

вторичная с числом витков – последовательно с этой цепью Обычно

в качестве первичной используется

обмотка ротора, так как в этом случае с

помощью щеток и контактных колец

выводятся лишь три зажима. Обмотка

ротора может быть соединена в У или Д

(рис. 2.45,а). При подключении ИР к сети

первичная обмотка создает вращающее

магнитное поле Ф. Это поле индуктирует

в соответствующих фазах ротора и статора

ЭДСЕ1

и Е2

. Эти ЭДС сдвинуты по фазе на угол β

равный пространственному сдвигу осей

соответствующих фаз. Следовательно,

напряжение на выходе ИР будет равно

геометрической сумме этих ЭДС, т.е.

– последовательно с этой цепью Обычно

в качестве первичной используется

обмотка ротора, так как в этом случае с

помощью щеток и контактных колец

выводятся лишь три зажима. Обмотка

ротора может быть соединена в У или Д

(рис. 2.45,а). При подключении ИР к сети

первичная обмотка создает вращающее

магнитное поле Ф. Это поле индуктирует

в соответствующих фазах ротора и статора

ЭДСЕ1

и Е2

. Эти ЭДС сдвинуты по фазе на угол β

равный пространственному сдвигу осей

соответствующих фаз. Следовательно,

напряжение на выходе ИР будет равно

геометрической сумме этих ЭДС, т.е.

или

или .

Векторная

диаграмма изображена на рис.2.45,б.

.

Векторная

диаграмма изображена на рис.2.45,б.

При повороте ротора конец вектора Ė2 будет скользить по окружности. При этом если β = 0˚ и β = 180˚ получим соответственно:

,

,

.

.

Если

,

то

,

то ,

тогда

,

тогда ,

а

,

а .

.

Попутно отметим, что поворот ротора ИР и фиксация его в нужном положении осуществляется с помощью червячной передачи с ручным или электроприводом.

Рассмотренный ИР имеет два недостатка:

1) при изменении величины U2 изменяется и его фаза, что не всегда желательно,

в результате взаимодействия вращающегося поля с токами, возникает вращающий момент, действующий на червячную передачу.

Поэтому применяют сдвоенный ИР (рис.2.46,а), представляющий собой совокупность двух одиночных ИР с общим валом. Обмотки роторов сдвоенного ИР включаются параллельно сети, а статорные обмотки последовательно.

На первичной и

вторичной сторонах одного из ИР

осуществляется переключение двух фаз.

В результате этого изменяется направление

вращения поля этого ИР. Таким образом,

каждый ИР создает свое поле, причем поля

вращаются в противоположных направлениях

(рис.2.46,б). При повороте ротор по направлению

вращения одного поля, ротор другого ИР

поворачивается против поля. В результате

ЭДС

и

и будут поворачиваться в противоположные

стороны на равные углы. При этом напряжение

на выходе ИР, изменяясь по величине,

будет неизменным по фазе

будут поворачиваться в противоположные

стороны на равные углы. При этом напряжение

на выходе ИР, изменяясь по величине,

будет неизменным по фазе .

.

Будет отсутствовать и вращающий момент на валу.

АДФ можно использовать

в качестве фазорегулятора (ФР), т.е. для

изменения фазы напряжения. Выходное

напряжение снимается с контактных колец

машины. Если принять

,

то можно считать

,

то можно считать и

и .

. и

и – ЭДС в фазах статора и ротора,

индуктируемые вращающемся полем. При

повороте ротора изменяется уголβ.

Векторы

– ЭДС в фазах статора и ротора,

индуктируемые вращающемся полем. При

повороте ротора изменяется уголβ.

Векторы поворачиваются относительно векторов

поворачиваются относительно векторов .

.

Поворот и фиксация ротора осуществляется с помощью червячной передачи.