- •Аналоговые электроизмерительные приборы

- •3.1. Общие сведения

- •3.2. Электромеханические измерительные приборы

- •3.2.1. Приборы магнитоэлектрической системы

- •3.2.2. Приборы выпрямительной системы

- •3.2.3. Приборы термоэлектрической системы

- •3.2.4. Приборы электромагнитной системы

- •3.2.5. Приборы электродинамической системы

- •3.2.6. Электростатические вольтметры

- •3.2.7. Приборы индукционной системы

- •3.3. Электронные измерительные приборы

- •3.3.1. Электронные вольтметры переменного напряжения

- •3.3.2. Выпрямители (детекторы)

- •3.3.3. Особенности электронных измерительных приборов

- •3.4. Влияние формы сигнала на показания приборов

- •3.4.1. Сигнал без постоянной составляющей

- •3.4.2. Сигнал сумма переменной и постоянной составляющих

Аналоговые электроизмерительные приборы

3.1. Общие сведения

Измерительный прибор (ИП) – наиболее распространенный вид средств измерений. Все ИП можно поделить на две большие группы: аналоговые и цифровые.

Аналоговые измерительные приборы (АИП) – это такие приборы, показания которых – являются непрерывной функцией изменения входной измеряемой величины (могущей принимать бесконечное множество значений в определенном диапазоне). Группу АИП можно представить двумя подгруппами: приборы для статических измерений (вольтметры, амперметры, омметры и др.) и приборы для динамических измерений.

Приборы для динамических измерений, в свою очередь, делятся на показывающие АИП (например, электронно-лучевые осциллографы, анализаторы спектра) и регистрирующие приборы (например, самопишущие приборы, светолучевые осциллографы).

В данной главе рассмотрим АИП, предназначенные для статических измерений: электромеханические и электронные ИП.

Электромеханические ИП основаны на преобразовании электрической энергии входного сигнала в механическую энергию углового (реже – линейного) перемещения подвижной части отсчетного устройства. Кроме самостоятельного применения, электромеханические ИП используются также в качестве выходных устройств большинства электронных АИП.

Электронные ИП – это такие АИП, в которых энергия для механического перемещения указателя отсчетного устройства поступает не от источника измеряемого сигнала (как в электромеханических приборах), а от вспомогательного источника энергии, например, от электрической сети, питающей прибор.

3.2. Электромеханические измерительные приборы

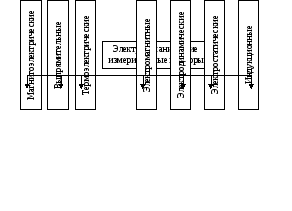

Большинство используемых сегодня в технологических процессах стационарных измерительных приборов – это классические аналоговые электромеханические приборы. Их метрологические и эксплуатационные характеристики вполне достаточны для решения основных задач технических измерений. Широко распространены электромеханические вольтметры, амперметры, омметры, фазометры, ваттметры, счетчики активной и реактивной энергии. В электромеханических измерительных приборах реализованы различные физические принципы, позволяющие преобразовать значение измеряемой величины в пропорциональное отклонение (видимое перемещение) указателя (например, стрелки прибора). Упрощенная классификация электромеханических измерительных приборов приведена на рис. 3.1.

Из всего разнообразия конструкций (систем) и схем электромеханических приборов рассмотрим некоторые наиболее распространенные. Эти устройства лежат в основе измерителей самых различных электрических и неэлектрических величин.

Рис. 3.1. Классификация электромеханических измерительных приборов

3.2.1. Приборы магнитоэлектрической системы

Одной из самых простых (и исторически, пожалуй, самых ранних) систем, используемых при построении электромеханических приборов является магнитоэлектрическая (МЭ).

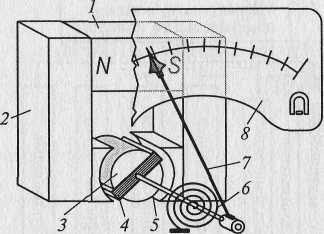

Конструкция и принцип действия. На рис. 3.2 упрощенно показана конструкция механизма такой системы, которая содержит преобразователь электрической величины (входного измеряемого тока) в механическую (угол отклонения) и отсчетное устройство (указатель и шкалу).

Постоянный магнит 1, магнитопровод 2 и цилиндрический сердечник 3 из магнитомягкого материала создают равномерное радиальное магнитное поле в воздушном зазоре, в котором расположена и может поворачиваться рамка 4 с измеряемым током. Рамка (несколько десятков витков медного провода) жестко связана с осью 5, на которой закреплена стрелка 7. Эти элементы образуют подвижную часть механизма.

Как известно, на проводник с током, находящийся в магнитном поле, действует сила. При протекании измеряемого тока I в рамке, находящейся в магнитном поле зазора, возникает вращающий момент М, равный произведению индукции В магнитного поля в зазоре, активной (т.е. находящейся в магнитном поле) площади рамки S, числу витков w и току I в рамке:

М = BS wI

Рис.3.2. Конструкция магнитоэлектрического механизма:

1 – постоянный магнит; 2 – магнитопровод; 3 – цилиндрический сердечник из магнитомягкого материала; 4 – рамка с измеряемым током; 5 – ось; 6 – спиральная пружина; 7 – стрелка; 8 – шкала

Отсчетное устройство – стрелка 7 и шкала 8 – преобразует угол отклонения (поворота) рамки α в показания (отсчет). Спиральная пружина 6 служит для создания противодействующего момента Мпр:

Мпр = α Ω,

где α – угол поворота подвижной части; Ω – удельный противодействующий момент.

Вращающий момент заставляет рамку поворачиваться. Противодействующий момент направлен навстречу вращающему. В процессе поворота рамки противодействующий момент Мпр пропорционально растет. Это происходит до тех пор, пока моменты не станут равными. При М= Мпр

B S wI= α Ω .

Следовательно, угол поворота а имеет вид

α = (BS wI) / Ω.

Таким образом, поскольку значения параметров В, S, w, Ω, практически постоянны, можно говорить о линейной зависимости угла поворота α (и, следовательно, показаний) МЭ приборов от значения измеряемой величины (в данном случае тока I).

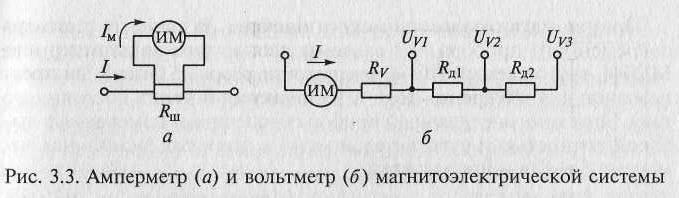

Амперметры и вольтметры. Для измерения малых токов (до 100 мА) используются непосредственно магнитоэлектрические измерительные механизмы. Если требуется измерять токи, превосходящие ток полного отклонения механизма, то применяются шунты (точные резисторы с малым сопротивлением: десятые – тысячные доли ома) – рис.3.3,а. При этом через измерительный механизм (ИМ) течет ток Iм, представляющий собой только часть измеряемого тока I. Зная соотношение между сопротивлениями рамки ИМ и шунта Rш, можно переградуировать шкалу прибора или пересчитать показания в результат измерения.

Схема магнитоэлектрического вольтметра приведена на рис. 3.3,б. Последовательно с ИМ включается резистор RV с достаточно большим сопротивлением. Добавочные резисторы RД1 и RД2 обеспечивают несколько диапазонов измерения напряжения UV

(UV3 > UV2 > UV1). Ток I через ИМ на любом диапазоне не должен превосходить номинального значения Iном для механизма.

Рассмотрим пример организации многопредельного вольтметра. Предположим, имеется МЭ механизм с сопротивлением RИM = 10 Ом и номинальным током Iном = 0,001 А. Тогда для организации на базе такого механизма вольтметра с диапазоном измерения U1 = 1 В необходимо включить последовательно с механизмом резистор RV с таким сопротивлением, которое обеспечит при измеряемом напряжении U1 = 1 В ток через механизм Iном =1,0 мА. Найдем значение этого сопротивления:

RV = (U1/Iном) – RИМ = (1:0,001) – 10 = 990 Ом.

Если мы теперь имеем МЭ вольтметр с диапазоном измерения U1 = 1 В и с внутренним сопротивлением Rвн = RИM + RV = 1 кОм, то для расширения предела измерения до U2 = 10 В необходимо включить последовательно добавочный резистор сопротивлением RД1 = 9 кОм. Для расширения предела измерения до U3 = 100 В (т. е. организации еще одного диапазона) необходимо подключить последовательно с имеющимся резистором RД1 еще один добавочный резистор RД2= 90 кОм. Таким образом, получаем схему многопредельного вольтметра постоянного тока (см. рис. 2.3,б).

Особенности магнитоэлектрических приборов. Приборы МЭ системы, по сравнению с другими электромеханическими приборами, имеют ряд преимуществ. Это более высокие точность и чувствительность; равномерная (линейная) шкала; сравнительно малое собственное потребление энергии от источника сигнала; практическое отсутствие влияния внешних магнитных полей (так как собственное поле в зазоре значительно). Есть и недостатки. Это возможность работы ИМ только на постоянном токе; сравнительная сложность реальной конструкции; заметная чувствительность к перегрузкам, механическим воздействиям, ударам, вибрации; изменение упругих свойств пружины со временем, а также зависимость показаний от изменения температуры окружающей среды.

Современные реальные конструкции, конечно, сложнее рассмотренной.

Обозначение

МЭ системы на шкалах приборов: