- •Курс лекций

- •Рецензия

- •Рецензия

- •Раздел 2 посвящен наиболее перспективным направлениям и разработкам в получении электрической энергии другими методами.

- •Содержание

- •Введение

- •Исторические условия возникновения и развития энергетической техники

- •Энергетические ресурсы и топливно-энергетический баланс.

- •Раздел 1. Тепловые электрические станции

- •Тема 1.1. Типы электрических станций

- •1.1.1. Классификация электрических станций

- •Контрольные вопросы.

- •1.1.2. Основные элементы паровых электростанций

- •1.1.3. Суточные графики потребления энергии

- •0 4 8 12 16 20 24 Часы суток

- •Тема 1.2. Технологическая схема тэс

- •1.2.1. Тепловая схема тэс

- •1.2.2. Тепловые нагрузки тэц

- •Контрольные вопросы.

- •1.2.3. Отопление и горячее водоснабжение (гвс)

- •1.2.4. Системы теплоснабжения

- •1.2.5. Подпитка тепловой сети

- •1.2.6. Основное и вспомогательное оборудование теплофикационных установок

- •Контрольные вопросы.

- •1.2.6. Топливный тракт электростанции

- •1.2.7. Сжигание жидкого топлива на электростанции

- •1.2.8. Сжигание газа на электростанции

- •Контрольные вопросы.

- •1.2.9. Газовоздушный тракт

- •1.2.10. Тракт шлакозолоудаления

- •Контрольные вопросы.

- •Тема 1.3. Органическое топливо

- •1.3.1. Виды органического топлива

- •1.3.2. Элементарный состав топлива

- •Контрольные вопросы.

- •1.3.3. Характеристики топлива.

- •1.3.4. Выход летучих и кокса, твёрдость топлива и коэффициент размолоспособности

- •1.3.5. Свойства топлива

- •Контрольные вопросы.

- •Тема 1.4. Элементы теории термодинамики

- •1.4.1. Общие определения в технической термодинамике и теплопередаче

- •1.4.2. Основные термодинамические параметры рабочего тела

- •1.4.3. Первый закон термодинамики

- •Контрольные вопросы.

- •1.4.4. Термодинамический процесс

- •1.4.5. Энтальпия

- •1.4.6. Основные термодинамические процессы в газах

- •1.4.7. Политропный процесс

- •1.4.8. Изохорный процесс

- •1.4.9. Изобарный процесс

- •1.4.10. Изотермический процесс

- •Контрольные вопросы.

- •1.4.12. Круговые процессы или циклы

- •1.4.13. Второй закон термодинамики

- •1.4.14. Цикл Карно

- •Контрольные вопросы.

- •1.4.15. Энтропия как параметр термодинамической системы.

- •1.4.16. Регенеративный цикл

- •1.4.17. Термодинамические процессы водяного пара

- •2. Удельную теплоту q1,2, подведённую к рабочему телу или отведённую от него находят по формулам:

- •4. При решении задач по h,s-диаграмме состояние рабочего тела определяют как точку пересечения любых двух линий и находят необходимые параметры пара.

- •1.4.18. Водяной пар

- •Контрольные вопросы.

- •1. Холодная вода при температуре 00с ― точки ɑ1, ɑ2, ɑ3.

- •1.4.20. Основные параметры воды и водяного пара

- •Контрольные вопросы.

- •Тема 1.5. Основное тепловое оборудование тэс

- •1.5.1. Общие сведения о паровых котлах

- •1.5.2. Устройство парового котла

- •Контрольные вопросы.

- •1.5.3. Основные параметры и обозначения паровых котлов

- •1.5.4. Поверхности нагрева паровых котлов

- •1.5.4.1. Экономайзеры

- •1.5.4.2. Испарительные поверхности нагрева

- •1.5.4.3. Пароперегреватели

- •1.5.4.4. Воздухоподогреватели

- •Контрольные вопросы.

- •1.5.5. Паровые турбины

- •1.5.6. Основные узлы и конструкция паровой турбины

- •1.5.7. Принципиальная схема конденсационной установки, устройство конденсатора

- •1.5.8. Воздухоотсасывающие устройства

- •1.5.9 Питательные и циркуляционные насосы

- •Контрольные вопросы.

- •Тема 1.6. Теплоэлектроцентрали (тэц)

- •1.6.1. Общие положения.

- •1.6.2. Регулирование тепловой нагрузки

- •1.6.3. Покрытие основной и пиковой отопительной нагрузок

- •1.6.3. Схемы включения сетевых подогревателей

- •1.6.4. Основное и вспомогательное оборудование теплофикационных установок

- •Контрольные вопросы.

- •Тема 1.7. Компоновка главного корпуса и генеральный план тэс

- •1.7.1. Основные требования, предъявляемые к компоновке тепловых электрических станций

- •1.7.2. Компоновка главного корпуса электростанции. Общие положения.

- •1.7.3. Типы компоновок главного корпуса

- •I. Степень закрытия основных агрегатов (турбин и котлов). По этому признаку компоновки главного корпуса разделяются на:

- •1. Закрытые компоновки, при которых турбоагрегаты находятся внутри соответствующих помещений. Этот тип является основным.

- •II. Взаимное расположение помещений для турбогенераторов и парогенераторов. Этот признак характеризует в основном компоновки закрытого типа. По этому признаку различают следующие варианты:

- •2. Турбоагрегаты и парогенераторы размещаются в двух отдельных параллельных зданиях, находящихся на небольшом расстоянии друг от друга и соединенных переходными

- •Контрольные вопросы.

- •1.7.3. Строительная компоновка главного корпуса тэс

- •1.7.4. Компоновка помещения парогенераторов

- •1.7.5. Компоновка машинного зала и деаэраторного отделения

- •1.7.6. Генеральный план электростанции

- •Контрольные вопросы.

- •Тема 1.8. Газотурбинные, парогазовые и атомные электрические станции

- •1.8.1. Газотурбинные электростанции

- •1. 8.2. Область применения гту

- •1.8.3. Парогазовые установки электростанции

- •1.8.2. Атомные электростанции. Общие сведения

- •2 Замедлитель 39Np нептуний

- •239Pu плутоний 235u Медленные нейтроны

- •1.8.3. Принципиальные тепловые схемы аэс

- •1.8.4. Сооружения, системы хранения и транспортировки топлива на аэс

- •Раздел 2. Альтернативные источники получения электрической энергии

- •Тема 2.1. Нетрадиционные способы получения электрической энергии

- •2.1.1. Электростанции, использующие нетрадиционные виды энергии

- •2.1.2. Гидроэлектростанции.

- •Тема 2.2. Энергетическое производство и окружающая среда

- •2.2.1. Экология

- •2.2.2. Экологические проблемы энергетики и влияние человека на окружающую среду

- •2.2.3. Экологические проблемы тепловой энергетики

- •2.2.4. Город и охрана природы

- •2.2.5. Экологические проблемы гидроэнергетики

- •2.2.6. Экологические проблемы ядерной энергетики

- •2.2.7. Некоторые пути решения проблем современной энергетики по охране окружающей среды

- •Алгоритм правильных ответов на вопросы, имеющие варианты ответа (для самопроверки).

- •Список литературы

- •1. Основная.

- •2. Дополнительная.

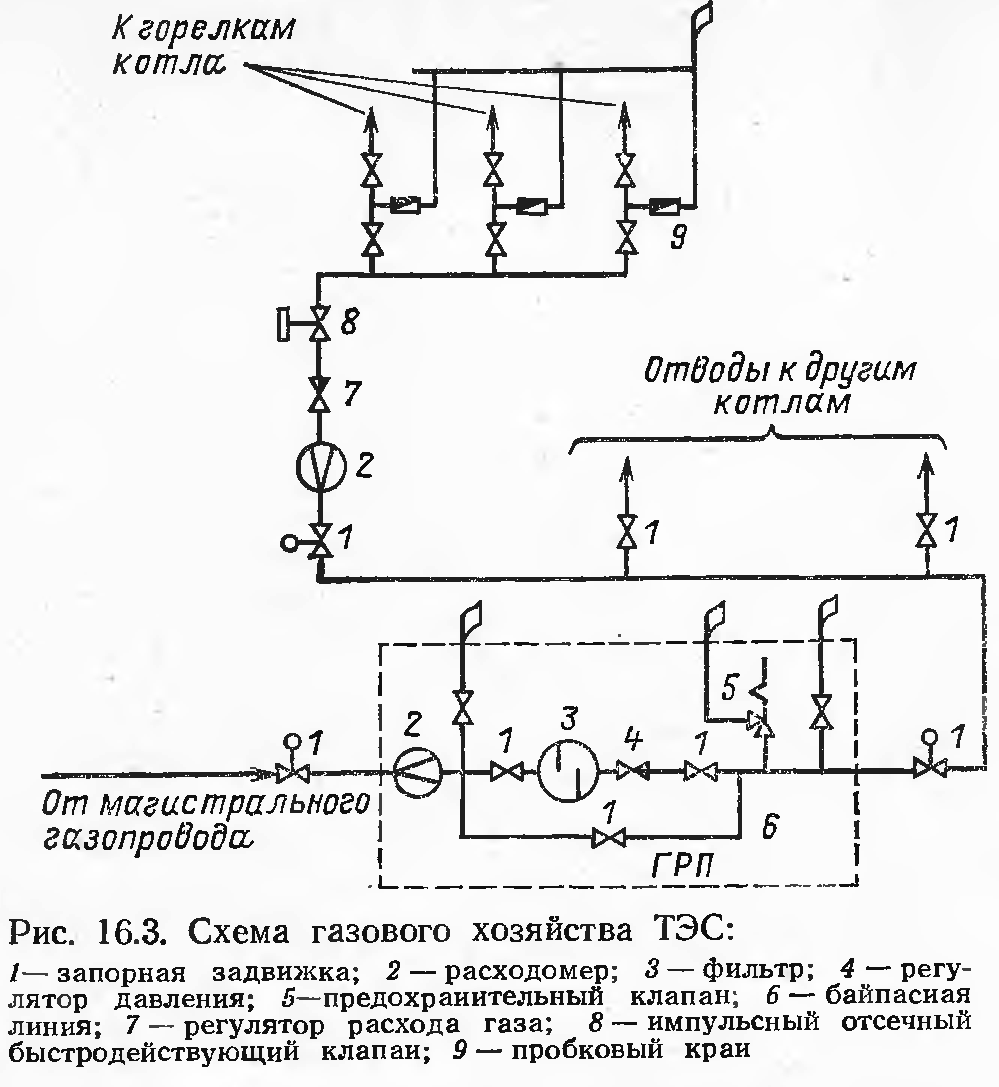

1.2.8. Сжигание газа на электростанции

Газ поступает на электростанцию от магистрального газопровода или от газораспределительной станции с давлением 0,7÷1,3 МПа по одной линии подземного трубопровода. Для снижения давления газа у форсунок парогенераторов до 0,13÷0,20 МПа предусматривается его дросселирование в газорегулирующем пункте.

Подготовка газа к его сжиганию в топке парогенератора заключается в фильтровании (отделении взвешенных твёрдых частиц) и поддержании необходимого избыточного давления 10÷20 кПа. Основные операции по очистке газа и регулированию давления производятся в газорегуляторной станции. Для очистки газа от механических примесей применяются фильтры.

Р ис.6

Схема газового хозяйства ТЭС:

ис.6

Схема газового хозяйства ТЭС:

1―запорная задвижка; 2―расходомер;

3―фильтр;4―регулятор давления; 5―предохранительный клапан; 6―байпасная линия; 7―регулятор расхода газов; 8―импульсный отсечной быстродействующий клапан; 9―пробковый кран.

При эксплуатации газового хозяйства необходим тщательный контроль за утечками газа, так как газовоздушная смесь взрывоопасна. Кроме того, газ может содержать компоненты, вредные для человека, такие как СО, Н2S.

На газопроводе к каждому парогенератору имеются: запорная задвижка, шайба, регулятор расхода газа, быстродействующий импульсный отсекающий клапан, работающий автоматически в зависимости от падения давления воздуха у горелок до заданного Газопровод покрывается теплоизоляцией.

Контрольные вопросы.

1. Каковы причины ухудшения качества топлива на тепловых электростанциях?

2. Какое оборудование относится к основным элементам системы пылеприготовления?

3. В чём заключается подготовка мазута перед его сжиганием в котле?

4. В чём заключается подготовка газа перед его сжиганием в котле?

1.2.9. Газовоздушный тракт

Газовоздушный тракт является важной составной частью тепловой электрической станции, сооружение которого связано с большими трудностями и большим расходом материалов. Этот тракт в значительной мере определяют размеры ТЭС, и на транспортировку по нему дымовых газов и воздуха тратится большое количество энергии, от его работы зависит надёжность работы ТЭС в целом.

Тепловая электрическая станция, потребляя огромное количество топлива и воздуха, выбрасывает полученные в результате сгорания вредные вещества в окружающую среду. Поэтому в газовоздушном тракте наряду с парогенератором, тягодутьевыми машинами и газовоздухопроводами всё большее значение приобретают газоочистные устройства и дымовые трубы, которые рассеивают дымовые газы в атмосфере.

Принципиальная схема газовоздушного тракта зависит от вида топлива, от принятой по проекту схемы топливоприготовления, от типа топочного устройства котлов, от способа подогрева воздуха и т.д.

Через дымовые трубы электростанции в атмосферу поступают: летучая зола и частицы несгоревшего пылевидного топлива, сернистый и серный ангидрид, окислы азота и газообразные продукты неполного сгорания. При сжигании мазута, кроме перечисленных, ― соединения ванадия, соли натрия, частицы сажи. В золе некоторых видов топлива содержатся также мышьяк, свободная двуокись кремния, свободная окись кальция и другие. При сжигании природного газа выброс окислов азота является единственным, но весьма существенным загрязнителем атмосферы.

Примеси, содержащиеся в дымовых газах, загрязняя атмосферу, оказывают вредное влияние на организм человека, растительный и животный мир. Для защиты населения от вредных выбросов по правилам, предписываемым санитарными нормами, при проектировании электростанций должно предусматриваться отделение их от жилых районов санитарно-защитными зонами, протяжённость которых определяется количеством выбросов золы, окислов серы и азота и розой ветров так, чтобы концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе не превышала предельно допустимой концентрации (ПДК).

Это обеспечивается на электростанциях, сжигающих пылевидное топливо, установкой эффективных золоуловителей и сооружением дымовых труб большой высоты, создающих более благоприятные условия для рассеивания дымовых газов, включая и рассеивание окислов серы и азота. На электростанциях, работающих на жидком топливе, основным мероприятием является сооружение высоких дымовых труб.

Тип золоуловителей и высоту дымовых труб выбирают в соответствии с расчётом рассеивания в атмосфере выбросов из дымовых труб.

На

работу золоулавливающих установок

оказывают влияние следующие характеристики

золы: слипаемость, то есть способность

золы слипаться и налипать на стенки

золоулавливающих аппаратов и газоходов;

сыпучесть; плотность; абразивность;

удельное электрическое сопротивление

и т.д.

На

работу золоулавливающих установок

оказывают влияние следующие характеристики

золы: слипаемость, то есть способность

золы слипаться и налипать на стенки

золоулавливающих аппаратов и газоходов;

сыпучесть; плотность; абразивность;

удельное электрическое сопротивление

и т.д.

Рассмотрим некоторые типы золоуловителей.

Мокропрутковые золоуловители. Процессу улавливания золы в золоуловителях этой группы способствует укрупнение частиц вследствие увлажнения их тончайшими фракциями воды, подаваемой в запылённый поток газов. Осаждение улавливаемых частиц происходит на плёнку жидкости, стекающей по внутренней стенке аппарата, чем предотвращается вторичный унос уловленной золы, нередко происходящий в сухих золоуловителях.

Для защиты от коррозии и золового износа внутренние поверхности корпуса и входного патрубка облицованы кислотоупорными керамическими плитами.

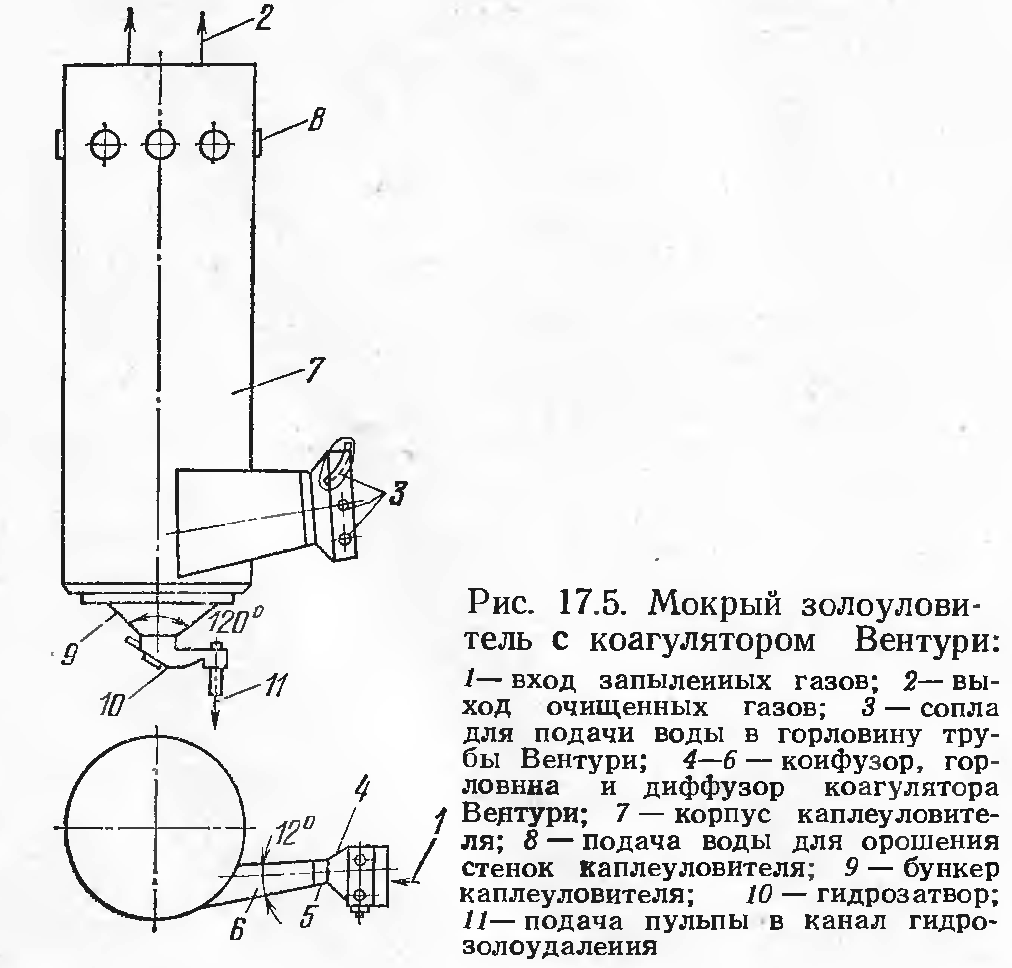

Рис.7 Мокрый золоуловитель с коагулятором Вентури:

1―вход запылённых газов; 2―выход очищенных газов; 3―сопла для подачи воды в горловину трубы Вентури; 4-6―конфузор, горловина и диффузор коагулятора Вентури; 7―корпус каплеуловителя; 8―подача воды для орошения стенок каплеуловителя; 9―бункер каплеуловителя; 10―гидрозатвор; 11―подача пульпы в канал гидрозолоудаления.

При проходе запылённых дымовых газов через прутковую решётку содержащиеся в них частицы золы осаждаются на смоченных прутках и выносятся водой в нижнюю часть аппарата, где под действием центробежной силы отжимаются к орошаемой стенке цилиндра, осаждаются на ней, а затем уносятся стекающей водой в коническое днище, затем через гидрозатвор образовавшаяся пульпа направляется в канал гидрозолоудаления.

В цилиндрической части аппарата под действием центробежной силы также происходит осаждение на стенках мелких частиц золы, которые не были уловлены на прутковой решётке. Очищенные дымовые газы выходят из аппарата и направляются к дымососу.

Степень очистки мокропруткового золоуловителя зависит от скорости газов во входном патрубке, плотности золы, её фракционного и химического состава и т.д. С увеличением крупности частиц золы степень очистки возрастает.

Положительные стороны мокропруткового золоуловителя такие: высокая эффективность, относительно невысокая стоимость, умеренные габариты, простота обслуживания.

Недостатки следующие: при значительном содержании в топливе окиси калия весьма затрудняется их эксплуатация вследствие образования во входных патрубка, на прутковых решётках твёрдых отложений сульфатов и карбонатов железа; при большой слипаемости золы происходит налипание шлака на прутки (это явление происходит на Приморской ГРЭС, где используются бурые местные угли с большим содержанием глины).

КПД мокропрутковых золоуловителей колеблется от 88 до 94%.

Электрофильтры. Установка электрической очистки дымовых газов включает собственно электрофильтр и агрегат его питания. Электрофильтр представляет собой металлический или железобетонный корпус, внутри которого размещены осадительные и коронирующие (излучающие) электроды, оборудованные механизмами для удаления с них уловленной золы.

Очистка дымовых газов от уноса в электрофильтре основана на создании неравномерного электрического поля высокого напряжения и образовании коронного разряда при атмосферном давлении между электродами, расположенными в корпусе (проще говоря, создаётся что-то похожее на местную молнию). Коронным называется самостоятельный электрический разряд в газе, характерный для системы электродов с резко неоднородным полем.

На излучающие электроды подаётся от агрегата электропитания выпрямленный пульсирующий электрический ток высокого напряжения (до 80 кВ) отрицательного знака, так как отрицательные ионы более подвижны, чем положительные.

Р ис.8

Горизонтальный трёхпольный электрофильтр:

ис.8

Горизонтальный трёхпольный электрофильтр:

1―вход запылённого газа; 2―выход очищенного газа; 3―газораспределительная решётка;

4―защитная решётка для подвода электрического тока высокого напряжения; 5―рама коронирующих электродов; 6―осадительный электрод; 7―механизм встряхивания коронирующих электродов; 8―механизм встряхивания осадительных электродов; 9―корпус электрофильтра; 10―золовой бункер; 11―газоотражательные перегородки бункеров; 12―подъёмная шахта; 13―газораспределительные подъёмные элементы; 14―конфузор за электрофильтром.

Частицы золы, встречая на своём пути ионы, поглощают их, заряжаются и под действием сил поля также двигаются к осадительным электродам, где осаждаются под действием сил электрического поля. Периодически автоматически осадительные электроды встряхиваются, и частицы золы выпадают вниз в специальный бункер, а затем удаляются.

Степень очистки электрофильтров достигает 99÷99,8%.

Достоинствами электрофильтров являются: малый расход электроэнергии и малое аэродинамическое их сопротивление, высокая степень очистки. Недостатки этих аппаратов ― громоздкость, высокая стоимость, снижение степени очистки в эксплуатации при неудовлетворительном отряхивании уловленной пыли с осадительных электродов и т.д.

Дымовые трубы. Одним из основных средств уменьшения загрязнения атмосферы вредными примесями, выбрасываемыми через дымовые трубы тепловых электрических станций, является улучшение рассеивания дымовых газов. Этому способствует уменьшение числа дымовых труб на электростанции как источников выброса и увеличение их высоты, а также скорости газов на выходе из устья трубы, что препятствует отклонению потока дымовых газов вниз. При большой высоте трубы дымовые газы, вынесенные в высокие слои атмосферы, продолжают распространяться в них, вследствие чего резко снижается концентрация вредных примесей в приземном слое воздуха.

Авария или выход из работы дымовых труб для ремонта вызывает существенный экономический ущерб, вследствие чего резко возросли требования к повышению надёжности и долговечности труб большой высоты. В РФ дымовые трубы стандартизированы. Высота дымовых труб выбирается с шагом 30 м из следующего ряда: 120, 150, 180, 210, 240, 300, 330, 360, 390, 420, 450, 500 м. Внутренние диаметры устья дымовых труб D0 имеют следующие значения: 6,0; 7,2; 8,4; 9,6; 10,8; 12,0; 13,8 м.

Дымовые трубы работают в тяжёлых условиях. Как высотные сооружения, они подвержены мощному воздействию ветровой нагрузки и собственного веса. Кроме того, они являются замыкающим звеном газовоздушного технологического тракта ТЭС и подвергаются воздействию агрессивных нагретых дымовых газов, содержащих влагу, остаточную золу и т.д.

Для надёжной длительной работы современные конструкции дымовых труб состоят из оболочки, воспринимающей ветровые и весовые нагрузки и передающей их на фундамент. Оболочка дымовой трубы ― это монолитный железобетонный ствол (кольцевой) конической формы с уменьшающейся снизу вверх толщиной стенки. Опирается дымовая труба на железобетонный фундамент.

Число труб на тепловой электрической станции должно быть минимальным, но по условиям надёжности работы ― не менее двух. Исключение составляют многоствольные трубы (обычно 3÷4), которые могут устанавливаться по одной на ТЭС.

В железобетонной оболочке дымовой трубы могут устанавливаться несколько отделённых от футеровки металлических стволов, покрытых тепловой изоляцией. Такие трубы называются многоствольными.

Стволы выполняются из обычной или слаболегированной стали 10ХНДП толщиной 10÷12 мм. Стволы разделяют по высоте на участки и подвешиваются к оболочке металлическими тягами. Каждый ствол обслуживает свою группу паровых или водогрейных котлов. Между трубами и оболочкой образуется большое обслуживаемое пространство, где установлены лестницы и площадки. В этом пространстве могут свободно перемещаться люди, осуществляя осмотр или ремонт отключённого ствола.