- •9.Источники питания радиостанций

- •10.Назначение шумоподавителя, правила использования.

- •11.Назначение кнопок тонального вызова, понятие субтонов.

- •12.Основные технические хар-ки укв радиостанций.

- •Устройства преобразования информации Источники питания

- •15. Виды радиопомех

- •16. Порядок установления радиосвязи

- •18.Сотовая, спутниковая виды радиосвязи. Глонасс

- •Тема 7.3. «Поисковая техника, приборы ночного видения. Средства усиления речи»

- •6.Типы приборов ночного видения

- •Технические характеристики

- •Дополнительная информация

Технические характеристики

Дальность видения фигуры человека в рост, м, не менее - в звездную ночь при 1/4 Луны 250 - в полной темноте при работе с подсветкой 75 Угол поля зрения 9° Увеличение 2,2х Диапазон диоптрийной наводки, дптр ±4 Время работы бинокля от одной батареи 6PLF22 "Корунд" при температуре 20°С, ч, не менее - в пассивном режиме (без подсветки) 50 - в активном режиме (с подсветкой) 10 Масса монокуляра без футляра, кг, не более 0,75 Габаритные размеры, мм, не более 235х130х85

Дополнительная информация

Монокуляр состоит из корпуса 5, внутри которого размещены электронно-оптический преобразователь (ЭОП), генератор напряжения и схема умножения напряжения, объектива 1, окуляра 4 с наглазником и узла подсветки 2. Со стороны объектива на передней части корпуса размещено гнездо для батареи питания 7. Для предохранения оптических деталей от повреждения объектив закрыт крышкой. В центральной ее части имеется отверстие, позволяющее вести наблюдение при повышенной освещенности (в сумерках). На верхней части монокуляра размещен клавиш включения монокуляра с подсветкой и без нее. Для удобства пользования и во избежание случайного падения монокуляра из рук имеется футляр. Подготовка к работе Установку батареи в монокуляр проводить в следующем порядке: - нажать пальцем на контейнер в направлении, указанном стрелкой, и вынуть его из гнезда; - вставить батарею в контейнер, соблюдая полярность; - установить контейнер в гнездо на прежнее место. Перед началом наблюдения необходимо: - проверить, нет ли ярких источников света в предполагаемом секторе наблюдения; - снять крышку с объектива (при наблюдении в сумерках крышку не снимать); - включить монокуляр; - вращением окуляра и объектива добиться резкого изображения объекта наблюдения. По окончании наблюдения необходимо: - выключить монокуляр (при этом следует учесть, что экран монокуляра еще достаточно долгое время будет светиться); - надеть крышку на объектив; - уложить монокуляр в футляр. В поле зрения монокуляра могут наблюдаться темные точки и пятна. Данные отклонения обусловлены работой ЭОП и не являются дефектом монокуляра. Техническое обслуживание и правила хранения. Бинокль следует содержать в чистоте и оберегать от резких ударов и воздействия влаги. Пыль с оптических поверхностей необходимо удалять сухой салфеткой, а жирные пятна - салфеткой, смоченной спиртом или эфиром. Бинокль следует хранить в футляре в сухом отапливаемом помещении.

8.Устройство и принцип действия электронно-оптического преобразователя

Электронно-оптические

преобразователи являются приборами,

преобразующими оптическое световое

изображение в электронное, а затем снова

в оптическое в другой области спектра.

Чаще всего преобразователи используются

для преобразования изображения в

инфракрасном свете в видимое

изображение.

Электронно-оптические

преобразователи используются для

наблюдения в темноте, на транспорте, в

астрономии, в военном деле. Устройство

простейшего преобразователя показано

на рисунке.

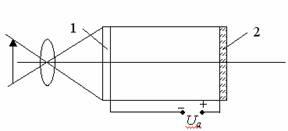

Преобразователь содержит

полупрозрачный фотокатод 1 и люминесцирующий

экран 2, между которыми приложено

ускоряющее напряжение. Между фотокатодом

и экраном создается однородное

электрическое поле.

Принцип действия

преобразователя состоит в следующем.

Оптическое изображение проектируется

на фотокатод, вызывая фотоэлектронную

эмиссию, величина которой пропорциональна

освещенности участков катода. Фотоэлектроны

под действием ускоряющего поля

направляются к экрану, вызывая его

свечение. Таким образом, происходит

преобразование инфракрасного изображения

в видимое. Однако однородное электрическое

поле не является электронной линзой и

пучок электронов, исходящий из некоторой

точки на катоде, будет расходиться, и

изображение не будет четким. Диаметр

кружка рассеяния будет определяться

следующим

выражением:

![]() ,

где l –

расстояние между катодом и экраном;

Ua –

ускоряющее напряжение;

U0

– разность потенциалов, определяющая

начальную скорость электронов.

Повысить

разрешающую способность преобразователя

можно, применив для фокусировки магнитные

или электростатические линзы.

Применение

магнитных линз связано с большими

габаритами и весом прибора, а также

неоправданными расходами

электроэнергии.

Наиболее

распространенными являются преобразователи

с электростатической фокусировкой, в

которых перенос электронного изображения

осуществляется с помощью электростатических

линз. Пример электронно-оптической

системы преобразователя с электростатической

фокусировкой приведен на

рисунке.

Электронно-оптическая система

состоит из катодного цилиндра, имеющего

нулевой потенциал, ускоряющего электрода

и анода, к которому приложено напряжение

порядка 30 кВ. В этом преобразователе

перенос изображения осуществляется

двумя иммерсионными линзами. Первая

линза служит для регулирования

фокусировки, а вторая линза ускоряет

электроны, обеспечивая необходимую

яркость свечения экрана.

В последние

годы были разработаны низковольтные

электронно-оптические преобразователи

с использованием микроканальных пластин.

На рисунке 14.3. показано устройство

электронно-оптического преобразователя

с микроканальной пластиной.

Преобразователь

содержит фотокатод, микроканальную

пластину и люминесцирующий

экран.

Микроканальная пластина

представляет собой диск

толщиной 0,5 мм. и диаметром 24 мм. из

свинцово-силикатного стекла. Пластина

содержит большое число микроканалов

диаметром 10 мкм. Внутренняя поверхность

каналов покрыта полупроводниковым

слоем с коэффициентом вторичной эмиссии

s > 1. На торцевые поверхности пластины

нанесены контактные металлические

слои, между которыми прикладывается

напряжение порядка 1 кВ.

Между фотокатодом

и микроканальной пластиной, а также

между экраном и пластиной для ускорения

электронов создаются однородные

электрические поля.

При освещении

фотокатода возникает фотоэмиссия,

величина которой зависит от освещенности

отдельных участков катода. Фотоэлектроны,

влетая в канал, вызывают появление

вторичных электронов. Электрическое

поле ускоряет вторичные электроны,

количество их по мере продвижения к

экрану увеличивается. В результате на

экран приходит больше электронов, чем

уходит с фотокатода. Вследствие малых

расстояний между электродами

преобразователь имеет разрешающую

способность не хуже, чем двухлинзовый

преобразователь.

Основными

параметрами электронно-оптических

преобразователей являются:

интегральная

чувствительность фотокатода –

отношение величины фототока к величине

падающего светового потока;

спектральная

чувствительность фотокатода –

отношение величины фототока к величине

светового потока от источника

монохроматического излучения;

квантовый

выход,

определяющий количество электронов,

эмиттируемых фотокатодом под действием

одного фотона. Квантовый выход не может

быть больше 0,5;

коэффициент

преобразования –

отношение величины светового потока,

излучаемого экраном ЭОП, к величине

светового потока, падающего на фотокатод.

Для однокамерных преобразователей

коэфициент преобразования может доходить

до 150, а для многокамерных – до 106 и

более;

разрешающая

способность –

число пар линий в одном миллиметре

изображения, различаемых на экране

преобразователя;

яркость

темнового фона –

яркость свечения экрана в отсутствие

освещения входного фотокатода. Это

свечение обусловлено термоэмиссией

фотокатода, световой обратной связи

внутри прибора;

контраст

изображения –

определяется как отношение яркости

крупной детали изображения к яркости

фона.

,

где l –

расстояние между катодом и экраном;

Ua –

ускоряющее напряжение;

U0

– разность потенциалов, определяющая

начальную скорость электронов.

Повысить

разрешающую способность преобразователя

можно, применив для фокусировки магнитные

или электростатические линзы.

Применение

магнитных линз связано с большими

габаритами и весом прибора, а также

неоправданными расходами

электроэнергии.

Наиболее

распространенными являются преобразователи

с электростатической фокусировкой, в

которых перенос электронного изображения

осуществляется с помощью электростатических

линз. Пример электронно-оптической

системы преобразователя с электростатической

фокусировкой приведен на

рисунке.

Электронно-оптическая система

состоит из катодного цилиндра, имеющего

нулевой потенциал, ускоряющего электрода

и анода, к которому приложено напряжение

порядка 30 кВ. В этом преобразователе

перенос изображения осуществляется

двумя иммерсионными линзами. Первая

линза служит для регулирования

фокусировки, а вторая линза ускоряет

электроны, обеспечивая необходимую

яркость свечения экрана.

В последние

годы были разработаны низковольтные

электронно-оптические преобразователи

с использованием микроканальных пластин.

На рисунке 14.3. показано устройство

электронно-оптического преобразователя

с микроканальной пластиной.

Преобразователь

содержит фотокатод, микроканальную

пластину и люминесцирующий

экран.

Микроканальная пластина

представляет собой диск

толщиной 0,5 мм. и диаметром 24 мм. из

свинцово-силикатного стекла. Пластина

содержит большое число микроканалов

диаметром 10 мкм. Внутренняя поверхность

каналов покрыта полупроводниковым

слоем с коэффициентом вторичной эмиссии

s > 1. На торцевые поверхности пластины

нанесены контактные металлические

слои, между которыми прикладывается

напряжение порядка 1 кВ.

Между фотокатодом

и микроканальной пластиной, а также

между экраном и пластиной для ускорения

электронов создаются однородные

электрические поля.

При освещении

фотокатода возникает фотоэмиссия,

величина которой зависит от освещенности

отдельных участков катода. Фотоэлектроны,

влетая в канал, вызывают появление

вторичных электронов. Электрическое

поле ускоряет вторичные электроны,

количество их по мере продвижения к

экрану увеличивается. В результате на

экран приходит больше электронов, чем

уходит с фотокатода. Вследствие малых

расстояний между электродами

преобразователь имеет разрешающую

способность не хуже, чем двухлинзовый

преобразователь.

Основными

параметрами электронно-оптических

преобразователей являются:

интегральная

чувствительность фотокатода –

отношение величины фототока к величине

падающего светового потока;

спектральная

чувствительность фотокатода –

отношение величины фототока к величине

светового потока от источника

монохроматического излучения;

квантовый

выход,

определяющий количество электронов,

эмиттируемых фотокатодом под действием

одного фотона. Квантовый выход не может

быть больше 0,5;

коэффициент

преобразования –

отношение величины светового потока,

излучаемого экраном ЭОП, к величине

светового потока, падающего на фотокатод.

Для однокамерных преобразователей

коэфициент преобразования может доходить

до 150, а для многокамерных – до 106 и

более;

разрешающая

способность –

число пар линий в одном миллиметре

изображения, различаемых на экране

преобразователя;

яркость

темнового фона –

яркость свечения экрана в отсутствие

освещения входного фотокатода. Это

свечение обусловлено термоэмиссией

фотокатода, световой обратной связи

внутри прибора;

контраст

изображения –

определяется как отношение яркости

крупной детали изображения к яркости

фона.