- •Зачет по биологии. Паразитология Билет № 1

- •1) Учение е.Н. Павловского о природно-очаговых заболеваниях.

- •2) Класс Cestoidea. Taenia solium-морфология, цикл развития, патогенное действие, пути заражения, диагностика, профилактика, географическое распространение.

- •Билет №2

- •1) Общая характеристика класса Sarcodina. Систематика.

- •2) Класс Opisthorchis felineus – морфология, цикл развития, пути заражения, диагностика, профилактика, географическое распространение.

- •Билет №3

- •1) Класс Flagellats. Leishmania donovani, l. Infantum- морфология, цикл развития, пути заражения, патогенные действия, диагностика, профилактика, географическое распространение.

- •2) Класс Trematodes. Dicrocoelium lanceatum. Систематика. Морфология, цикл развития, пути заражения, патогенные действия, диагностика, профилактика, географическое распространение.

- •Билет №4

- •1) Класс Trematodes.Paragonimus ringeri. Морфология, цикл развития, пути заражения, патогенные действия, диагностика, профилактика, географическое распространение.

- •2) Класс Nematoda. Trichinella spiralis. Морфология, цикл развития, пути заражения, патогенные действия, диагностика, профилактика, географическое распространение.

- •Билет № 5

- •1) Класс Sporozoa. Toxoplasma gondii. Морфология, цикл развития, пути заражения, патогенные действия, диагностика, профилактика, географическое распространение.

- •Билет №6

- •1) Класс Infusoria. Общая характеристика. Balantidium coli. Морфология, цикл развития, пути заражения, патогенные действия, диагностика, профилактика, географическое распространение.

- •2) Класс Cestoidea. Diphyllobotrium latum. Морфология, цикл развития, пути заражения, патогенные действия, диагностика, профилактика, географическое распространение.

- •Билет 7

- •1) Класс Flagellata. Leishmania tropica - морфология, цикл развития, пути заражения, патогенные действия, диагностика, профилактика, географическое распространение.

- •2) Класс Nematoda. Ancylostoma duodenale. Морфология, цикл развития, пути заражения, патогенные действия, диагностика, профилактика, географическое распространение.

- •Билет №8

- •1) Класс Nematoda. Trichocephalus trichiurus, Toxocara canis, t. Mistax. Морфология, цикл развития, пути заражения, патогенные действия, диагностика, профилактика, географическое распространение.

- •2) Класс Flagellata. Общая характеристика. Систематика.

- •Билет №9

- •1) Взаимодействие паразита и хозяина на уровне особей и популяций.

- •2) Класс Nematoda. Филярии - систематика, особенности морфологии, циклов развития, географическое распространение.

- •Билет №10

- •1) Классификация паразитарных болезней.

- •2) Класс Nematoda. Ascaris lumbricoides - морфология, жизненный цикл, патогенное действие, диагностика, профилактика, географическое распространение.

- •Билет №11

- •1) Класс Flagellata. Lamblia intestinalis - морфология, цикл развития, патогенное действие, пути заражения, диагностика, профилактика, географическое распространение.

- •2) Класс Nematoda. Wuchereria bancrofti, Brugia malaji - морфология, цикл развития, патогенное действие, пути заражения, диагностика, профилактика, географическое распространение.

- •Билет №12

- •1) Класс Flagellata. Trichomonas hominis, t. Vaginalis - морфология, цикл развития, патогенное действие, пути заражения, диагностика, профилактика, географическое распространение.

- •2) Schistosoma haematobium, mansoni, japonicum - морфология, цикл развития, патогенное действие, пути заражения, диагностика, профилактика, географическое распространение.

- •Билет №13

- •1) Класс Sarcodina. Entamoeba histolytica - особенности морфологии, цикл развития, патогенное действие, диагностика, профилактика, географическое распространение.

- •2) Общая характеристика т.Plathelminthes.

- •Билет № 14

- •1)Жизненный цикл паразитов. Основной, промежуточный, резервуарный хозяева. Примеры.

- •2) Класс Nematoda. Dracunculus medinensis - морфология, цикл развития, патогенное действие, пути заражения, диагностика, профилактика, географическое распространение.

- •Билет № 15

- •2.Класс Nematoda. Enterobius vermicularis - морфология, цикл развития, патогенное действие, пути заражения, диагностика, профилактика, географическое распространение.

- •Билет №16

- •1. Общая характеристика класса Cestoidea. Систематика. Приспособление к паразитизму.

- •2. Plasmodium vivax - систематика, цикл развития, патогенное действие, диагностика, профилактика, географическое распространение.

- •2. Класс Cestoidea. Alveococcus multilocularis - морфология, цикл развития, патогенное действие, пути заражения, диагностика, профилактика, географическое распространение.

Билет 7

1) Класс Flagellata. Leishmania tropica - морфология, цикл развития, пути заражения, патогенные действия, диагностика, профилактика, географическое распространение.

Вид: Leishmania tropica minor

Возбудитель антропонозного (городского) кожного лейшманиоза.

Локализация. Клетки кожи.

Географическое распространение. Средиземноморье, на Ближнем и Среднем Востоке, на западе полуострова Индостан, в Закавказье, Средней Азии.

Морфология. Промастиготы и амастиготы неотличимы от форм вис-церотропных лейшманий.

Жизненный цикл. Почти не отличается от возбудителя Leishmania donovani. Источник инвазии – больной человек. Дополнительным резервуаром являются больные собаки. Переносчик – москит Phlebotomus sergenti. Антропонозный тип кожного лейшманиоза встречается в городах и посѐлках городского типа, но иногда отмеча-ется и в сельской местности.

Клиника. У человека в местах укуса москитом, инвазированным лейшманиями, развиваются мокнущие, длительно не заживающие язвы (рис. 34), после которых примерно через год образуются грубые рубцы.

Лабораторная диагностика. Микроскопирование мазков из кожных язв и обнаружение безжгутиковых форм лейшманий.

Профилактика. Выявление и лечение больных, борьба с москитами и защита от их укусов, вакцинация населения в очагах кожного лейшма-ниоза.

Вид: Leishmania tropica major

Возбудитель зоонозного (сельского) кожного лейшманиоза.

Локализация. Клетки кожи.

Географическое распространение. Центральная Азия, страны Ближне-го Востока, Северная и Центральная Африка, Казахстан, Монголия, За-кавказье, Иран, Афганистан.

Морфология. Промастиготы и амастиготы неотличимы от других лейшманий.

Жизненный цикл. Основным природным резервуаром Leishma-nia tropica major служат грызуны (рис.35). В пустынных местностях Центральной Азии, где находится значительная часть эндемичных по кожному лейшманиозу районов Старого Света, особое значение имеют грызуны, ведущие колониальный образ жизни (большие песчанки и суслики, у которых на разных частях тела имеются язвы.). Они со-оружают глубокие сложные норы со множеством ходов и камер. Норы таких грызунов служат местом размножения москитов.

Эпидемиология. От сезона к сезону Leishmania major сохраняется в организме грызунов, которые болеют лейшманиозом в течение всей жизни. Человек не играет эпидемиологической роли в качестве источ-ника инвазии. В интенсивных природных очагах зоонозного кожного лейшманиоза, например, в Южной Туркмении, большинство местного населения переболевает лейшманиозом еще в детском возрасте.

Лабораторный диагноз кожного лейшманиоза ставится на ос-новании нахождения безжгутиковых лешманий в мазках, приготов-ленных из язвенного отделяемого, окрашенных по Романовскому-Гимзе.

Профилактика сводится к мерам защиты от москитов, органи-зации борьбы с грызунами и проведению профилактических противо-лейшманиозных прививок.

2) Класс Nematoda. Ancylostoma duodenale. Морфология, цикл развития, пути заражения, патогенные действия, диагностика, профилактика, географическое распространение.

● Ancylostoma duodenale – кривоголовка двенадцатиперстной кишки, возбудитель анкилостомидоза

Кривоголовка– представители семейства анкилостомид (Ancylostomatidae). Это мелкие черви бледно-розового цвета, величина самок анкилостом 10–13мм, самцов 8–11мм. Некатор мельче кривоголовки (самки 9–11мм, самцы 5–9мм). У кривоголовки передний конец тела загнут на спинную сторону в виде крючка (рис. 23).

Рис. 4. Кривоголовка - Ancylostoma duodenale.

Оба червя – кровососы, ротовое отверстие у обоих окружено ротовой капсулой, внутри которой у кривоголовки располагается 4 кутикулярных зуба, а у некатора – две режущие пластинки (рис. 24, 25).

Ancylostoma duodenale имеет большую толщину и поглощает ежедневно около 0,15мл крови, Necator аmericanus – меньше (0,05 мл крови). Оба вида обитают в просвете кишечника, прикрепившись к слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки и верхнего отдела тонкого кишечника. Продолжительность жизни анкилостомы около 5 лет, некатора – 10–15 лет.

Рис. 5. Ротовая капсула анкилостомы с зубцами.

После оплодотворения самка кривоголовки откладывает до 25 000 яиц ежедневно, некатора – в три раза меньше. Яйца выводятся вместе с фекалиями во внешнюю среду (рис.26).

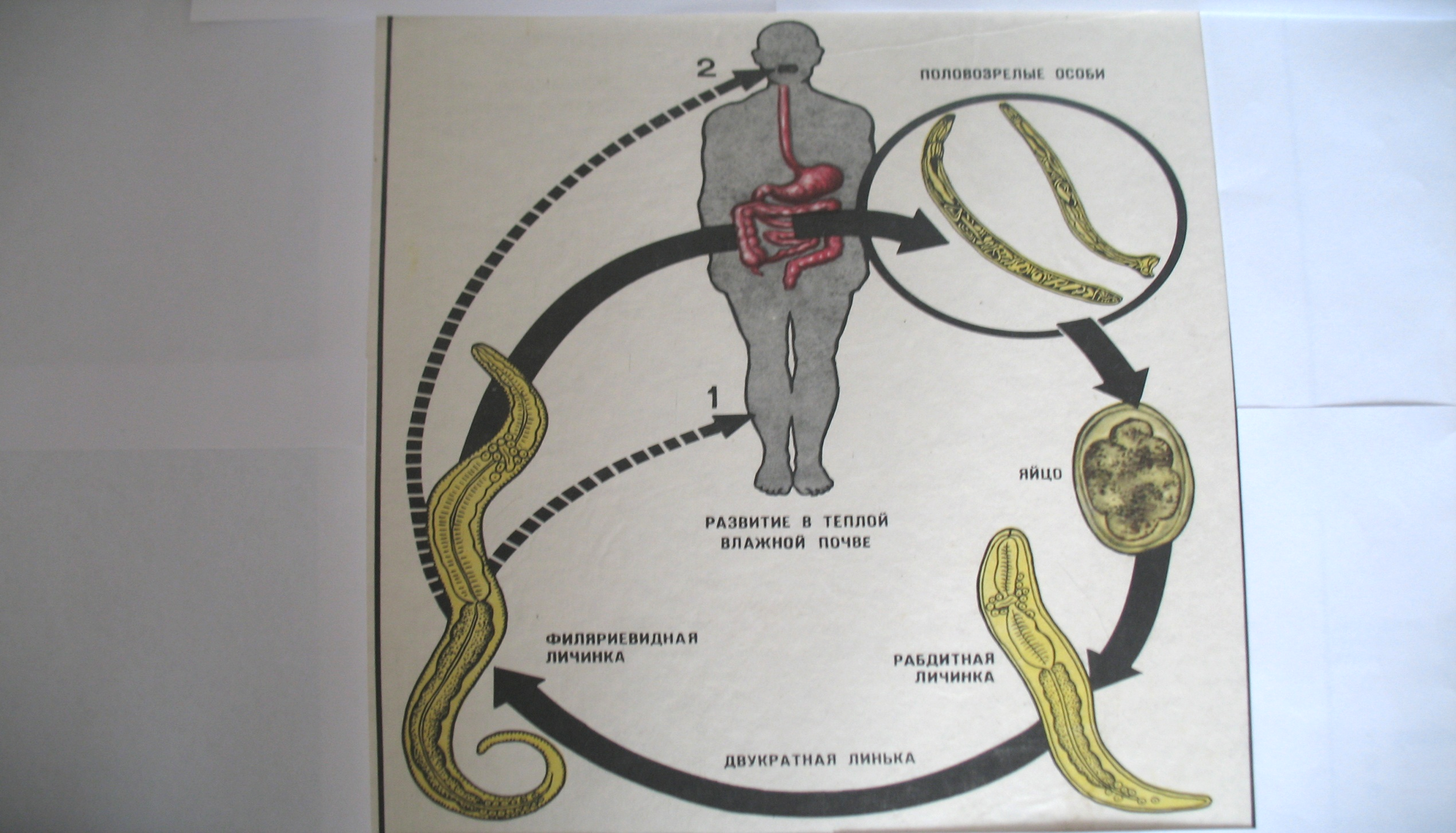

Рис. 7. Цикл развития анкилостомы. 1 – перкутанно; 2 – перорально.

Геогельминты. Оптимальные условия для развития личинки в яйце – это условия влажных субтропиков и тропиков (температура 32оС, повышенная влажность, О2, влажная богатая перегноем почва). В этом случае через сутки – двое из яйца выходит свободноживущая рабдитная личинка, которая питается бактериями. У этих личинок, пищевод состоит из двух расширений, разделенных перетяжкой. В теплой почве рабдитные личинки линяют дважды (на 3 и 5 день), превращаются в филяриевидную инвазионную личинку. Эта стадия находится в чехлике – кутикуле второй личиночной стадии, которую она не сбрасывает. Филяриевидные личинки сохраняются в почве, не питаясь, до 18 месяцев. При этом они могут совершать вертикальные миграции. При похолодании зимой они опускаются на глубину до 1 м, где могут перезимовать. При повышении температуры поднимаются в верхние слои почвы и даже заползают на растения.

Инвазионная стадия для человека – филяриевидная личинка. Путей заражения два: перкутанный и пероральный. В первом случае личинка активно проникает в кожу при контакте человека с почвой. В момент внедрения личинка сбрасывает чехлик. Пероральное заражение возможно через загрязненные овощи, фрукты, воду.

Японскими исследователями было показано, что заражение анкилостомозом происходит преимущественно путем заглатывания личинок, а некаторозом – перкутанно. Известны случаи трансплацентарного заражения.

Независимо от способа проникновения миграция личинок анкилостомид в теле человека является обязательным этапом в цикле развития этих паразитов. Личинки проникают в кровеносную систему через кожу, слизистую ротовой полости, слизистую кишечника. Завершается миграция в легких, где личинки разрушают стенки капилляров и альвеол, повреждают ткань легкого, вызывая появление инфильтратов, кровоизлияний, пневмонических очагов (рис. 27).

Далее личинка выходит в воздухоносные пути, затем вместе с мокротой оказывается в носоглотке, ротовой полости и затем в кишечнике при проглатывании со слюной, водой, пищей.

Попав в кишечник (двенадцатиперстную кишку), личинки линяют ещё раз, давая начало взрослым червям, которые глубоко внедряются передним концом в слизистую и переходят к питанию кровью. Половой зрелости анкилостомиды достигают через 5–6 недель. В это же время самки Necator аmericanus начинают выделять яйца. У Ancylostoma duodenale имеется период задержанного развития: большинство самок начинает выделять яйца через 6–8 месяцев после проникновения через кожу в организм человека.

Симптомы и течение. В случае проникновения личинок анкилостомид через кожу ранние клинические явления связаны с их миграцией по организму. На следующий день или через день после первого заражения у больного возникает зуд и на коже появляется эритема с мелкими красными папулами. Через 10 дней эти высыпания исчезают. При втором заражении тотчас после нанесения на кожу личинок анкилостом высыпает крапивница, которая через несколько часов угасает, сменяясь красными папулами. При третьем и четвертом заражении одного и того же лица местные поражения становятся все более тяжелыми и сопровождаются локальными отеками и образованием пузырьков на коже. В ранней фазе анкилостомидозов описаны эозинофильные инфильтраты в легких и сосудистые пневмонии, протекающие с лихорадкой и высокой эозинофилией крови. Зарегистрированы трахеиты и ларингиты с охриплостью голоса и даже афонией. В некоторых случаях эти явления держатся до 3 недель.

Через 8-30 дней после заражения у некоторых лиц появляются боли в животе, рвота, понос и общее недомогание. В начале заболевания боли носят острый характер, но со временем становятся менее выраженными.

Наиболее характерной особенностью анкилостомидозов является развивающаяся у значительной части больных гипохромная анемия, протекающая иногда в очень тяжелой форме. Тяжесть анкилостомидозной инвазии зависит от количества гельминтов и их видового состава, длительности переживания паразитов, качества питания больного.

Диагностика и дифференциальная диагностика. Распознавание анкилостомидозов основывается на учете клинических и лабораторных данных, основным является анализ кала на яйца анкилостомид. Фекалии исследуются с целью выявления яиц анкилостомид.

Диагноз устанавливается при обнаружении яиц анкилостомид в фекалиях. Яйца овальные, величина 60 мкм, покрыты прозрачной оболочкой, выделяются в виде морул, состоящих из 4–8 или 16 клеток. Самих гельминтов и яйца можно обнаружить в дуоденальном содержимом. Иногда в мокроте во время миграции обнаруживаются личинки.

Патогенность анкилостомид обусловливается:

- повреждением кожи при проникновении личинок и присоединением вторичной инфекции;

- интоксикацией мигрирующих личинок и самих паразитов;

- повреждением ткани легкого в процессе миграции личинок;

- повреждением слизистой двенадцатиперстной кишки кутикулярными зубами и пластинками половозрелых гельминтов;

- питанием кровью и длительной кровоточивостью слизистой из-за введения в кровь антикоагулянта на фоне постоянной перемены места фиксации паразита к слизистой.

При сильной инвазии заболевание протекает тяжело, особенно у мужчин. Очень интенсивная инвазия в детском и юношеском возрасте может привести к задержке физического и умственного развития. Дети до трех лет болеют редко.

Анкилостомидоз и некатороз – антропонозы, основной источник инвазирования окружающей среды – больной человек.

Географическое распространение ограничено районами с теплым и влажным климатом, в которых годовой уровень осадков составляет 1000 мм и более, расположенных между 40о северной и 35о южной широты. На территории нашего государства зоны анкилостомидозов – Черноморское побережье Краснодарского края (в основном некатороз, в меньшей степени анкилостомоз).

В странах с умеренным климатом встречаются подземные очаги анкилостомоза – это глубокие шахты каменноугольной и горнорудной промышленности с постоянной для личинок анкилостом температурой и влажностью почвы.

Основные мероприятия общественной профилактики в зонах анкилостомидозов – это оздоровление населения через активное выявление больных и их лечение. Дезинвазия почвы на плантациях сельскохозяйственных культур производится с помощью хлорида калия, территории вблизи открытых туалетов, полы в шахтах – хлоридом натрия.

Профилактика и меры в очаге. Борьба с анкилостомидозами проводится путем массовой плановой дегельминтизации, включающей в себя выявление и лечение больных, проведение санитарных мероприятий, соблюдение личной гигиены. В очагах анкилостомидозов не следует ходить босиком и лежать на земле. Почву, зараженную гельминтами, засыпают поваренной солью через каждые 10-15 дней.

Личная профилактика обеспечивается защитой пищи и воды от случайного попадания личинок, предохранение открытых участков кожи от контактов с почвой.