- •Зачет по биологии. Паразитология Билет № 1

- •1) Учение е.Н. Павловского о природно-очаговых заболеваниях.

- •2) Класс Cestoidea. Taenia solium-морфология, цикл развития, патогенное действие, пути заражения, диагностика, профилактика, географическое распространение.

- •Билет №2

- •1) Общая характеристика класса Sarcodina. Систематика.

- •2) Класс Opisthorchis felineus – морфология, цикл развития, пути заражения, диагностика, профилактика, географическое распространение.

- •Билет №3

- •1) Класс Flagellats. Leishmania donovani, l. Infantum- морфология, цикл развития, пути заражения, патогенные действия, диагностика, профилактика, географическое распространение.

- •2) Класс Trematodes. Dicrocoelium lanceatum. Систематика. Морфология, цикл развития, пути заражения, патогенные действия, диагностика, профилактика, географическое распространение.

- •Билет №4

- •1) Класс Trematodes.Paragonimus ringeri. Морфология, цикл развития, пути заражения, патогенные действия, диагностика, профилактика, географическое распространение.

- •2) Класс Nematoda. Trichinella spiralis. Морфология, цикл развития, пути заражения, патогенные действия, диагностика, профилактика, географическое распространение.

- •Билет № 5

- •1) Класс Sporozoa. Toxoplasma gondii. Морфология, цикл развития, пути заражения, патогенные действия, диагностика, профилактика, географическое распространение.

- •Билет №6

- •1) Класс Infusoria. Общая характеристика. Balantidium coli. Морфология, цикл развития, пути заражения, патогенные действия, диагностика, профилактика, географическое распространение.

- •2) Класс Cestoidea. Diphyllobotrium latum. Морфология, цикл развития, пути заражения, патогенные действия, диагностика, профилактика, географическое распространение.

- •Билет 7

- •1) Класс Flagellata. Leishmania tropica - морфология, цикл развития, пути заражения, патогенные действия, диагностика, профилактика, географическое распространение.

- •2) Класс Nematoda. Ancylostoma duodenale. Морфология, цикл развития, пути заражения, патогенные действия, диагностика, профилактика, географическое распространение.

- •Билет №8

- •1) Класс Nematoda. Trichocephalus trichiurus, Toxocara canis, t. Mistax. Морфология, цикл развития, пути заражения, патогенные действия, диагностика, профилактика, географическое распространение.

- •2) Класс Flagellata. Общая характеристика. Систематика.

- •Билет №9

- •1) Взаимодействие паразита и хозяина на уровне особей и популяций.

- •2) Класс Nematoda. Филярии - систематика, особенности морфологии, циклов развития, географическое распространение.

- •Билет №10

- •1) Классификация паразитарных болезней.

- •2) Класс Nematoda. Ascaris lumbricoides - морфология, жизненный цикл, патогенное действие, диагностика, профилактика, географическое распространение.

- •Билет №11

- •1) Класс Flagellata. Lamblia intestinalis - морфология, цикл развития, патогенное действие, пути заражения, диагностика, профилактика, географическое распространение.

- •2) Класс Nematoda. Wuchereria bancrofti, Brugia malaji - морфология, цикл развития, патогенное действие, пути заражения, диагностика, профилактика, географическое распространение.

- •Билет №12

- •1) Класс Flagellata. Trichomonas hominis, t. Vaginalis - морфология, цикл развития, патогенное действие, пути заражения, диагностика, профилактика, географическое распространение.

- •2) Schistosoma haematobium, mansoni, japonicum - морфология, цикл развития, патогенное действие, пути заражения, диагностика, профилактика, географическое распространение.

- •Билет №13

- •1) Класс Sarcodina. Entamoeba histolytica - особенности морфологии, цикл развития, патогенное действие, диагностика, профилактика, географическое распространение.

- •2) Общая характеристика т.Plathelminthes.

- •Билет № 14

- •1)Жизненный цикл паразитов. Основной, промежуточный, резервуарный хозяева. Примеры.

- •2) Класс Nematoda. Dracunculus medinensis - морфология, цикл развития, патогенное действие, пути заражения, диагностика, профилактика, географическое распространение.

- •Билет № 15

- •2.Класс Nematoda. Enterobius vermicularis - морфология, цикл развития, патогенное действие, пути заражения, диагностика, профилактика, географическое распространение.

- •Билет №16

- •1. Общая характеристика класса Cestoidea. Систематика. Приспособление к паразитизму.

- •2. Plasmodium vivax - систематика, цикл развития, патогенное действие, диагностика, профилактика, географическое распространение.

- •2. Класс Cestoidea. Alveococcus multilocularis - морфология, цикл развития, патогенное действие, пути заражения, диагностика, профилактика, географическое распространение.

Билет №16

1. Общая характеристика класса Cestoidea. Систематика. Приспособление к паразитизму.

Классификация

Группа: Vermes – Черви

Тип: Plathelminthes – Плоские черви

Класс: Cestoidea – Ленточные черви

Виды:

● Taenia solium – Свиной цепень

● Taeniarhynchus saginatus – Бычий цепень

● Dipylidium caninum – Тыквовидный цепень

● Hymenolepis nana – Карликовый цепень

● Echinococcus granulosus – Эхинококк

● Alveococcus multilocularis – Альвеококк

● Diphyllobothrium latum – Широкий лентец

Во взрослом состоянии цестоды живут в тонком кишечнике человека и многих позвоночных животных, а в личиночной – в различных органах и полостях тела позвоночных и беспозвоночных животных. Тело у них лентовидной формы, сплющенное в спинно-брюшном направлении. Оно имеет три отдела: головку (сколекс), шейку и членистое собственно тело (стробила).

Длина цестод колеблется от нескольких миллиметров до нескольких метров. Членики (проглоттиды) образуются за счет шейки, являющейся ростковой зоной. Вначале идут незрелые членики, лишенные половой системы, за ними следуют проглоттиды, в которых появилась мужская половая система, далее – гермафродитные членики, а в конце стробилы – зрелые. В последних имеется хорошо развитая матка со зрелыми яйцами, содержащими личинку, остальные органы половой системы редуцируются.

На сколексах имеются разнообразные органы фиксации: присоски, хоботок с венчиками крючьев, ботрии – присасывательные щели. Таким образом, головка у цестод обеспечивает фиксацию червя к слизистой оболочке кишечника.

Стенки тела образованы кожно-мускульным мешком, который состоит из эпителия (тегумента) и трех слоев гладких мышц. Полость тела отсутствует, промежутки между органами заполнены соединительнотканной паренхимой.

Системы органов представлены сложно устроенной половой, нервной системой узлового типа и выделительной протонефридиального типа. Пищеварительная система отсутствует. Питательные вещества цестоды всасывают всей поверхностью тела. Поскольку в пищеварительном аппарате хозяев, где обитают ленточные черви, кислорода нет или его мало, процессы диссимиляции осуществляются путем брожения. Половая система гермафродитная (рис.1).

Все цестоды биогельминты. Постэмбриональное развитие у большинства видов происходит с двойной сменой хозяев.

В классе цестод медицинское значение имеют два отряда: лентецы и цепни.

2. Plasmodium vivax - систематика, цикл развития, патогенное действие, диагностика, профилактика, географическое распространение.

▪ Малярийный плазмодий

Виды: ▪ Plasmodium vivax

▪ Plasmodium ovale

▪ Plasmodium malariae

▪ Plasmodium falciparum

Малярия – группа антропонозных протозойных трансмиссивных болезней человека.

У людей малярию вызывают 4 вида плазмодиев:

Plasmodium vivaх – возбудитель трехдневной малярии;

Plasmodium ovale – возбудитель малярии типа трехдневной (или овале-малярия);

Plasmodium falciparum – возбудитель тропической малярии;

Plasmodium malariae – возбудитель четырехдневной малярии.

Заболевание известно с древнейших времен. В основном преобладает в странах с тропическим климатом, иногда наблюдается в умеренных широтах.

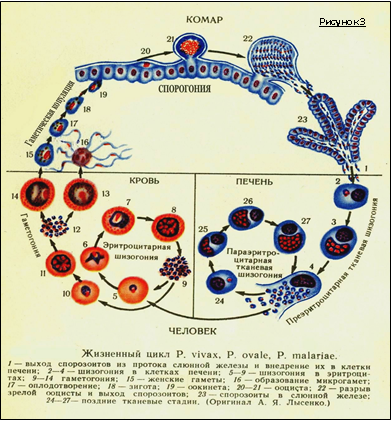

Жизненный цикл (рис.3). Развитие плазмодиев происходит со сменой хозяев и с чередованием форм паразитов, размножающихся половым путем в теле окончательного хозяина – комара рода Anopheles и бесполым путем (шизогонией) в теле промежуточного хозяина – человека. Бесполое размножение включает в себя тканевую и эритроцитарную шизогонию.

Тканевая шизогония:

Длительность тканевой шизогонии у разных видов может составлять от 6 суток до нескольких месяцев и даже лет.

Возбудители малярии в организм промежуточного хозяина поступают на стадии спорозоита. Спорозоит – это веретенообразная клетка с одним ядром (при окраске по Романовскому-Гимзе цитоплазма – голубая, ядро – красное).

Спорозоиты проникают в организм человека при укусе зараженной самкой малярийного комара. Через 15– 45 минут с током крови они проникают в клетки ретикулоэндотелиальной системы (РЭС), попадают в печень и активно внедряются в гепатоциты. В этих клетках спорозоиты утрачивают свою форму, становятся округлыми и называются тканевыми шизонтами.

Тканевые шизонты питаются, увеличиваются в размерах. Их ядра многократно делятся путем шизогонии на несколько ядер, вокруг них обособляется цитоплазма и образуется большое количество тканевых мерозоитов. Тканевой цикл развития соответствует латентному или инкубационному (бессимптомному) периоду болезни.

После разрушения пораженных гепатоцитов мерозоиты выходят в кровяное русло. Часть из них активно проникает внутрь эритроцитов, где протекает эритроцитарная шизогония. Остальные паразиты погибают в результате воздействия неспецифических факторов резистентности организма.

Эритроцитарная стадия:

Попав в кровяное русло, мерозоиты называются эритроцитарными шизонтами, которые проходят несколько стадий развития (рис.4):

стадия кольца – начальная стадия, отличается от мерозоита крупными размерами и наличием вакуоли, которая оттесняет цитоплазму и ядро к периферии.

амебовидный шизонт – растущая стадия паразита. Шизонт увеличивается в размере, питаясь гемоглобином, объем цитоплазмы увеличивается, появляются зерна малярийного пигмента, который является продуктом метаболизма гемоглобина. Паразит приобретает амебовидную форму.

зрелый шизонт – стадия подготовки к делению ядра. Ядро крупного размера, цитоплазма занимает большую часть эритроцита, центральная вакуоль выражена слабо или отсутствует, пигмент хорошо просматривается.

делящийся шизонт – стадия шизогонии. Число ядер нарастает, зерна пигмента концентрируются в отдельные скопления, чаще в одно.

меруляция – стадия морулы. Наблюдается скопление отдельных ядер, вокруг которых обособляются фрагменты цитоплазмы. Образование дочерних паразитических клеток (мерозоитов) называется меруляция. Мерозоиты располагаются внутри эритроцита, затем они разрывают оболочку эритроцита и выходят в плазму. Одна их часть погибает за счет иммунных факторов хозяина, а остальные внедряются в новые эритроциты и эритроцитарная стадия начинается заново.

Продолжительность эритроцитарного цикла развития у разных видов плазмодия различна: Plasmodium vivaх, Plasmodium ovale и Plasmodium falciparum – 48 часов; Plasmodium malariae – 72 часа.

После 2–3 циклов эритроцитарной шизогонии из части мерозоитов образуются незрелые половые клетки – гаметоциты, которые в дальнейшем дифференцируются в микрогаметоциты (мужские половые клетки) и макрогаметоциты (женские половые клетки).

Микрогаметоциты отличаются от макрогаметоцитов наличием крупного рыхлого ядра.

На этом эритроцитарная стадия (бесполое размножение) в теле промежуточного хозяина заканчивается.

Дальнейшее развитие должно произойти в организме самки малярийного комара. Питаясь кровью больного или паразитоносителя, в желудок самки малярийного комара попадают разные стадии эритроцитарного развития плазмодиев, но жизнеспособными остаются только гаметоциты, которые превращаются в зрелые половые клетки – микрогаметы (подвижные) и макрогаметы (неподвижные). В результате слияния половых клеток образуется оокинета – подвижная зигота, которая активно проникает под эпителий стенки желудка комара. На наружной поверхности желудка оокинета инкапсулируется, формируя ооцисту. В ооцисте происходит многократное деление, в ходе которого образуются веретенообразные спорозоиты. Их количество в одной ооцисте достигает нескольких тысяч. Затем оболочка ооцисты разрывается, и спорозоиты проникают во все органы комара, но больше всего их скапливается в слюнных железах.

Продолжительность спорогонии у Plasmodium vivaх длится 10 суток; Plasmodium ovale и Plasmodium malariae – 16 суток; Plasmodium falciparum –12.

Чем выше температура окружающей среды, тем быстрее осуществляется спорогония, чем ниже, тем медленнее, но при t >30°C и <16°C спорогония не происходит.

После формирования спорозоитов самка становится опасной для человека. При укусе со слюной спорозоиты проникают в ранку и цикл начинается заново.

Патогенез и клинические проявления

На ранних стадиях симптомы малярии напоминают многие инфекционные заболевания, вызываемые бактериями, вирусами, паразитами: повышение температуры, озноб, головная боль, чрезмерное потоотделение, сладость, тошнота, рвота, далее отмечается увеличение печени и селезенки, желтуха

|

Иммунитет при малярии. В процессе эволюции у человека выработались разные механизмы устойчивости к малярии: 1. врожденный иммунитет, связанный с генетическими факторами; 2. приобретенный активный; 3. приобретенный пассивный иммунитет. Врожденный иммунитет может быть связан с присутствием в организме человека веществ, повреждающих паразита. Например, отсутствие на эритроцитах у большого количества африканцев (жителей Западной Африки и американских негров) группового антигена Duffy, который играет роль эритроцитарного рецептора для P. vivax, делает их невосприимчивыми к заражению трехдневной малярией. К числу внутриэритроцитарных генетических факторов иммунитета относятся изменения гемоглобина (содержание S гемоглобина), низкий уровень АТФ. Люди с такими генетическими показателями проявляют относительную устойчивость к P. falciparum, P. vivax. Приобретенный активный иммунитет обусловлен перенесенной инфекцией. Он связан с гуморальной перестройкой, выработкой антител, повышением уровня сывороточных иммуноглобулинов. Защитную роль играет лишь малая часть антител; кроме того, антитела вырабатываются только против эритроцитарных стадий .Иммунитет нестойкий, быстро исчезает после освобождения организма от возбудителя, имеет видо- и штаммоспецифический характер. Одним из существенных факторов иммунитета является фагоцитоз. У коренных жителей высокоэндемичных районов тропической Африки, где основным возбудителем является P. falciparum, в результате многократных реинфекций вырабатывается напряженный иммунитет против паразитов и продуктов их обмена. Инвазия проходит при крайне низкой паразитемии и отсутствии явных клинических проявлений, что является причиной трудного выявления паразитоносителей. В высокоэндемичных районах дети до трехмесячного возраста малярией не заражаются, получая пассивный иммунитeт от гипериммунной матери. Наибольшая заболеваемость малярией детей второго полугодия жизни связана с угасанием иммунитета. Заболевание у таких детей характеризуется тяжелым течением

.Лабораторная диагностика Диагностика малярии базируется на анализе клинических проявлений болезни, данных эпидемиологического и географического анамнеза и подтверждается результатами лабораторного исследования крови - толстых капель и тонких мазков у больных . Микроскопирование препаратов крови, окрашенных по Романовскому - Гимзе, до настоящего времени остается основным методом лабораторной диагностики малярии. Однако этот метод имеет определенные ограничения. В последние годы активно изучаются методы диагностики тропической малярии путем выявления малярийного антигена с помощью иммунологических тестов .

Профилактика Профилактика малярии основана на трех принципах: профилактика заражения, малярийного приступа и тяжелых осложнений. В связи с тем, что в настоящее время малярийная вакцина находится на стадии разработки, индивидуальная профилактика малярии проводится посредством мероприятий по защите от укуса комаров и приема антималярийных препаратов людьми, выезжающими в зоны, где распространена малярия. При выезде в указанные регионы необходимо выяснить, имеется ли опасность заражения малярией в конкретном районе, куда планируется поездка; на какой сезон приходится наибольший риск заражения и каков спектр резистентности возбудителя малярии к антималярийным препаратам. Во время пребывания в местах, где распространена малярия, следует принимать меры предосторожности по защите от укусов комаров, спать в комнатах, где окна и двери затянуты сеткой, или под сетчатым пологом, желательно пропитанным инсектицидом; с сумерек до рассвета одеваться так, чтобы не оставлять открытыми руки и ноги; открытые участки тела обрабатывать репеллентом, особенно при пребывании на открытом воздухе в вечернее и ночное время. Неиммунные женщины не должны посещать районы, эндемичные по малярии, в период беременности.

Билет № 17

1. Класс Cestoidea. Hymenolepis nana - морфология, цикл развития, патогенное действие, диагностика и профилактика гименолепидоза, географическое распространение.

Карликовый цепень встречается повсеместно. Вызывает заболевание гименолепидоз, которым наиболее часто болеют дети.

Рис. 8. Цепень карликовый (Hymenolepis nana). Лентовидное тело состоит из сколекса (головки), шейки и стробилы (рис.9). Длина от 5 до 50 мм. Сколекс снабжен 4 полусферическими присосками и хоботком, несущим венчик из 20–30 крючьев. Хоботок способен втягиваться внутрь сколекса. Хоботок и присоски – это органы фиксации к слизистой оболочке тонкого кишечника хозяина. С помощью присосок карликовый цепень может передвигаться по поверхности слизистой оболочки кишечника, меняя место прикрепления (рис.10).

Стробила имеет 200–300 члеников. Они трапециевидной формы, их ширина больше длины. Средние членики гермафродитные, а задние – зрелые, заняты разросшейся маткой с яйцами на разных стадиях развития. Яйца овальные (40х53 мкм), оболочка их бесцветная, двухконтурная. Онкосфера шестикрючная, имеет собственную тонкую оболочку, от которой на полюсах отходят 6 длинных прозрачных нитей, удерживающих зародыш в центре яйца. Жизненный цикл карликового цепня упрощенный (рис.11). Он начинается и заканчивается в организме человека, который является для него и окончательным, и промежуточным хозяином. Человек заражается, проглатывая зрелые яйца Hymenolepis nana. В тонком кишечнике онкосферы освобождаются от яйцевых оболочек, активно внедряются в ворсинки, где через ряд переходных стадий превращаются в финну – цистицеркоид. Последний состоит из вздутой передней части, содержащей сколекс и шейку, и хвостообразного заднего придатка. Через 4–6 суток цистицеркоиды разрушают ворсинки, выходят в просвет кишечника, прикрепляются между ворсинками и через 14–15 суток развиваются до половозрелой стадии. Цистицеркоиды могут также формироваться в лимфоузлах брыжейки, куда онкосферы могут проникать по лимфатическим сосудам. Созревая, мигрируют в кишечник, где заканчивают своё развитие.

Рис. 10. Цикл развития карликового цепня: 1 - половозрелая особь; 2 - яйца; 3 - цистицеркоиды. Error: Reference source not foundError: Reference source not foundКонцевые проглоттиды отделяются от стробилы и разрушаются в кишечнике, а освободившиеся из них яйца с фекалиями поступают во внешнюю среду. Продолжительность жизни карликового цепня около 2-х месяцев. В некоторых случаях (при дискинезии органов пищеварения, ослаблении защитных механизмов организма хозяина) может наблюдаться аутоинвазия, когда уже в кишечнике онкосферы выходят из яйцевых оболочек и, внедряясь в слизистую тонкого кишечника, дают начало новой генерации гельминта. Изредка развитие карликового цепня может происходить со сменой хозяев, когда промежуточными хозяевами становятся личинки или имаго различных насекомых (мучного хруща, некоторых блох). Человек заражается при случайном проглатывании вышеуказанных насекомых с пищей. Факультативными окончательными хозяевами карликового цепня могут быть мыши и крысы.

2. Тип Nemathelminthes. Общая характеристика типа. Систематика патогенных для человека нематод. КЛАСС СОБСТВЕННО КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ (NEMATODA) ПОКРОВЫ ТЕЛА И АППАРАТ ДВИЖЕНИЯ. Кожно-мускульный мешок нематод образован кутикулой, гиподермой и мускулатурой. У типичного представителя круглых червей – человеческой аскариды – кутикула состоит из 10 слоев. Она выполняет функции наружного скелета (опоры для мышц) и защиты от механических и химических факторов. Залегающая по ней гиподерма состоит из сплошной массы протоплазмы: клетки с редкими ядрами и вакуолями, границ между ними нет (синцитий). Гиподерма пронизана многочисленными фибриллами. В гиподерме протекают обменные процессы и происходит интенсивный биосинтез. Она же является барьером, задерживающим вредные для гельминта вещества. Под гиподермой расположена мускулатура, она состоит из отдельных клеток, сгруппированных в 4 тяжа продольных мышц, отделенных друг от друга валиками гиподермы – спинным, брюшным и двумя боковыми. Внутри кожно-мускульного мешка имеется заполненная жидкостью первичная полость тела, или псевдоцель. Морфологическая особенность этой полости состоит в том, что она не выстлана мезодермальным эпителием. В ней располагаются внутренние органы нематод. Кроме того, в полости под большим давлением находится жидкость, что создает опору для соматической мускулатуры. В состав органов входит небольшое и, как правило, постоянное число клеток. ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА начинается ротовым отверстием, расположенным на переднем конце тела. Рот окружен тремя “губами”. Пищеварительная система представляет собой прямую трубку, которая делится на три отдела – передний, средний и задний. Передний и задний отделы эктодермального происхождения, средний – энтодермального. Заканчивается кишка анальным отверстием, расположенным на заднем конце тела с брюшной стороны. У некоторых видов заднепроходное отверстие отсутствует. КРОВЕНОСНАЯ И ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМЫ отсутствуют, что указывает на примитивность организации нематод. Дыхание совершается через покровы либо биоэнергетический процесс протекает по типу аноксибиоза (брожения). ВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА своеобразна. Она представлена 1-2 одноклеточными кожными железами, заменившими протонефридии. От железы отходят выросты в виде двух боковых каналов, лежащих в боковых валиках гиподермы. Сзади каналы оканчиваются слепо, а в передней части соединяются в один непарный канал, открывающийся наружу порой позади “губ”. Функцией выделения обладают и особые фагоцитарные клетки, расположенные по ходу выделительных каналов. В клетках накапливаются нерастворимые продукты диссимиляции, а также инородные тела, попадающие в полость тела. НЕРВНАЯ СИСТЕМА состоит из окологлоточного кольца, от которого отходят нервные стволы – спинной, брюшной и два боковых. Стволы соединены друг с другом комиссурами. Органы чувств развиты слабо. Они представлены органами осязания и, вероятно, органами химического чувства – бугорками, расположенными преимущественно вокруг рта, а у самцов и осязательными бугорками на заднем конце тела. ПОЛОВАЯ СИСТЕМА. Половые органы трубчатого строения. У самки они обычно парные, у самца – непарные. Мужской половой аппарат состоит из семенника. За ним следует семяпровод, переходящий в семяизвергательный канал, открывающийся в заднюю кищку. Женский половой аппарат начинается правым и левым яичниками, далее идут правый и левый яйцеводы в виде трубок большого диаметра, правая и левая матки, имеющие небольшой диаметр. Обе матки соединяются в общее влагалище, открывающееся наружу на брюшной стороне. Размножение только половое. РАЗВИТИЕ. Оплодотворенное яйцо начинает развиваться в матке, но окончательное формирование личинки у большинства видов происходит только во внешней среде при доступе кислорода воздуха. У некоторых нематод наблюдается живорождение. Рост и развитие личинок сопровождается рядом последовательных линек, при котрых личинка освобождается от старой кутикулы, заменяемой новой. Для жизненного цикла паразитических круглых червей типично у большинства видов отсутствие смены хозяев. Вопрос о происхождении круглых червей не может считаться полностью решенным. Своеобразная организация круглых червей говорит о том, что они являются обособленной ветвью филогенетического древа животного мира, происшедшей от одного из классов плоских червей (турбеллярий). Для решения вопроса о происхождении типа большой интерес представляет небольшая группа свободноживущих круглых червей, объединяемых в класс брюхоресничных. Это очень мелкие черви, обитающие в воде. По своему строению они занимают промежуточное положение между турбелляриями и нематодами. С первыми их сближает ресничный покров, выделительная система в виде протонефридиев, особенности строения нервной системы и полового аппарата, со вторыми – строение (редукция) мышечной системы, наличие первичной полости тела и задней кишки. Это дает основание предполагать происхождение круглых червей от турбеллярий. Брюхоресничные являются боковой ветвью этого ствола эволюции. Происхождение круглых червей связано с рядом ароморфозов, к числу которых следует отнести первичную полость тела, прогрессивное развитие пищеварительной системы, появление особей мужского и женского пола. Биологическому прогрессу круглых червей благоприятствует также плотная кутикула, позволяющая им обитать в различных условиях внешней среды.

Билет № 18

1. Общая характеристика т.Protozoa. Систематика паразитических простейших.

К подцарству Protozoa относятся организмы из царства живот-ных, которые на всех стадиях жизненного цикла существуют в виде одной клетки и этим отличаются от многоклеточных животных Metazoa. Подцарство Простейшие (Protozoa) включает многочисленные виды одноклеточных организмов, часть которых ведет паразитический образ жизни. Систематика простейших из курса средней школы (рис. 2) сво-дится к тому, что Protozoa рассматриваются как один из типов царства Zoa с 4 основными классами: Саркодовые (Sarcodina), Жгутиковые (Flagellata), Инфузории (Infusoria) и Споровики (Sporozoa). Из 40 000 современных видов простейших около 10 000 явля-ются паразитами различных животных и растений. Важность про-стейших, с медицинской точки зрения, определяется тем, что многие из них вызывают заболевания человека: малярию, трипаносомозы, амебиаз и др. Тело одноклеточных простейших состоит из цитоплазмы, огра-ниченной наружной мембраной – плазмалеммой, ядра, органелл, обес-печивающих функции питания, движения, осморегуляции и выделения. Простейшие передвигаются с помощью псевдоподий (саркодо-вые), жгутиков и ундулирующих мембран (жгутиковые), ресничек (ресничные инфузории). Питание простейших происходит по-разному: одни заглатывают пищевые частицы клеточным ртом, другие поглощают их при помощи псевдоподий (ложноножек), образуя пищеварительную вакуоль, где пища переваривается (фагоцитоз). У некоторых видов простейших пи-тание происходит путем всасывания питательных веществ поверхно-стью тела (пиноцитоз). Пищей служат органические частицы, микроор-ганизмы и растворенные в окружающей среде питательные вещества. В жизненном цикле большинства простейших выделяют стадию трофозоита (вегетативная форма) – активно питающуюся и переме-щающуюся в пространстве форму, и стадию цисты – покоящуюся ста-дию. Образовавшиеся цисты устойчивы к воздействию внешних фак-торов. При попадании в благоприятные условия простейшие освобож-даются из цисты и начинают размножаться. Размножение происходит бесполым (поперечное, продольное и множественное деление) и половым путями. Многие паразитические простейшие размножаются последовательно в нескольких хозяевах. Например, жизненный цикл малярийного плазмодия (рис.3) проходит в теле комара и организме человека с чередованием полового и беспо-лого размножения.

2. Класс Cestoidea. Taeniarhynchus saginatus - морфология, цикл развития, патогенное действие, пути заражения, диагностика, профилактика, географическое распространение.

Бычий или невооруженный цепень достигает в длину 4–12 м, но встречаются и более крупные особи (рис.2). Сколекс квадратно-овальной формы с четырьмя хорошо развитыми присосками и рудиментарным хоботком без крючьев. Шейка короткая. Стробила состоит из 1000–2000 почти квадратных проглоттид. В начале идут незрелые проглоттиды. В средней части стробилы располагаются гермафродитные членики, они имеют хорошо развитую мужскую и женскую половую систему. Мужская имеет многочисленные пузырьковидные семенники. Тонкие семяпроводы соединяются в общий семяизвергательный канал, который проходит поперёк членика и заканчивается копулятивным органом – циррусом, лежащим в мешочке – половой бурсе. Циррус может выворачиваться наружу через отверстие, находящееся на боку членика, в области небольшого возвышения – половом бугорке. Женская половая система состоит из двудольчатого яичника, яйцевода, оотипа, желточника, влагалища, расширенная часть которого образует семяприемник, и матки. Желточник лежит позади яичников. Зрелые членики вытянутой в длину формы содержат матку. Матка зрелых члеников имеет 17–35 боковых ответвлений (рис. 3) и заполнена оплодотворенными зрелыми яйцами. Поскольку она закрытого типа, яйца с личинками могут выйти из тела хозяина только вместе с отрывающимися последними проглоттидами. При отрывании члеников целостность матки может нарушаться, тогда часть яиц выпадает в просвет кишечника и с калом выводится во внешнюю среду. Полное же освобождение всех яиц из закрытой матки наступает или при сгнивании члеников, или при переваривании последних в кишечнике промежуточного хозяина (крупного рогатого скота).

Рис. 11. Сколекс и членики Taeniarhynchus saginatus: А - сколекс, Б - гермафродитный членик, В - зрелый членик; 1 - яичник, 2 - желточник, 3 - матка, 4 - влагалище, 5 - семенники, 6 - семяизвергательный канал. Когда стробила у бычьего цепня достигнет 5–7 м длины, членики начинают отрываться. Затем вместе с фекалиями или самостоятельно, активно выползая через анальное отверстие, членики выходят наружу. В среднем в сутки выходит 6–8 проглоттид, каждая из которых содержит до 175 тыс. яиц. При движении членики выдавливают через передний край зрелые яйца из матки. Последние овальной илишаровидной формы имеют диаметр около 28–44 мкм (рис. 4). Внутри яйца находится шестикрючный зародыш – онкосфера. Она покрыта радиально исчерченной оболочкой, которая снаружи охвачена эмбриональной оболочкой, защищенной сверху скорлупой яйца.

Рис.

3. Сколекс и членики Taeniarhynchus

saginatus А

– сколекс; Б – гермафродитный членик;

В – зрелый членик (1 –

яичник, 2 – желточник, 3 – матка, 4 –

влагалище, 5 – семенники, 6 –

семяизвергательный канал) Рис. 12. Яйцо бычьего цепня (28-44 мкм). Жизненный цикл бычьего цепня. Единственным дефинитивным (окончательным) хозяином для бычьего цепня является человек, у которого цепень паразитирует в тонком кишечнике. Промежуточный хозяин – крупный рогатый скот (быки, коровы, буйволы, зебры, яки, северный олень). Скот заражается яйцами с онкосферами на пастбищах. В кишечнике промежуточного хозяина оболочки яиц растворяются и онкосферы с помощью крючьев проникают в капилляры стенки кишечника, а затем с кровью разносятся по всему телу, оседая преимущественно в соединительной ткани мышц, где спустя 4–5 месяцев превращаются в финны (цистицерки). У северных оленей цисцитерки развиваются до инвазионной стадии только под оболочками больших полушарий и мозжечка (рис. 5).

Рис. 13. Цикл развития бычьего цепня. Цисцитерки – это овальной формы пузырьки с прозрачной жидкостью, в которой располагается сколекс с шейкой. Продолжительность жизни цисцитерков 8–9 месяцев, после чего они погибают. В организм окончательного хозяина (человека) цистицерки попадают при употреблении в пищу недостаточно термически обработанного финнозного мяса крупного рогатого скота. Здесь в кишечнике сколекс цистицерка выворачивается из финнозного пузырька, прикрепляется присосками к слизистой оболочке тонкого кишечника (обычно двенадцатиперстной кишки) и от шейки начинает расти стробила. Длительность жизни паразита иногда достигает 20 лет. Бычий цепень, как правило, паразитирует у человека в единственном числе, отсюда его название солитер (от фр. «solitaire» – одиночный). Множественная инвазия встречается редко, только в интенсивно зараженных очагах.

Билет № 19

1. Формы симбиоза. Паразитизм как биологический феномен. Классификация паразитов.

Классификация паразитов Формы паразитизма по особенностям: облигатный - организм, в жизненном цикле которого стадия паразитирования обязательна (сосальщики, вши и др.); факультативный - организм, который может жить и питаться свободно во внешней среде, но вступая в контакт с восприимчивым организмом, может переходить к паразитизму (амебы группы Umax, конская пиявка); ложный - свободноживущий организм, при случайном проникновении в организм другого вида может некоторое время сохранять жизнеспособность (личинки сырной мухи в кишечнике человека). Продолжительность контакта с хозяино: постоянный (стационарный) - паразит, весь жизненный цикл которого связан с организмом хозяев (вши); временный - организм, который вступает в паразитарные отношения с хозяином только на время питания (иксодовые клещи, блохи, комары). Видовая специализация: паразитов: эвриксенный (греч. eurys - широкий; xenon - хозяин) - па-разит, который имеет широкий круг хозяев (трихинелла, комары, иксодовые клещи); стеноксенный (греч. stenos - узтш) - паразит преимущест-венно одного вида хозяев, но способный паразитировать и на некоторых других видах (крысиная блоха); моноксенный (греч. monos - один) - паразит, который имеет хозяев только одного вида (аскарида человеческая, криво- головка, острица, вошь человеческая головная и др.). Медицинское значение: переносчики - кровососущие членистоногие, передающие возбудителей заболеваний (инфекционных и инвазионных) от одного организма к другому (комары, иксодовые клещи, москиты, блохи и др.); возбудители - паразиты, которые вызывают инвазионные заболевания (лейшмании, трипаносомы, гельминты), инфестации (чесоточный клещ, вши, личинки вольфартовой мухи). Локализация: эктопаразит - организм, который паразитирует на по-кровах тела хозяина (комары, вши, иксодовые клещи и др.); эндопаразит - организм, который паразитирует внутри организма хозяина (схема).

2. Класс Cestoidea. Echinococcus granulosus - морфология, цикл развития, патогенное действие, пути заражения, диагностика, профилактика, географическое распространение.

Эхинококк – это мелкая цестода длинной 2–11мм. Его тело имеет сколекс грушевидной формы, снабженный четырьмя присосками и хоботком с двумя венчиками крючьев (рис. 14). За шейкой идет короткая стробила, которая состоит обычно из трех проглоттид. Первый членик незрелый, второй – гермафродитный, а третий – зрелый. Последний самый крупный, занят маткой, заполненной зрелыми яйцами. Матка имеет боковые выступы и содержит от 400 до 800 оплодотворенных яиц с шестикрючными онкосферами. Их диаметр составляет 30–36 мкм. Яйца по строению похожи на яйца других тениид. Финны (ларвоцисты, гидатиды) имеют вид однокамерного пузыря, заполненного жидкостью. Размер от нескольких миллиметров до величины головы новорожденного ребенка. Стенки финны имеют две оболочки: наружная (кутикулярная, слоистая) и внутренняя (зародышевая, герминативная). Наружная слоистая оболочка состоит из концентрически расположенных пластинок, по химическому составу близких к гиалину и хитину. Герминативная оболочка имеет три зоны: камбиальную (пристеночную), среднюю, содержащую известковые тельца, и внутреннюю – зону выводковых капсул. В последней образуются юные, дочерние и внучатые ларвоцисты, содержащие протосколексы, на головках которых находится хоботок с двумя рядами крючьев и 4 присоски. Внутри финны нередко образуются вторичные (дочерние), а в них третичные (внучатые) ларвоцисты, в которых также могут развиваться выводковые капсулы и сколексы. Снаружи, вокруг эхинококкового пузыря, в результате хронического воспаления за счет тканей хозяина формируется выраженная соединительнотканная капсула. Между последней и кутикулярной оболочкой имеется узкое пространство, заполненное полиморфноклеточным инфильтратом. Жидкость пузырей является продуктом секреции герминативной оболочки и содержит необходимые для жизнедеятельности паразита вещества и выделяемые им продукты жизнедеятельности. В случае разрыва эхинококкового пузыря его зародышевые элементы, попав на серозные оболочки промежуточного хозяина, продолжают свое развитие с образованием вторичных эхинококковых кист. Жидкость пузырей обладает выраженными антигенными свойствами и поэтому при вскрытии пузырей развивается мощная аллергическая реакция. Цикл развития эхинококка. Жизненный цикл в развитии эхинококкового цепня (рис. 15) включает смену двух хозяев. Окончательные хозяева заражаются, поедая органы промежуточного хозяина, в которых находится эхинококковый пузырь. В тонком кишечнике дефинитивного хозяина оболочки пузыря разрушаются, а протосколексы прикрепляются к слизистой. От шейки начинается рост члеников и через три месяца образуются половозрелые цестоды. В эхинококковом пузыре содержится большое количество протосколексов и выводковых камер, поэтому в кишечнике развивается много паразитов.

Билет № 20

1. Класс Flagellata. Trypanosoma brucei gambiense, Trypanosoma brucei rhodesiense - морфология, циклы развития, патогенное действие, диагностика, профилактика, географическое распространение.

Вид: Trypanosoma brucei gambiense В 1902 году Д. Даттон обнаружил Trypanosoma brucei gambiense в крови человека. Brucei и Nabarro установили, что муха цеце (Glossina palpalis) является переносчиком возбудителя болезни. Trypanosoma brucei gambiense – возбудитель хронического гам-бийского западноафриканского трипаносомоза (сонной болезни). Локализуется в теле человека и других позвоночных животных в плазме крови, лимфе, лимфатических узлах, спинномозговой жидко-сти, тканях спинного и головного мозга. Географическое распространение. Встречается в ряде эквато-риальных районов Западной Африки. Морфология. По морфологии выделяют 3 стадии трипаносом: трипаносомальные трипомастиготы, критидиальные формы (эпима-стиготы) и метациклические трипомастиготы. Инвазионная стадия: метациклическая форма. Жизненный цикл. Гамбийская форма африканского трипаносомоза – это облигатно-трансмиссивное заболевание с природной очаговостью. Позвоночным и резервуарным хозяином для гамбийского вида трипаносом является в первую очередь человек и только потом – до-машние и некоторые дикие животные (буйволы, козы, свиньи, антило-пы и грызуны). Фактически гамбийский трипаносомоз – это антропо-ноз, хотя в передаче его возбудителя некоторое участие принимают и сельскохозяйственные животные. Переносчиком и вторым, беспозвоночным хозяином служат кровососущие мухи цеце рода Glossina (вид Glossina palpalis – ку-старниковая муха цеце). Отличительным признаком мухи цеце (рис. 25) является сильно хитинизированный выступающий хоботок, способный прокалывать кожу даже таких животных, как носорог и слон. В связи с этим ника-кая одежда человека не защищает от укусов мухи цеце. Кровь пьют и самцы, и самки. Рис. 25. Муха цеце – специфический переносчик африканских трипаносом Вторая особенность мухи – великолепная растяжимость стенок кишки, что позволяет ей поглощать объем крови, превышающий вес голодной мухи в десятки раз. Эти особенности обеспечивают надеж-ность передачи возбудителя от донора к реципиенту. Мухи нападают в светлое время суток, преимущественно в от-крытой природе. Некоторые антропофильные виды цеце могут зале-тать в поселки, размножаясь в зарослях кустарников вблизи жилищ человека и вдоль тропы, ведущей к водопою. В организм переносчика трипаносомы попадают при питании кровью инвазированного позвоночного животного или человека. Око-ло 90% трипаносом, поглощенных мухой цеце, погибает. Остальные размножаются в просвете еѐ средней и задней кишок. В первые дни после заражения трипаносомальные трипома-стиготы находятся внутри комка поглощенной крови, окруженного перитрофической мембраной, они мало отличаются от тех, которые находятся в крови человека, но несколько более короткие и со слабо-выраженной ундулирующей мембраной. Затем трипаносомы выходят в просвет кишечника насекомого. На 10-12 день тонкие формы трипаносом мигрируют в желудок и продвигаются до вершины хоботка. Оттуда они по слюнному прото-ку движутся в слюнные железы, где трансформируются в широкие эпимастиготные стадии. Проникать в слюнные железы трипаносомы могут и через миксоцель, в который попадают через кишечную стенку. Рис.26. Жизненный цикл Trypanosoma brucei gambiense Эпимастиготы размножаются и превращаются в мелкие корот-кие метациклические стадии, большая часть трипаносом лишена жгутика, и лишь у некоторых имеется короткий свободный жгутик. Метациклические стадии способны инвазировать человека, попадая в его кровь со слюной мухи цеце при кровососании. Путь и способ заражения. Трипаносомы попадают в организм человека при укусе (инокуляция) инвазированной мухи цеце (рис. 26). При укусе мухой в ранку вместе со слюной попадают метацикли-ческие формы трипаносомы. В начале заболевания, когда уровень паразитемии возрастает, в крови и лимфатических узлах обнаруживаются преимущественно тон-кие длинные формы трипаносомальных трипомастигот, размножаю-щиеся продольным бинарным делением. По мере развития иммунитета уровень паразитемии в организме больного снижается. В результате наступает ремиссия. Однако элиминации возбудителя не происходит, так как трипаносомы способны изменять состав поверхностных антиге-нов и избегать воздействия антител. Трипаносомы выживших клонов активно делятся, что приводит к увеличению паразитемии и обострению течения заболевания. Возможность громадной вариабельной структуры гликопротеинового комплекса обеспечивает длительное нахождение трипаносом в крови, а, следовательно, и длительность течения болезни. Клинические проявления сонной болезни. В острой стадии за-болевания характерны лихорадка, головная боль, тошнота, как след-ствие интоксикации, аллергический отек век, кистей рук и стоп. Дли-тельность острого периода при заражении гамбийской трипаносомой бывает от нескольких недель до 1 года, а затем наступает хроническая стадия, где первое место занимают симптомы воспаления мозга и моз-говых оболочек. При этом больные днем пребывают в сонном состоя-нии, а ночью возбуждены и бодрствуют. Отмечается выраженная апа-тия, дрожание конечностей, отсутствие аппетита и на поздних стадиях болезни – крайнее истощение (кахексия). Заболевание длится 6-10 лет, и при отсутствии лечения наступает летальный исход, хотя встречают-ся редкие случаи выздоровления. Лабораторная диагностика. В острой стадии болезни прово-дят микроскопию мазков крови (рис. 27), окрашенных по Романовско-му-Гимзе. Рис.27. Трипаносомальные трипомастиготы в мазках крови В хронической стадии производят микроскопирование спинно-мозговой жидкости, иммунологические реакции на присутствие анти-тел в крови. Применяется и метод заражения хомячков с последующей микроскопией крови через 3-4 дня. Профилактика. Плановое выявление и лечение больных. Борь-ба с переносчиками с помощью инсектицидов, использование москит-ных сеток в помещениях и отпугивание мух цеце репеллентами, про-филактический приѐм лекарств, которые могут предохранять от зара-жения при укусе мухами цеце. Вырубка кустарников вблизи жилищ человека. Вид: Trypanosoma brucei rhodesiense Trypanosoma brucei rhodesiense – возбудитель острого родезий-ского восточноафриканского трипаносомоза. Возбудителя впервые открыл Г. Фантѐм (1910). Локализация. В теле человека и других позвоночных трипома-стигота обитает в плазме крови, лимфе, лимфатических узлах, спин-номозговой жидкости, тканях спинного и головного мозга. Географическое распространение: саванная Африка (Во-сточная и Южная Африка). Морфология. Trypanosoma brucei rhodesiense по морфологии близка к Trypanosoma brucei gambiense, но отличается от неѐ некото-рыми иммунологическими и биологическими особенностями. Цикл развития. Основными хозяевами Trypanosoma brucei rhodesiense служат различные виды антилоп, зебры, гиппопотамы, а также крупный рогатый скот, козы, овцы и очень редко – человек (рис. 28). Главным переносчиком родезийской трипаносомы являются мухи цеце групп «Morsitans» (G. morsitans, G. pallides, G. swynnertoni, G. longipalpis). Они обитают в саваннах и саванных лесах, более свето-любивы и менее влаголюбивы, чем виды «Palpalis», более зоофильны и охотнее нападают на крупных копытных и мелких бородавочников, чем на людей. Муха нападает только на движущиеся объекты. Охот-нее мухи цеце нападают на людей в темной одежде. Рис.28. Схема жизненного цикла Trypanosoma brucei rhodesiense В месте укуса мухой появляется припухлость, внешне похожая на фурункул. Она окружена восковидной каймой. Отсюда трипаносо-мы проникают в кровь и лимфу, а позже и в спинномозговую жидкость. В этих средах они размножаются и постепенно проникают в ткани головного мозга, вызывая хронический менингоэнцефалит с отеком мозга и кровоизлияниями. В этот период трипаносомы уже не обнаруживаются в спинномозговой жидкости. Клинические проявления сонной болезни. Родезийская форма трипаносомоза протекает тяжелее гамбийской. Длится всего 3-7 меся-цев и без лечения заканчивается летальным исходом. Эпидемиология. Родезийская форма сонной болезни – типич-ный антропозооноз. Основной резервуар инфекции в природе – лес-ные антилопы. Многие другие виды диких животных и домашний рогатый скот служат второстепенным резервуаром инвазии. Домаш-ний скот, особенно завозимый из других территорий, может погибать от трипаносомоза. Человек заражается обычно во время различных работ вне насе-ленных пунктов. Чаще заболевают мужчины. Иногда наблюдаются эпидемиологические вспышки. Лабораторная диагностика. Выявление трипаносомальных трипомастигот в мазках крови, позднее – в спинномозговой жидкости. Профилактика. Выявление и лечение больных, борьба с пере-носчиками – мухами цеце, защита от укусов.

2. Класс Trematodes. Общая характеристика. Систематика сосальщиков - паразитов человека.

Все сосальщики – паразиты. Они имеют листовидную форму тела и небольшие размеры: от нескольких мм до нескольких см. Для них характерны (рис.2) органы фиксации – присоски (ротовая и брюшная). Ротовая располагается на переднем конце тела, и в центре её имеется ротовое отверстие. Брюшная присоска служит только для фиксации. Пищеварительная и выделительная системы имеют типичное для плоских червей строение. Нервная система состоит из окологлоточного нервного кольца с двумя ганглиями и трёх нервных стволов (спинного и двух боковых). Оплодотворение перекрестное, реже происходит самоосеменение. Яйца трематод имеют плотную оболочку. Величина их варьирует от 27х11 мкм у кошачьего сосальщика до 130-145х70-80 мкм у печеночного сосальщика. На одном из полюсов яйца имеется крышечка, на другом – утолщение оболочки: называемое бугорком или шипиком. Шипик может занимать на полюсе центральной место, но может быть смещен в сторону. Трематоды развиваются с двумя промежуточными хозяевами (рис.3). Первым промежуточным хозяином всегда является моллюск, вторым – разные виды позвоночных и беспозвоночных животных. У всех сосальщиков на первом этапе после выделения из организма окончательного хозяина яйцо обязательно должно попасть в окружающую среду, чаще вводу. Только там возможен контакт с промежуточным хозяином – моллюсками. Уже при выделении из матки сосальщика яйцо содержит зародыш, покрытый ресничками – мирацидий. Это молодая личинка, которая содержит зародышевые клетки обеспечивающие их партеногенетическое размножение. После раскрытия крышечки мирацидий покидает яйцевые оболочки и попадает в воду. Затем он заглатывается или активно внедряется в тело моллюска. Мирацидий может попасть в тело моллюска и пассивно, через его пищеварительный тракт. В его теле мирацидий сбрасывает реснички и превращается в следующую личиночную стадию – спороцисту имеющую мешковидную форму и содержит зародышевые клетки, из которых развиваются редии. В них тоже происходит бесполое размножение и формируются более зрелые личинки – церкарии. Последние по многим чертам строения (наличие присосок, пищеварительного тракта) напоминают половозрелых сосальщиков. Церкарии всех видов сосальщиков имеют мускулистый хвостовой придаток. Они активно покидают тело моллюска Дальше пути развития у различных видов трематод идут в разных направлениях. Церкарии одних видов могут активно проникать в тело окончательного хозяина и превращаться в половозрелые особи (кровяные сосальщики - шистосомы). Другие теряют хвост, инцистируются и превращаются в адолескарии. Проглоченные дефинитивным хозяином, превращаются в половозрелых паразитов. Такой цикл печеночный сосальщик. Иной путь: церкарии попадают в тело второго промежуточного хозяина и превращаются в следующую стадию – метацеркарии. Вторыми (дополнительными) промежуточными хозяевами являются различные виды рыб и ракообразных. Вместе с их тканями метацеркарии попадают в организм окончательного хозяина и там достигают половой зрелости (кошачий, легочный сосальщики). Таким образом, адолескарии и и метацеркарий, попадают в организм окончательного хозяина через рот. Церкарии – внедряются через кожу и слизистые оболочки, то есть у них отсутствует дальнейший личиночный метаморфоз. Общее название заболеваний, вызываемых сосальщиками – трематодозы. Основные возбудители трематодозов и пути их проникновения в организм человека

Билет № 21

1. Класс Flagellata. Trypanosoma cruzi - морфология, цикл развития, патогенное действие, пути заражения, диагностика, профилактика, географическое распространение.

Вид: Trypanosoma cruzi Trypanosoma cruzi – возбудитель американского трипаносомоза (болезнь Чагаса) – трансмиссивная природно-очаговая протозойная болезнь. В 1909 г. бразильский врач Карлус Чагас выделил возбудителя из крови больного и описал вызываемое им заболевание, названное в его честь болезнью Чагаса. Локализуется в плазме крови, кардиомиоцитах, эндотелиаль-ных клетках печени, лекких, лимфатических узлов, спинномозговой жидкости, тканях спинного и головного мозга. Географическое распространение: в Южной и Центральной Америке. Морфология. Trypanosoma cruzi отличается от возбудителей аф-риканского трипаносомоза меньшей длиной тела (13-20 мкм) и более крупным кинетопластом трипомастиготных форм. В фиксированных препаратах крови Tr. cruzi часто имеет изогнутую форму, наподобие букв С или S (С- и S-формы). Цикл развития Trypanosoma cruzi включает позвоночного хозя-ина (человека и более 100 видов животных) и специфического пере- носчика – триатомовых летающих клопов (рис. 29). Инвазионной стадией для клопа являются трипомастиготы в крови больного человека или животных. Поскольку колющий ротовой аппарат, в отличие от мухи цеце, у клопов очень слабый и не способен проколоть даже кожу человека, они находят ссадины или слизистые оболочки, конъюнктивы, оболочки носа, губ (за что получили название – «поцелуйные клопы»). Рис.29. Схема жизненного цикла Trypanosoma cruzi Трипомастиготы, попадая в организм триатомовых клопов, до-стигают желудка, превращаются здесь в эпимастиготы и размножа-ются в течение нескольких дней. Затем они проходят в заднюю кишку, где возвращаются к трипомастиготной форме (метациклическая трипомастигота). С этого момента клопы становятся заразными. После или во время засасывания крови клопы опорожняют пря-мую кишку, и возбудители попадают на кожу человека или слизистые оболочки (конъюнктиву, оболочки губ, носа). Продолжительность цикла развития паразитов в переносчике составляет от 5 до 15 дней в зависимости от температуры воздуха. Однократно инвазированный клоп сохраняет паразитов до конца жизни (около 2 лет). Трансовари-альная передача отсутствует. Таким образом, инвазионной стадией для позвоночного хозяина является метациклическая трипомастигота. После попадания в организм позвоночного животного (природного резервуара) или человека трипо-мастиготы некоторое время остаются в периферической крови, стано-вятся трипаносомальными трипомастиготами, но не размножаются. Затем они проникают в мышечные клетки и клетки эндотелия легких, печени, лимфатических узлов и других органов. Однако пре-имущественно паразиты скапливаются в клетках сердечной мышцы. Внутри клеток трипомастиготы трансформируются в эпимастиготную и промастиготную формы, и, наконец, в конце трансформации пре-вращаются в округлую безжгутиковую форму – амастиготу (3-6 мкм). Внутри клетки амастиготы размножаются бинарным делением. Наполненная амастиготами клетка человека или животного уве-личивается в размерах и превращается в псевдоцисту, оболочкой кото-рой служит стенка клетки хозяина. Перед разрывом и сразу после раз-рыва такой псевдоцисты амастигота (минуя промастиготную, эпима-стиготную стадию) превращается в трипомастиготу. Последние инва-зируют соседние клетки, размножаются в стадии амастигот с образо-ванием новых псевдоцист. Таким образом, амастиготы – сугубо внутриклеточные парази-ты. Часть трипомастигот, освободившихся из псевдоцисты и не по-павших в соседние клетки, попадает в кровь, где циркулирует, и отту-да может попадать в организм переносчика. Пути и способы заражения. Заражение происходит не прямо через укус клопа, а путем контаминации экскрементов клопов, со-держащих трипаносом, в ранки от укуса или в слизистые оболочки. Укусы клопов безболезненны, но вызывают сильный зуд и воспаление, в результате этого паразиты могут быть занесены в ранку во время расчесывания. У человека зарегистрированы также случаи врожденного трипа-носомоза. В настоящее время установлено, что возможна и транспла-центарная передача, но уровень еѐ сравнительно невелик: в среднем у больных матерей рождается 2-4% инфицированных детей. Трансова-риальная передача отсутствует. Заражение трипаносомозом возможно также алиментарным путем (в том числе, с молоком матери) и при ге-мотрансфузиях. Эпидемиология. В природных очагах резервуарами возбудителя служат броненосцы, опоссумы (наиболее важны, так как имеют вы-сокий индекс паразитемии), муравьеды, лисы, обезьяны и другие. В Боливии и некоторых районах Перу определенное значение в качестве резервуара Т. cruzi имеют морские свинки, которых население держит дома для употребления в пищу. Их естественная зараженность дости- гает 25–60 %. Клинические проявления болезни Чагаса. В месте внедрения трипаносом отмечается тканевая реакция, отечность – «чагома» – плотный воспалительный инфильтрат. Увеличиваются лимфоузлы, появляются лихорадка, озноб, головная боль, нередко кожная сыпь аллергического характера. Позже трипаносомы (стадия амастиготы) проникают в различ-ные ткани и органы: сердце, селезенку, печень, почки, надпочечники, мышечный слой кишечника, головной и спинной мозг и др. органы. Клиническая картина часто зависит от возраста пациентов. У взрослых и подростков часто оказываются пораженными клетки сер-дечной мышцы. Воспаление миокарда приводит к нарушениям рабо-ты сердца, что в ряде случаев служит причиной смерти. Тяжелым проявлением трипаносомоза является развитие ме-нингоэнцефалита, который очень часто встречается у детей в связи с несостоятельностью гематоэнцефалического барьера. Острая форма трипаносомоза либо заканчивается смертью, либо переходит в хроническую форму. От острой формы умирают только дети, что бывает обусловлено менингоэнцефалитом или миокардитом. Встречаются и легкие атипичные формы трипаносомоза. Лабораторная диагностика: микроскопия мазков крови, пре-паратов спинномозговой жидкости, пунктатов из лимфоузлов. Однако ввиду того, что данные исследования не всегда дают положительный результат, применяют иммунологические пробы (реакция "связывания комплемента, внутрикожная проба) и культивирование трипаносом на питательных средах. Профилактика: своевременная диагностика, лечение и изоля-ция больных, улучшение бытовых условий и уничтожение клопов.

2. Класс Cestoidea. Dipylidium caninum - морфология, цикл развития, патогенное действие, пути заражения, диагностика, профилактика, географическое распространение. Тыквовидный цепень – это цестода белого или слегка желтоватого цвета, длинной 20–50 см, шириной 3 мм. Передняя часть стробилы узкая и тонкая, а сзади постепенно утолщается. Задние зрелые членики похожи на огуречные семена. Сколекс снабжен четырьмя овальными присосками и булавовидным втягивающимся хоботком с 4–8 поперечными рядами крючьев (рис.12). Гермафродитные членики, занимающие среднюю часть стробилы, имеют по 150–200 пузырьковидных семенников. По бокам каждого членика располагаются половые бугорки с половым отверстием. Позади последних в задней части члеников находятся трубчатые яичники, а за ними парные желточники. В конце стробилы располагаются зрелые членики, занятые петлеобразной маткой, заполненной коконами – капсулами со зрелыми яйцами. Поскольку зрелые яйца имеют онкосферу, окруженную оболочками красноватого оттенка, зрелые членики тоже имеют розовый цвет. Жизненный цикл тыквовидного цепня (рис. 13). Зрелые членики, отрываясь от стробилы, активно выходят во внешнюю среду, где разрушаются, а капсулы накапливаются в перианальных складках и рассеиваются во внешней среде (попадают на землю и шерсть животных). Окончательными хозяевами служат плотоядные животные: собаки, кошки, лисицы, волки, шакалы и др. Человек является факультативным хозяином вследствие случайной инвазии, что вызывает заболевание, называемое дипилидиозом. Промежуточными хозяевами являются многие насекомые-эктопаразиты (блохи, власоеды и др.), которые проглатывают яйцевые капсулы цепня. В теле личинок блох и власоедов онкосферы, вышедшие из яиц цепня, не претерпевают изменений. В куколке насекомых из онкосфер развиваются цистицеркоиды, которые заканчивают своё развитие во взрослых особях блох и власоедов. Собаки и другие окончательные хозяева заражаются при проглатывании зараженных цистицеркоидами блох и власоедов. Попав в тонкую кишку, цистицеркоиды прикрепляются к слизистой оболочке и через 15–20 дней достигают половой зрелости.

Билет № 22

1. Непатогенные амебы - систематика. Акантамебы - систематика, пути заражения, патогенное действие, диагностика, профилактика, географическое распространение.

Вид: Entamoeba gingivalis (Аmoeba buccalis) Ротовая амеба – комменсал. Это первая амеба, которая была найдена у человека. Ее описали Г. Гросс в Москве (1849) и, независимо от него, С. И. Штейнберг в Киеве (1862). Ротовые амебы обнаруживают-ся более чем у 25% лиц, не соблюдающих правила гигиены полости рта. Локализуются в ротовой полости. Географическое распространение повсеместное. Морфология. В жизненном цикле ротовой амебы (рис. 8) выде-ляют одну стадию: трофозоит (вегетативная форма). Средние размеры трофозоита – 10-12 мкм. Ротовые амебы обычно образуют много псевдоподий, более широких, чем у дизентерийных амеб. Цитоплазма разделена на светлую гранулированную эктоплазму и более темную, сильно вакуолизированную эндоплазму. В пищевари-тельных вакуолях находятся бактерии, грибки, эпителиальные клетки. В окрашенных препаратах видно ядро, в нем маленькая карио-сома, от которой к ядерной мембране тянется несколько ахроматино-вых нитей. Периферический хроматин имеет вид отдельных глыбок, не одинаковых по форме и величине. Жизненный цикл. Ротовые амебы проникают в организм чело-века воздушно-капельным путем (с капельками слюны или мокроты), при совместном пользовании зубными щетками, столовой посудой, а также при поцелуях. В ротовой полости находятся между зубами, в десневых карманах и кариозных полостях зубов. Они могут быть при-чиной неприятного запаха изо рта, а также способствовать усиленному отложению зубного камня. Часто ротовые амебы локализуются в ла-кунах небных миндалин при хронических тонзиллитах. Размножаются амебы бинарным делением. Цист не образуют. Лабораторная диагностика. Обнаружение вегетативной формы в мазках из кариозной полости зуба, белого налета зубов. Профилактика. Соблюдение правил личной гигиены: не пользо-ваться чужими зубными щетками, общими кружками, стаканами и т.п. ▪ Кишечная амеба Вид: Entamoeba coli Кишечная амеба – комменсал. Амебы обнаруживаются одина-ково часто как в стуле здоровых лиц, так и у пациентов, страдающих кишечными заболеваниями. Локализуются в толстом кишечнике. Географическое распространение повсеместное. В некоторых регионах земного шара частота обнаружения кишечных амеб достига-ет 40%. Морфология. В жизненном цикле кишечной амебы (рис. 9) вы-деляют 2 стадии: трофозоит (вегетативная форма) и округлую вось-миядерную цисту 15-17 мкм в диаметре (самые крупные из цист ки-шечных амеб). Рис. 9. Стадии жизненного цикла кишечной амебы Средние размеры трофозоита 20-30 мкм. Псевдоподии в виде широких наплывов образуются медленно с разных сторон тела. Раз-граничение на экто- и эндоплазму отсутствует. Цитоплазма сильно вакуолизирована. Часть вакуолей имеет характерную продолговатую или щелевидную форму. Пищеварительные вакуоли обычно круглые, содержат поглощенные бактерии, грибки, крахмальные зерна. Ядро в клетке отчетливо заметно даже у живых неокрашенных амеб. Крупная кариосома расположена эксцентрично. Периферический хроматин в виде грубых глыбок распределен неравномерно. Лабораторная диагностика. Обнаружение в мазках фекалий 8-ядерных цист. Профилактика. Соблюдение правил личной гигиены (мытье рук, фруктов, овощей), борьба с механическими переносчиками цист (мухами и тараканами). ►Класс: Lobosea Отряд: Acanthopodida Род: Acanthamoeba Вид: Acanthamoeba castellani Акантамебы – обычно свободноживущие простейшие, которые, попадая в организм человека, способны переходить к паразитизму и заканчивать в организме хозяина свой цикл развития, образуя цисты. Акантамебиаз – протозооз, вызываемый различными видами свободноживущих амеб, проявляющийся поражением глаз, кожи и ЦНС. Этиология. Для человека патогенными являются 6 видов амеб, относящихся к роду Acanthamoeba: A. astronyxis и A. palestinensis по-ражают ЦНС, A. hatchetti – глаза, A. polyphaga, A. culbertsoni и A. cas-tellani – ЦНС и глаза. Некоторые из них вызывают поражение кожи. Географическое распространение. Акантамебы распростране-ны повсеместно. Наиболее часто случаи заболевания регистрируются в странах с тропическим и субтропическим климатом. Эпидемиология. Заболеваемость спорадическая, заражение возможно во все сезоны года. Морфология. Жизненный цикл акантамеб включает две стадии (рис. 13): трофозоит (10 – 45 мкм) и одноядерную цисту (7 – 25 мкм) с многослойной оболочкой. Рис. 13. Стадии жизненного цикла акантамебы Трофозоит овальной, треугольной или неправильной формы. Внутри цитоплазмы одно ядро с крупной кариосомой, имеется экстра-нуклеарная центросфера. Узкие псевдоподии напоминают шиповид-ные выросты. Жизненный цикл. Акантамебы – аэробы, обитают в почве и теплых пресных водоемах, преимущественно в придонном иле. Осо-бенно много их в водоемах, образованных сбросами электростанций и загрязненных сточными водами. Наличие большого количества орга-нических веществ и высокая температура воды (+ 28˚C и выше) в этих водоемах способствуют резкому увеличению в них популяций амеб. При понижении температуры воды, изменении pH или подсыхании субстрата акантамебы инцистируются. Их цисты устойчивы к высыха-нию, охлаждению и действию многих антисептиков в стандартных концентрациях. Благодаря небольшим размерам они могут распро-страняться аэрогенно. Цисты акантамеб выделяли из тканей и экскре-ментов многих видов рыб, птиц и млекопитающих Инвазионные стадии и пути инвазии. Часто акантамебы обна-руживаются в мазках из носоглотки и в фекалиях здоровых людей. ▪ При поражениях глаз (рис. 14) в конъюнктивальную полость попадают капли воды, которые содержат трофозоиты или их цисты. Очень часто акантамебные кератиты развиваются у лиц, которые поль-зуются мягкими контактными линзами и не соблюдают гигиенические правила ношения и ухода за ними. ▪ При первичном поражении кожи амебы или их цисты попада-ют на открытые ранки поверхности кожи с загрязненной водой или контактно-бытовым способом. ▪ При поражении ЦНС амебы заносятся в головной мозг гемато-генным путем из первичных поражений в роговице глаза или в респи-раторном тракте. Рис. 14. Поражения глаз (кератит) при акантамебиазе Лабораторная диагностика акантамебного кератита проводит-ся на основании результатов микроскопического исследования на наличие вегетативных и цистных форм амеб в слезной жидкости, смы-вах и соскобах из язвенных поражений роговицы и склеры. Нативные препараты исследуют в обычном микроскопе при слабом освещении или при помощи фазового контраста. Постоянные препараты, окра-шенные по методу Романовского-Гимза, проводят микроскопию сна-чала при малом и среднем увеличениях, а затем исследуют более по-дробно под иммерсионным объективом. Иногда прибегают к культи-вированию акантамеб на среде Робинсона и др. В некоторых случаях для диагностики применяют биопробу путем заражения лабораторных животных. Диагноз акантамебного поражения кожи устанавливают на ос-новании обнаружения амеб и их цист в нативных и окрашенных пре-паратах, приготовленных из субстрата инфильтратов и биоптатов по-раженных тканей. Наиболее эффективным методом диагностики амебного энце-фалита является исследование нативных препаратов спинномозговой жидкости, в которых определяются подвижные трофозоиты. Профилактика. Для профилактики акантамебного кератита при пользовании контактными линзами рекомендуется тщательное соблюдение правил гигиены и стерилизации линз, периодическая ин-стилляция бактерицидных средств (альбуцид, левомицетин и пр.). Профилактика акантамебного поражения кожи и энцефалита за-ключается в соблюдении правил личной гигиены и ограничении кон-тактов с местами обитания акантамеб. |