- •Богуш в.Л., яцунский а.С., сокол о.В.,

- •1. Клетки и ткани

- •2. Кости и их соединения

- •2.1. Скелет туловища.

- •2.2. Скелет головы (череп).

- •2.3. Скелет верхней конечности.

- •2.4. Скелет нижней конечности.

- •3. Мышечная система.

- •3.1. Мышцы верхней конечности.

- •3.2. Мышцы нижней конечности.

- •3.3. Мышцы туловища.

- •3.4. Мышцы головы и шеи.

- •4. Внутренние органы.

- •4.1. Сердечно-сосудистая система.

- •4.2. Лимфатическая система.

- •4.3. Дыхательная система.

- •4.4. Пищеварительная система.

- •4.5. Мочеполовая система.

- •5. Органы внутренней секреции.

- •6. Нервная система

- •7. Органы чувств

- •8. Анализ положений и движений

- •1. Клетки и ткани 5

6. Нервная система

Деятельность нервной системы направлена на объединение, интеграцию работы всех частей организма, обеспечение связи организма с окружающей средой. Нервная система делится на центральную, состоящую из головного и спинного мозга, и периферическую, в которую входит 12 пар черепно-мозговых нервов и 31 пара спинномозговых нервов, служащих для связи центральной нервной системы (ЦНС) с отдельными органами и тканями тела. Нервная система человека подразделяется еще на соматическую и вегетативную (автономную) системы. Соматическая нервная система принимает всю афферентную (чувствительную) информацию и иннервирует поперечнополосатую мускулатуру. Вегетативная нервная система иннервирует всю гладкую мускулатуру органов пищеварения, дыхания, мочеполовых органов, протоков желез, кровеносных сосудов и мышцу сердца, а своей симпатической частью обеспечивает трофическую иннервацию поперечнополосатой (скелетной) мускулатуры.

Центральная нервная система

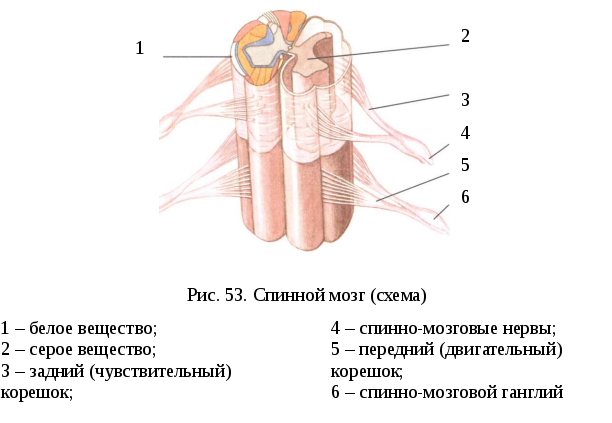

Спинной мозг, местоположение и проекция на позвоночный столб – от уровня I шейного позвонка до уровня I-II поясничных позвонков.

В спинном мозге определяются: утолщения в верхнем отделе шейное, в нижнем поясничное; мозговой конус, которым заканчивается спинной мозг; терминальную нить, спускающуюся до I-II копчиковых позвонков и являющуюся как бы продолжением мозгового конуса; переднюю срединную щель, идущую продольно по передней поверхности спинного мозга и разделяющую его на две симметричные половины (правую и левую); слабо выраженные латеральные борозды – переднюю и заднюю, делящие каждую половину спинного мозга на 3 канатика – передний, латеральный и задний; корешки спинномозговых нервов, заполняющих латеральные борозды; спинномозговые узлы, находящиеся у места соединения заднего и переднего корешков; спинномозговые нервы, образующиеся от соединения переднего и заднего корешков; «конский хвост» – совокупность корешков спинного мозга, идущих к межпозвоночным отверстиям (рис. 53).

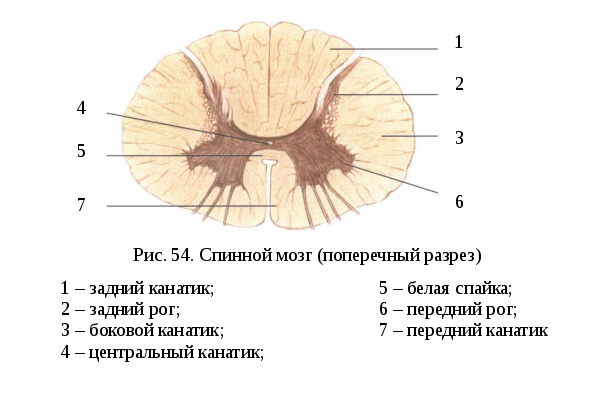

Спинной

мозг состоит из серого и белого вещества.

В сером веществе различают: передний,

задний и боковые рога, центральное и

латеральное промежуточное вещество.

Серое вещество не только спинного

мозга, но и всей ЦНС состоит в основном

из нейронов, совокупность которых

образует центры, или ядра (рис.54). Тела

чувствительных нейронов лежат вне

спинного мозга – в спинномозговых

узлах, тела вставочных нейронов – в

задних рогах спинного мозга, тела

двигательных нейронов – в передних

рогах, тела вставочных нейронов

симпатической части автономной нервной

системы – в боковых рогах грудного и

отчасти поясничного отдела спинного

мозга. Задние корешки спинномозговых

нервов состоят из центральных отростков

чувствительных нейронов, по

которым

нервное возбуждение идет в спинной

мозг, а по передним корешкам – от

спинного мозга.

которым

нервное возбуждение идет в спинной

мозг, а по передним корешкам – от

спинного мозга.

Белое вещество спинного мозга состоит из отростков нервных клеток, одинаковых по своей функции и происхождению, образующих проводящие пути. В заднем канатике спинного мозга расположены тонкий и клиновидные пучки, где проходят пути сознательной проприоцептивной чувствительности; в боковом канатике проходят передний и задний спинно-мозжечковые пути, проводящие нервные импульсы от проприорецепторов мышц, сухожилий, суставов и обеспечивающие бессознательную координацию движений, латеральный спинно-таламический путь для экстерорецептивной чувствительности (болевой, температурной и тактильной), латеральный пирамидный путь и красноядерно-спинномозговой путь (сознательный и бессознательный двигательные пути); в переднем канатике проходит передний пирамидный путь и передний спинно-таламический путь.

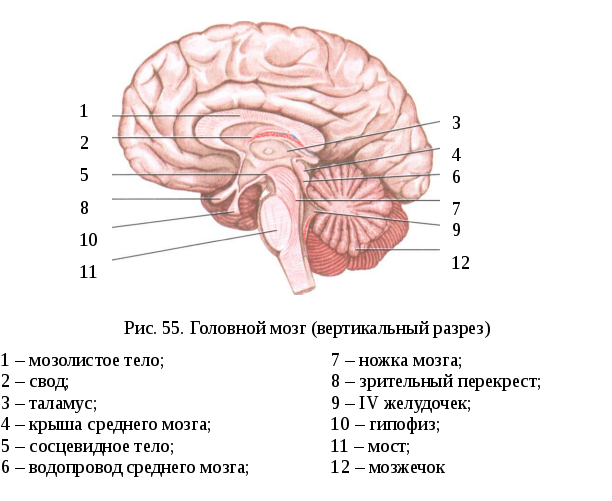

Головной

мозг, его основные части: продолговатый

мозг, который является продолжением

спинного мозга; мост, расположенный

выше

продолговатого

мозга; мозжечок, прилегающий сзади

к продолговатому мозгу и мосту; ножки

мозга – 2 белых тяжа, расходящиеся под

углом и идущие от моста к полушариям

мозга; гипоталамус – подбугорная

область промежуточного мозга, находящаяся

между ножками мозга, в состав которого

входят зрительный перекрест, серый

бугор с воронкой и сосцевидные тела

(рис.55).

продолговатого

мозга; мозжечок, прилегающий сзади

к продолговатому мозгу и мосту; ножки

мозга – 2 белых тяжа, расходящиеся под

углом и идущие от моста к полушариям

мозга; гипоталамус – подбугорная

область промежуточного мозга, находящаяся

между ножками мозга, в состав которого

входят зрительный перекрест, серый

бугор с воронкой и сосцевидные тела

(рис.55).

На сагиттальном разрезе головного мозга кроме продолговатого мозга, моста и мозжечка хорошо виден четвертый желудочек (между продолговатым мозгом и мостом спереди и мозжечком сзади); выше моста – части среднего мозга: вентрально – ножка мозга, дорсально – крыша среднего мозга с верхним и нижним холмиками, между ножкой мозга и крышей – Сильвиев водопровод, соединяющий IV и III желудочки; зрительный бугор, прилегающий сверху к среднему мозгу, под ним – гипоталамус, а сзади – метаталамус (забугорная область), в состав которого входит эпифиз, расположенный над верхним холмиком крыши среднего мозга. Все эти образования находятся на нижней поверхности головного мозга, над ними расположены полушария большого мозга.

Продолговатый мозг. На передней поверхности продолговатого мозга расположены передняя срединная щель, с латеральной стороны которой лежат пирамиды, состоящие из двигательных пирамидных путей, соединяющих головной мозг со спинным, и оливы; на задней поверхности расположены задняя срединная борозда, по сторонам которой находятся тонкий и клиновидный пучки, заканчивающиеся одноименными бугорками (места расположения вторых нейронов чувствительных проприорецептивных сознательных путей тонкого и клиновидного пучков), нижняя часть ромбовидной ямки, в области которой лежат ядра черепных нервов с IX по XII пару, и нижние мозжечковые ножки, ограничивающие с боков нижнюю часть ромбовидной ямки; на боковой поверхности расположен боковой канатик продолговатого мозга.

Задний мозг состоит из двух частей – моста и мозжечка. Мост лежит спереди продолговатого мозга и имеет поверхности: переднюю – выпуклую и заднюю – плоскую, которая образует верхнюю часть ромбовидной ямки; средние мозжечковые ножки, идущие к мозжечку; серое вещество, представленное ядрами черепных нервов с V по VIII пару и ретикулярной субстанцией, и белое вещество, состоящее из продольных и поперечных волокон.

Мозжечок – вторая важная часть заднего мозга – имеет части: полушария и червь, расположенный между полушариями и лучше видимый с нижней поверхности; поверхности полушарий мозжечка: верхнюю – выпуклую и нижнюю – плоскую; края – передний – меньший и задний – больший; ножки мозжечка – верхние, идущие к среднему мозгу, средние – к мосту, и нижние – к продолговатому мозгу. Белое вещество находится в центре, серое по периферии – кора мозжечка, внутри белого вещества – ядра мозжечка, из которых самое крупное – зубчатое ядро; своеобразное расположение белого и серого вещества, напоминающее дерево («древо жизни») в части мозжечка – черви.

На стволе мозга определяется IV желудочек мозга – остаточная полость ромбовидного мозга, дном которого является ромбовидная ямка, а крышей – мозговые паруса (верхний, натянутый между передними ножками мозжечка, и нижний – между нижними ножками). С помощью отверстий IV желудочек сообщается с III желудочком, с центральным каналом спинного мозга и подпаутинным пространством.

Средний мозг (крыша среднего мозга, ножки мозга и водопровод) . На стволовой части мозга видны образования крыши среднего мозга: верхние и нижние холмики лежат на дорсальной поверхности стволовой части мозга, выше ромбовидной ямки; ножки мозга – на вентральной поверхности в виде двух валиков, расходящихся под углом от моста и соединяющих мост с полушариями большого мозга; водопровод (остаточная полость среднего мозга) соединяет IV и III желудочки. Функциональное значение серого вещества среднего мозга заключается в том, что оно содержит подкорковые центры зрения – в верхних холмиках крыши, подкорковые центры слуха – в нижних холмиках крыши, ядра глазодвигательного нерва на уровне верхних холмиков и блокового нерва – на уровне нижних холмиков, красное ядро – в покрышке ножек мозга (начало красноядерно-спинномоз- гового пути). Черное вещество ножек мозга содержит ретикулярную субстанцию, которая делит ножки на покрышку и основание. Белое вещество среднего мозга представлено волокнами проводящих путей.

Промежуточный мозг, на котором имеются таламус (зрительный бугор), эпиталамус (надбугорная область), метаталамус (забугорная область) и гипоталамус (подбугорная область), а также III желудочек.

Зрительный бугор – крупное образование яйцевидной формы, лежащее выше крыши среднего мозга (зрительный бугор является подкорковым центром всех видов чувствительности, где переключаются афферентные пути болевой чувствительности, температурной и тактильной); надбугорная область – шишковидная железа, или эпифиз, – над верхними холмиками крыши среднего мозга; забугорная область, содержащая латеральное и медиальное коленчатые тела, – под подушкой зрительного бугра; подбугорная область (зрительный перекрест, зрительный тракт, серый бугор с воронкой и гипофизом, сосцевидные тела) – под зрительным бугром, на основании мозга.

Конечный мозг. Этот отдел головного мозга состоит из двух полушарий, соединенных спайкой (мозолистым телом), в каждом из которых различают плащ (кору полушария), обонятельный мозг, ядра основания мозга и боковые желудочки.

Левое и правое полушария большого мозга, разделены продольной щелью, в глубине которой расположены мозолистое тело (образование белого цвета), соединяющее полушария, и поперечная щель, отделяющая полушария от мозжечка.

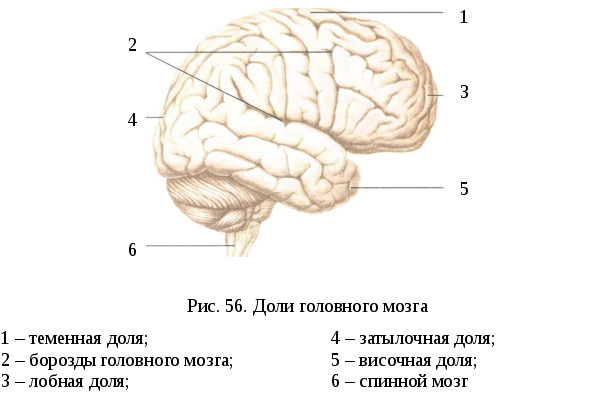

На

верхнелатеральной, медиальной и нижней

поверхностях каждого полушария имеются

борозды и извилины (рис.56).

На

верхнелатеральной

поверхности

полушария проходят три основные борозды,

которые используются в качестве

ориентира при определении долей

полушарий: сверху вниз почти отвесно

идет центральная борозда, в переднезаднем

направлении – латеральная борозда, на

медиальной поверхности полушария

(большей своей частью) и на верхнелатеральной

поверхности (лишь частично) проходит

теменно-затылочная борозда. Эти борозды

и разделяют каждое полушарие на четыре

доли: лобную, расположенную спереди от

центральной борозды; теменную, находящуюся

сзади от нее; височную, лежащую ниже

латеральной борозды; затылочную – ниже

теменно-затылочной борозды. Островок

(5-ю долю) можно увидеть на дне латеральной

борозды, если раздвинуть ее. В каждой

доле имеются борозды, отделяющие друг

от друга извилины: в лобной доле –

предцентральная борозда, лежащая

впереди центральной борозды, верхняя

и нижняя лобные борозды, отходящие

почти перпендикулярно от предцентральной

борозды, а также извилины – предцентральная,

верхняя, средняя и нижняя лобные; в

теменной доле – постцентральная

борозда, расположенная позади центральной

борозды, и внутритеменная борозда,

отходящая в перпендикулярном направлении

от постцентральной, а также извилины

– постцентральная, лежащая позади

центральной борозды, верхняя и нижняя

теменные дольки, лежащие выше и ниже

внутритеменной борозды; в затылочной

доле – затылочные борозды и извилины,

расположенные позади теменно-затылочной

борозды; в височной доле – верхняя и

нижняя височные борозды, лежащие ниже

латеральной борозды, ограничивающие

верхнюю среднюю и нижнюю височные

извилины.

поверхности

полушария проходят три основные борозды,

которые используются в качестве

ориентира при определении долей

полушарий: сверху вниз почти отвесно

идет центральная борозда, в переднезаднем

направлении – латеральная борозда, на

медиальной поверхности полушария

(большей своей частью) и на верхнелатеральной

поверхности (лишь частично) проходит

теменно-затылочная борозда. Эти борозды

и разделяют каждое полушарие на четыре

доли: лобную, расположенную спереди от

центральной борозды; теменную, находящуюся

сзади от нее; височную, лежащую ниже

латеральной борозды; затылочную – ниже

теменно-затылочной борозды. Островок

(5-ю долю) можно увидеть на дне латеральной

борозды, если раздвинуть ее. В каждой

доле имеются борозды, отделяющие друг

от друга извилины: в лобной доле –

предцентральная борозда, лежащая

впереди центральной борозды, верхняя

и нижняя лобные борозды, отходящие

почти перпендикулярно от предцентральной

борозды, а также извилины – предцентральная,

верхняя, средняя и нижняя лобные; в

теменной доле – постцентральная

борозда, расположенная позади центральной

борозды, и внутритеменная борозда,

отходящая в перпендикулярном направлении

от постцентральной, а также извилины

– постцентральная, лежащая позади

центральной борозды, верхняя и нижняя

теменные дольки, лежащие выше и ниже

внутритеменной борозды; в затылочной

доле – затылочные борозды и извилины,

расположенные позади теменно-затылочной

борозды; в височной доле – верхняя и

нижняя височные борозды, лежащие ниже

латеральной борозды, ограничивающие

верхнюю среднюю и нижнюю височные

извилины.

Мозолистое тело определяется в виде полукруга со всеми образованиями: сзади – подушкой, в середине – телом, спереди – коленом. Свод, идущий от нижней поверхности мозолистого тела к сосцевидному телу, между сводом и коленом мозолистого тела расположена прозрачная перегородка, являющаяся медиальной стенкой переднего рога бокового желудочка. На этой же медиальной поверхности расположены: борозда мозолистого тела, лежащая над мозолистым телом; поясная борозда, находящаяся выше 1-й борозды; теменно-затылочная борозда, отделяющая теменную долю от затылочной; шпорная борозда, которая отходит под углом от конца теменно-затылочной борозды; извилины – поясная, лежащая между бороздой мозолистого тела и поясной бороздой; предклинье – участок мозга, находящийся впереди теменно-затылочной борозды; клин – участок, расположенный между теменно-затылочной и шпорной бороздами.

На нижней поверхности полушария на лобной доле определяются обонятельная борозда, идущая параллельно продольной сагиттальной щели, делящей мозг на два полушария (в ней расположены обонятельная луковица, обонятельный тракт и обонятельный треугольник); прямая извилина, находящаяся между продольной щелью и обонятельной бороздой; глазничные борозды и извилины (они весьма непостоянны); на височной доле определяются затылочно-височная борозда, идущая под нижней височной, коллатеральная, борозда гиппокампа, расположенные медиально от нижней височной борозды, а также извилины – латеральная затылочно-височная, лежащая между затылочно-височной и коллатеральной бороздами, и парагиппокампальная – между коллатеральной бороздой и бороздой гиппокампа.

В структуре коры головного мозга различают шесть слоев и каждый имеет свое функциональное значение. В коре расположены центральные концы анализаторов – двигательного, общей чувствительности, слухового, зрительного, обонятельного, вкусового, сложных координированных движений, определения предметов на ощупь и двигательного анализатора речи.

Обонятельный мозг расположен на нижней поверхности полушарий. Различают периферическую часть, представленную обонятельной луковицей, обонятельным трактом, обонятельным треугольником и передним продырявленным веществом, расположенную на нижней поверхности лобной доли, и центральную часть, к которой относят сводчатую извилину, состояющую из поясной и парагиппокампальной извилин, и гиппокамп – образование, расположенное в полости нижнего рога бокового желудочка.

В полушариях мозга находятся ядра основания головного мозга: хвостатое ядро, чечевицеобразное ядро, ограда, миндалевидное тело, представляющие собой скопления серого вещества в белом веществе основания мозга. Хвостатое ядро находится в лобной доле и служит латеральной стенкой переднего рога бокового желудочка; чечевицеобразное ядро расположено латерально от хвостатого ядра и отделено от него прослойкой белого вещества (внутренной капсулой); ограда лежит латерально от чечевицеобразного ядра, а миндалевидное тело – в глубине височной доли (подкорковый обонятельный центр). Функциональное значение ядер основания мозга заключается в том, что они принимают участие в осуществлении сложных безусловнорефлекторных двигательных актов. Между хвостатым ядром и зрительным бугром с одной стороны и чечевицеобразным ядром с другой находится внутренняя капсула, в составе которой проходят проекционные проводящие пути, соединяющие кору мозга с его нижележащими отделами, а между чечевицеобразным ядром и оградой – наружная капсула.

Остаточной полостью конечного мозга являются боковые желудочки, центральная часть, прилегающая к верхней поверхности зрительного бугра; три рога – передний, идущий в лобную долю, нижний – в височную долю, и задний – в затылочную долю; межжелудочковое отверстие, находящееся впереди зрительных бугров, с помощью которого боковой желудочек соединяется с III желудочком. Сосудистое сплетение желудочков мозга вырабатывает спинномозговую жидкость, заполняющую желудочки мозга, центральный канал спинного мозга и подпаутинное пространство.

В головном мозге различают оболочки – твердую, паутинную и сосудистую, подпаутинные пространства – цистерны, а также отростки твердой мозговой оболочки – серп большого мозга, отделяющий полушария большого мозга друг от друга, серп мозжечка, находящийся между полушариями мозжечка, и намет мозжечка – горизонтально натянутую пластинку между мозжечком и затылочными долями большого мозга.

Проводящие пути ЦНС представляют собой цепь нейронов, последовательно взаимосвязанных с помощью синапсов. Они делятся на ассоциативные, комиссуральные и проекционные. Ассоциативные пути находятся в пределах одного полушария и соединяют отдельные участки коры головного мозга (доли, извилины) или в пределах одной половины спинного мозга и соединяют передние, задние и боковые рога, выше- и нижележащие сегменты. Короткие ассоциативные пути соединяют соседние извилины в одном полушарии; длинные ассоциативные пути, осуществляют связь между отдаленными частями полушария (между лобной долей и височной, лобной и затылочной и т.п.). Комиссуральные пути соединяют между собой правое и левое полушария головного мозга или правую и левую половины спинного мозга (мозолистое тело, переднюю спайку и спайку свода). Проекционные пути осуществляют двустороннюю связь спинного мозга с головным. В зависимости от направления импульсов эти пути делятся на чувствительные, восходящие (или афферентные), и двигательные, нисходящие (или эфферентные).

Чувствительные пути, идущие до коры головного мозга, являются трехнейронными (спинно-бугорный, или спинно-таламический, тонкий пучок, клиновидный пучок), а чувствительные пути, не достигающие головного мозга, – двухнейронными (снинно-мозжечковые – передний и задний). Афферентные пути, достигающие коры мозга (путь сознательной чувствительности), состоят из трех нейронов: 1-й находится в спинномозговом узле или чувствительных узлах черепных нервов, 2-й – в ядрах задних рогов спинного мозга или продолговатого мозга, 3-й – в ядрах зрительного бугра, отростки клеток которых в составе таламо-кортикальных путей идут в соответствующие корковые центры.

Двигательные (афферентные) пути – двухнейронные. Центральный нейрон у пирамидных путей расположен в коре двигательного анализатора, у красноядерно-спинномозгового – в красных ядрах. У двигательных путей 2-й нейрон всегда представлен клетками передних рогов серого вещества спинного мозга или клетками двигательных ядер черепных нервов. Пирамидные пути, красноядерно-спинномозговой путь, а также образования, относящиеся к экстрапирамидной системе: ядра основания большого мозга, красные ядра, черное вещество, крыша среднего мозга, ретикулярная формация принимают участие в регуляции сложнорефлекторных двигательных актов, обеспечивая статический режим работы мышц, что имеет существенное значение для понимания физиологических механизмов движений человека.

Каждый проводящий путь относится к какой-либо группе (чувствительный или двигательный, экстрорецептивный или проприорецептивный), проводит сознательные или бессознательные импульсы. В частности, тонкий пучок – это чувствительный сознательный путь, передающий проприорецептивную чувствительность от нижних конечностей и нижней части туловища к коре головного мозга. Этот путь – трехнейронный: 1-й нейрон находится в спинномозговых узлах, нейриты его проходят через корешки спинного мозга и, не заходя в серое вещество, вступают в задние канатики спинного мозга, в составе которых следуют вверх ко 2-м нейронам, расположенным в продолговатом мозгу, в бугорке тонкого ядра; отростки 2-го нейрона переходят на противоположную сторону и направляются в зрительный бугор к 3-м нейронам, от которых импульсы уже идут в кору головного мозга, в область постцентральной извилины.

Периферическая нервная система, относятся нервы, отходящие от спинного мозга (31 пара), и нервы, отходящие от головного мозга (12 пар).

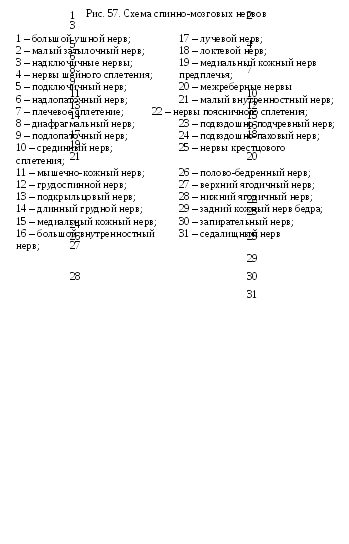

Спинномозговые

нервы обозначаются соответственно

сегментам спинного мозга: 8 пар шейных,

12 пар грудных, 5 пар поясничных, 5 пар

крестцовых и 1 пара копчиковых (рис.

57). Каждый спинномозговой нерв по функции

смешанный, так как образуется из

переднего (двигательного) и заднего

(чувствительного) корешков. Выйдя через

межпозвоночные отверстия, спинномозговой

нерв делится на 4 ветви: переднюю, заднюю,

менингеальную (оболочечную) и

соединительную. Менингеальная ветвь

возвращается в позвоночный канал и

иннервирует твердую- мозговую оболочку.

Соединительная ветвь соединяет сегмент

спинного мозга с узлами симпатического

ствола. Наиболее крупными являются

задняя и передняя ветви спинномозгового

нерва. Задние ветви короче передних,

сплетений не образуют, выходят сегментарно

из межпозвоночных отверстий, идут назад

между поперечными отростками позвонков

и иннервируют заднюю поверхность

туловища. Задняя ветвь 1-го шейного

спинномозгового

нерва называется подзатылочный нерв.

Он проецируется от подзатылочной ямки

вверх по затылочной кости по направлению

к глубоким мышцам затылочной области.

Задняя ветвь 2-го шейного спинномозгового

нерва – большой затылочный нерв. Он

лежит под кожей и проецируется с

латеральной стороны от II шейного

позвонка вверх – к коже затылочной и

теменной областей.

спинномозгового

нерва называется подзатылочный нерв.

Он проецируется от подзатылочной ямки

вверх по затылочной кости по направлению

к глубоким мышцам затылочной области.

Задняя ветвь 2-го шейного спинномозгового

нерва – большой затылочный нерв. Он

лежит под кожей и проецируется с

латеральной стороны от II шейного

позвонка вверх – к коже затылочной и

теменной областей.

Передние ветви спинномозговых нервов, за исключением грудных, образуют сплетения (шейное, плечевое, поясничное, крестцовое и копчиковое), от которых отходят нервы к отдельным областям тела.

Шейное сплетение проецируется в области шеи – латеральнее поперечных отростков шейных позвонков, под грудино-ключично- сосцевидной мышцей. Образовано оно передними ветвями верхних четырех шейных спинномозговых нервов, выходящими преимущественно из-под заднего края этой мышцы, примерно на ее середине, что является ориентиром для их проекции. Малый затылочный нерв проецируется по направлению к коже латеральной части ушной раковины, поперечный нерв шеи – к коже переднелатеральной поверхности шеи, надключичный – к коже в области большой грудной и дельтовидной мышц. Мышечные ветви идут почти ко всем мышцам шеи. От шейного сплетения отходит также диафрагмальный нерв (смешанный), который проецируется по ходу передней лестничной мышцы, в грудной полости проходит между плеврой и околосердечной сумкой, отдавая им ветви, а затем разветвляется в диафрагме.

Плечевое сплетение образовано передними ветвями нижних четырех шейных спинномозговых нервов и частью 1-го грудного нерва. Оно расположено в надключичной ямке, межлестничном промежутке, подключичной и подмышечной ямках, где в виде трех стволов окружает подмышечную артерию. В качестве ориентира для определения местоположения сплетения можно использовать ключицу, которая как бы разделяет его на две части – над-и подключичную. От надключичной части отходят короткие ветви к мышцам и коже пояса верхней конечности, а от подключичной – длинные ветви к свободной верхней конечности.

Дорсальный нерв лопатки (одна из коротких ветвей) проецируется от сплетения назад вдоль медиального края лопатки, отдавая ветви к мышце, поднимающей лопатку, и к ромбовидным мышцам; длинный грудной нерв проецируется от сплетения вниз по латеральной поверхности груди к переней зубчатой мышце; надлопаточный нерв – на тыльную поверхность лопатки, где он иннервирует надостную, подостную и малую круглую мышцы; подлопаточный нерв – вдоль латерального края лопатки, где иннервирует широчайшую мышцу спины и большую круглую мышцу; латеральный и медиальный грудные нервы спускаются от сплетения вниз и вперед к большой грудной и малой грудной мышцам. Наиболее крупным нервом из коротких ветвей плечевого сплетения является подмышечный нерв, проецируемый в подмышечной впадине; он идет спереди назад, огибает плечевую кость, проходит под дельтовидной мышцей, которую и иннервирует.

Из длинных ветвей плечевого сплетения определяют проекцию срединного, локтевого, лучевого и мышечно-кожного нервов.

Срединный нерв идет из подмышечной впадины по медиальной борозде плеча, где лежит вместе с плечевой артерией, через локтевую ямку, посередине передней поверхности предплечья (между поверхностным и глубокими сгибателями пальцев), а затем через запястный канал переходит на ладонь. Он иннервирует мышцы- пронаторы предплечья, сгибатели кисти и пальцев (за исключением локтевого сгибателя запястья). В области кисти срединный нерв дает ветви к мышцам возвышения большого пальца (за исключением мышцы, приводящей 1-й палец), к 1-й и 2-й червеобразным мышцам и к коже трех с половиной пальцев, начиная с 1-го.

Локтевой нерв в верхней трети плеча идет аналогично срединному нерву, а затем отклоняется назад, огибает медиальный надмыщелок и проходит по медиальному краю передней поверхности предплечья под локтевым сгибателем запястья. Над связкой-удерживателем сгибателей локтевой нерв переходит на ладонь. Он иннервирует на предплечье локтевой сгибатель запястья, в области кисти – мышцы возвышения малого пальца, 3-ю и 4-ю червеобразные мышцы, все межкостные мышцы, а также мышцу, приводящую большой палец, так как она по происхождению является первой ладонной межкостной мышцей. Локтевой нерв также иннервирует кожу полутора пальцев в области ладони и кожу двух с половиной пальцев на тыльной поверхности кисти (со стороны 5-го пальца).

Лучевой нерв проецируется из подмышечной впадины как бы по спирали изнутри кнаружи, окружая плечевую кость, под трехглавой мышцей плеча; на границе между средней и нижней третью плеча проходит в промежутке между плечевой и плечелучевой мышцами и разделяется на поверхностную и глубокую ветви. Лучевой нерв иннервирует трехглавую мышцу плеча, мышцу-супинатор, разгибатели кисти и пальцев, кожу тыльной поверхности плеча, предплечья и двух с половиной пальцев кисти, начиная с 1-го.

Мышечно-кожный нерв проецируется на передней поверхности плеча; он проходит через клювовидно-плечевую мышцу вниз между двуглавой и плечевой мышцами на латеральную сторону предплечья. Нерв дает ветви к клювовидно-плечевой мышце, двуглавой мышце плеча и плечевой мышце, а также к коже латеральной стороны предплечья.

Из кожных ветвей плечевого сплетения наиболее крупными являются: медиальный кожный нерв плеча и медиальный кожный нерв предплечья, иннервирующие кожу соответствующих областей.

Передние ветви грудных нервов сплетений не образуют и носят название межреберных нервов (их 12 пар). Каждый нерв проецируется вдоль межреберного промежутка ближе к нижнему краю ребра (где находится бороздка): верхние б межреберных нервов – в области груди, а нижние 6 – от грудной клетки к коже и мышцам живота.

Поясничное сплетение образовано передними ветвями трех или четырех поясничных спинномозговых нервов и частью 12-го грудного нерва. Располагается оно под большой поясничной мышцей, имеет короткие и длинные ветви. Определить проекцию поясничного сплетения трудно.

Короткие ветви – подвздошно-подчревный, подвздошно-паховый и бедренно-половой нервы – выходят сегментарно и идут вниз параллельно 12-му межреберному нерву к нижней части живота, паховой области и наружным половым органам. Мышечные ветви, отходя от сплетения, разветвляются в мышцах поясничной области: в квадратной мышце поясницы, большой и малой поясничных мышцах, а также в межпоперечных мышцах данной области.

Длинные ветви поясничного сплетения (бедренный нерв, запирательный нерв и латеральный кожный нерв бедра) идут на свободную нижнюю конечность.

Бедренный нерв – самый крупный из них – выходит на переднюю поверхность бедра через мышечную лакуну вместе с подвздошно-поясничной мышцей. Проекция этого нерва совпадает с проекцией бедренной артерии. Он лежит несколько латерально от артерии. В области бедренного треугольника нерв отдает обычно большое число ветвей, иннервирующих мышцы и кожу передней поверхности бедра, и кость со всеми ее образованиями. От бедренного нерва в области приводящего канала отходит длинная ветвь – подкожный нерв, который располагается вместе с большой подкожной веной ноги, проецируется по медиальной поверхности бедра (в нижней трети), медиальной поверхности голени и стопы, иннервируя кожу этих областей.

Запирательный нерв, отойдя от поясничного сплетения, направляется к запирательному отверстию, проходит через него и разветвляется в области медиальной поверхности бедра (в частности, в приводящих мышцах и в коже этой области).

Латеральный кожный нерв бедра проецируется от верхней передней подвздошной ости, вниз по латеральной поверхности бедра, где иннервирует кожу.

Крестцовое сплетение образовано передними ветвями двух нижних поясничных спинномозговых нервов и четырех верхних крестцовых спинномозговых нервов. Расположено оно на передней поверхности крестца вместе с грушевидной мышцей. Ветви крестцового сплетения также делятся на короткие и длинные. Наиболее крупные короткие ветви – верхний и нижний ягодичные нервы и половой нерв – иннервируют ягодичную область.

Верхний ягодичный нерв из полости таза выходит через большое седалищное отверстие над грушевидной мышцей. Он иннервирует среднюю и малую ягодичные мышцы и мышцу- напрягатель широкой фасции бедра.

Нижний ягодичный нерв выходит на заднюю поверхность бедра через это же отверстие, но под грушевидной мышцей. Он иннервирует большую ягодичную мышцу и тазобедренный сустав.

Половой нерв идет вместе с внутренними половыми артерией и веной. Он дает ветви к мышцам тазового дна, коже промежности и органам малого таза, поскольку в его составе находятся вегетативные волокна, т. е. волокна автономной нервной системы.

К длинным ветвям крестцового сплетения относятся задний кожный нерв бедра и седалищный нерв.

Задний кожный нерв бедра из полости малого таза выходит через отверстие под грушевидной мышцей. Место выхода этого нерва на бедро проецируется на середине нижнего края большой ягодичной мышцы, откуда проекция его продолжается посередине задней поверхности бедра, где он иннервирует кожу.

Седалищный нерв – самый крупный из периферических нервов. Он выходит из полости малого таза также через отверстие под грушевидной мышцей, располагается под большой ягодичной мышцей, выходит на бедро на середине нижнего края большой ягодичной мышцы и дальше проецируется посередине задней поверхности бедра до верхней части подколенной ямки, где делится (иногда выше ямки) на большеберцовый и общий малоберцовый нервы. Седалищный нерв дает ветви к мышцам задней поверхности бедра, частично к большой приводящей мышце и к коже этой области.

Большеберцовый нерв расположен в подколенной ямке, ближе к задней поверхности коленного сустава. Из подколенной ямки проекция его продолжается посередине задней поверхности голени, он огибает медиальную лодыжку и переходит на подошву. Здесь нерв разделяется на медиальный подошвенный нерв, который проходит вдоль медиального края стопы, и латеральный подошвенный нерв, идущий по латеральному краю стопы. Большеберцовый нерв вместе со своими конечными ветвями иннервирует заднюю поверхность голени, мышцы, участвующие в сгибании стопы и пальцев, а также подошвенную поверхность стопы со всеми имеющимися там образованиями.

Общий малоберцовый нерв проецируется от верхнего угла подколенной ямки по медиальному краю двуглавой мышцы бедра к головке малоберцовой кости, которую он огибает, и делится на поверхностный и глубокий малоберцовые нервы.

Поверхностный малоберцовый нерв проецируется по латеральной поверхности голени (иннервирует малоберцовые мышцы) и по тыльной поверхности стопы, где иннервирует только кожу этой области.

Глубокий малоберцовый нерв идет вместе с передней большеберцовой артерией среди мышц-разгибателей стопы, которые и иннервирует. Проецируется он от головки малоберцовой кости по передней поверхности голени и тыльной поверхности стопы, где разветвляется в мышцах.

Копчиковое сплетение образовано передними ветвями 5-го крестцового спинномозгового нерва и копчикового нерва. Расположено оно на переднебоковой поверхности верхушки крестца и копчика. Ветви от него идут к коже в области копчика.

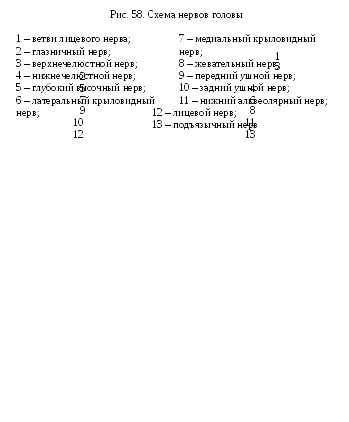

При изучении черепных нервов необходимо знать номер пары, название каждого нерва, его функцию (чувствительный, двигательный, смешанный, содержащий парасимпатические волокна), расположение его ядер, место выхода из мозга и из черепа, основные ветви и области их иннервации. Рассматривать чувствительные нервы следует в центростремительном направлении, по ходу возбуждения – от периферии к центру, а двигательные и смешанные нервы – наоборот, в центробежном направлении (рис. 58).

На нижней поверхности лобной доли, в обонятельной борозде, видны обонятельная луковица, обонятельный тракт и обонятельный треугольник; в подбугорной области промежуточного мозга – зрительные нервы (II пара), зрительный перекрест и зрительные тракты; в межножковой ямке среднего мозга – глазодвигательный нерв (III пара), идущий по медиальной борозде ножки мозга. На дорсальной поверхности стволовой части, под нижними холмиками, выходит блоковой нерв (IV пара); на вентральной поверхности, в области средней ножки мозжечка, – тройничный нерв (V пара); между пирамидами продолговатого мозга и мостом – отводящий нерв (VI пара); остальные нервы – лицевой (VII пара), языкоглоточный (IX пара), блуждающий (X пара) и добавочный (XI пара) выходят позади оливы продолговатого мозга; предцверно-улитковый нерв (VIII пара) – позади лицевого нерва, подъязычный нерв (XII пара) – между пирамидой и оливой.

На

основании черепа определяются места

выхода нервов из черепа или места входа

в череп: отверстия решетчатой пластинки

– место входа

нитей

обонятельного нерва; зрительный канал

в малых крыльях клиновидной кости,

через который входит зрительный нерв;

верхнюю глазничную щель, через которую

проходят глазодвигательный, блоковой,

глазной (I ветвь тройничного нерва) и

отводящий нервы; шилососцевидное

отверстие – место выхода лицевого

нерва; внутреннее слуховое отверстие

на задней поверхности каменистой части

височной кости, через которое проходят

лицевой и предцверно-улитковый нервы;

яремное отверстие – место выхода

языкоглоточного, блуждающего и

добавочного нервов; канал подъязычного

нерва – место выхода подъязычного

нерва.

нитей

обонятельного нерва; зрительный канал

в малых крыльях клиновидной кости,

через который входит зрительный нерв;

верхнюю глазничную щель, через которую

проходят глазодвигательный, блоковой,

глазной (I ветвь тройничного нерва) и

отводящий нервы; шилососцевидное

отверстие – место выхода лицевого

нерва; внутреннее слуховое отверстие

на задней поверхности каменистой части

височной кости, через которое проходят

лицевой и предцверно-улитковый нервы;

яремное отверстие – место выхода

языкоглоточного, блуждающего и

добавочного нервов; канал подъязычного

нерва – место выхода подъязычного

нерва.

Из черепных нервов на поверхность тела проецируются тройничный, лицевой и блуждающий нервы.

Тройничный нерв. От 1-й ветви тройничного нерва (глазничного нерва) отходит лобный нерв, который направляется по верхней стенке глазницы, огибает верхний глазничный (надглазничный) край или проходит в небольших его отверстиях и разветвляется в коже лба (в верхней трети лица). От 2-й ветви тройничного нерва (верхнечелюстного нерва) к коже средней трети лица отходит подглазничный нерв, который идет по нижнему краю глазницы и через подглазничное отверстие выходит на лицо в собачью ямку. От 3-й ветви тройничного нерва (нижнечелюстного нерва) к коже подбородочной области и нижней губы подходит подбородочный нерв, являющийся продолжением нижнего альвеолярного нерва. Он проецируется латерально от подбородочного возвышения по выходе из подбородочного отверстия. От этой же ветви тройничного нерва отходит ушно-височный нерв к коже височной области и передней части ушной раковины. Проекция его соответствует проекции поверхностной височной артерии.

Лицевой нерв выходит из черепа через шилососцевидное отверстие и попадает в околоушную железу, где разветвляется на многочисленные ветви, идущие к мимическим мышцам. Проецируются ветви лицевого нерва от наружного слухового отверстия по направлению к височной области, углу глаза, основанию носа, углу рта и краю нижней челюсти.

Блуждающий нерв выходит из черепа через яремное отверстие. В верхнем отделе шеи он проходит между внутренней яремной веной и внутренней сонной артерией, а в нижнем отделе шеи – между внутренней яремной веной и общей сонной артерией. Проекция блуждающего нерва соответствует проекции этих артерий. В грудной полости блуждающие нервы (правый и левый) сопровождают пищевод, вместе с которым проходят через диафрагму в брюшную полость, где левый нерв разветвляется на передней поверхности желудка, а правый – на задней. От блуждающего нерва отходят ветви к чревному сплетению, через которое они направляются к органам брюшной полости. Ветви блуждающего нерва иннервируют органы шеи, грудной и брюшной полостей (в частности, толстую кишку до сигмовидной ободочной кишки).

Вегетативная нервная система (автономная) нервная система – это часть нервной системы, которая иннервирует гладкую мускулатуру, внутренние органы, сосуды, сердце и железы, регулирует обменные процессы и тонус скелетных мышц. Все отделы вегетативной нервной системы подчиняются высшим вегетативным центрам, находящимся в подбугорной области промежуточного мозга, в полосатом теле конечного мозга, мозжечке и продолговатом мозгу, а высшие вегетативные центры, в свою очередь, коре полушарий большого мозга, обеспечивающей целостные реакции организма.

Эффекгорный путь связи ЦНС с рабочими органами, содержащими гладкие мышцы, состоит из вегетативной рефлекторной дуги, предузловых и послеузловых волокон, а также нейронов: чувствительный (в спинномозговом узле), вставочный (в боковом роге серого вещества спинного мозга) и двигательный (в вегетативном узле, находящемся на пути следования вегетативных нервов от ЦНС).

Вегетативная нервная система тесно связана с соматической нервной системой и вместе с тем существенно отличается от нее своим строением, областями иннервации и характером отхождения периферических волокон (нервов). Волокна соматической нервной системы равномерно отходят от головного мозга и на всем протяжении от спинного мозга, волокна же вегетативной системы – лишь от тех отделов головного и спинного мозга, в которых расположены вегетативные центры симпатической и парасимпатической систем (ядра среднего, заднего и продолговатого мозга, вегетативные клетки в боковых рогах серого вещества грудных, верхнепоясничных и крестцовых сегментов спинного мозга). По ходу волокон вегетативной нервной системы расположены узлы (позвоночные, предпозвоночные, внутриорганные), содержащие вегетативные двигательные клетки. В этих узлах вегетативные волокна прерываются (от мозга до рабочего органа), тогда как соматические волокна на периферии нигде не прерываются. Еще одно отличие заключается в строении рефлекторной дуги. Тело вставочного нейрона расположено в боковых рогах серого вещества спинного мозга, а клетка двигательного нейрона вынесена в процессе развития из ЦНС ближе к рабочему органу и находится в одном из вегетативных узлов.

Вегетативная нервная система состоит из двух частей: симпатической нервной системы и парасимпатической нервной системы. Они отличаются друг от друга морфологическими, функциональными и фармакологическими признаками.

Симпатическая нервная система имеет центральную и периферическую части. К центральной части относятся боковые рога спинного мозга грудных и верхнепоясничных сегментов, а к периферической – нервы, отходящие от этих центров, и узлы: позвоночные (узлы симпатического ствола), промежуточные (между симпатическим стволом и органом – узлы солнечного сплетения и брыжеечные). Позвоночные узлы (шейные, грудные, поясничные, крестцовые и копчиковые), расположенные в виде цепочки по обеим сторонам позвоночного столба, образуют симпатические стволы.

Правый и левый симпатические стволы, лежащие по бокам позвоночного столба, и их отделы – шейный, состоящий из трех узлов (верхнего, среднего и нижнего) расположены позади сонных артерий в глубоких мышцах шеи; грудной, имеющий 10-12 узлов, лежащих впереди головок ребер; поясничный, в состав которого входят 3-4 узла, расположенные на переднелатеральной поверхности поясничных позвонков вдоль медиального края большой поясничной мышцы; крестцовый, имеющий 3-4 узла, лежащие на передней поверхности крестца. От узлов отходят нервы: от шейных – наружный и внутренний сонные, сопровождающие одноименные артерии, и сердечные (верхний, средний и нижний), идущие к сердцу; от грудных – нервы, идущие к органам грудной полости, а также большой и малый чревные нервы, которые проходят через диафрагму в брюшную полость к солнечному сплетению; от поясничных и крестцовых – нервы, направляющиеся к почечному, брыжеечному, крестцовому и тазовому сплетениям.

Парасимпатическая нервная система, как и симпатическая, имеет центральную и периферическую части. К центральной части относятся головной отдел с парасимпатическими ядрами черепных нервов III, VII, IX и X пар, а к крестцовому или тазовому отделу – парасимпатические центры, расположенные в боковых рогах II и IV крестцовых сегментов спинного мозга. К периферической части относятся нервы, отходящие от этих центров, и парасимпатические узлы, внеорганные и внутриорганные. В головном отделе парасимпатические волокна идут в составе III, VII, IX и X пар черепных нервов. В составе глазодвигательного нерва парасимпатические волокна направляются к мышце, суживающей зрачок, и к мышце, обеспечивающей аккомодацию; в составе лицевого нерва – к поднижнечелюстной и подъязычной железам, а также к железам слизистой оболочки носовой и ротовой полостей; в составе языкоглоточного нерва – к околоушной железе, слизистой оболочке носовой и ротовой полостей; в составе языкоглоточного нерва – к околоушной железе, слизистой оболочке глотки; в составе блуждающего нерва – к внутренним органам шеи, грудной и брюшной полостей (до нисходящей ободочной кишки); в составе тазового нерва – к толстой кишке, начиная с нисходящей ободочной, и к органам малого таза. Блуждающий нерв проходит на шее между внутренней яремной веной и общей сонной артерией, в грудной полости – позади корня легкого, сопровождая пищевод (левый блуждающий нерв идет спереди пищевода, а правый – сзади), и выходит вместе с пищеводом через диафрагму в брюшную полость, где образует сплетения на стенках желудка.