- •Раздел 4. Заболевания слюнных желез 196

- •Раздел 1

- •2. Период грудного возраста (с 4-5 нед до 12 мес).

- •3. Преддошкольный период (от 1 года до 3 лет).

- •Раздел 1

- •Раздел 1

- •Раздел 1

- •Раздел 1

- •Раздел 1

- •Раздел 1

- •Раздел 1

- •Раздел 1

- •Раздел 1

- •Раздел 1

- •Раздел 1

- •Раздел 1

- •Раздел 1

- •Раздел 1

- •Раздел 1

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •I. Показания к удалению зубов во временном прикусе (до 6 лет):

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •1. Путь проникновения инфекции:

- •2. Вид инфекции:

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел I

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 4

- •Раздел 4

- •Раздел 4

- •Раздел 4

- •Раздел 4

- •Раздел 4

- •Раздел 4

- •0Пух0леп0д0бные новообразования

- •Раздел 4

- •Раздел 4

- •Раздел 5

- •Раздел 5

- •Раздел 6

- •Раздел 6

- •Раздел 6

- •Раздел 6

- •Раздел 6

- •Раздел 6

- •0Пух0леп0д0бные новообразования мягких тканей

- •Раздел 6

- •Раздел 7

- •Раздел 7

- •Раздел 7

- •Раздел 7

- •0Д0нт0генные опухолеподобные новообразования

- •Раздел 7

- •Раздел 7

- •Раздел 7

- •Раздел 7

- •Раздел 7

- •0Пух0леп0д0бные новообразования костей

- •Раздел 7

- •Раздел 8

- •Раздел 8

- •Раздел 8

- •Раздел 8

- •Раздел 8

- •Раздел 8

- •Раздел 8

- •Раздел 9

- •Раздел 9

- •Раздел 9

- •Раздел 9

- •Раздел 9

- •Раздел 9

- •Раздел 9

- •Раздел 9

- •Раздел 9

- •Раздел 9

- •Раздел 9

- •Раздел 9 Рис. 272. Спиральная компьютерная томография с мультипланарной реконструкцией ребенка с переломом левого суставного отростка

- •Раздел 9

- •Раздел 9

- •Раздел 9

- •Раздел 9

- •Раздел 10

- •Раздел 10

- •Раздел 10

- •Раздел 10

- •Раздел 10

- •Раздел 10

- •Раздел 10

- •Раздел 10 Рис. 318. Изолированное срединное несращение твердого и мягкого нёба

- •Раздел 10

- •Раздел 10

- •Раздел 10

- •Раздел 10

- •Раздел 10

- •Раздел 10

- •Раздел 10

- •Раздел 10

- •Раздел 10

- •Раздел 10

- •Раздел 10

- •Раздел 11

- •Раздел 11

- •Раздел 11

- •Раздел 11

- •Раздел 11

- •Раздел 11

- •Раздел 11

- •Раздел 11

- •Раздел 11

- •Раздел 11

- •0Сте0генные опухоли

- •Раздел 11

Раздел 11

Основные восстановительно-реконструктивные вмешательства на тканях челюстно-лицевой области

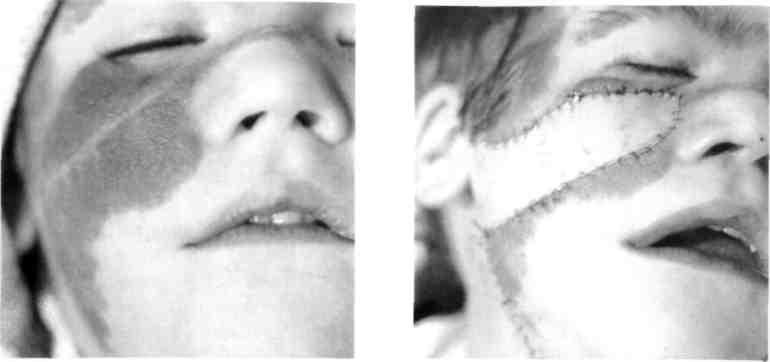

Рис. 365. Ребенок с волосистым невусом Рис. 366. Тот же ребенок после частичного

правой подглазничной, щечной областей удаления невуса и замещения образован-

ного дефекта кожным лоскутом на ножке

При проведении оперативных вмешательств на челюстно-лицевой области у детей старшего возраста чаще применяют аутотрансплантацию торакодорсально-го, височного, поперечного шейного ангиосома, дельтопекторального и лоскута с предплечья.

Лоскуты на сосудистых ножках чаще используют:

для пластики губ — лоскут во всю толщу тканей на ножке, включающей губные артерию и вену, с нижней губы перемещают в дефект верхней;

для восстановления брови (на скрытой сосудистой ножке) — это вмешательство заключается в перенесении из височно-теменной области волосистой части кожи на сосудистой ножке через подкожный тоннель в участок отсутствующей брови;

для ликвидации дефектов тканей лобно-височной области — лоскут из теменной области на двух ножках, включающих париетальные ветви поверхностной височной артерии, так называемый забраловидный, или мостовидный, лоскут переносят на участок дефекта.

Лоскут на одной или двух ножках в границах слизистой оболочки или слизисто-надкостничный лоскут широко применяют для ликвидации остаточных дефектов на нёбе при формировании преддверия, закрытия костной раневой поверхности на нёбе после ураностафилопластики. Последовательность хирургических действий в этих случаях такая: края дефекта освежают, затем на стороне, где тканей больше, выкраивают языкообразный слизисто-надкостничный лоскут или лоскут на двух ножках (мостовидный), который отсепаровывают от кости и перемещают к противоположному краю дефекта, где фиксируют в новом положении. Существует еще один прием ликвидации остаточного дефекта нёба — деэпи-телизованным лоскутом на ножке с опрокидыванием его на 180° и ушиванием в созданную на противоположной стороне дефекта нишу. С целью ликвидации значительных дефектов твердого нёба после операций по поводу врожденных

Рис. 367. Вид дефекта переднего и среднего отделов твердого неба до его ликвидации

Рис. 368. Дистальная ножка лоскута с языка вшита в передний край дефекта твердого нёба

Рис. 369. Вид твердого нёба после ликвидации того же дефекта лоскутом с языка

несращений его при недостаточном количестве местных тканей (либо они рубцовоизмененные, либо проводившиеся ранее операции были неэффективными), а также при велофаринге-альной недостаточности используют лоскуты на питающей ножке с основанием в области языка. Такое вмешательство осуществляют у детей старшего возраста (10-14 лет), поскольку больной должен длительное время поддерживать гигиену ротовой полости, придерживаться механически щадящей диеты, щадящего речевого (молчание) режима, ограничивать движения нижней челюсти после первого этапа операции в течение 7-9 сут. Последовательность выполнения хирургических вмешательств на первом этапе операции такая: под интубационным наркозом освежают дистальные или медиальные края дефекта твердого нёба (в зависимости от места формирования питающей ножки лоскута с языка); после этого на языке выкраивают лоскут, по размеру соответствующий дефекту нёба, с ножкой, обращенной к корню или кончику языка и толщиной 3-4 мм, то есть она доходит до мышечного слоя. Рану на языке ушивают, особенно тщательно возле основания ножки лоскута. К предварительно освеженным краям дефекта перемещают часть лоскута с языка таким образом, чтобы раневая поверхность была обращена к дефекту (рис. 367, 368). В таком положении лоскут фиксируют швами (рис. 369). Для обеспечения покоя лоскута фронтальные зубы связывают лигатурой на 2-3 дня. Пища в этот период должна быть жидкой. Особое внимание следует уделять гигиене полости рта — орошениям, полосканиям, чистке зубов. Не ранее чем через 7-9 сут проводится второй этап операции — миграция ножки лоскута в передний или задний отдел дефекта.

лпч

каздел п

Основные восстановительно-реконструктивные вмешательства на тканях челюстно-лицевой области

Удлинение мягкого нёба при его велофарингеальной недостаточности можно осуществлять лоскутом на ножке, взятым с задней стенки глотки (на верхней или нижней ножке). Этот способ показан тогда, когда другие методики удлинения мягкого нёба оказались неэффективными. Он не используется у детей младшего возраста.

СВОБОДНАЯ ПЕРЕСАДКА ТКАНЕЙ

Одним из методов ликвидации дефектов кожных покровов по площади является свободная пересадка кожи, которая используется и у детей. Основателем современных методов пересадки кожи является Реверден (1869), предложивший пересаживать мелкие эпидермальные лоскуты на грануляционные раневые поверхности. Янович-Чайнский (1871) модифицировал этот способ, используя толстые лоскуты кожи. Но ни первый, ни второй способы кожной пластики неприемлемы для закрытия дефектов кожи на лице, поскольку не отвечают эстетическим требованиям. После таких операций на участке пересадки образуется типичная "пятнистость", обусловленная чередованием рубцов, образовавшихся на раневой поверхности, и пигментированных участков пересаженной кожи. Поэтому на лице чаще используют свободную пересадку больших по площади расщепленных кожных лоскутов. Родоначальниками этого вида пластики являются О. С. Яцен-ко(1871)иОлье(1872).

Однако и такой вид свободной кожной пластики у детей не применяется. Это обусловлено тем, что у них кожные покровы значительно тоньше, чем у взрослых, и расщепить такой тонкий слой кожи практически невозможно. Свободная пересадка кожи лоскутами во всю ее толщу без подкожной жировой клетчатки — метод свободной пересадки кожи, который чаще используется у детей, что связано с простотой взятия трансплантата, хорошим приживлением его на лице при соблюдении и выполнении всех требований относительно пересадки кожи. В детском возрасте кровоснабжение тканей лица значительно лучше, чем у взрослых, что, в свою очередь, обеспечивает хорошее течение репаративных процессов в лоскуте и на участке-реципиенте. Однако со временем пересаженный кожный лоскут пигментируется, площадь его сокращается, а это ухудшает косметический и эстетический эффекты проведенной операции. Кроме того, с ростом ребенка изменяются пропорции анатомических участков лица, за исключением участка с кожным трансплантатом. Это может привести к развитию вторичных деформаций мягких тканей.

В связи с вышеприведенными обстоятельствами свободную кожную пластику применяют в возрасте 10-14 лет для закрытия дефектов кожи, образовавшихся вследствие травмы, после удаления невуса или капиллярной гемангиомы больших размеров. Исключение составляют дети, перенесшие ожог лица; у них широко используют свободную кожную пластику и раньше — в 5-6 лет.

Для получения положительного результата при пластике свободным кожным лоскутом необходимо тщательно подготовить ткани и раневую поверхность, куда будет пересаживаться лоскут, а также правильно избрать место формирования трансплантата. При этом важны следующие положения:

1. Подготовка раневой поверхности, на которую будет пересажен кожный лос-

кут. Если это свежая рана после механической травмы или удаления доброкачественной опухоли, то подготовка ее заключается в тщательном гемостазе раневой поверхности. Желательно не перевязывать сосуды кетгутом, узлы которого будут негативно влиять на течение репаративного процесса, а остановить кровотечение точечной днатермокоагуляцией. После этого рану накрывают пропитанной антисептиками салфеткой.

При пересадке кожного лоскута по поводу келоидного или гипертрофического рубца до операции необходимо провести физиотерапевтическую и медикаментозную подготовку, направленную на улучшение кровоснабжения окружающих рубцовоизмененный участок и подлежащих тканей. С этой целью применяют электрофорез лидазы, парафиновые и озокеритовые аппликации, внутритканевое введение лидазы, фонофорез гидрокортизона и контрактубекса. Для тренировки периферического кровообращения также используют действие контрастных температур (гипо- и гипертермия) на ткани. Обычно такой курс предоперационной подготовки продолжается от 10 до 14 дней и осуществляют его в амбулаторных условиях.

2. Выбор места для донорского участка проводится с учетом строения его кожных покровов, размеров и формы трансплантата. Для пересадки кожи на лицо ее не следует брать с живота, внешней поверхности бедер и седалищной области, поскольку здесь она по структуре отличается от кожных покровов лица, хотя в детском возрасте на вид такая же, как и на лице: тонкая, нежная, без волосяного покрова. Однако в период гормональной перестройки (12-16 лет, когда начинают активно функционировать потовые железы и начинается рост волос) на пересаженном кожном трансплантате "вдруг" начинают расти волосы. Все это создает дополнительную психологическую травму для ребенка и, кроме того, необходимость последующих хирургических вмешательств. Лоскуты кожи лучше брать с участков внутренних поверхностей плеч, предплечий, бедер. Здесь после предварительной обработки антисептиками, спиртом и фурацилином рисуют размеры трансплантата по шаблону или в соответствии с полученными размерами дефекта с учетом возраста ребенка. Выкраивают необходимых размеров и формы кожный лоскут во всю толщу без подкожно-жирового слоя (размеры лоскута должны быть на 15-20 % больше, чем размер дефекта). Потом лоскут накладывают на подготовленную раневую поверхность и фиксируют редкими швами. Необходимым условием для приживления трансплантата является равномерное прилегание к ране. Для этого формируют разные виды асептических повязок, обеспечивающих равномерное прижимание лоскута. Давление лоскута на рану должно быть оптимальным, то есть не быть недостаточным - тогда лоскут будет "парусить", но и не очень большим — при этом он может некротизироваться. Накладывая такую повязку, необходимо учесть поведение ребенка и возможность снятия ее. Первую перевязку делают через 5-6 дней, после чего рану можно оставлять открытой, поскольку за это время произошло приживление донорского лоскута к раневой поверхности.

Свободная пересадка кожно-хрящевого трансплантата применяется у детей для ликвидации тотальных или субтотальных дефектов крыльев и кончика носа после травм (укусов животных). Использовать его у детей рекомендуется с 10-12-летнего возраста, а в некоторых случаях — и раньше. Например, при нали-

Апа

407