- •2.Затухающие колебания

- •2.1 Общие представления и понятия

- •2.2 Элементы теории.

- •2.3 Задачи

- •3 Вынужденные колебания

- •3.1 Общие представления

- •3.2 Элементы теории

- •1Нт1(з) На рисунке приведена векторная диаграмма вынужденных колебаний в электрическом контуре

- •3.3 Задачи

- •Раздел 1. Общие представления о волнах.

- •1.1 Основные определения и понятия.

- •1.2.Элементы теоретического описания

- •1.3 Задачи

- •Раздел 2. Электромагнитные и упругие волны.

- •2.1. Основные определения и понятия.

- •2.2. Элементы теоретического описания.

- •2.3. Задачи.

- •Раздел 3. Сложение волн и интерференция.

- •3.1. Основные определения и понятия

- •3.2 . Элементы теоретического описания.

- •3.3. Задачи

- •Л 4. Элементы волновой оптики (дифракция света).

- •4.1. Основные определения и понятия.

- •4.2. Элементы теоретического описания.

- •14. (Нт1). (з). Интенсивность на экране в центре дифракционной картины от диафрагмы, на которой укладываются 3 зоны Френеля, равна l1, а при отсутствии диафрагмы равна l0. При этом:

- •15. (Нт2). (з). Амплитуда волны в точке наблюдения, если на ее пути установить экран, открывающий 3,5 зоны Френеля,

- •31. (Нt1). (з). Угловые дисперсии спектров 2-го порядка (d2) и 4--го порядка (d4) связаны отношением:

- •35. (Нt1). (з). Если увеличить период дифракционной решётки в 2 раза, то угловая дисперсия в спектре 2-го порядка:

- •36. (Нt1). (з). Плоская монохроматическая световая волна нормально падает на узкую щель. При увеличении ширины щели в два раза угловая ширина центрального максимума:

- •38. (Нt2).(з). На рис. Приведены спектры одного порядка для 2-х дифракционных решёток (d- период, n – число штрихов на всей решётке).

- •39. (Нт2). (з). Максимальный порядок спектра дифракционной решетки с периодом d при освещении светом с длиной волны λ определяется соотношением

- •40.(Нт1). (з). Положение главных максимумов после прохождения дифракционной решетки светом с длиной волны определяется параметром (см. Рисунок) :

- •4.3. Задачи.

2.2. Элементы теоретического описания.

1. (НТ1). (З). Если ρ- удельное сопротивление среды,ε- относительная диэлектрическая проницаемость,χ- магнитная восприимчивость, то материальные уравнения для изотропной среды, входящие в систему уравнений Максвелла, имеют вид:

А)![]() ;

В)

;

В)![]() ;

*С)

;

*С)![]() ;D)

;D)![]() .

.

2.

(НТ2). (З). Если поле

![]() ,

то

,

то![]() имеет компоненты:

имеет компоненты:

A)

![]() ;

*B)

;

*B)![]() ;

;

C)![]() ;D)

;D)![]()

3.(HТ2).

(З). Если поле![]() ,

то

,

то![]() имеет компоненты:

имеет компоненты:

A)![]() ;B)

;B)![]() ;

;

*C)![]() ;D)

;D)![]() т.к.

т.к.![]() .

.

4.(HТ2).

(З). В электромагнитной волне![]() компоненты

компоненты![]() равны:

равны:

A)![]() ;B)

;B)![]() ;

*C)

;

*C)![]() ; *D)

; *D)![]() .

Неправильные соотношения:C;D

.

Неправильные соотношения:C;D

5.

(HТ2). (З). В электромагнитной

волне![]() компоненты

компоненты![]() равны:

равны:

A)![]() *B)

*B)![]() C)

C)![]() D) В приведённых выше

ответах нет правильного.

D) В приведённых выше

ответах нет правильного.

6.

(HТ2). (З). В электромагнитной

волне в вакууме![]() компоненты ротора

компоненты ротора![]() в системе СИ равны:

в системе СИ равны:

A)![]() ;

;

*B)![]()

C)![]() всегда равен нулю, т.к.

всегда равен нулю, т.к.![]() -

вихревое поле (компоненты ротора в

каждый момент компенсируют друг друга)

Не равна нулю дивергенция

-

вихревое поле (компоненты ротора в

каждый момент компенсируют друг друга)

Не равна нулю дивергенция![]() т.к.

т.к.![]() определяет плотность тока смещения

т.е.источник поля

определяет плотность тока смещения

т.е.источник поля![]() ;D)

;D)![]()

![]()

![]() .

.

7. (НТ1). (С). Выражениям в левом столбце соответствуют следующие выражения, стоящие а правом столбце:

|

A)

|

A)

B)

C)

D)

|

Ответ: А-В, В-D, С-С,D-A.

8.

(НТ1). (З). Если решение уравнения

![]() известно, то с помощью уравнения

известно, то с помощью уравнения![]() :

:

A)

Можно найти производную![]() ,

а затем и

,

а затем и![]() ;

*B)

невозможно найти

;

*B)

невозможно найти![]() ;C)

можно найти

;C)

можно найти![]() ,

но лишь в отдельных случаях (при известных

начальных условиях)D)определяется

только потенциальная часть

,

но лишь в отдельных случаях (при известных

начальных условиях)D)определяется

только потенциальная часть![]() ,

т.к. решение первого уравнения даёт

потенциальную составляющую поля

,

т.к. решение первого уравнения даёт

потенциальную составляющую поля![]()

9.

(НТ1). (З). В некоторой области пространства

для электромагнитного поля оказалось:

![]() .

Соотношения означают, что в этой области:

.

Соотношения означают, что в этой области:

A)![]() и

и![]() - вихревые поля;

*B)

- вихревые поля;

*B)![]() -

вихревое (всегда!),

-

вихревое (всегда!),![]() - может быть вихревым или потенциальным;C)

- может быть вихревым или потенциальным;C)![]() - вихревое поле,

- вихревое поле,![]() - потенциальное, но в рассматриваемой

области нет источников;D)

Для однозначного ответа недостаточно

данных, т.к. неизвестно распределение

токов и зарядов, а также их зависимость

от времени.

- потенциальное, но в рассматриваемой

области нет источников;D)

Для однозначного ответа недостаточно

данных, т.к. неизвестно распределение

токов и зарядов, а также их зависимость

от времени.

10.

(НТ1). (З). Если интеграл по некоторому

контуру (L)![]() , то:

, то:

A) Магнитное поле отсутствует – оно всегда вихревое и порождается токами, электрическое поле – потенциальное.B) Магнитное и электрическое поля потенциальны.C) Магнитное и электрическое поля не зависят от времени и могут быть либо потенциальными либо вихревыми. *D) Электрическое поле потенциально, для магнитного поля алгебраическая сумма токов, пересекающих поверхность, охватываемую контуром, равна нулю.

11. (НТ2). (З). Постоянному полю в вакууме соответствует система уравнений Максвелла:

A)![]() ;

;

*B)![]() ;

;

C)![]() ;

;

D)![]() ;

;

12. (НТ2). (З). Переменному полю в вакууме соответствует система уравнений Максвелла:

A)![]() ;

;

B)![]() ;

;

C)![]() ;

;

*D)![]() .

.

13. (НТ2). (З). Переменному полю в среде в общем случае соответствует система уравнений Максвелла:

A)![]() ;

;

B)![]() ;

;

*C)![]() ;

;

D)![]() .

.

14. (НТ2). (З). Постоянному полю в среде соответствует система уравнений Максвелла:

*A)![]() ;

;

B)![]() ;

;

C)![]() ;

;

D)![]() .

.

15. (НТ2). (З). Волновое уравнение, решением которого является плоская поперечная электромагнитная волна, можно получить из системы уравнений Максвелла:

A)![]() ;

;

B)![]() ;

;

C)![]() ;

;

*D)

.![]()

16.

(НТ2). (З). Плоские электромагнитные волны

![]() не являются частным решением следующих

уравнений:

не являются частным решением следующих

уравнений:

А)

![]() ;

;

B)![]() ;

;

*C)![]() ;

;

*D)![]() .

.

17.

(НТ1). (З). Плоские электромагнитные волны

![]() не являются решением уравнений

не являются решением уравнений![]() :

:

A)

только при условии![]() ;

;

В)

всегда, если

;

;

*C)

в любой однородной изотропной линейной

среде при выполнении условия:![]() ;

;

*D)

в любой однородной изотропной линейной

среде при выполнении условия:![]() .

.

18.

(НТ2). (З). Для плоской электромагнитной

волны

![]() волновое уравнение может быть записано

в виде:

волновое уравнение может быть записано

в виде:

А)

![]() ;

;

B)![]() ;

;

*C)![]() ;

;

D)![]() ;

;

Неправильными выражениями являются:

19.

(НТ2). (С). Установите все соответствия

между правым и левым столбцам, чтобы

получить волновые уравнения, частным

решением которых является плоская

электромагнитная волна

![]() :

:

A)![]() A)

A)![]()

B)![]() B)

B)![]()

C)![]()

![]() C)

C)![]()

D)![]() D)

D)![]()

Ответы: ВА; СА; АС; DC.

21. (НТ1). (З). Неверными являются соотношения :

А)

![]() ;

;

*B)![]() ;

;

C)![]() ;

;

*D)![]() .

.

22.

(НТ1). (З). В электромагнитной волне,

распространяющейся в однородном

изотропном пространстве соотношение

между амплитудами электрического

![]() и

магнитного (

и

магнитного (![]() )

полей равно:

)

полей равно:

*А)

![]() ;

В)

;

В)![]() ;

С)

;

С)![]() ;D)

;D)![]() .

.

23.

(НТ1). (З). Если в плоской электромагнитной

волне известно значение амплитуды

электрического поля

![]() ,

то значение амплитуды магнитного поля

(

,

то значение амплитуды магнитного поля

(![]() )

может быть определено по формуле:

)

может быть определено по формуле:

*A)![]() ;B)

;B)![]() ;C)

;C)![]() ;D)

;D)![]() .

.

24.

(НТ1). (З). Если в плоской электромагнитной

волне известно значение амплитуды

электрического поля

![]() ,

то значение амплитуды магнитного поля

(

,

то значение амплитуды магнитного поля

(![]() )

может быть определено по формуле:

)

может быть определено по формуле:

A)![]() ;*B)

;*B)![]() ;C)

;C)![]() ;D)

;D)![]() .

.

25. ( НT1). (З).Неправильнымутверждением является:

A)

электромагнитные волны в вакууме

поперечные;B)![]() ;

*C)

векторы

;

*C)

векторы![]() и

и![]() колеблются с фазовым сдвигом

колеблются с фазовым сдвигом![]() ;D)

;D)![]() .

.

26.

(НТ2). (С). Для 2-х сред с диэлектрическими

проницаемостями

![]() отношению

величин из левого столбика соответствуют

следующие их численные значения из

правого столбика:a)

отношению

величин из левого столбика соответствуют

следующие их численные значения из

правого столбика:a)

![]() a) 1/2

a) 1/2

b)

![]() b) 2

b) 2

c)

![]() c) 4

c) 4

d)

![]() d) 1

d) 1

A) a-b, b-d, c-d, d-b; B) a-a, b-a, c-b, d-c; *C) a-b, b-d, c-b, d-c; D) a-a, b-d, c-b, d-b;

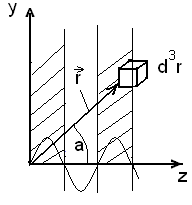

2 7.

(НТ1). (З). В заданном элементе пространства

(рис.) значение вектора Пойнтинга в

плоской гармонической волне :

7.

(НТ1). (З). В заданном элементе пространства

(рис.) значение вектора Пойнтинга в

плоской гармонической волне :

*А)

изменяется со временем по гармоническому

закону с удвоенной частотой:

![]() ;

;

B)

не зависит от времени и![]() ;

;

C)

колеблется со временем так же как и

векторы![]() ,т.е.

,т.е.![]() ;

;

D)

равно![]() .

.

28.

(НТ2). (З). Определите все

неверные ответы. ЕслиI– интенсивность волны,![]() ,

,![]() - напряженности полей,

- напряженности полей,

![]() - нормаль, параллельная вектору Пойнтинга

(

- нормаль, параллельная вектору Пойнтинга

(![]() ),

то мощность потока энергии (Р) равна:

),

то мощность потока энергии (Р) равна:

A)![]() B)

B)![]()

C)![]() D)

D)![]()

Ответы: В, D.

29.

(НТ1). (З). Пусть w- плотность

энергии электромагнитного поля,![]() - вектор Пойнтинга. Модуль импульса,

который переносится единицей объема

волнового поля

- вектор Пойнтинга. Модуль импульса,

который переносится единицей объема

волнового поля![]() ,

равен :

,

равен :

A)![]() (m- релятивистская масса

единицы объёма поля);

*B)

(m- релятивистская масса

единицы объёма поля);

*B)![]() ;C)

;C)![]() ;D)

;D) .

.

30.

(НT2). (З). Среднее значение

вектора Пойнтинга плоской электромагнитной

волны в вакууме равно![]() .

Напряженность магнитного поля

.

Напряженность магнитного поля

![]() равна:

равна:

A)![]() ;

*B)

;

*B)![]() ;C)

;C)![]() ;D)

;D)![]() .

.

31. (НТ2). (З). Для электромагнитной волны в вакууме утверждению в левом столбике соответствует следующее соотношение, стоящее в правом столбике:

a) модуль импульса единицы объема

электромагнитной

волны рw

равен:a)![]() ;

;

b)

плотность энергии![]() равна:b)

равна:b)![]() ;

;

c)

модуль вектора Пойнтинга![]() равен:c)

равен:c)![]() ;

;

d)

интенсивность волныI

равна: d)![]() ;

;

Варианты ответов: A) a-b, b-a, c-c, d-a; B) a-b, b-d, c-d, d-c; * C) a-c, b-d, c-a, d-b; D) a-d, b-a, c-b, d-c;

32.

(НТ2). (З). Пусть ![]() - вектор Пойнтинга,

- вектор Пойнтинга,![]() ,

,![]() -амплитуды напряженности полей у

гармонической плоской волны в вакууме.

Плотность потока импульса в волне,

распространяющейся вдоль осиOZ,

равна:

-амплитуды напряженности полей у

гармонической плоской волны в вакууме.

Плотность потока импульса в волне,

распространяющейся вдоль осиOZ,

равна:

A)![]() т.к.

вектор

т.к.

вектор![]() направлен

вдоль

направлен

вдоль![]() *B)

*B)![]() т.к.

т.к.![]() -результат

действия силы Лоренца, параллельный

-результат

действия силы Лоренца, параллельный![]() *C)

*C)![]() ,

т.к.

,

т.к.![]() D)

D)![]() ,

т.к

,

т.к![]()

Неверными являются следующие ответы:

33. (НТ1). (З). В результате поглощения электромагнитной волны веществом единичной поверхности среды в единицу времени передается импульс:

A)![]() ;B)

;B)![]() ;C)

;C)![]() ;D)

;D)![]() .

.

Неверные ответы: В, D.

34. (НТ2). (С). Выражению, стоящему в левом столбике, соответствует следующее соотношение, стоящее в правом столбце:

|

А) Давление света на вещество в результате его поглощения равно |

|

А)

|

|

В) Давление электромагнитной волны на вещество при полном отражении равно |

|

В)

|

|

С) Вектор импульса, переносимый единицей объема волны равен |

|

С)

|

|

D) Интенсивность волны равна |

|

D)

|

Ответ: A-D; B-C; C-A; D-B.

35.(HТ2). (З). Если при попадании в вещество свет сначала испытывает рассеяние и поглощается уже рассеянный свет, то давление света:

*A)

останется таким же как и в отсутствие

рассеяния![]() ;

;

B)![]() ,

т.к. в каждом акте рассеяния будет

передаваться импульс, больший чем при

поглощении;

,

т.к. в каждом акте рассеяния будет

передаваться импульс, больший чем при

поглощении;

C)![]() ,

поскольку излучение будет постепенно

поглощаться;

,

поскольку излучение будет постепенно

поглощаться;

D) в зависимости от соотношения между расстоянием и поглощением возможны все три варианта.

36. (НТ1). (З). Если умножить амплитуду магнитного поля на удельное сопротивление вакуума, то получим:

*А) напряженность поля Еm;

В) энергию, запасенную в магнитном поле;

С) значение вектора магнитной индукции;

D) интенсивность волны.

37.

(НТ2). (З). Если интенсивность электромагнитной

волны равна![]() ,

то значение амплитуды электрического

поля в волне

,

то значение амплитуды электрического

поля в волне![]() :

:

А) не может быть никогда;

*В)

будет в диэлектрике с

![]()

![]() ;

;

С) возможно если пучок электромагнитных волн дефокусировать;

D) возможно в среде, где волна испытывает случайное рассеяние.

38. (НТ1). (З). Общая формула для фазовой скорости упругих волн в жидкостях и газах равна:

А)

![]() ; В)

; В)![]() ; * С)

; * С)![]() ;D)

;D)![]()

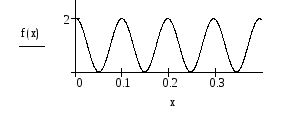

3 9.

(НТ2). (З). Простейшей моделью твердого

тела является цепочка атомов, связанных

между собой квазиупругими силами. На

рисунке приведена для цепочки атомов

зависимость

9.

(НТ2). (З). Простейшей моделью твердого

тела является цепочка атомов, связанных

между собой квазиупругими силами. На

рисунке приведена для цепочки атомов

зависимость

ω от kдля упругих волн. Из рисунка следует, что волны:

А) не обладают дисперсией;

* В) дисперсия нормальная;

С) дисперсия аномальная;

D) по кривым нельзя определить вид дисперсии

40.

(НТ1). (З). Дисперсионные соотношения для

цепочки квазиупруго связанных атомов

имеют вид

![]() .

Из уравнения следует, что волны в цепочке:

.

Из уравнения следует, что волны в цепочке:

А) не обладают дисперсией;

* В) дисперсия нормальная;

С) дисперсия аномальная;

D) по формуле нельзя однозначно определить вид дисперсии.

41.

(НТ1). (З). Дисперсионные соотношения для

цепочки квазиупруго связанных атомов

имеют вид

![]() . Из уравнения следует , что дисперсия

отсутствует при:

. Из уравнения следует , что дисперсия

отсутствует при:

*А)

![]() 0

В)

0

В)![]() С)

С)![]() D)

D)![]()

42.

(НТ2). (З). Для упругой волны

![]() выражениям, стоящим в левом столбце,

соответствуют следующие соотношения

из правого:

выражениям, стоящим в левом столбце,

соответствуют следующие соотношения

из правого:

|

a) плотность кинетической энергииwк b) плотность потенциальной энергииwп c)

вектор Умова

d) интенсивность волныI |

a)

b)

c)

d)

|

Варианты ответов:

A) a-a, b-a, c-d, d-c; B) a-a, b-b;

C) a-d, b-b, d-c; *D) a-b, b-b, c-d, d-c.

4 3.

(НТ2). (З). На рисунке представлен мгновенный

снимок, плоской бегущей вдоль оси ОХ,

звуковой волны. Распределение значений

вектора Умова в пространстве имеет вид

3.

(НТ2). (З). На рисунке представлен мгновенный

снимок, плоской бегущей вдоль оси ОХ,

звуковой волны. Распределение значений

вектора Умова в пространстве имеет вид

A)

т.к.

WkиWn

частиц изменяются в противофазеB)

т.к.

WkиWn

частиц изменяются в противофазеB)

WkиWn

синфазныWkиWnтам где

WkиWn

синфазныWkиWnтам где![]() *C)

*C)

WkиWnсинфазны их максимумы при

WkиWnсинфазны их максимумы при![]() D)

D)

т.к.

поток энергии периодически изменяет

направление

т.к.

поток энергии периодически изменяет

направление

44. (НТ2). (З). На рисунке представлен мгновенный снимок скорости смещения частиц в упругой волне. Распределение значений вектора Умова в пространстве имеет вид:

A) т.к.WkиWn

частиц изменяются в противофазе

т.к.WkиWn

частиц изменяются в противофазе

*B) WkиWn

синфазныWkиWnтам где

WkиWn

синфазныWkиWnтам где![]() C)

C) WkиWnсинфазны их максимумы при

WkиWnсинфазны их максимумы при![]()

D) т.к.

поток энергии периодически изменяет

направление

т.к.

поток энергии периодически изменяет

направление

4 5.

(НТ1). (З). В металлической пластине в

направлении, перпендикулярном ее

границе, возбуждают продольную или

поперечную упругие волны одинаковой

амплитуды. Падая на границу с воздухом,

волна:

5.

(НТ1). (З). В металлической пластине в

направлении, перпендикулярном ее

границе, возбуждают продольную или

поперечную упругие волны одинаковой

амплитуды. Падая на границу с воздухом,

волна:

*А) не возбуждает в воздухе волну, если она поперечная;

В) и поперечная и продольная волны возбуждают одинаковую волну;

С) поперечная волна возбуждает волну малой интенсивности;

D)

эффективность возбуждения зависит от

отношения коэффициентов сдвиговой

деформации (G) и модуля

Юнга. При![]() возбуждение более эффективно поперечной

волной.

возбуждение более эффективно поперечной

волной.