- •Основы биологической химии предисловие

- •Введение Предмет и задачи биохимии

- •Основные признаки живой материи

- •Глава 1. Химический состав организмов

- •Глава 2. Структура и свойства белков

- •2.1. Роль и определение белков.

- •2.2. Функции белков в организме

- •2.3. Элементный состав белков. Содержание белков в органах и тканях

- •2.4. Аминокислотный состав белков

- •2.5. Кислотно-основные свойства аминокислот

- •2.6. Стереохимия аминокислот

- •2.7. Строение белков

- •2.8. Уровни структурной организации белков

- •Первичная структура

- •Вторичная структура белков

- •Третичная структура белков

- •Четвертичная структура белков

- •2.9. Физико-химические свойства белков

- •Кислотно-основные свойства белков

- •Растворимость белков

- •Денатурация и ренатурация

- •2.10. Классификация белков

- •2.11. Методы выделения и очистки белков

- •Очистка белков

- •Глава 3. Углеводы

- •3.1. Понятие об углеводах и их классификация

- •3.2. Моносахариды

- •Оптические свойства моносахаридов

- •Структура моносахаридов

- •3.3. Химические свойства моносахаридов Реакции с участием карбонильной группы

- •Реакции с участием гидроксильных групп

- •3.4. Сложные углеводы

- •Олигосахариды

- •Полисахариды

- •Гомополисахариды

- •Гетерополисахариды

- •3.5. Биологические функции углеводов

- •Глава 4. Нуклеиновые кислоты

- •4.1. Общая характеристика нуклеиновых кислот

- •4.2. Химический состав и строение нуклеиновых кислот

- •4.3. Уровни структурной организации нуклеиновых кислот

- •Первичная структура нуклеиновых кислот

- •Вторичная структура днк

- •Вторичная структура рнк

- •Третичная структура рнк и днк

- •Глава 5. Липиды

- •5.1. Общая характеристика и классификация липидов

- •5.2. Липидные мономеры

- •5.3. Многокомпонентные липиды

- •5.4. Биологические функции липидов

- •Глава 6. Ферменты

- •6.2. Химическая природа и структура ферментов

- •6.3. Кофакторы ферментов Ионы металлов как кофакторы ферментов

- •Коферменты

- •6.4. Механизм действия ферментов

- •6.5. Свойства ферментов

- •6.6. Специфичность действия ферментов

- •6.7. Факторы, влияющие на скорость ферментативного катализа

- •Влияние температуры на активность ферментов

- •Влияние рН на активность ферментов

- •Влияние концентраций субстрата и фермента на скорость ферментативной реакции

- •Зависимость скорости реакции от времени

- •6.8. Регуляция активности ферментов

- •Активация ферментов

- •Ингибирование ферментов

- •Аллостерическая регуляций действия ферментов

- •6.9. Определение активности ферментов

- •6.10. Номенклатура и классификация ферментов

- •6.11. Локализация ферментов в организме и клетке

- •6.12. Применение ферментов

- •Глава 7. Витамины

- •7.1.Понятие о витаминах

- •7.2. Классификация витаминов

- •7.3. Жирорастворимые витамины

- •7.4. Водорастворимые витамины

- •7.5. Витаминоподобные вещества

- •Глава 8. Общие закономерности обмена веществ и энергии в организме

- •8.1. Обмен веществ

- •8.2. Обмен энергии

- •Глава 9. Биологическое окисление

- •9.2. Дыхательная цепь

- •9.3. Окислительное фосфорилирование

- •Глава 10. Обмен углеводов

- •10.1. Переваривание углеводов

- •10.2. Метаболизм глюкозы

- •10.3. Биосинтез гликогена

- •10.4. Распад гликогена

- •10.5. Анаэробный гликолиз

- •10.6. Аэробный распад глюкозы

- •Аэробный распад глюкозы в мозге

- •10.7. Пентозофосфатный цикл

- •10.8. Биосинтез глюкозы (глюконеогенез)

- •10.10. Регуляция обмена углеводов

- •Глава 11. Обмен липидов

- •11.1. Переваривание липидов

- •11.2. Метаболизм глицерина

- •11.3. Метаболизм жирных кислот

- •11.4. Биосинтез жиров

- •11.5. Регуляция обмена липидов

- •Глава 12. Обмен нуклеиновых кислот

- •12.1. Пути распада рнк и днк

- •12.2. Распад пуриновых и пиримидиновых оснований

- •12.3. Биосинтез нуклеотидов

- •Биосинтез пурииовых нуклеотидов

- •Биосинтез пиримидиновых нуклеотидов

- •Биосинтез дезоксирибонуклеотидов

- •12.4. Биосинтез нуклеиновых кислот

- •Биосинтез днк (репликация)

- •Биосинтез рнк (транскрипция)

- •Безматричный синтез рнк

- •12.5. Путь информации от генотипа к фенотипу

- •Глава 13. Обмен белков

- •13.1. Понятие об обмене белков

- •13.2. Переваривание белков пищи и распад белков тканей Переваривание белков

- •Распад белков в тканях

- •13.3. Метаболизм аминокислот

- •Трансаминирование аминокислот

- •Дезамииирование аминокислот

- •Превращение углеродных скелетов аминокислот. Реакции декарбоксилирования

- •13.4. Удаление аммиака из организма. Орнитиновый цикл

- •13.5. Синтез аминокислот

- •13.6. Биосинтез белков (трансляция)

- •Глава 14. Водно-солевой и минеральный обмен

- •14.1. Водно-солевой обмен Содержание воды в организме и клетке

- •Роль и функции воды в процессе жизнедеятельности

- •14.2. Регуляция водно-солевого обмена

- •Регуляция рН

- •14.3. Минеральный обмен Минеральные вещества

- •Функции минеральных веществ

- •Минеральные вещества и обмен нуклеиновых кислот

- •Минеральные вещества и обмен белков

- •Минеральные вещества и обмен углеводов и липидов

- •14.4. Регуляция минерального обмена

- •Глава 15. Взаимосвязь обмена белков, жиров, углеводов и нуклеиновых кислот

- •Глава 16. Гормоны, нервно-гормональная регуляция обмена веществ

- •16.1. Понятие о гормонах. Основные принципы регуляции обмена веществ

- •16.2. Классификация гормонов

- •16.3. Общие представления о действии гормонов

- •16.4. Гормоны щитовидной и паращитовидных желез Гормоны щитовидной железы

- •Гормоны паращитовидных желез

- •16.5. Гормоны поджелудочной железы

- •16.6. Гормоны надпочечников

- •16.7. Гормоны половых желез

- •16.8. Гормоны гипоталамо-гипофизарной системы

- •16.9. Гормоны тимуса и эпифиза

- •16.10. Простагландины

- •16.11. Биохимическая адаптация

- •Рекомендуемая литература

- •Оглавление

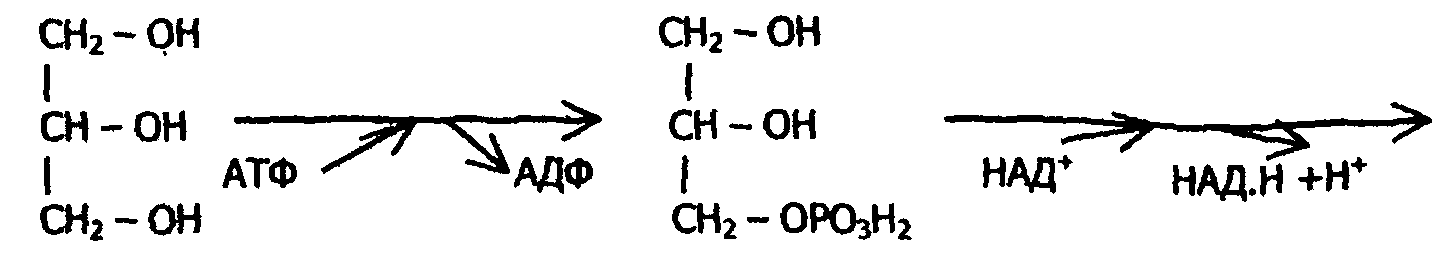

11.2. Метаболизм глицерина

Обмен глицерина тесно связан с гликолизом, в который вовлекаются метаболиты глицерина по следующей схеме:

|

Глицерин |

Фосфоглицерат |

Диоксиацетонфосфат

Превращение одной молекулы глицерина дает одну молекулу АТФ в анаэробных условиях и 19 молекул АТФ в аэробных. Глицерин как энергетический материал используется практически всеми органами и тканями.

11.3. Метаболизм жирных кислот

В триацилглицеринах (жирах) жировой ткани человека в основном содержатся следующие жирные кислоты: миристиновая (3%), пальмитиновая (20%), стеариновая (5%), пальмитоолеиновая (5%), олеиновая (55%), линолевая (10%), арахидоновая (0,2%). В значительных количествах эти жирные кислоты содержатся и в других липидах, но жирнокислотный состав гликолипидов и фосфолипидов клеточных мембран гораздо более разнообразен. Особенно много характерных жирных кислот найдено в сложных липидах нервных клеток.

Источниками жирных кислот организма служат липиды пищи (главным образом жиры) и синтез жирных кислот из углеводов.

Расходуются жирные кислоты в основном по трем направлениям (рис.33):

- включаются в состав резервных жиров;

- включаются в состав структурных липидов;

- окисляются до углекислого газа и воды с использованием выделяющейся при этом энергии для синтеза АТФ.

Рис. 33. Метаболизм жирных кислот

Все превращения сложных жирных кислот в клетках начинаются с образования Ацил-КоА (активация жирных кислот):

СН3-(СН2)n-СН2-СН2-СООН

+ HSKoA

+ АТФ

-

Жирная кислота

Коэнзим А

О

||

СН3-(СН2)n-СН2-СН2-С

~SKoA

+ АМФ + Н4Р2О7

СН3-(СН2)n-СН2-СН2-С

~SKoA

+ АМФ + Н4Р2О7

Ацил-КоА

Содержащаяся в Ацил-КоА связь C~S является макроэргической, поэтому данный процесс и рассматривают как активацию кислоты.

Дальнейший катаболизм жирных кислот можно разделить на три стадии:

1) β-окисление - специфический для жирных кислот путь метаболизма, завершающийся превращением молекулы жирной кислоты в несколько молекул Ацетил-КоА;

2) цикл Кребса, в котором окисляются ацетильные остатки;

3) Митохондриальная дыхательная цепь.

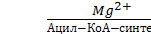

Процесс активации жирных кислот протекает в цитоплазме, а β-окисление активированных кислот происходит в матриксе митохондрий при участии мультиферментного комплекса. Мембрана митохондрий непроницаема для жирных кислот; их перенос происходит при участии карнитина:

При действии карнитин-ацилтрансферазы к спиртовой группе карнитина присоединяется ацильный остаток жирной кислоты (сложно-эфирной связью):

Ацилкартинин

Образующийся ацилкарнитин может диффундировать в митохондрию, где происходит обратная реакция с образованием Ацил-КоА.

В матриксе митохондрий происходит β-окисление поступившего Ацил-КоА. При β-окислении окисляется группа –СН2 - в β-положении по отношению к группе -СО-:

Ацил-КоА

(Ацил-КоА) Ацетил-КоА

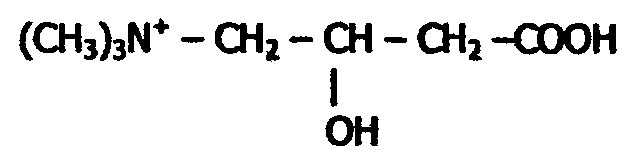

Новый Ацил-КоА вновь подвергается β-окислению. Многократное повторение этого процесса приводит к полному распаду жирной кислоты до Ацетил-КоА. Напиример, молекула пальмитиновой кислоты, содержащая 16 атомов углерода, превращаясь в 8 молекул Ацетил-КоА за 7 циклов β-окисления:

Пальмитин-КоА

Окисление кислот с нечетным числом атомов углерода и ненасыщенных кислот имеет свои особенности.

В случае кислот с нечетным количеством атомов углерода наряду с обычными продуктами окисления образуется одна молекула пропионил-КоА (CH3-CH2-CO~SKoA) на молекулу окисленной жирной кислоты. Пропионил-КоА окисляется по особому пути:

-

Пропионил-КоА

Метилмалонил-КоА

Сукцинил-КоА

Образующийся сукцинил-КоА поступает в цикл Кребса.

Особенности окисления ненасыщенных жирных кислот определяются положением и числом двойных связей в их молекулах. Окисление идет обычным путем, если каждая двойная связь имеет трансконфигурацию. В противном случае в реакциях участвует дополнительный фермент, изменяющий конфигурацию групп атомов относительно двойной связи из цис- в транс-, далее окисление идет так же, как у насыщенных кислот. Следует отметить, что скорость окисления ненасыщенных жирных кислот выше, чем насыщенных. Например, по сравнению с окислением стеариновой кислоты скорость окисления олеиновой выше в 11 раз, линолевой - в 114, линоленовой - в 170 раз, а арахидоновой - почти в 200 раз.

Энергетическая ценность жирной кислоты с четным числом атомов углерода рассчитывается следующим образом. Если жирная кислота содержит 2n атомов углерода, то при полном ее окислении образуется n молекул ацетил-КоА и по ( n-1 ) молекул ФАД(Н2) и (НАД.Н + Н+). Окисление ФАД(Н2) дает 2 АТФ, а (НАД.Н+Н+)-3 АТФ, то есть вместе - 5 АТФ или, в общем виде, 5(n-1) АТФ. Полное сгорание одной молекулы ацетил-КоА дает 12 АТФ, значит n молекул обеспечивают образование 12n АТФ. Учитывая, что 1 АТФ тратится на активирование кислоты, полный баланс АТФ при окислении жирной кислоты с четным числом атомов углерода можно выразить формулой:

5(n-l)+(12n-l)=(17n-6) молекул АТФ,

где n=m/2 (m- число атомов углерода в кислоте).

Например, полный выход АТФ при окислении одной молекулы пальмитиновой кислоты составляет 130 молекул.

Энергетическая ценность жирных кислот выше, чем, например, глюкозы. Так, полное окисление капроновой кислоты, имеющей то же число атомов углерода, что и глюкоза, дает 45 молекул АТФ (глюкоза дает 38 молекул АТФ). Однако для сгорания в цикле Кребса образующихся при β-окислении молекул ацетил-КоА требуется достаточное количество оксалоацетата. В этом отношении углеводы имеют преимущество перед жирными кислотами, так как при их распаде образуется пируват, являющийся источником образования не только ацетил-КоА, но и оксалоацетата, то есть облегчается превращение ацетил-КоА в цикле Кребса. Не случайно в биохимической литературе бытовало выражение: "жиры сгорают в пламени углеводов", поскольку образующийся уже в гликолизе АТФ может использоваться для активирования жирных кислот в цитоплазме, а образующийся из пирувата оксалоацетат обеспечивает включение ацетил-КоА в цикл Кребса.

β-Окисление жирных кислот происходит во многих тканях, но особенно значительна роль этого источника энергии в скелетных мышцах при большой физической нагрузке, а также в сердечной мышце и в почках. Сердечная мышца около 70% поглощаемого кислорода использует для окисления жирных кислот, а нервная ткань, например, вообще не использует этот источник энергии.

Часть Ацетил-КоА минует цикл Кребса и расходуется на синтез стероидов, прежде всего холестерина, и жирных кислот в цитоплазме клеток различных органов и тканей. Холестерин в наибольшей степени синтезируется в печени (80%), а также в стенках тонкого кишечника (10%)и в клетках кожи (5%). За сутки образуется 1 г холестерина в организме, тогда как с пищей в организм поступает 0,1-0,3 г холестерина, всего 8 тканях организма холестерина приблизительно 140 г, на втором месте группа стероидов желчных кислот - приблизительно 5 г.