- •Основы биологической химии предисловие

- •Введение Предмет и задачи биохимии

- •Основные признаки живой материи

- •Глава 1. Химический состав организмов

- •Глава 2. Структура и свойства белков

- •2.1. Роль и определение белков.

- •2.2. Функции белков в организме

- •2.3. Элементный состав белков. Содержание белков в органах и тканях

- •2.4. Аминокислотный состав белков

- •2.5. Кислотно-основные свойства аминокислот

- •2.6. Стереохимия аминокислот

- •2.7. Строение белков

- •2.8. Уровни структурной организации белков

- •Первичная структура

- •Вторичная структура белков

- •Третичная структура белков

- •Четвертичная структура белков

- •2.9. Физико-химические свойства белков

- •Кислотно-основные свойства белков

- •Растворимость белков

- •Денатурация и ренатурация

- •2.10. Классификация белков

- •2.11. Методы выделения и очистки белков

- •Очистка белков

- •Глава 3. Углеводы

- •3.1. Понятие об углеводах и их классификация

- •3.2. Моносахариды

- •Оптические свойства моносахаридов

- •Структура моносахаридов

- •3.3. Химические свойства моносахаридов Реакции с участием карбонильной группы

- •Реакции с участием гидроксильных групп

- •3.4. Сложные углеводы

- •Олигосахариды

- •Полисахариды

- •Гомополисахариды

- •Гетерополисахариды

- •3.5. Биологические функции углеводов

- •Глава 4. Нуклеиновые кислоты

- •4.1. Общая характеристика нуклеиновых кислот

- •4.2. Химический состав и строение нуклеиновых кислот

- •4.3. Уровни структурной организации нуклеиновых кислот

- •Первичная структура нуклеиновых кислот

- •Вторичная структура днк

- •Вторичная структура рнк

- •Третичная структура рнк и днк

- •Глава 5. Липиды

- •5.1. Общая характеристика и классификация липидов

- •5.2. Липидные мономеры

- •5.3. Многокомпонентные липиды

- •5.4. Биологические функции липидов

- •Глава 6. Ферменты

- •6.2. Химическая природа и структура ферментов

- •6.3. Кофакторы ферментов Ионы металлов как кофакторы ферментов

- •Коферменты

- •6.4. Механизм действия ферментов

- •6.5. Свойства ферментов

- •6.6. Специфичность действия ферментов

- •6.7. Факторы, влияющие на скорость ферментативного катализа

- •Влияние температуры на активность ферментов

- •Влияние рН на активность ферментов

- •Влияние концентраций субстрата и фермента на скорость ферментативной реакции

- •Зависимость скорости реакции от времени

- •6.8. Регуляция активности ферментов

- •Активация ферментов

- •Ингибирование ферментов

- •Аллостерическая регуляций действия ферментов

- •6.9. Определение активности ферментов

- •6.10. Номенклатура и классификация ферментов

- •6.11. Локализация ферментов в организме и клетке

- •6.12. Применение ферментов

- •Глава 7. Витамины

- •7.1.Понятие о витаминах

- •7.2. Классификация витаминов

- •7.3. Жирорастворимые витамины

- •7.4. Водорастворимые витамины

- •7.5. Витаминоподобные вещества

- •Глава 8. Общие закономерности обмена веществ и энергии в организме

- •8.1. Обмен веществ

- •8.2. Обмен энергии

- •Глава 9. Биологическое окисление

- •9.2. Дыхательная цепь

- •9.3. Окислительное фосфорилирование

- •Глава 10. Обмен углеводов

- •10.1. Переваривание углеводов

- •10.2. Метаболизм глюкозы

- •10.3. Биосинтез гликогена

- •10.4. Распад гликогена

- •10.5. Анаэробный гликолиз

- •10.6. Аэробный распад глюкозы

- •Аэробный распад глюкозы в мозге

- •10.7. Пентозофосфатный цикл

- •10.8. Биосинтез глюкозы (глюконеогенез)

- •10.10. Регуляция обмена углеводов

- •Глава 11. Обмен липидов

- •11.1. Переваривание липидов

- •11.2. Метаболизм глицерина

- •11.3. Метаболизм жирных кислот

- •11.4. Биосинтез жиров

- •11.5. Регуляция обмена липидов

- •Глава 12. Обмен нуклеиновых кислот

- •12.1. Пути распада рнк и днк

- •12.2. Распад пуриновых и пиримидиновых оснований

- •12.3. Биосинтез нуклеотидов

- •Биосинтез пурииовых нуклеотидов

- •Биосинтез пиримидиновых нуклеотидов

- •Биосинтез дезоксирибонуклеотидов

- •12.4. Биосинтез нуклеиновых кислот

- •Биосинтез днк (репликация)

- •Биосинтез рнк (транскрипция)

- •Безматричный синтез рнк

- •12.5. Путь информации от генотипа к фенотипу

- •Глава 13. Обмен белков

- •13.1. Понятие об обмене белков

- •13.2. Переваривание белков пищи и распад белков тканей Переваривание белков

- •Распад белков в тканях

- •13.3. Метаболизм аминокислот

- •Трансаминирование аминокислот

- •Дезамииирование аминокислот

- •Превращение углеродных скелетов аминокислот. Реакции декарбоксилирования

- •13.4. Удаление аммиака из организма. Орнитиновый цикл

- •13.5. Синтез аминокислот

- •13.6. Биосинтез белков (трансляция)

- •Глава 14. Водно-солевой и минеральный обмен

- •14.1. Водно-солевой обмен Содержание воды в организме и клетке

- •Роль и функции воды в процессе жизнедеятельности

- •14.2. Регуляция водно-солевого обмена

- •Регуляция рН

- •14.3. Минеральный обмен Минеральные вещества

- •Функции минеральных веществ

- •Минеральные вещества и обмен нуклеиновых кислот

- •Минеральные вещества и обмен белков

- •Минеральные вещества и обмен углеводов и липидов

- •14.4. Регуляция минерального обмена

- •Глава 15. Взаимосвязь обмена белков, жиров, углеводов и нуклеиновых кислот

- •Глава 16. Гормоны, нервно-гормональная регуляция обмена веществ

- •16.1. Понятие о гормонах. Основные принципы регуляции обмена веществ

- •16.2. Классификация гормонов

- •16.3. Общие представления о действии гормонов

- •16.4. Гормоны щитовидной и паращитовидных желез Гормоны щитовидной железы

- •Гормоны паращитовидных желез

- •16.5. Гормоны поджелудочной железы

- •16.6. Гормоны надпочечников

- •16.7. Гормоны половых желез

- •16.8. Гормоны гипоталамо-гипофизарной системы

- •16.9. Гормоны тимуса и эпифиза

- •16.10. Простагландины

- •16.11. Биохимическая адаптация

- •Рекомендуемая литература

- •Оглавление

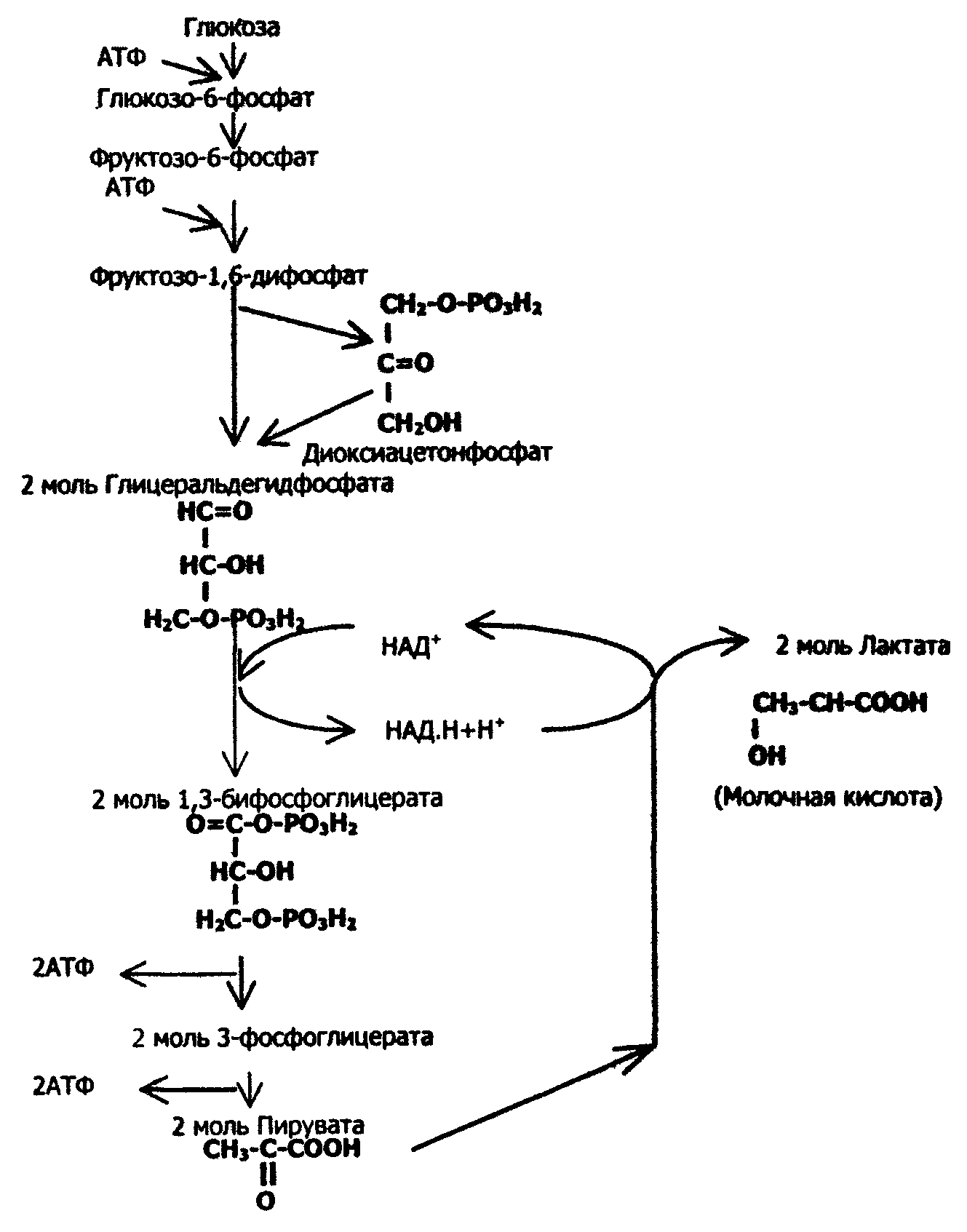

10.5. Анаэробный гликолиз

Анаэробный гликолиз - сложный ферментативный процесс последовательных превращений глюкозы, протекающий в тканях человека и животных без потребления кислорода (рис.28).

Обратимое превращение пировиноградной кислоты в молочную катализируется лактатдегидрогеназой:

![]()

-

Пировиноградная кислота

Молочная кислота

Суммарный результат гликолиза выражается следующим уравнением: С6Н12О6 + 2Н3РО4 + 2АДФ = 2С3Н6О3 + 2АТФ + 2Н2О

-

Глюкоза

Молочная кислота

Таким образом, чистый выход АТФ при анаэробном гликолизе - 2 моль АТФ на 1 моль глюкозы. Именно благодаря анаэробному гликолизу организм человека и животных может определенный период времени осуществлять ряд физиологических функций в условиях недостаточности кислорода.

Данный процесс у бактерий называют молочнокислым брожением: он лежит в основе приготовления кисломолочных продуктов. Анаэробный гликолиз протекает в цитозоле клеток, где содержатся все необходимые для этого ферменты, и не нуждается в митохондриальной дыхательной цепи. АТФ в процессе анаэробного гликолиза образуется за счет реакций субстратного фосфорилирования.

У дрожжей в анаэробных условиях происходит сходный процесс - спиртовое брожение, в этом случае пировиноградная кислота декарбоксилируется с образованием уксусного альдегида, который затем восстанавливается в этиловый спирт:

СН3-СО-СООН → СН3-СНО + СО2;

СН3-СНО + НАД.Н+Н+ → СН3-СН2-ОН + НАД+.

Рис.28. Схема анаэробного гликолиза глюкозы

10.6. Аэробный распад глюкозы

Аэробный распад глюкозы включает в себя три стадии:

1) превращение глюкозы до пировиноградной кислоты (пирувата) - аэробный гликолиз. Эта часть аналогична рассмотренному выше процессу анаэробного гликолиза, за исключением его последней стадии (превращение пирувата в молочную кислоту);

2) общий путь катаболизма;

3) митохондриальная цепь переноса электронов - процесс тканевого дыхания.

Общий путь катаболизма

Общий путь катаболизма сострит из двух этапов.

1-й этап - окислительное декарбоксилирование пировиноградной кислоты. Это сложный многостадийный процесс, катализируемый мультиферментной системой - пируватдегидрогеназным комплексом; локализуется в митохондриях (внутренняя мембрана и матрикс) и может быть выражен суммарной общей схемой:

СН3-СО-СООН + HS-KoA + НАД+ → CH3-CO-SkoA + НАД.Н+Н+ + СО2.

|

пируват |

коэнзим А |

ацетил-КоА |

2-й этап - цикл Кребса (цитратный цикл, или цикл трикарбоновых и дикарбоновых кислот) (рис. 29); локализуется в митохондриях (в матриксе). В этом цикле ацетильный остаток, входящий в ацетил-КоА, образует ряд первичных доноров водорода. Далее водород при участии дегидрогеназ поступает в дыхательную цепь. В результате сопряженного действия цитратного цикла и дыхательной цепи ацетильный остаток окисляется до СО2 и Н2О. Суммарное уравнение всей последовательности превращений глюкозы в ходе аэробного распада следующее:

С6Н12О2 + 6О2 → 6СО2 + 6Н2О

Энергетический эффект аэробного распада - синтез 38 молекул АТФ при расщеплении 1 молекулы глюкозы. Таким образом, в энергетическом отношении полное окисление глюкозы до углекислого газа и воды является более эффективным процессом, чем анаэробный гликолиз. Кислород тормозит анаэробный гликолиз, поэтому в присутствии избытка кислорода наблюдается переход в растительных и животных тканях от анаэробного гликолиза (брожения) к дыханию (аэробный гликолиз), т.е. переключение клеток на более эффективный и экономичный путь получения энергии (эффект Пастера). Роль анаэробного гликолиза в обеспечении организма энергией особенно велика при кратковременной интенсивной работе, когда мощности механизма транспорта кислорода к митохондриям недостаточно для обеспечения аэробного гликолиза. Так, бег в течение ~ 30 секунд (на 200 м) полностью обеспечивается анаэробным гликолизом, при этом скорость анаэробного гликолиза с учащением дыхания уменьшается, а скорость аэробного распада увеличивается. Через 4-5 мин. бега (1,5 км) - половину энергии дает анаэробный, половину аэробный процесс. Через 30 мин. (10 км бега) - энергия поставляется почти целиком аэробным процессом.

Эритроциты вообще не имеют митохондрий, и их потребность в АТФ полностью удовлетворяется за счет анаэробного гликолиза.