- •Основы биологической химии предисловие

- •Введение Предмет и задачи биохимии

- •Основные признаки живой материи

- •Глава 1. Химический состав организмов

- •Глава 2. Структура и свойства белков

- •2.1. Роль и определение белков.

- •2.2. Функции белков в организме

- •2.3. Элементный состав белков. Содержание белков в органах и тканях

- •2.4. Аминокислотный состав белков

- •2.5. Кислотно-основные свойства аминокислот

- •2.6. Стереохимия аминокислот

- •2.7. Строение белков

- •2.8. Уровни структурной организации белков

- •Первичная структура

- •Вторичная структура белков

- •Третичная структура белков

- •Четвертичная структура белков

- •2.9. Физико-химические свойства белков

- •Кислотно-основные свойства белков

- •Растворимость белков

- •Денатурация и ренатурация

- •2.10. Классификация белков

- •2.11. Методы выделения и очистки белков

- •Очистка белков

- •Глава 3. Углеводы

- •3.1. Понятие об углеводах и их классификация

- •3.2. Моносахариды

- •Оптические свойства моносахаридов

- •Структура моносахаридов

- •3.3. Химические свойства моносахаридов Реакции с участием карбонильной группы

- •Реакции с участием гидроксильных групп

- •3.4. Сложные углеводы

- •Олигосахариды

- •Полисахариды

- •Гомополисахариды

- •Гетерополисахариды

- •3.5. Биологические функции углеводов

- •Глава 4. Нуклеиновые кислоты

- •4.1. Общая характеристика нуклеиновых кислот

- •4.2. Химический состав и строение нуклеиновых кислот

- •4.3. Уровни структурной организации нуклеиновых кислот

- •Первичная структура нуклеиновых кислот

- •Вторичная структура днк

- •Вторичная структура рнк

- •Третичная структура рнк и днк

- •Глава 5. Липиды

- •5.1. Общая характеристика и классификация липидов

- •5.2. Липидные мономеры

- •5.3. Многокомпонентные липиды

- •5.4. Биологические функции липидов

- •Глава 6. Ферменты

- •6.2. Химическая природа и структура ферментов

- •6.3. Кофакторы ферментов Ионы металлов как кофакторы ферментов

- •Коферменты

- •6.4. Механизм действия ферментов

- •6.5. Свойства ферментов

- •6.6. Специфичность действия ферментов

- •6.7. Факторы, влияющие на скорость ферментативного катализа

- •Влияние температуры на активность ферментов

- •Влияние рН на активность ферментов

- •Влияние концентраций субстрата и фермента на скорость ферментативной реакции

- •Зависимость скорости реакции от времени

- •6.8. Регуляция активности ферментов

- •Активация ферментов

- •Ингибирование ферментов

- •Аллостерическая регуляций действия ферментов

- •6.9. Определение активности ферментов

- •6.10. Номенклатура и классификация ферментов

- •6.11. Локализация ферментов в организме и клетке

- •6.12. Применение ферментов

- •Глава 7. Витамины

- •7.1.Понятие о витаминах

- •7.2. Классификация витаминов

- •7.3. Жирорастворимые витамины

- •7.4. Водорастворимые витамины

- •7.5. Витаминоподобные вещества

- •Глава 8. Общие закономерности обмена веществ и энергии в организме

- •8.1. Обмен веществ

- •8.2. Обмен энергии

- •Глава 9. Биологическое окисление

- •9.2. Дыхательная цепь

- •9.3. Окислительное фосфорилирование

- •Глава 10. Обмен углеводов

- •10.1. Переваривание углеводов

- •10.2. Метаболизм глюкозы

- •10.3. Биосинтез гликогена

- •10.4. Распад гликогена

- •10.5. Анаэробный гликолиз

- •10.6. Аэробный распад глюкозы

- •Аэробный распад глюкозы в мозге

- •10.7. Пентозофосфатный цикл

- •10.8. Биосинтез глюкозы (глюконеогенез)

- •10.10. Регуляция обмена углеводов

- •Глава 11. Обмен липидов

- •11.1. Переваривание липидов

- •11.2. Метаболизм глицерина

- •11.3. Метаболизм жирных кислот

- •11.4. Биосинтез жиров

- •11.5. Регуляция обмена липидов

- •Глава 12. Обмен нуклеиновых кислот

- •12.1. Пути распада рнк и днк

- •12.2. Распад пуриновых и пиримидиновых оснований

- •12.3. Биосинтез нуклеотидов

- •Биосинтез пурииовых нуклеотидов

- •Биосинтез пиримидиновых нуклеотидов

- •Биосинтез дезоксирибонуклеотидов

- •12.4. Биосинтез нуклеиновых кислот

- •Биосинтез днк (репликация)

- •Биосинтез рнк (транскрипция)

- •Безматричный синтез рнк

- •12.5. Путь информации от генотипа к фенотипу

- •Глава 13. Обмен белков

- •13.1. Понятие об обмене белков

- •13.2. Переваривание белков пищи и распад белков тканей Переваривание белков

- •Распад белков в тканях

- •13.3. Метаболизм аминокислот

- •Трансаминирование аминокислот

- •Дезамииирование аминокислот

- •Превращение углеродных скелетов аминокислот. Реакции декарбоксилирования

- •13.4. Удаление аммиака из организма. Орнитиновый цикл

- •13.5. Синтез аминокислот

- •13.6. Биосинтез белков (трансляция)

- •Глава 14. Водно-солевой и минеральный обмен

- •14.1. Водно-солевой обмен Содержание воды в организме и клетке

- •Роль и функции воды в процессе жизнедеятельности

- •14.2. Регуляция водно-солевого обмена

- •Регуляция рН

- •14.3. Минеральный обмен Минеральные вещества

- •Функции минеральных веществ

- •Минеральные вещества и обмен нуклеиновых кислот

- •Минеральные вещества и обмен белков

- •Минеральные вещества и обмен углеводов и липидов

- •14.4. Регуляция минерального обмена

- •Глава 15. Взаимосвязь обмена белков, жиров, углеводов и нуклеиновых кислот

- •Глава 16. Гормоны, нервно-гормональная регуляция обмена веществ

- •16.1. Понятие о гормонах. Основные принципы регуляции обмена веществ

- •16.2. Классификация гормонов

- •16.3. Общие представления о действии гормонов

- •16.4. Гормоны щитовидной и паращитовидных желез Гормоны щитовидной железы

- •Гормоны паращитовидных желез

- •16.5. Гормоны поджелудочной железы

- •16.6. Гормоны надпочечников

- •16.7. Гормоны половых желез

- •16.8. Гормоны гипоталамо-гипофизарной системы

- •16.9. Гормоны тимуса и эпифиза

- •16.10. Простагландины

- •16.11. Биохимическая адаптация

- •Рекомендуемая литература

- •Оглавление

7.2. Классификация витаминов

Витамины делят по растворимости на две группы: жирорастворимые и водорастворимые витамины. Первые по строению близки к углеводородам и не содержат полярных групп. Вторые - содержат полярные группы, например, -NH2, -СООН, -ОН, -SH и другие. Кроме того, иногда витамины классифицируют по физиологическому действию на организм.

Ниже дана классификация по растворимости и в скобках - по физиологической роли витаминов:

витамины жирорастворимые:

А (антиксерофтальмический ); ретинол;

Д (антирахитический); кальциферолы;

Е (антистерильный, витамин размножения); токоферолы;

К (антигеморрагический); нафтохиноны;

витамины водорастворимые

B1 (антиневритный); тиамин;

В2 (витамин роста); рибофлавин;

В3 (антидерматитный); пантотеновая кислота;

В5 (РР) (антипеллагрический); ниацин; никотинамид;

В6 (антидерматитный); пиридоксин;

В9 (Вс) (антианемический); фолиевая кислота;

B12 (антианемический); кобаламин;

С (антискорбутный); аскорбиновая кислота;

Н (антисеборрейный); биотин;

Р (капилляроукрепляющий); рутин.

Витаминоподобные вещества также делят на жирорастворимые и водорастворимые. К первым относят витамин F (комплекс ненасыщенных жирных кислот) и убихинон. Ко вторым относятся холин, липоевая кислота, инозит, оротовая кислота, пангамовая кислота (В15), парааминобензойная кислота, S- метилметионин (витамин U).

Иногда витамины классифицируют по лечебно-профилактическому эффекту, выделяя отдельные группы витаминов, имеющих сходное физиологическое действие (табл.9).

Таблица 9. Групповая характеристика некоторых витаминов

|

Группы витаминов |

Краткая клинико-физиологическая характеристика |

Названия основных витаминов

|

|

1. Повышающие общую реакцию организма |

Регулируют функциональное состояние центральной нервной системы, обмен веществ и трофику тканей |

В1,В2, РР(В5), А,С |

|

2. Антигеморрагические (предотвращающие кровотечения и кровоизлияния) |

Обеспечивают нормальную проницаемость и устойчивость кровеносных сосудов, повышают свертываемость крови |

С,Р,К |

|

3. Антианемические |

Нормализуют и стимулируют кровотворение |

В12,ВС,С |

|

4. Антиинфекционные |

Повышают устойчивость организма к инфекции: стимулируют выработку антител, усиливают защитные свойства эпителия |

С,А |

|

5. Регулирующие зрение |

Усиливают остроту зрения, расширяют поле цветного зрения |

А,В2,С |

7.3. Жирорастворимые витамины

Витамин А (ретинол)

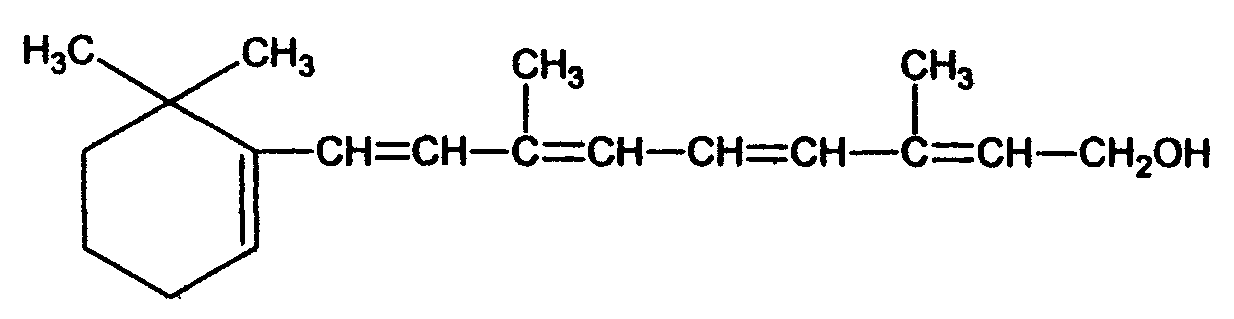

Химическая природа. Известны три витамина группы А: А1 (ретинол); А2; неовитамин А (цис-форма витамина А1). С химической точки зрения ретинол представляет собой циклический непредельный одноатомный спирт, состоящий из шестичленного кольца (β-ионона), двух остатков изопрена и первичной спиртовой группы:

Витамин А2, найденный у пресноводных рыб, имеет дополнительную двойную связь в β-иононовом кольце.

Все три витаминаа группы А - кристаллические вещества лимонно-желтого цвета, хорошо растворимы в жирах и жирорастворителях: бензоле, хлороформе, эфире, ацетоне и т.д. В организме ретинол (витамин А - спирт) превращается в ретиналь (витамин А - альдегид ) и ретиноевую кислоту (витамин А - кислота).

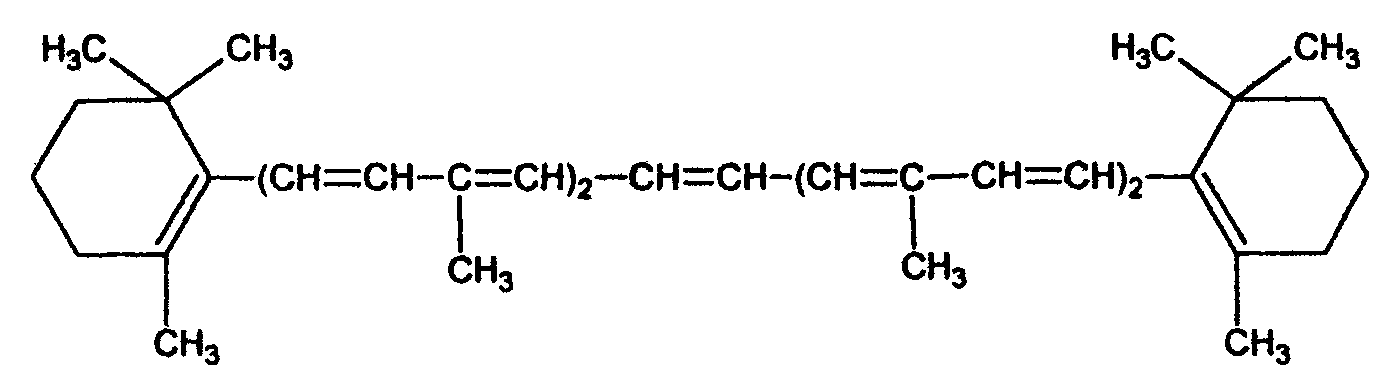

Известны три провитамина А - α -, β -, γ - каротины, отличающиеся по химическому строению и биологической активности. Наиболее активен β - каротин, который в слизистой кишечника подвергается окислению по центральной двойной связи с участием фермента каротиндиоксигеназы:

При этом образуются две молекулы активного ретиналя.

Биологическая роль. Все формы витамина А активны и оказывают влияние на барьерную функцию кожи, слизистых оболочек и других эпителиальных тканей. Механизм этого влияния до конца не ясен, но предполагают, что витамин А участвует в окислительно-восстановительных реакциях в процессе синтеза белков. Главная роль витамина А - участие в фотохимическом акте зрения и поддержание его остроты. Оказалось, что окисленная форма витамина А - ретиналь в виде цис - изомера является простетической группой белка опсина, образуя хромопротеид - родопсин, или зрительный пурпур - основное светочувствительное вещество сетчатки (ретины) глаза (отсюда и название "ретинол").

Гиповитаминоз А. Наиболее ранним признаком недостаточности А является ослабление зрения - сумеречная, или "куриная", слепота. Кроме того, возможна задержка роста в молодом возрасте, общее истощение и похудание. Специфическим признаком гиповитаминоза являются поражения эпителиальных тканей и слизистых оболочек - избыточное ороговение кожи и ее шелушение, сухость слизистых, в том числе и роговицы глаза, что ведет к ее воспалению (ксерофтальмии). Сухость кожи и слизистых оболочек способствует проникновению микробов в организм и развитию дерматитов, бронхитов, катаров дыхательных путей. Поэтому витамин "А" называют еще антиинфекционным.

Гипервитамииоз А - встречается чаще всего у жителей Севера, употребляющих иногда в пищу печень белого медведя, тюленя, моржа, содержащую много витамина А. Характерные проявления гипервитаминоза - воспаление глаз, гиперкаратоз, выпадение волос, общее истощение организма вследствие потери аппетита, тошноты, головной боли, бессоницы.

Распространение в природе и суточная потребность. Наиболее богаты этим витамином продукты животного происхождения: печень, яичный желток, цельное молоко, сметана, сливки. Много витамина А в печени морского окуня, трески, палтуса и других рыб. В растительных продуктах: моркови, томатах, свекле содержатся каротиноиды - провитамины А. Суточная потребность для взрослого человека составляет от 1 до 2,5 мг витамина А или от 2 до 5 мг β-каротина. Основной тканью, в которой частично накапливается витамин А, является печень, содержащая в норме 20 мг витамина А на 100 г.

Витамин Д (кальциферол)

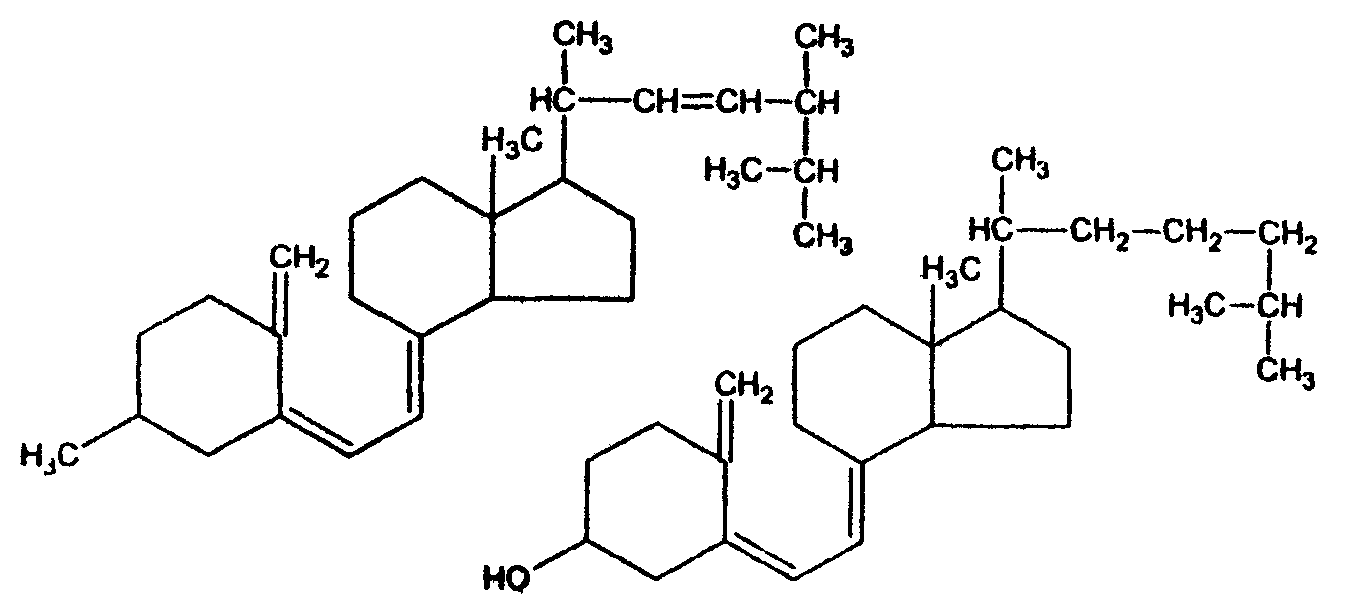

Химическая природа. Витамин Д существует в виде нескольких витамеров. Для человека и животных являются активными Д2 и Д3 -производные холестерина:

|

Витамин Д2(эргокальцыиферол) |

Витамин Д3(холекальциферол) |

Витамины Д2 и Д3 - бесцветные кристаллы, не растворимые в воде, но хорошо растворимые в жирах, хлороформе, ацетоне, эфире и других жирорастворителях.

Биологическая роль. Витамин Д участвует в фосфорно-кальциевом обмене, выполняя и гормональную, и биокаталитическую функцию. Витамин Д регулирует транспорт ионов кальция и фосфора через клеточные мембраны и тем самым регулирует их уровень в крови. Эта регуляция основана, по крайней мере, на трех процессах, в которых участвует витамин Д: 1) транспорт ионов кальция и фосфата через эпителий слизистой тонкого кишечника при их всасывании; 2) мобилизация кальция из костной ткани; 3) реабсорция кальция и фосфора в почечных канальцах.

Гиповитаминоз Д проявляется в виде заболевания, названного рахитом. Рахит чаще бывает у детей, при этом снижается в крови уровень кальция и фосфора и нарушается минерализация костей, происходит их размягчение, что приводит к деформации костей скелета конечностей, черепа, грудной клетки. У взрослых Д - гиповитаминоз проявляется в хрупкости костей, что приводит к частым переломам. Относительная недостаточность витамина Д может быть и при нормальном его поступлении в организм, она проявляется при заболеваниях печени и особенно почек, так как эти органы принимают участие в образовании активных форм витамина Д.

Гипервитаминоз Д встречается очень редко и отмечен при приеме очень больших доз синтетитеского препарата витамина Д - возможен летальный исход. Уровень кальция и фосфатов в крови резко повышается (они извлекаются из костей, всасываются из кишечника и реабсорбируются в почках). Это приводит к кальцификации внутренних органов - сосудов, легких, почек и других.

Распространение в природе и суточная потребность. Наибольшее количество витамина Д содержится в продуктах животного происхождения: в печени, сливочном масле, желтке яйца, а также в дрожжах и растительных жирах. Наиболее богата витамином Д печень рыб, из нее получают рыбий жир, используемый для профилактики и лечения Д - гиповитаминоза.

Суточная потребность в витамине Д для детей колеблется от 12 до 25 мг, а для взрослых его нужно в десятки раз меньше.

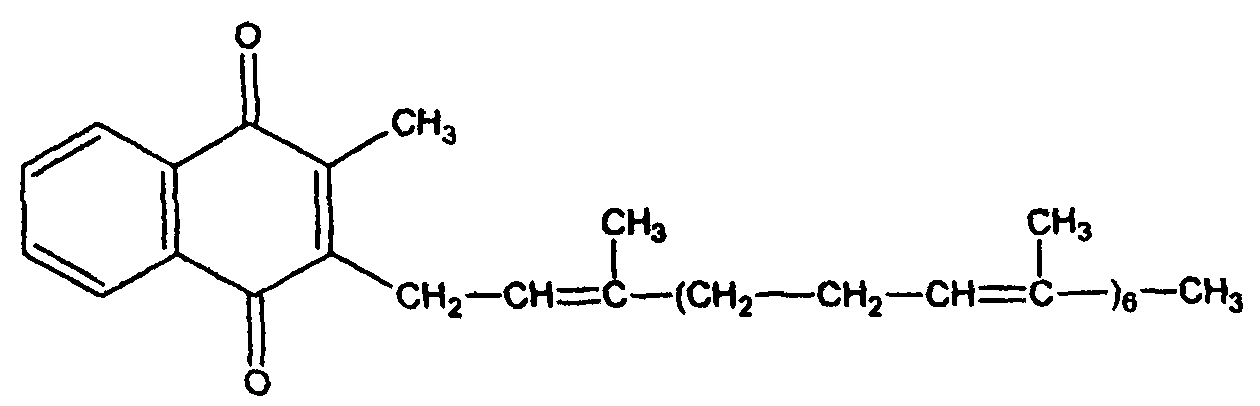

Витамин Е (токоферолы)

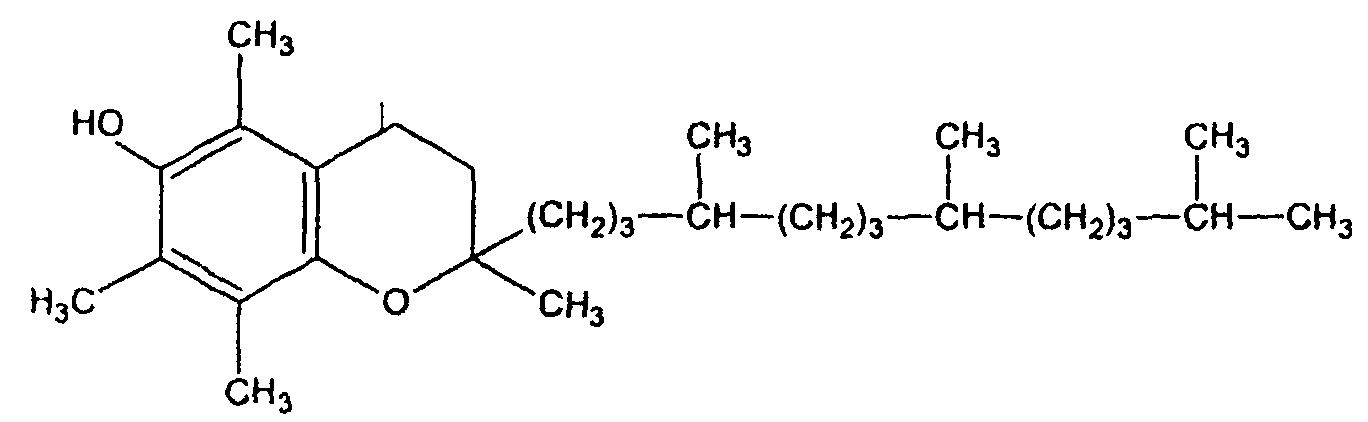

Химическая природа. Витамин Е имеет три витамера: α, β и γ-токоферолы. По строению они очень близки. Самым активным является α - токоферол, который зачастую и называют витамином Е:

Различные токоферолы отличаются друг от друга числом и расположением метильных групп в бензольном кольце. Токоферолы - бесцветные маслянистые жидкости, хорошо растворимые в растительных маслах, спирте, эфирах. Химически устойчивы - выдерживают нагревание с концентрированной HCI до 100 °С и на воздухе до 170 °С, но быстро разрушаются под действием УФ-лучей.

Биологическая роль. По своему механизму действия токоферол является биологическим антиоксидантом, благодаря чему обеспечивает стабильность биологических мембран клеток организма. Токоферол совместно с селеном участвует в регуляции пероксидного окисления липидов (предохраняет от окисления полиненасыщенные жирные кислоты). Токоферол повышает биологическую активность витамина А, защищая его ненасыщенную боковую цепь от пероксидного окисления.

Гиповитаминоз Е у человека встречается очень редко. У экспериментальных животных недостаточность токоферола проявляется как патология мембран: нарушается устойчивость их к пероксидам, повышается проницаемость и потеря внутриклеточных компонентов, например, белков, для которых в норме мембрана непроходима. Патология мембран ведет к нарушению нормального развития эмбриона в организме матери, дегенеративному изменению репродуктивных органов, приводящему к стерильности, наблюдается мышечная дистрофия, жировая инфильтрация печени и мышечных тканей.

Распространение в природе и суточная потребность. Важнейшим источником токоферола для человека служат растительные масла (подсолнечное, кукурузное, хлопковое, оливковое, соевое и другие), а также салат, капуста и семена злаков. Из продуктов животного происхождения витамин Е содержится в мясе, сливочном масле, яичном желтке и др. Поскольку витамин Е откладывается во многих тканях организма, его гиповитаминоз почти не наблюдается, даже если этот витамин не поступает с пищей в течение нескольких месяцев. Суточная потребность взрослого человека в токофероле примерно 20-30мг.

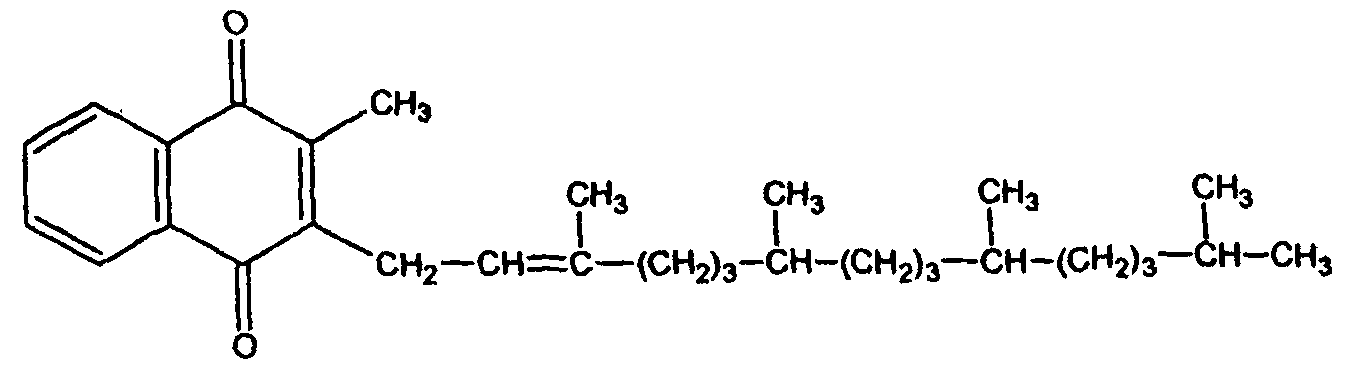

Витамин К (нафтохиноны)

Химическая природа. Витамин К имеет два витамера - филлохинон (K1):

и менахинон (К2):

Витамин K1 - светло-желтая жидкость, неустойчивая при нагревании в щелочной среде и при облучении; витамин К2 - желтые кристаллы, такие же неустойчивые. K1 и К2 нерастворимы в воде, но хорошо растворимы в органических растворителях.

Биологическая роль, витамин К через ферментную систему участвует в синтезе протромбина в печени, тем самым регулируя процесс свертывания крови, и положительно влияет на состояние кровеносных сосудов.

Гиповитаминоз К приводит к заболеванию "геморрагия" - происходят самопроизвольные кровотечения (носовые, кровавая рвота, внутренние кровоизлияния), повышенная кровоточивость при травмах. У взрослых людей гиповитаминоз К встречается редко, так как кишечная флора полностью обеспечивает организм данным витамином. У грудных детей (пока не развита кишечная флора) причиной гиповитаминоза К может служить недостаток витамина К в пище. Основными причинами гиповитаминоза К являются: подавление кишечной флоры лекарственными средствами, заболевания печени и желчного пузыря, при которых нарушается образование желчных кислот (необходимых для всасывания витаминов). В медицинской практике используют препараты витамина К, и его синтетический аналог - викасол.

Распространение в природе и суточная потребность. Источником витамина К являются растительные (капуста, салат, зеленые томаты, зеленые части растений, тыква) и животные (печень) продукты. Суточная потребность для взрослого человека 1-2 мг.