- •Травматология и ортопедия

- •IV курс

- •Занятие №8. «Повреждения бедра и тазобедренного сустава».

- •Содержание занятия: Травматические вывихи бедра.

- •Классификация переломов бедра

- •Переломы проксимального конца бедренной кости

- •Переломы шейки бедра

- •Аддукционный перелом

- •Абдукционные переломы шейки бедра.

- •Несросшиеся переломы и ложные суставы шейки бедра.

- •Вертельные переломы бедра

- •Переломы большого и малого вертела.

- •Диафизарные переломы бедра.

- •Переломы дистального конца бедра.

- •Переломы мыщелков большеберцовой кости.

Переломы дистального конца бедра.

Переломы дистального отдела бедренной кости встречаются сравнительно редко. Они относятся к внутрисуставным повреждениям и возникают вследствие прямого и непрямого механизма травмы. Различают переломы одного из мыщелков и обоих мыщелков бедренной кости (межмыщелковые Y- и Т – образные). Изолированные переломы мыщелков возникают обычно при резком отклонении голени кнутри (перелом внутреннего мыщелка) или кнаружи (перелом наружного мыщелка). Переломы обоих мыщелков чаще возникают в результате падения с большой высоты на выпрямленную ногу.

Клиника. При изолированном перелое наружного мыщелка со смещением отломков возникает вальгусное отклонение голени (genu valgum), при переломе внутреннего мыщелка со смещением - варусное отклонение голени (genu varum). При переломах обоих мыщелков со смещением может выявляться анатомическое укорочение конечности. Кроме этого сустав резко увеличен в объеме из-за гемартроза, конечность занимает вынужденное положение: нога слегка согнута в коленном и тазобедренном суставах. Активные и пассивные движений в коленном суставе резко болезненны. При пальпации – усиление боли и симптом баллотирование надколенника.

Для переломов этой локализации характерны следующие клинические симптомы:

Боль в коленном суставе и нижней части бедра, усиливающаяся при ощупывании и давлении на мыщелки.

Варусная или вальгусная деформация коленного сустава.

Окружность бедра в области мыщелков увеличена.

Контуры коленного сустава сглажены.

Флюктуация в коленном суставе (гемартроз).

Баллотирование надколенника.

Пассивные движения в коленном суставе возможны, но болезненны.

Иногда можно определить костный хруст.

Диагноз уточняют по рентгенограммам, произведенным в двух проекциях.

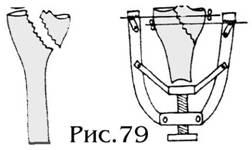

Лечение. Переломы дистального отдела бедренной кости без смещения отломков лечат методом иммобилизации гипсовой повязкой (3-5 недель) или по И. Р. Вороновичу: применяют боковой компрессионный остеосинтез спицами с упорными площадками (рис. 79).

Этот метод позволяет выполнить все 4 принципа лечения внутрисуставных повреждений:

Идеальная репозиция перелома (с точность до 2 мм., так как только при таком смещении суставных поверхностей возможна регенерация гиалинового хряща).

Надежная фиксация отломков на весь период консолидации.

Ранняя функция (для полноценной функции хряща и его обменных процессов).

Поздняя нагрузка на поврежденный сустав.

До фиксации проводят пункцию коленного сустава с целью эвакуации крови и введения в сустав 20-30 ml 1% раствора новокаина. В течение первых 7-10 дней после травмы часто возникает необходимость повторных пункций сустава и эвакуации крови, что является одним из способов профилактики посттравматического артроза.

Под местной инфильтрационной анестезией проводят спицу Киршнера через бугристость большеберцовой кости, надлодыжечную область или через пяточную кость и накладывают вытяжение. Груз при переломе без смещения 2-4 кг, при смещении – 4-8 кг. Срок вытяжения б недель, зятем ногу фиксируют Циркулярной гипсовой повязкой до паха сроком на 6 недель. После снятия повязки приступают к восстановительному лечению: ванны, парафин, массаж, ЛФК, механотерапия. Восстановление трудоспособности при переломах без смещения отломков через 3-3,5 мес; при смещении отломков – через 5-6 месяцев.

Оперативное лечение: показано, когда закрытым путем костные отломки не сопоставляются. Обнажают костные отломки, репонируют и фиксируют их либо пластиной, либо 1-2 металлическими стержнями. Оперированную ногу фиксируют гипсовой повязкой до образования костной мозоли. Затем приступают к восстановительному лечению. Оперативное вмешательство позволяет более точно репонировать отломки, провести их прочную фиксацию и, благодаря этому, раньше начать функциональное лечение (2-3 недели с момента операции). Полную нагрузку на поврежденную конечность разрешают не ранее чем через 3,5-4,5 месяца.