Менеджмент_Лафта Дж.К_Уч. пос_2005 -592с

.pdf

102 • Раздел П. Функциональные отношения менеджмента организаций

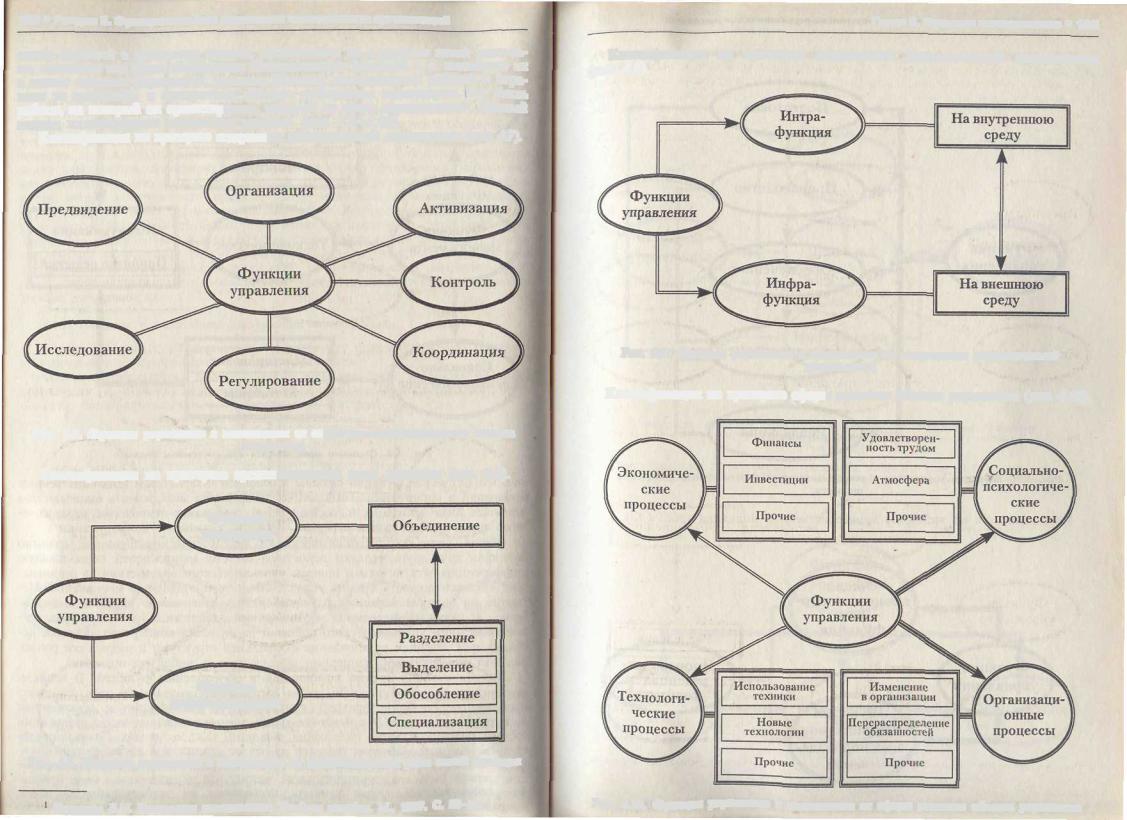

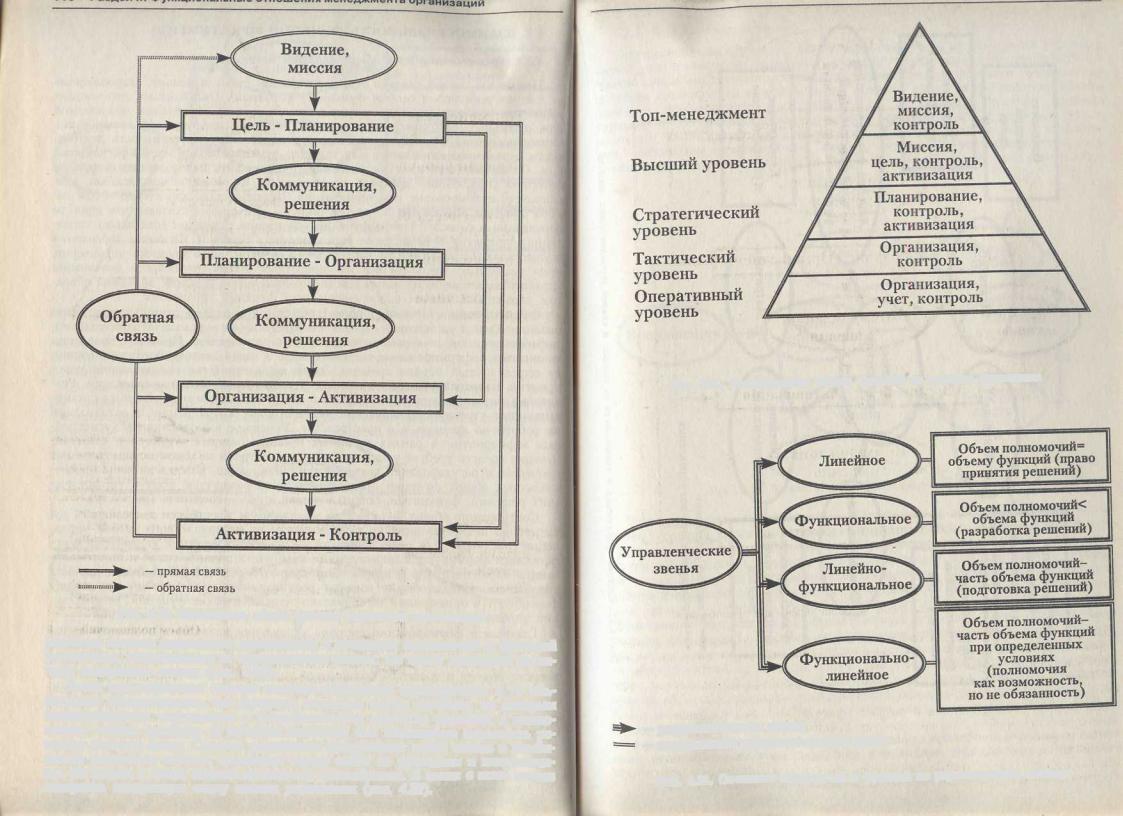

ления функций в отдельных звеньях, согласования их с деревом целей настолько, насколько это будет возможным. Специализация функций, т. е. выделение их в звенья системы управления, является большой аналитической работой и отражает те ориентиры и приоритеты, которые выбираются менеджером, тот стиль работы, на который он ориентируется, который он хочет осуществлять1. Данный подход иллюстрируют следующие рисунки (рис. 4.7—4.15).

Классификация по критерию содержания управленческой деятельности (рис. 4.7).

Рис. 4.7. Функции управления в зависимости от структурно-содержательного аспекта управления

Классификация по критерию организационной роли функции (рис. 4.8).

Функции

интеграции

Функции

дифференциации

Рис. 4.8. Функции управления в зависимости от организационной роли самой функции

Глава 4. Функции менеджмента " 103

Классификация но критерию направления управленческой деятельности

(рис. 4.9).

Рис. 4.9. Функции управления в зависимости от направления управленческой

деятельности

Классификация по критерию сферы развития объекта управления (рис. 4.10).

Короткое Э.М. Концепция менеджмента: Учебное пособие. М„ 1997. С. 80-81. |

Рис. 4.10. Функции управления н зависимости от сферы развития объекта управления |

104 " Раздел II. Функциональные отношения менеджмента организаций

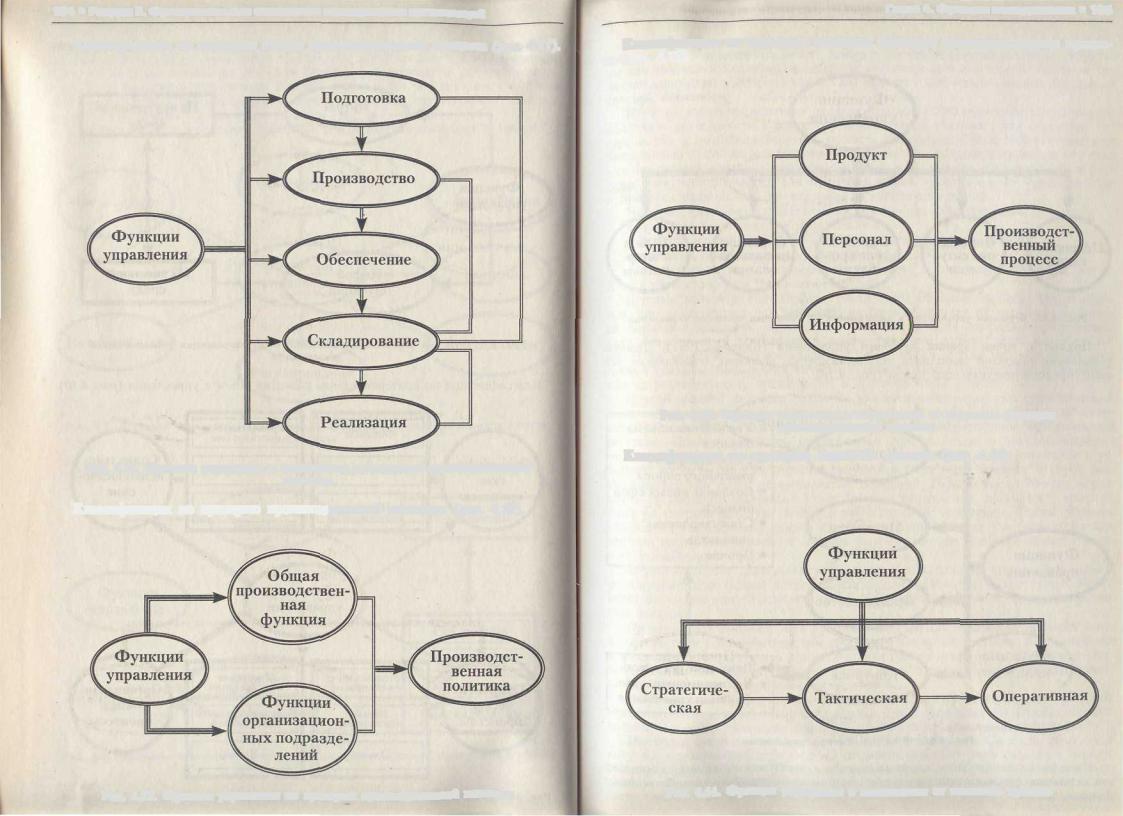

Классификация по критерию этапов производственного процесса (рис. 4.11).

Рис. 4.11. Функции управления в зависимости от этапности производственного процесса

Классификация по критерию производственной политики (рис. 4.12).

Глава 4. Функции менеджмента " 1 0 5

Классификация по критерию основных факторов производственного процесса (pwc. 4.13).

Рис. 4.13. Функции управления в зависимости от основных факторов производственного процесса

Классификация по критерию масштаба времени (рис. 4.14).

Рис. 4.12. Функции управления по критерию производственной политики |

Рис. 4.14. Функции упранления в зависимости от масштаба времени |

|

iwo • газ дел п. шункционэльные отношения менеджмента организаций

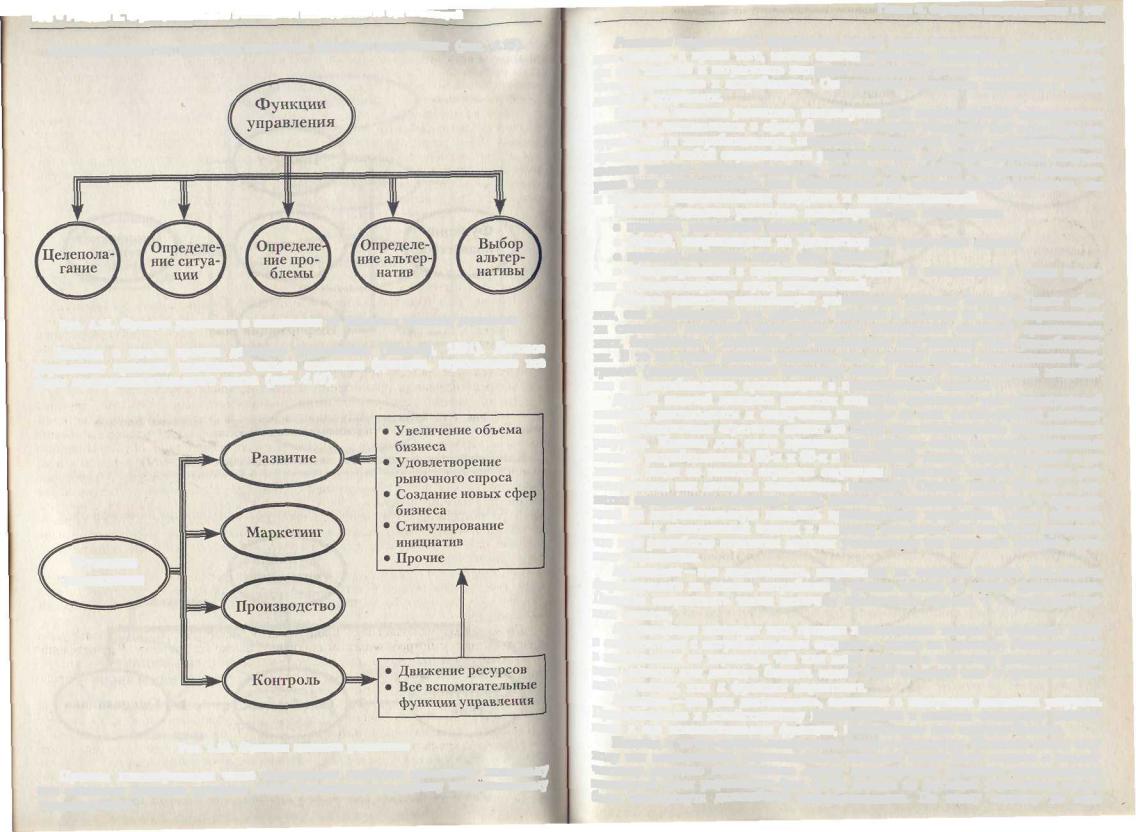

Классификация по критерию этапности процесса управления {рис. 4.15).

Рис. 4.15. Функции управления в зависимости от эташтокти процесса управления

Подход с точки зрения делового управления (Карлоф, 1991). Деловое^ управление призвано выполнять четыре основные функции, отражающие все фазы предпринимательского цикла (рис. 4.16).

Функции

управления

Рис. 4.16. Функции ледового управления

Простая классификация часто оказывается наиболее наглядной, поскольку эти основные функции присущи любой организации и любому хозяйственному! п од раз д с л е н шо.

Глава 4. Функции менеджмента • 107

Развитие предполагает разработку новых видов продукции и освоение новых рынков, а кроме того, может означать развитие организационной структуры как таковой и затрагивать интересы включенных в нее людей. Развитие означает адаптацию к потребностям. Оно является ключевым моментом в любой деловой активности.

Понятие «деловое развитие» используется для характеристики комплексного подхода к деятельности в сфере бизнеса, который учитывает как структуру ресурсов, так и потребительскую, полезность продукции. Оно в действительности представляет собой определенного рода стратегию, но распространение получил именно термин «деловое разбитие», потому что понятие «стратегия развития» ранее уже использовалось для обозначения как «портфельной» стратегии, так

ипроцесса рационализации издержек и капиталовложений. Понятие «деловое развитие* используется для обозначения:

•процесса увеличения объема бизнеса;

•усилий, направленных на удовлетворение рыночного спроса;

•процесса создания новых сфер бизнеса;

•стимулирования в организации творчества и инициативы в целях изучения и удовлетворения нужд потребителей.

Деловое развитие способствует увеличению объемов бизнеса. Таким образом, оно предполагает ряд действий, которые в отличие от мер, направленных на снижение издержек, преследуют цель расширения операций организации, хотя, безусловно, в долгосрочной перспективе они должны быть рентабельными. В то же время деловое развитие, как и любая другая перспективная программа (скажем, повышения качества), может оказать отрицательное воздействие на рентабельность организации в краткосрочном аспекте.

Другой задачей делового развития является оживление уже существующей основной деятельности и «излучение энергии» за счет ее внутренних источников. Традиционная стратегия ставит во главу угла эффективное использование ресурсов. Именно для этого применяются кривые опыта и оптимизационные модели, разработанные в 50-х и 60-х гг. Подобный подход сформировался в условиях, когда во многих отраслях ощущался недостаток товаров и спрос рассматривался как нечто не вызывавшее сомнений. Однако после 70-х гг. в развитии организаций появилось новое целевое направление, связанное с ориентацией на потребительскую ценность производимой продукции. Таким образом, возобладал комплексный подход к деловому развитию, так как было признано, что при разработке стратегии должны учитываться все основные аспекты делового управления.

Маркетинг — это деятельность, нацеленная на создание спроса. Без спроса, формируемого на основе потребностей, бизнес просто не может существовать. Понятие «маркетинг* также включает обеспечение продаж, т. е. гарантированных заказов,

Производство включает весь процесс изготовления товаров и оказания услуг

всоответствии с потребительским спросом, а также их доставку. Распределение

взависимости от характера той или иной отрасли и важности распределительного аспекта для данного бизнеса может быть отнесено или к производственной функции, или к функции маркетинга.

Контроль — это вся деятельность, связанная с контролем движения ресурсов. Применительно к хозяйственному подразделению в понятие «контроль» включаются и все вспомогательные функции, необходимые для ведения бизнеса.

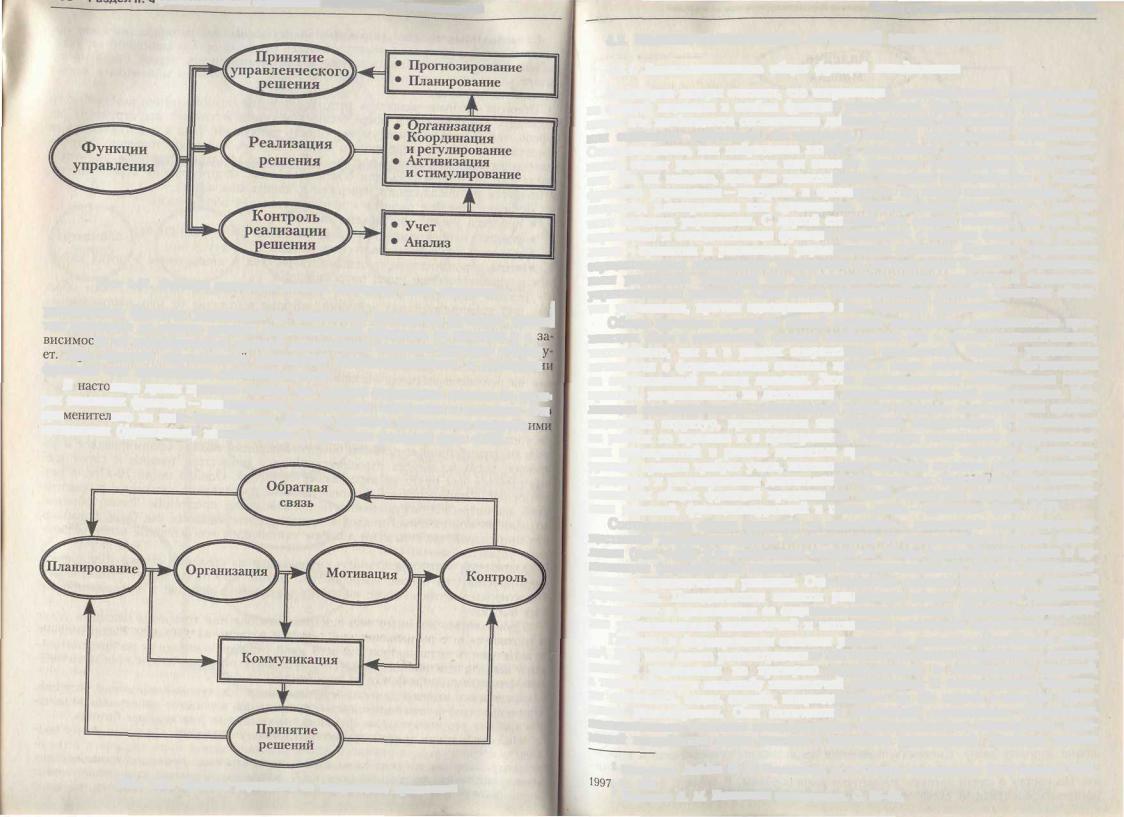

Подход с точки зрения замкнутого цикла управления. Согласно этому подходу вся совокупность управленческих действий может быть сведена к ограниченному перечню относительно строго легализуемых функций, составляющих замкнутый цикл управления (рис. 4.17), каждая из функций управления может быть подвергнута дальнейшей дифференциации. По этому подходу не надо

-уп«циоиальные отношения менеджмента организаций

Рис. 4.17. Функции управления согласно замкнутому циклу управления

ранжировать функции управления по значимости (например, функции приня] тия решения): на разных уровнях управленческой иерархии, во времени и в ™

П ш Г и Г И ф И Ч е С К И Х У "°ВИЙ д е ™ г о с ™ ™ни'е фу/кции варьир |

|

ФУНКЦИЙ Г и |

Ш р е д е л е н н о и о ч е с к о й последовательности в реализащ |

функции они |

практически взаимопроникают. |

п Р х В о ™ ь Т е ! в р е м я . П Р Ш Я Т 0 с ч е т а т ь , что процесс управления состоит из четы- рех основных функций-планирования, организации, мотивации и контроля Этс

Гиес™Т1Г° ВСШ ? Р Г — Д — ФУ— объединены Z ^

процессами (функциями) коммуникации и принятия решений (рис. 4.18).

Рис. 4Л8. Функции управления со связующими процессами

Глава 4. Функции менеджмента * 109

4.2. ВЗАИМОСВЯЗАННОСТЬ ФУНКЦИЙ МЕНЕДЖМЕНТА

4,2.1. Взаимосвязанпостъ общих функций менеджмента

Некоторые авторы считают, что координация, стимулирование, целеиолагание не следует выделять в особые функции управления1. Они считают, что координация как необходимое согласование действий органов управления, коллективов или отдельных работников, по существу, является подфункцией организации. Стимулирование, как побуждение людей к повышению эффективности деятельности, может рассматриваться как элемент функции (подфункция) регулирования. По их мнению, вряд ли целесообразно выделять целеполагание в особую функцию управления — контроль и организация не менее целеполагающи, чем, например, планирование или организация. Целеполагание характерно и для самого процесса управления. С другой стороны, эти авторы считают, что вряд ли оправданно и отождествление функций управления с этапами (стадиями) управ- ления—принятия и реализации управленческих решений. Функции управления осуществляются практически непрерывно в течение всего процесса управления, имея различный удельный вес на конкретных этапах принятия и реализации управленческих решений. Сами этапы управленческих решений являются объектом управления, причем одновременно всех функций управления.

Общие функции отражают общий порядок управления деятельностью организации. Они в одинаковой степени необходимы как в рамках стратегического, тактического, так и в рамках оперативного управления. Процесс управления начинается с формирования системы целей и задач деятельности организации на определенный период времени. Затем осуществляется планирование мероприятий, направленных на достижение установленных целей организации. Реализация запланированных мероприятий требует создания определенных организационных структур, привлечения исполнителей, координации и* активизации их работы во времени и в пространстве. Успешное выполнение предусмотренных мероприятий в рамках принятых организационных структур и стимулирующих средств требует учета, постоянного контроля за ходом осуществляемых процессов и регулирования деятельности организации. Каждая1 из пары взаимосвязанных общих функций представляет собой замкнутый контур управленческих решений, функционирующий в цикле «цель — средство» (рис. 4.19).

Соотношение общих функций по масштабам и значимости деятельности существенно дифференцируется в зависимости от иерархического уровня управления (рис. 4.20). Для реализации каждой из общих функций управления в организации формируются определенные коммуникационные связи и подготавливаются управленческие решения. Они являются основой базы общих функций управления. Поведенческие аспекты реализации общих функций управления формируют в организации ее социально-психологические функции: делегирование управленческих полномочий и мотивацию участников организации.

Главным в формировании системы управления является обособление звень- е в 2 . При этом звено рассматривается как организационно обособленная единица системы управления по критерию специализации и комбинации функций, а также объему и масштабу полномочий управления. В качестве звена выступают должность, отдел, служба, подразделение и пр. Но звенья в системе управления разнообразны. Они отличаются величиной, назначением, функциями, полномочиями, степенью специализации, информационным насыщением, динамикой воздействия (мера участия в процессах управления). Наиболее важное

1Например, Лебедев О. Т., Каньковская А. Р. Основы менеджмента: Учеб. пособие. СПб.,

. С. 125.

2Короткое Э. М. Концепция менеджмента. С. 80-86.

Рис. 4.19. Взаимосвязь общих функций управления организацией

различие звеньев управления проявляется в сочетании полномочий и функций управления, закрепляемых за определенным звеном. По этому критерию различают следующие звенья (рис. 4,21).

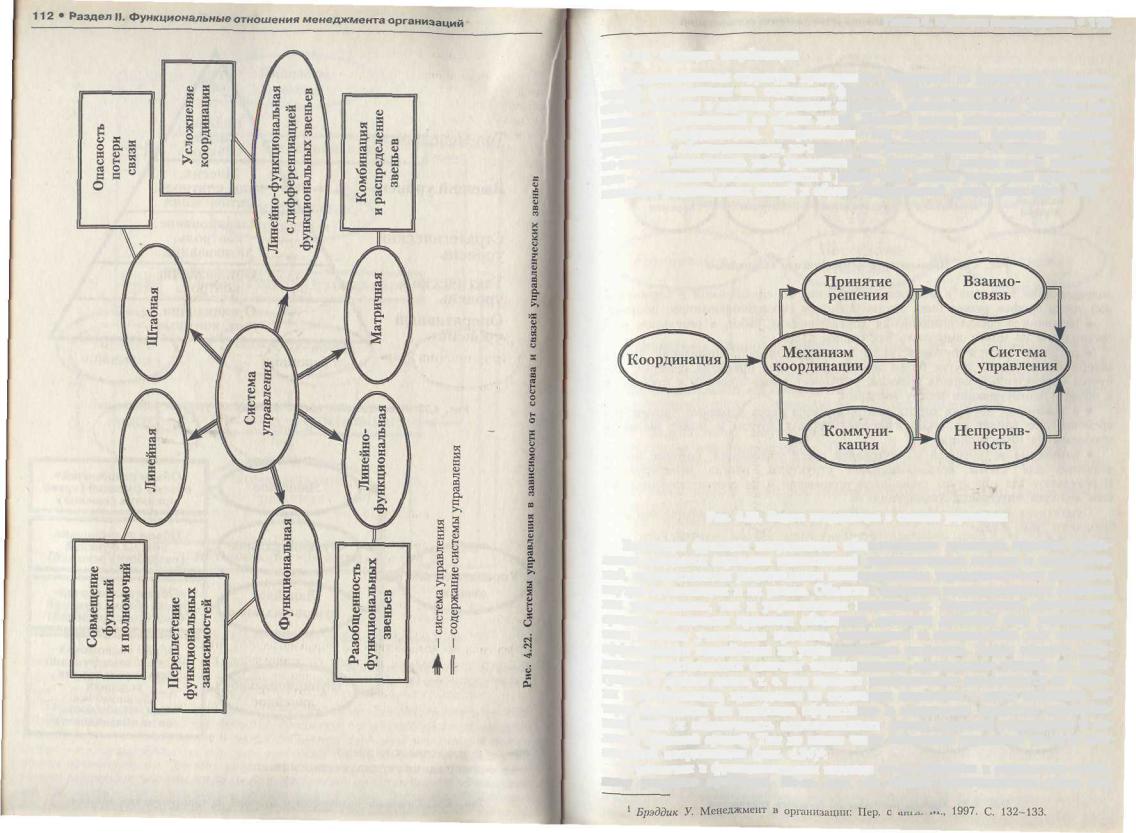

Такая классификация звеньев системы управления характеризует и то объективное обстоятельство, что функции отражают состав проблем, по которым концентрируется информация и разрабатываются варианты решений, а полномочия — состав проблем, по которым возможно или необходимо принимать решения данному звену. Система управления представляет собой состав и комбинацию различных звеньев, связанных между собой по функциям и полномочиям. Но состав и связи звеньев достаточно разнообразны. В связи с этим можно построить следующую схему систем управления (рис. 4.22).

Рис. 4.20. Распределение общих функций по уровням управления

— управленческое звено - содержание управленческого звена

Рис. 4.21. СочетвЕше полномочий и функций по управленческим звеньям

Глава 4. Функции менеджмента • 113

4.2.2. Функция координации

Организационная структура предприятия базируется на разделении управленческой деятельности на отдельные функции. Соответствующие подразделения обычно связаны с другими отделами структуры, обеспечивающими успешное выполнение организацией ее общих целей. Процесс такого взаимодействия обычно называют координацией. Координация — это центральная функция процесса управления, обеспечивающая, во-первых, его бесперебойность и непрерывность и, во-вторых, взаимосвязь всех управленческих функций. Главная задача координации — достижение согласованности в работе всех звеньев управления путем установления рациональных связей и обмена информацией между ними (рис. 4.23). •

Рис. 4.23. Задача координации в системе управления

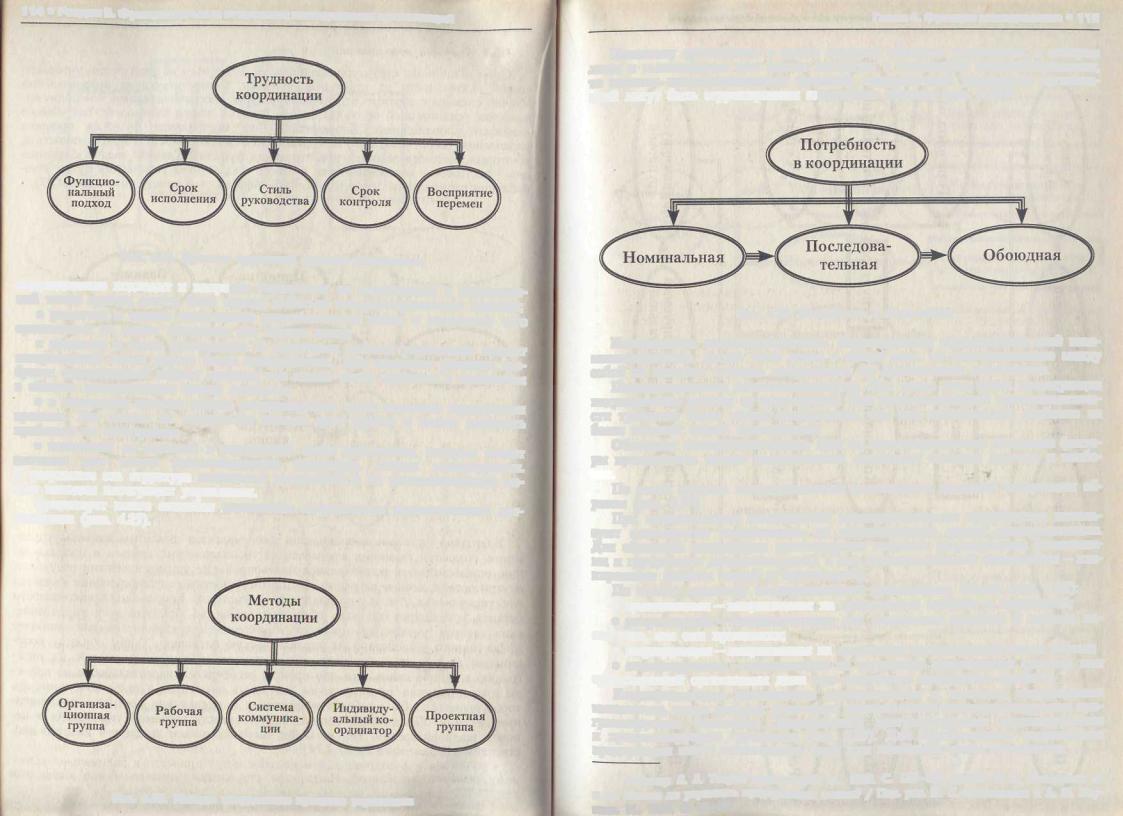

Благодаря функции координации обеспечивается динамизм системы управления, создается гармония взаимосвязей управленческих звеньев и подразделений, осуществляется рациональное маневрирование управленческими ресурсами внутри организации и на рынке. Объектом функции координирования является как управляемая, так и управляющая подсистемы. Координация деятельности органов управления призвана обеспечить единство действий всех управленческих звеньев, участников процесса управления и специалистов для наиболее эффективного воздействия на управленческую ситуацию. Таким образом, координация деятельности означает синхронизацию прилагаемых усилий, их интеграцию в единое целое, т. е. это процесс распределения деятельности во времени и пространстве, приведение ее отдельных элементов в такое сочетание, которое позволило бы наиболее эффективно и оперативно достигать поставленных целей и обеспечивать согласованность между системой управления в целом и внешней средой. Тем не менее часто возникают трудности на пути действенной координации (рис. 4.24)1:

• различия в функциональном подходе могут привести к радикально отличному решению проблемы. Из-за того что каждое управленческое звено или

г..*.-.. \Л

114 • Раздал!!, функциональные отношения менеджмента организаций

Рис. 4.24. Причины трудностей функции координации

подразделение подходит к вопросам управления со специальной и ограниченной точки зрения, может быть трудно добиться скоординированного полхода;

•различия в сроках выполнения управленческих работ, в результате чего организация не может выступать как единое целое;

•различие в стиле руководства. В некоторых звеньях управления принят авторитарный стиль, другие более демократичны. Для принятия решения требуется определенный период времени, что может также привести к проблемам

вобласти коммуникации между звеньями;

•в некоторых звеньях работа контролируется через неравные промежутки времени. Это влияет на восприятие звеньев друг другом и может вызывать проблемы их интеграции;

•изменения во внешней и внутренней среде управления, которые имеют

значение для схемы организационной структуры, иногда игнорируются. В результате эта структура становится устаревшей и не соответствующей новым методам интеграции управления.

Существует много способов достижения координации управленческой деятельности (рис. 4.25).

Глава 4. Функции менеджмента • 115

Поскольку организация в целом является объектом управления, в котором люди и выполняемые ими задачи находятся в постоянной взаимозависимости, то понятие взаимозависимости функций, подразделений управления организацией могут быть сгруппированы следующим образом (рис. 4.26)1.

Рис. 4.26. Потребность в координации

Номинальная взаимозависимость. Подразделения, объединяемые этой взаимозависимостью, вносят свой вклад в общее"" дело, по непосредственно между собой не связаны. Степень координации их деятельности минимальна.

Последовательная взаимозависимость. При таком типе связи последующие подразделения зависят от предыдущих. При последовательной взаимозависимости требуется более тесная координация, чем при номинальной, особенно на более поздних этапах производства.

Обоюдная взаимозависимость. При их взаимоотношениях вводимые факторы производства одного подразделения становятся выходом другого, и наоборот.

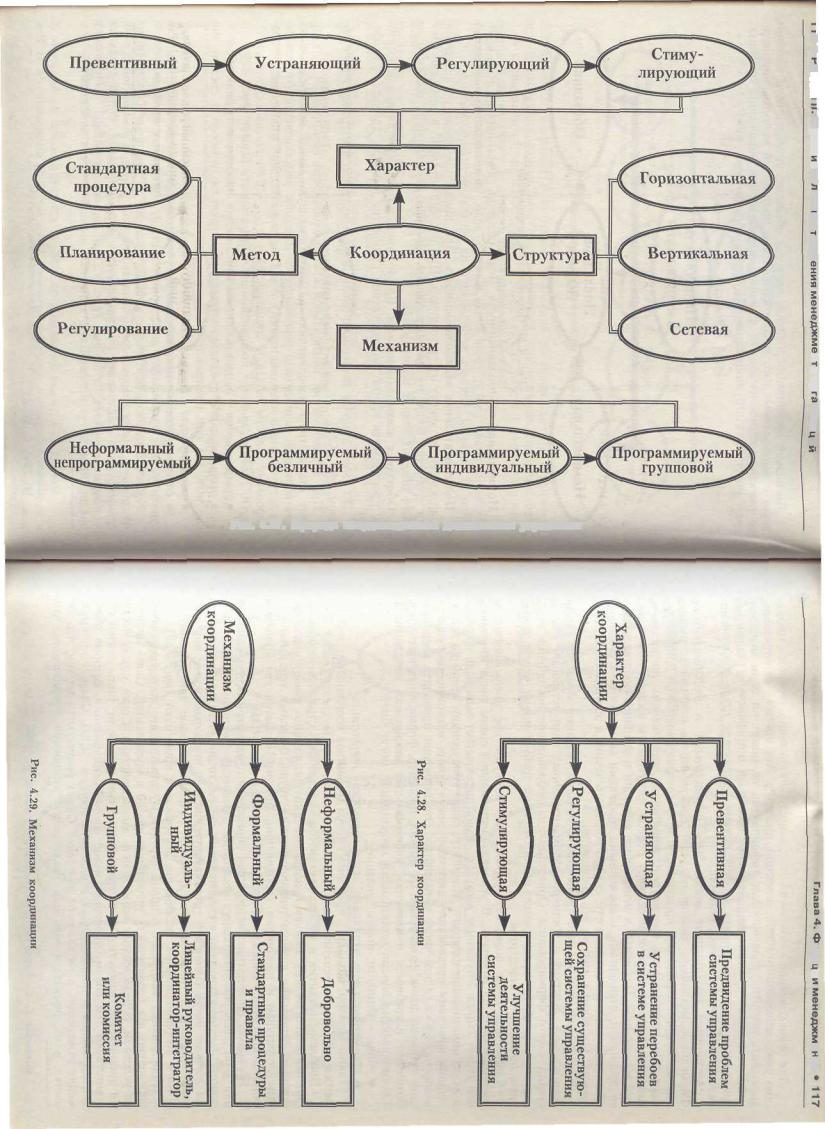

По своей природе координационная деятельность выглядит следующим образом (рис. 4.27),

При осуществлении номинальной взаимозависимости предприятия используют стандартную координацию, не затрагивающую людей непосредственно. Для обоюдной взаимосвязи рекомендуется взаимное регулирование (отдельными и групповыми координаторами), а для последовательной взаимосвязи— планирование (работы людей и производств).

По своему характеру координационная деятельность бывает (рис. 4.28):

• превентивная — направленная на предвидение проблем и трудностей;

• устраняющая — предназначенная для устранения перебоев в системе после того, как они произошли;

•регулирующая — направленная на сохранение существующей схемы работы;

•стимулирующая — направленная на улучшение деятельности системы или существующей организации даже при отсутствии конкретных проблем.

Координационная деятельность осуществляется с помощью определенных механизмов, среди которых различают: неформальные непрограммируемые; программируемые безличные (формальные); программируемые индивидуальные и программируемые групповые (рис. 4.29). Для осуществления координации предприятия могут использовать один или несколько таких механизмов.

1 Мильпер Б. 3. Теория организаций. М, 1999. С. 133-138; Браков Е. А., Вдахучикос X.

Рис. 4.25. Методы координации процесса управления и др. Можно ли управлять предприятием вместе? / Под. ред. И. П. Фаминского и А. И, Наумова. М., 1990, С. 56-63.

о

I

01

ы

1

€

<

X

X

Е

о

X

ш

Z

г

(D

о

X

о

Е

I

В

о

"Л

х

S

U

ш

5

Рис. 4.27. Природа координационной деятельности управления

X

s

ч

«1

Глава 4. Функции менеджмента * 119

Для осуществления нормальной деятельности организации требуется множество управленческих функций, операций, процедур. Как правило, одновременно выполнять все эти управленческие мероприятия не может ни один менеджер и ни одно управленческое подразделение. Возникает потребность в разделении труда между подразделениями и сотрудниками. Разделение труда оборачивается потребностью в его координации.

Механизмы координации могут быть формальными и неформальными. Формальные механизмы хорошо подходят при работе на стабильных рынках высокостандартизированной продукции. В этих условиях возможно применение тщательно отработанных процедур планирования, позволяющих предоставить каждому подразделению и менеджеру список требуемых к выполнению функций и операций. Требуемые к исполнению функции и операции сопровождаются правилами, стандартами и временными графиками выполнения. Стабильная среда приводит к неизменности сформированного плана и критериев, используемых для оценки степени его реализации.

В условиях нестабильной среды хозяйствования ситуация меняется коренным образом. Жесткий и чрезмерно формализованный план устаревает уже на стадии своего формирования. Ориентация на добровольное исполнение стандартов и процедур теряет смысл: новая ситуация требует новых целей, Крите-! риев, процедур и стандартов.

Стабильная среда позволяет формировать конкурентное преимущество за счет минимизации издержек. В условиях нестабильной среды такая минимизация теряет смысл. Упущенная выгода с лихвой перекрывает выигрыш, получаемый от минимизации издержек. Например, смена конкуренции ценой на конкуренцию качеством предполагает активный поиск новых возможностей удовлетворения спроса, в том числе уникальных. Это позволяет проводить координа-, цига путем введения фиксированных правил, процедур, формальных критериев., Возникает потребность в «мягких», неформальных механизмах координации. Такими неформальными механизмами координации могут быть:

•общие — ценности, нормы, видение;

•взаимопонимание, установки, психологические стереотипы.

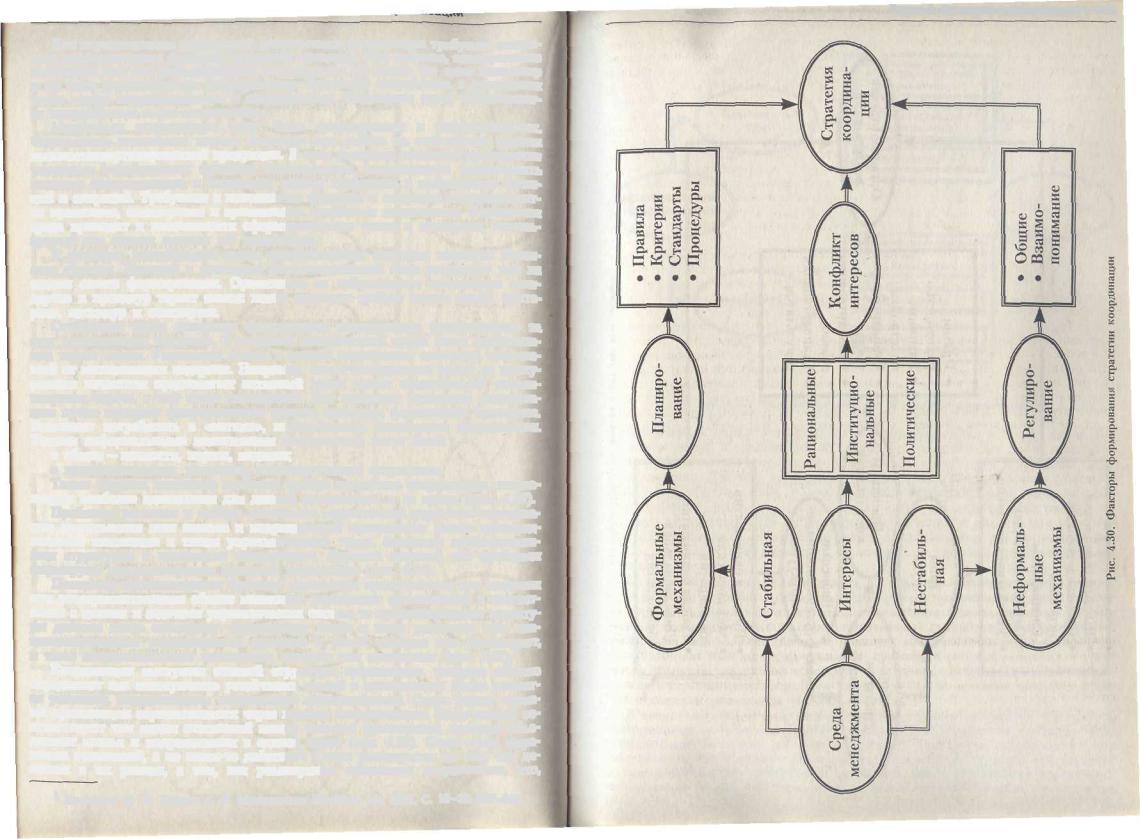

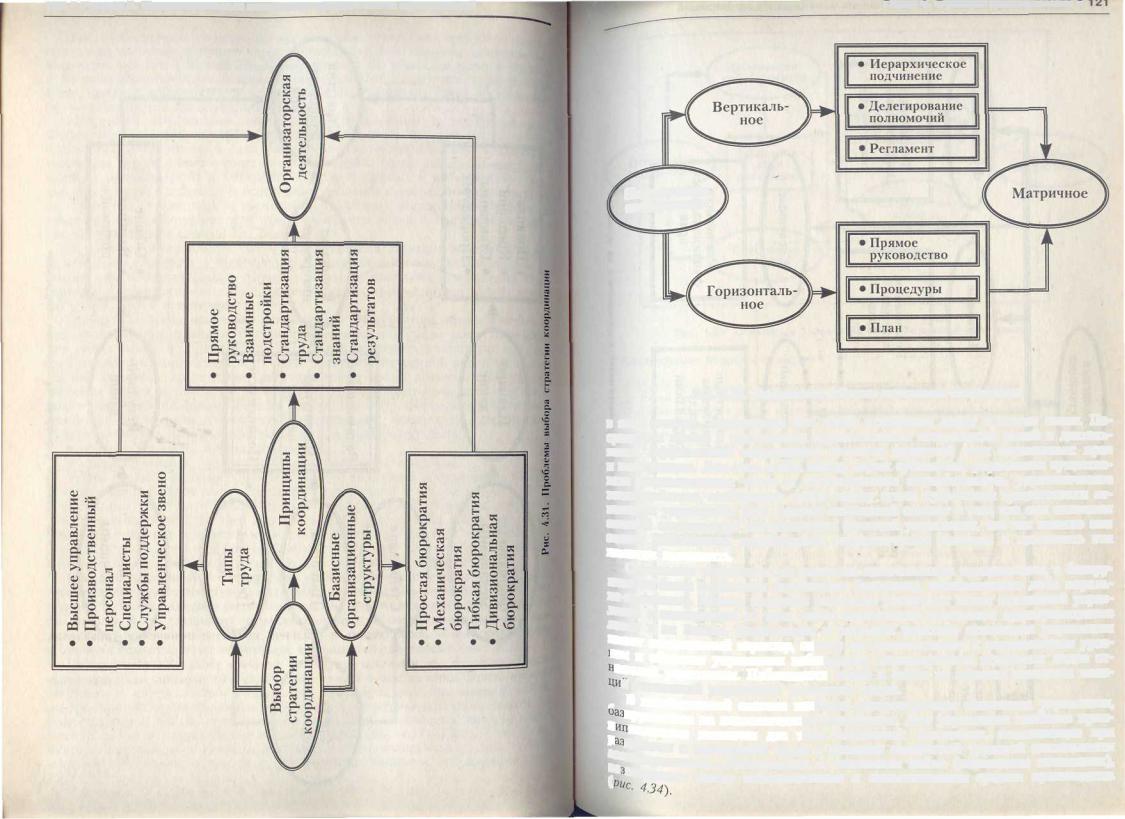

Таким образом, возникает проблема выбора механизма координации, являющегося наиболее адекватным для данной организации и ее среды (рис. 430). J Проблемы развития и выбора достаточно эффективной стратегии координации деятельности всех звеньев и подразделений организации имеют непосредственное отношение к типам управленческого труда, базисным организацией-1 ным структурам и принципам координации. Другими словами, эти проблемы

формируют организаторскую функцию управления (рис. 4.31).

Поскольку организаторская функция управления предназначена для создания или усовершенствования общего механизма управления организацией в соответствии с целями и задачами управленческих систем, то организационные структуры должны иметь специфику, отражающую число и типы различных или cne-.j циализированных управленческих функций и ролей, которые они используют, и типы координационных механизмов, которые они принимают (рис. 432),

Координация выступает основой структуры организации, которую обычно определяют как совокупность устойчивых связей в организации. Связь является условием, определяющим возможность взаимодействия. Связи между частями организации осуществляются через каналы коммуникации. Виды связей соответствуют тем видам отношений между частями организации, которые объединяют звенья и подразделения в единое целое (рис. 433). Связь — это выражение отношений, а не какое-то действие1. Связи реализуются не тем, что делается в их рамках, а тем, как реализуются отношения координации, что, ,

1 Виханский О. С, Наумов А. И. Менеджмент; Учебник. М., 1996. С. 18-19, 237-242.

l d\y • Раздел II. Функциональные отношения менеджмента организаций |

Глава 4. Функции менеджмента • |

Направление

координации

Рис. 4.32. Направления действия механизмов координации

в свою очередь, определятся тем, какие отношения лежат в основе связи. Посредством связей в организации осуществляется координация ролей и деятельности. Эффективная координация является функцией двух переменных: прав и информации. Для того чтобы между двумя субъектами управления существовала управленческая связь и соответственно осуществлялось управленческое взаимодействие, необходимо, чтобы между этими субъектами существовали отношения управления. Суть данных отношений состоит в том, что они являются основой возможности осуществления функций управления, так как именно они задают возможность вырабатывать управленческие команды и готовность эти команды выполнять.

Отношения управления не являются изначальными отношениями, а базируются на более глубинных отношениях (например, экономических либо мораль- но-этических). Можно выделить несколько различных видов отношений управления в зависимости от того, какие изначальные отношения преимущественно лежат в их основе. Естественно, в реальной практике отношения управления имеют комплексный характер, однако же применительно к определенным уров- !ям к объектам управления наблюдается доминирование отдельных видов от- °шепий управления. Наблюдается также и смена во времени взаимных пози-

|

и |

отношений управления |

различных |

видов. |

|

|

, |

й |

хозяйственной системе |

наиболее |

распространены отношения управления, |

||

ц |

иРУюЩиеся на экономических отношениях. Для управления наиболее прин- |

|||||

р |

И а л ь н ь ш и |

являются два |

типа отношений: отношения, возникающие при |

|||

ассД б Л е Н И И и |

К 0 0 П е Ра Ции труда в процессе совместной трудовой |

деятельности |

||||

Во |

ОЦИиРованных собственников, и отношения найма (возмездные |

отношения), |

||||

( |

"ИкаЮ11гие |

между собственниками |

и пользователями средств |

производства |

||