Менеджмент_Лафта Дж.К_Уч. пос_2005 -592с

.pdf

ч • введение |

|

|

|

|

I |

|

|

|

Введение • 5 |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

ванно, не взятые сами по себе, а как опосредованные системой и определяю- |

|

|

|

|

|

|

||||||

щие ее- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Основная теоретическая и практическая проблема исследования менеджмен- |

|

|

|

|

|

|

||||||

та нынешнего этапа развития российской экономики состоит в1 необходимости |

|

|

|

|

|

|

||||||

обоснования и разработки подходов к реальному преодолению несоответствия |

|

|

|

|

|

|

|

|||||

системы управления российской хозяйственной организацией современным тре- |

|

|

|

|

|

|

|

|||||

бованиям рыночной экономики. Основными причинами несоответствия нередко |

|

|

|

|

|

|

|

|||||

называются макроэкономические факторы. Однако было бы неправильным ог- |

|

|

|

|

|

|

|

|||||

раничиваться лишь этими факторами. Не менее значимо состояние микроэко- |

|

|

|

|

|

|

|

|||||

номических единиц, прежде всего производственных предприятий, в рамках ко- |

|

|

|

|

|

|

|

|||||

торых концентрируются и фактически воспроизводятся едва ли не все социаль- |

|

|

|

|

|

|

|

|||||

но-экономические проблемы российского общества. Поэтому сегодня в первую |

|

|

|

|

|

|

|

|||||

очередь необходима новая управленческая стратегия (как продукт менеджмен- |

|

|

|

|

|

|

|

|||||

та) предприятия во взаимоотношениях с обществом и рынком. |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

Таким образом, исследование менеджмента организации должно строиться, |

|

|

|

|

|

|

|

|||||

исходя из четырех главных принципов: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

во-первых, |

признания |

значимости институциональной |

системы общества |

|

|

|

|

|

|

|

||

в управлении организацией и роли организации в этой системе в качестве од- |

|

|

|

|

|

|

|

|||||

ного из основных социально-экономических институтов; |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

во-вторых, внутренней целостности предприятия как неограниченно долго |

|

|

|

|

|

|

|

|||||

функционирующей организации со своими собственными интересами и прави- |

|

|

|

|

|

|

|

|||||

лами поведения; |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

в-третьих, важности установления и поддержания эффективных взаимодей- |

|

|

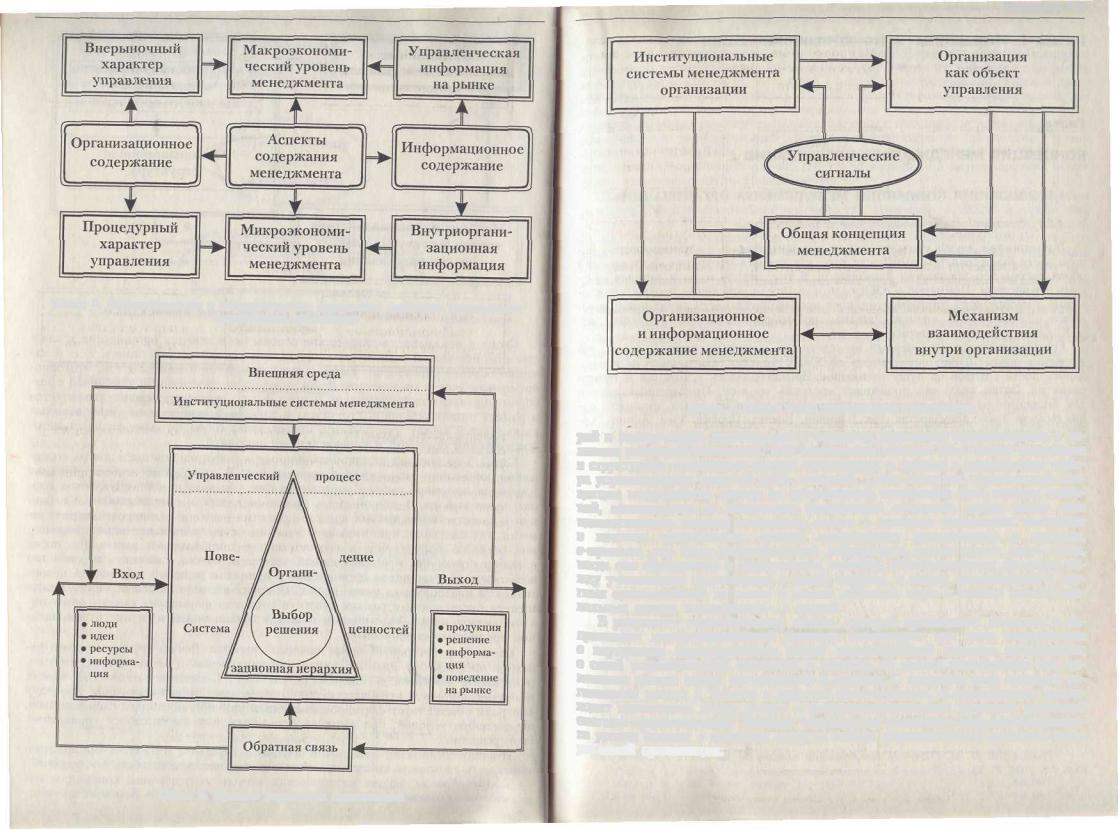

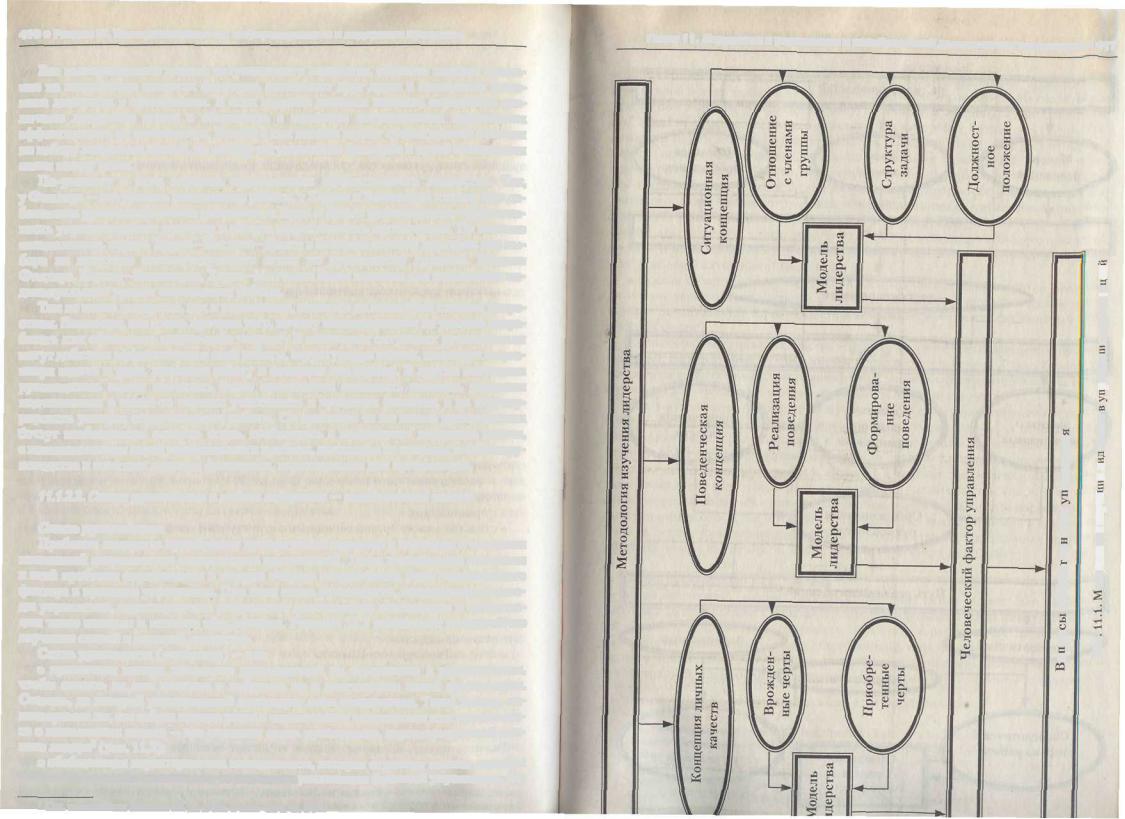

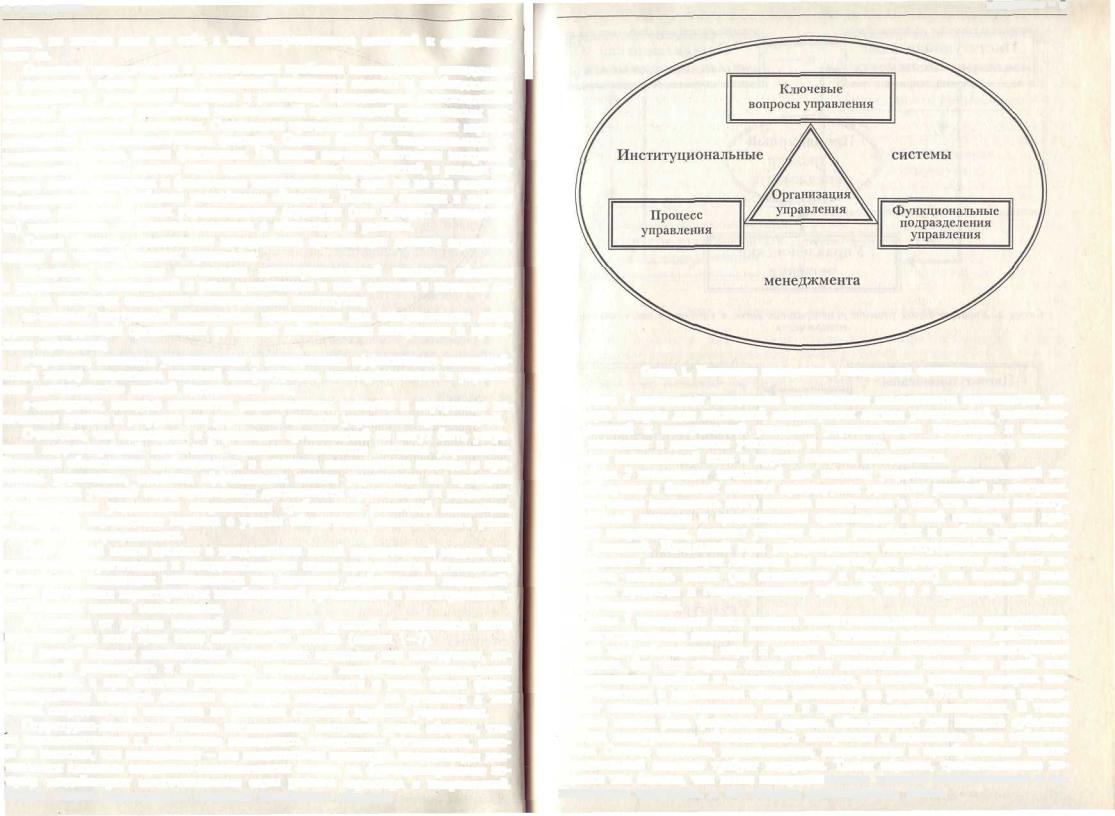

Схема 1. Концепция исследования менеджмента организации |

|

|

|||||||

ствий между элементами сложной конфигурации, заинтересованных в управле- |

|

|

|

|

||||||||

нии деятельностью каждой организации лиц; |

|

|

Схема 1 показывает концепцию исследования менеджмента организации, из- |

|||||||||

в-четвертых, наличие множества потенциальных внешних и внутренних ис- |

||||||||||||

бранную автором для наглядной иллюстрации логики рассуждений, взаимосвя- |

||||||||||||

точников средств и ресурсов для улучшения качества управления организацией. |

||||||||||||

зи понятий и зависимостей реальных управленческих процессов и |

систем. |

|||||||||||

Очевидно, что недостатки в управлении организацией не могут быть устра- |

||||||||||||

Это позволяет в динамике учитывать и оценивать последовательность |

возник- |

|||||||||||

нены корректировкой каких-либо отдельных элементов системы управления. |

||||||||||||

новения зависимостей |

этих и других явлений менеджмента. |

|

|

|||||||||

Возникла объективная необходимость в освоении комплексного подхода к про- |

|

|

||||||||||

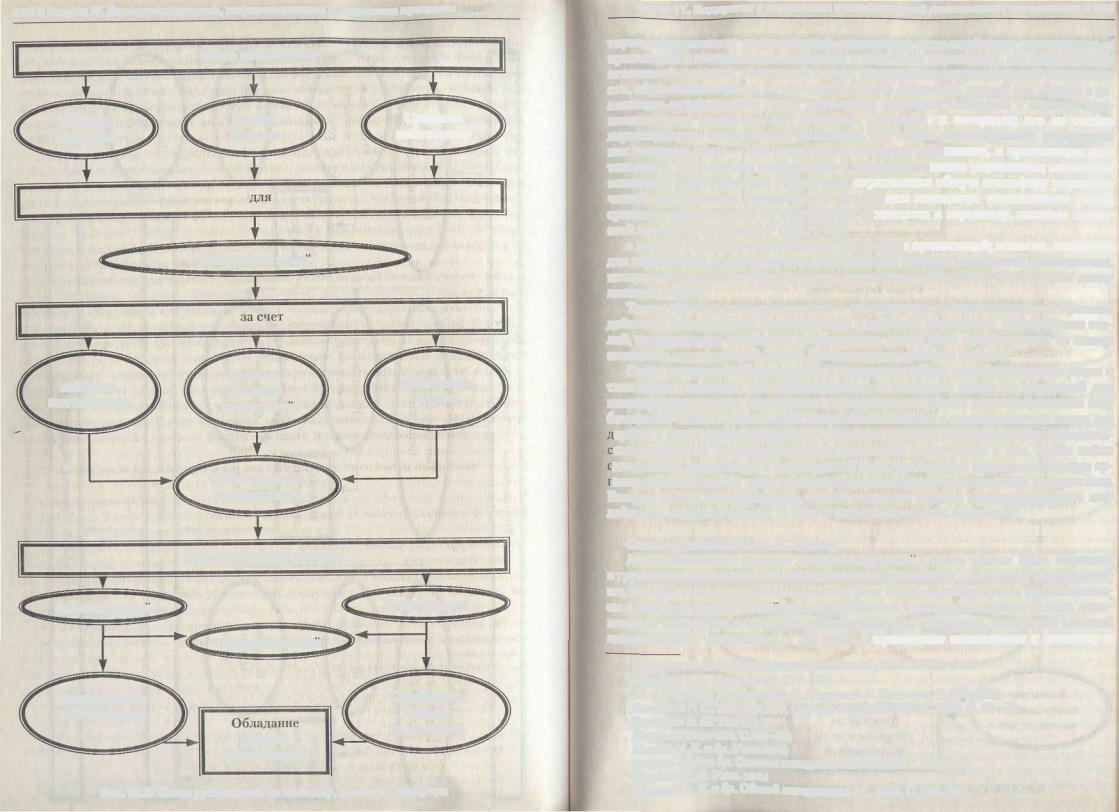

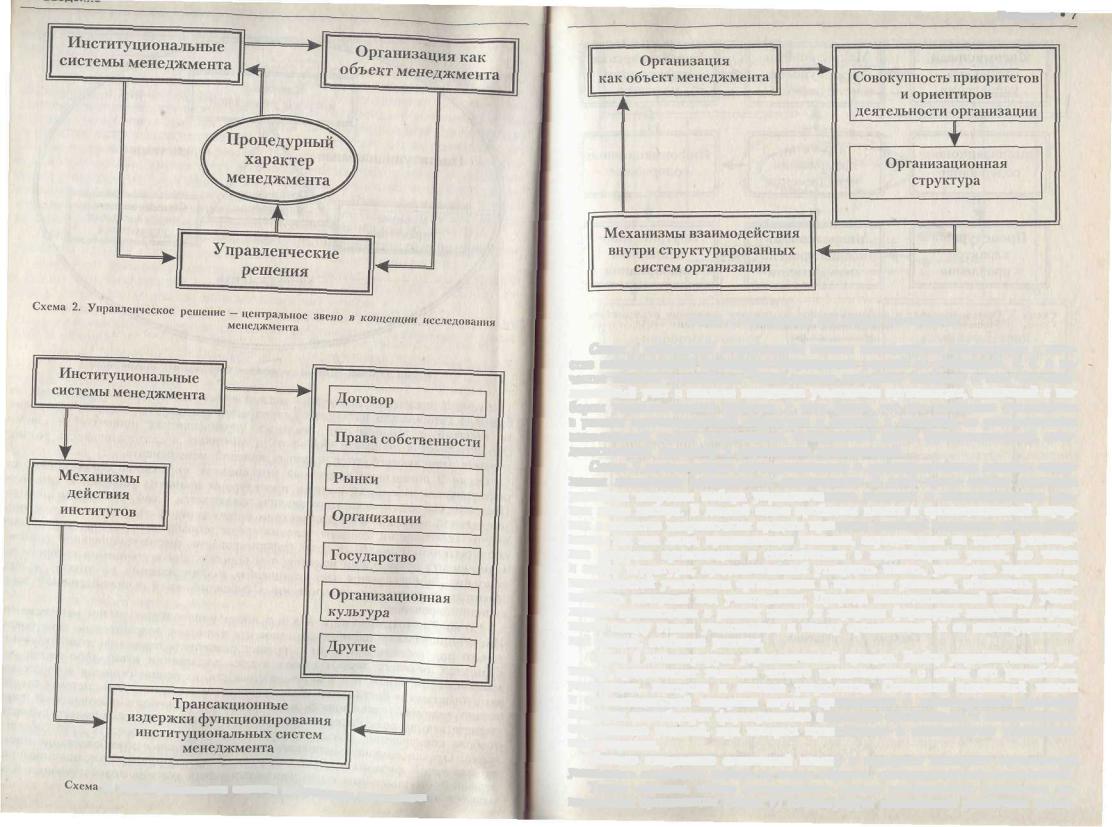

Схема 2 показывает начальный шаг анализа: управление организацией ха- |

||||||||||||

цессам управления, создания эффективных систем управления по критерию |

||||||||||||

преодоления условий неопределенности деятельности организации и несоответ- |

рактеризуется в большей степени процедурами принятия решений и контроля. |

|||||||||||

ствия системы |

управления современным требованиям рыночной экономики, |

Практическая значимость этого анализа заключается в том, что нормы институ- |

||||||||||

в том числе переходного периода с учетом обеспечения экономического роста |

циональной системы и существование организации в этой системе, как про- |

|||||||||||

социальной направленности. |

|

|

цедура координации, создают условия среды разработки и выбора управленче- |

|||||||||

Цель данной книги состоит в предложении новой методической модели ис- |

ских решений. Начальный этап реформирования -институциональной системы |

|||||||||||

менеджмента организации является тем порогом, для преодоления которого не- |

||||||||||||

следования теоретических и методологических основ менеджмента организации; |

||||||||||||

обходима |

помощь |

извне (по отношению к организации) не только |

в |

виде |

||||||||

эбосновании концепции менеджмента как сложного двойственного взаммодей- |

||||||||||||

льготных |

кредитов |

и |

государственных субсидий, но и в предсказуемой |

среде |

||||||||

ЛБИЯ внутренних характеристик хозяйственной организации и институциональ- |

||||||||||||

функционирования. |

|

|

|

|

||||||||

ной системы самого менеджмента. |

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

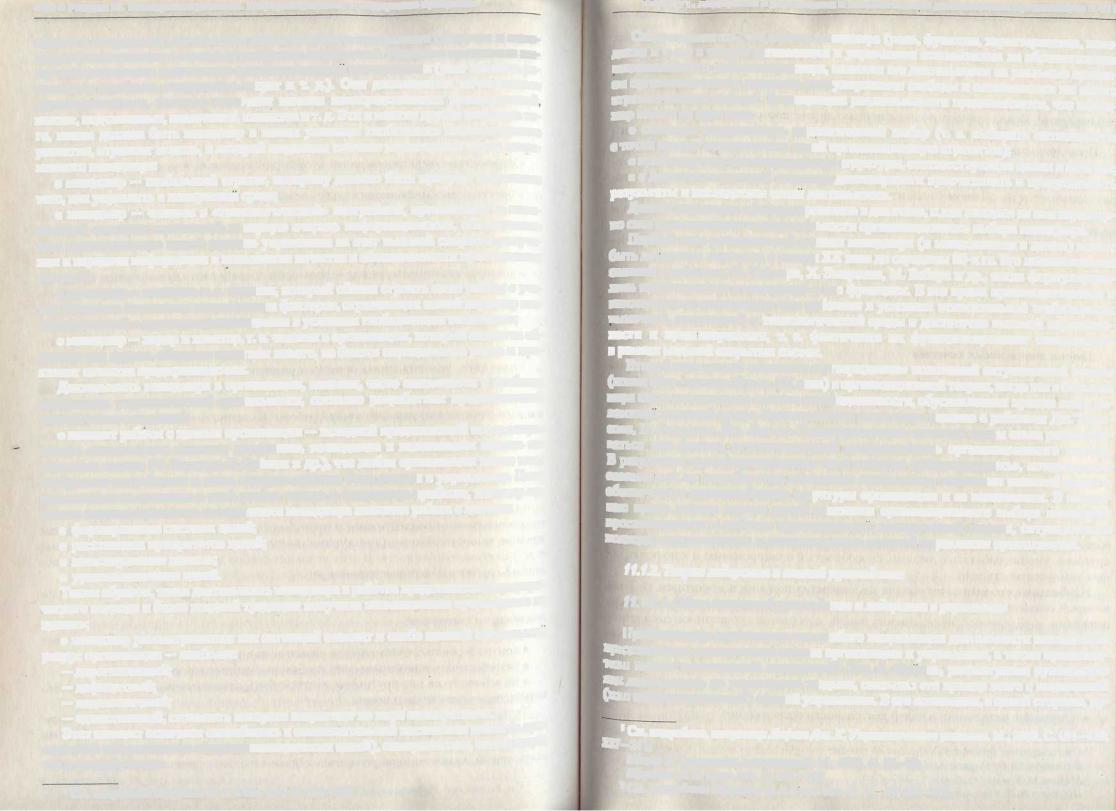

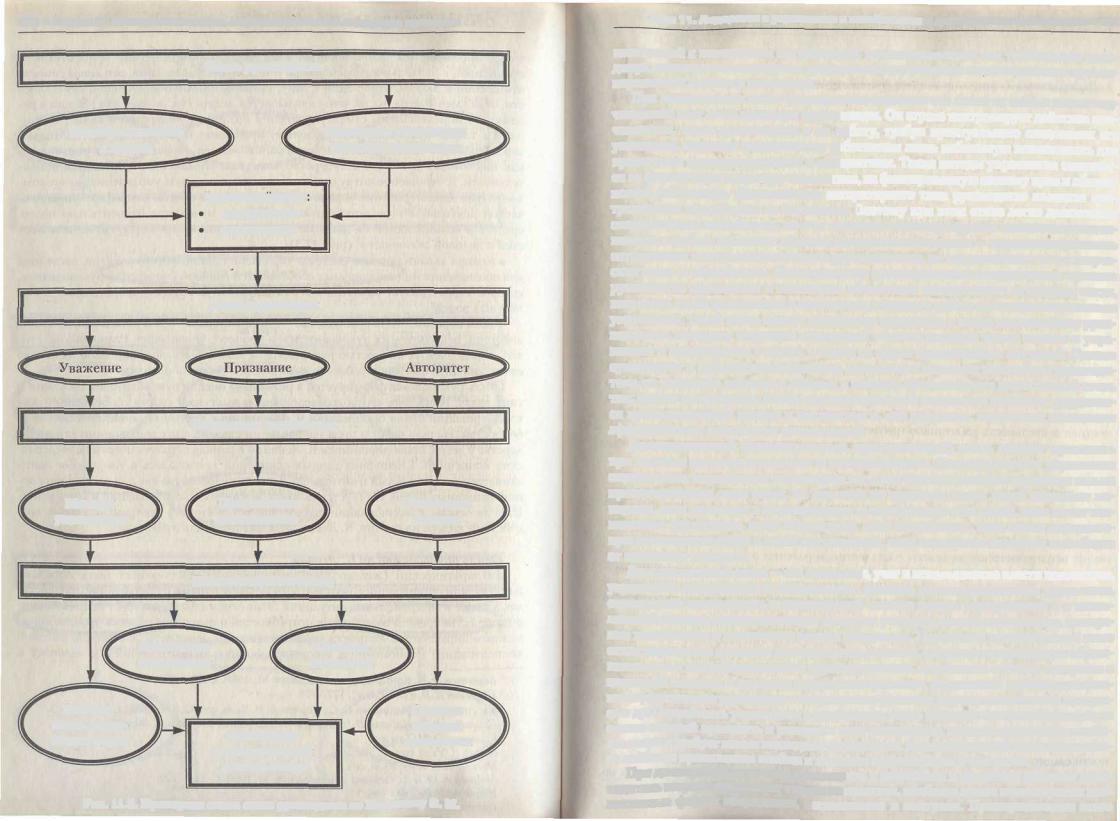

Схема 3 показывает шаги анализа институциональных систем менеджмента. |

||||||||||

В отличие |

от других |

моделей исследования функций |

менеджмента |

автор |

||||||||

предлагает для |

этой цели |

свою собственную модель (схемы 1—7). |

|

Институциональные системы менеджмента начинают положительно действовать |

||||||||

|

только при |

соблюдении норм и правил рыночного поведения хозяйствующих |

||||||||||

В данной модели исследования менеджмент предстает как инструмент, по- |

||||||||||||

субъектов, |

|

без чего теряют смысл задачи достижения каких-либо целей |

или |

|||||||||

изоляющий рассмотреть и исследовать процедуры координации деятельности |

|

|||||||||||

максимизации прибыли и производительности, на основе решения которых все- |

||||||||||||

организации, а |

при наличии условий неопределенности и риска среды |

функ- |

||||||||||

ми субъектами и достигается общее равновесие на рынке. Эти системы предпо- |

||||||||||||

ционирования |

отделить сложные процедуры координации |

от рутинных |

и тем |

|||||||||

лагают взаимообусловленность норм и правил рыночного поведения. В такой |

||||||||||||

:амым сосредоточить внимание на решении сложных проблем управления. |

||||||||||||

системе велика роль формальных правил, обязательных для каждого |

субъекта: |

|||||||||||

Структурно-логическая модель исследования построена таким образом, что- |

||||||||||||

свобода конкуренции, |

обязательность контрактов и надежность прав собствен- |

|||||||||||

>ы последовательно и комплексно исследовать менеджмент организации, цехо- |

||||||||||||

ности. Однако создание, использование, поддержание и преобразование инсти- |

||||||||||||

\Я из понятия, что менеджмент — это сознательная процедура координации дея- |

||||||||||||

туциональной системы |

требует издержек. Таким образом, трансакциоппые из- |

|||||||||||

"сльтюсти сложных социально-экономических систем, на функционирование ко- |

||||||||||||

держки тем больше, чем выше неопределенность условий хозяйствования и не- |

||||||||||||

чорых воздействуют многочисленные силы разного характера и направлений. |

||||||||||||

Данная модель исследования выглядит следующим образом: |

|

надежность |

партнеров, |

и тем больше, следовательно, риски. |

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

Введение

Схема 4. Организация как объект менеджмента

Схема 4 показывает методические основы исследования организации в качестве специфической процедуры координации усилий ее участников, т. е. в качестве объекта управления. Такой подход позволяет гонорить о том, что одновременный учет в анализе повеления участников организации, связанный с выбором управленческого решения, и того факта, что ТУГО поведение реализуется в рамках организационной структуры и зависит в основном от установленных взаимосвязей между участниками, представляет собой фундаментальный методологический ориентир в управлении организацией.

Схема 5 иллюстрирует организационные и информационные аспекты содержания концепции менеджмента организации. В этой схеме особое внимание уделяется вопросам выбора управленческого решения и концептуальным корням этого выбора. В данной схеме проблемы власти и организационной иерархии в качестве внерыночных средств принятия решений занимают центральное Место, так как лицо, принимающее решение, осуществляет не только размещение ресурсов организации в соответствии с индикаторами рынка, но также и выбор структуры, предназначенной утвердить власть, узаконить неравенство возможностей участников организации в принятии решений, обосновать правомочность контроля над участниками. Природа взаимоотношений между участниками организации в рамках власти и иерархии формирует каналы коммуникаций между этими участниками и между организацией и ее институциональной средой, особенно рынком.

|

|

|

Схема 6 иллюстрирует управленческий процесс. Выбор управленческого ре- |

|

|

|

|

шения предполагает наличие четкого представления о мерах его разработки, |

|

|

|

|

реализации, контроле |

и анализе результатов. Сочетание отношений власти |

|

|

|

и организационной иерархии внутри организации и использование процедур |

|

|

|

|

контроля способствует формированию структуры организации, а следовательно, |

|

|

|

|

определению условий, при которых принимаются и выполняются управленче- |

|

|

|

|

ские решения. |

|

|

|

|

Именно соединение отношений власти и иерархии позволяет организации |

|

|

|

|

уменьшить сложность кыбора и, таким образом, неопределенность последствий. |

|

3. И[[етитулиО]гальг[ыс системы мекедя;М е ( 1Т |

|

организации |

Таким образом, общая методическая модель исследования концепции ме- |

|

|

а |

неджмента организации |

(схема 7) иллюстрирует взаимосвязь различных катего- |

|

|

|

|

||