Менеджмент_Лафта Дж.К_Уч. пос_2005 -592с

.pdf

взаимодействие между людьми. Организационная коммуникация — это процесс, с помощью которого руководители развивают систему предоставления информации и передачи сведений большому количеству людей внутри организации и отдельным индивидумам и институтам за ее пределами. Она служит необходимым инструментом в координации деятельности по всей вертикали и горизонтали управления, позволяет получать необходимую информацию.

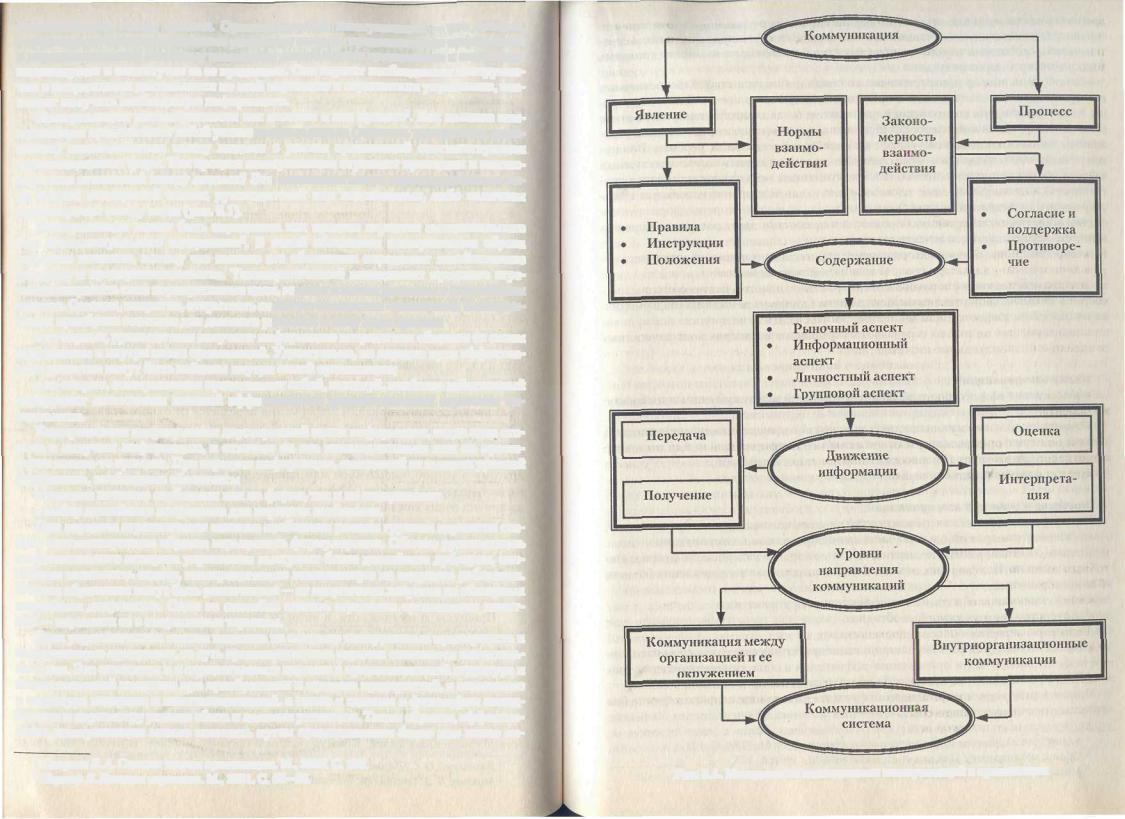

Коммуникации рассматриваются как явление и как процесс1. Как явление коммуникации представляют собой установленные нормы (правила, инструкции, положения) взаимодействия между людьми с рамках организаций соответствующих организационных форм. Как процесс коммуникации отражают принципы и закономерности отношений между людьми? Эти отношения могут характеризоваться либо полной поддержкой коллег, руководителей или подчиненных, либо наличием

противоречий между ними (рис. 9.1).

Коммуникация может быть определена как процесс передачи эмоциональной? или интеллектуального содержания2. В новой обстановке коммуникация обрела огромное значение, потому что именно эта обстановка определяет хозяйственное развитие и предпринимательство. Технократический менеджмент прошлого стремился сохранить свои корпоративные цели, миссии и планы развития в строжайшем секрете. Сегодня, напротив, открытость зачастую становится чрезмерной. Коммуникация приобрела значение для делового развития в силу двух причин:

•во-первых, руководители получают информацию посредством общения со своим окружением и внутри своих организаций. Удивительно, по нередко пути эффективного развития могут быть найдены внутри самой организации;

•во-вторых, коммуникация представляет собой, пожалуй, наиболее действенный инструмент достижения высокой эффективности разрабатываемой стратегии менеджмента.

Коммуникация подразумевает двусторонний поток информации, когда одна сторона и получает информацию, и отвечает па нее незамедлительно или по прошествии какого-то времени. При передаче информации, исходящей от высших уровней управления, необходимо обеспечить;

•высокое качество сообщения как по форме, так и по содержанию;

•выбор достойного посредника для передачи сообщения.

При передаче стратегически важного сообщения разным группам адресатов следует соответствующим образом варьировать формулировки. Обычно руководитель исполнительного аппарата управления выступает более достойным дублером, способным выполнить задачу, непосредственно возложенную па ведущего работника. Формы обрашения могут быть различными — от энергичных лозунгов до обширных подробных документов. Один из способов сделать стратегию организации понятной — перевести ее в оперативные термины.

Если управленческая миссия нацелена на создание конкурентных преимуществ и модернизацию продукции, то суть организационных перемен становится значительно яснее. Это относится и к осуществлению перемен в организационной структуре н инвестиционной политике При приобретении и продаже предприятий, к изменению в структуре издержек и капиталовложений, а также к сдвигам в философии менеджмента и пересмотру рынков сбыта п целевых установок. Таким образом, эффективность коммуникации МЬжио повысить путем предоставления более или менее по-

1 |

Смирнов Э. А. Основы теории организации. М., 2000. С. 108. |

Рис. 9.1. Методология исследования коммуникаций в организации |

||

1 |

Карлоф Б. Делошя стратегия. М., 1991, |

С. 55—58. |

||

|

||||

JUH » i-аэдеп iv. коммуникационные, информационные и лидерские процессы

дробной информации одной и той же группе адресатов в различные временные IIHJ тервалы. Однако следует поставить жесткие барьеры на пути приукрашивания стратегичсских сообщений риторическими фразами, что невольно вызывает сомнения в искренности авторов документа.

Одной из наиболее распространенных ошибок является практика чрезмерных коммуникаций, осуществляемых и неподходящее для этого время. С другой сторо-' ни, в настоящее время коммуникация располагает богатым арсеналом средств, но ни одно из них по своей действенности не может сравниться с непосредственным обращением личности, символизирующей процесс организационных перемен. Вот почему способность общаться — коммуникабельность — является одним из основных качеств настоящего руководителя. Без коммуникации невозможна совместная дея-1 тельность, а также управление, поскольку оно, с одной стороны, использует суще-, ствующиеи сложившиеся формы коммуникации, а с другой стороны, формирует те! формы коммуникации, которые облегчают как совместную деятельность, так и управление ею. Существуют два аспекта коммуникации1:

•информационный — характеризующий процессы движения информации;

•личностный — характеризующий взаимодействие личностей.

Эти два аспекта теснейшим образом связаны друг с другом. Взаимодействие лич- • ностей в значительной степени осуществляется благодаря движению информации, но полностью к информационным процессам не сводится, потому что коммупикация подразумевает не только передачу и получение информации, по и личностные ее оценки и индивидуальные интерпретации.

Цели коммуникации2:

•обеспечение эффективного обмена информацией между субъектами и объектами управления, а также между организацией и ее окружением;

•совершенствование межличностных отношений в процессе обмена информацией;

•создание информационных каналов для обмена информацией между отдельными сотрудниками и группами и координации их задач и действий;

•регулирование и рационализация информационных потоков.

Значение и функции коммуникаций

Коммуникации важны для руководителей организации по следующим принципам3:

• руководители тратят большую часть своего времени па коммуникации. Согласно данным многих экспертов, на это уходит 75—95% времени руководите-

лей организации. Поэтому они должны быть заинтересованы в улучшении данного вида деятельности;

•коммуникации необходимы для эффективности управления;

•мастерство коммуникаций необходимо также для того, чтобы выразить действительность авторитета и воли руководителя;

•хорошо налаженные коммуникации содействуют обеспечению организационной эффективности. Если организация эффективна в области коммуникаций, она, вероятно, эффективна и во всех других видах деятельности.

Принято различать четыре основные функции коммуникативности в группе шл организации в целом:

1Беляев А. А., Короткое Э. М. Системология организации. М„ 2000. С. 132.

2Общий менеджмент / Под ред. А. К. Казанцева. М., 1999. С. 185.

ЛМильиерБ.З. Указ. соч. С. 139-140.

Глава Э. Коммуникационные процессы в организации

• контроль и мотивация. Коммуникативность контролирует поведение членов группы различными способами. В организациях существует иерархия и формальная подчиненность, которой работники должны придерживаться. Когда работника, например, просят впервые обратиться к своему непосредственному начальнику или привести свои действия в соответствие со стратегией организации, коммуникативность выполняет контролирующие функции. В то же время она способствует мотивапии доведения до работников, что должно быть сделано, как улучшить работу и т. д.;

• эмоциональное выражение и информационное обеспечение. Для большинства долей их работа является первичным источником социального взаимодействия. Коммуникативность, осуществляемая в группе, является тем механизмом, с помощью которого члены группы выражают свое отношение к происходящему. Тем самым коммуникативность способствует эмоциональному выражению чувств и позволяет удовлетворять социальные потребности. Существенное значение имеет и та функция коммуникативности, которая связана с ее ролью в процессе принятия решений. Она позволяет предоставлять информацию, необходимую индивидуумам и группам для принятия решений, посредством передачи данных для идентификации и оценки альтернативных решений.

Ни одна из этих функций не имеет приоритета перед остальными. Для эффективного функционирования группа должна осуществлять контроль над своими членами, побуждать их к деятельности, обеспечивать средства для эмоционального выражения чувств и выполнения социальных задач.

Эволюция понятия коммуникаций в организации

В теории организации и управления коммуникации в организации рассматриваются прежде всего как предпосылка принятий решений и как способ существования и функционирования социальных систем1. Коммуникации рассматриваются как средство достижения устойчивого взаимодействия, модификации поведения работников или социальных групп, как элементы процессов передачи информации, системы каналов связи, обеспечивающие обмен информацией и опосредующее ее содержание в процессе подготовки и исполнения управленческих решений, а также как источник искажений, помех и шумов, возникающих в процессе передачи информации и др. Коммуникации в организации являются также основой формирования, воспроизводства и изменения организационной структуры. На ранних стадиях исследований коммуникаций в организации исследователи сосредоточили внимание па однонаправленном процессе передачи информации от источника к получателю и единичном акте коммуникации. Процесс обратной связи и структуру коммуникаций, как правило, они не рассматривали.

Первые работы в области формальных коммуникаций принадлежат представителям классической школы управления. Одним из первых, кто попытался сформировать принципы деловых формальных коммуникаций в организации, был А. Файоль. коммуникации в организации выступали в виде однонаправленного акта передачи информации по иерархической вертикали формальной структуры. Согласно принЦипам коммуникации:

• с одной стороны — предписывалась необходимость использовать все формально иеРархические звенья при передаче информации, запрещалось прерывать линии коммуикации и «перепрыгивать» при передаче информации «через голову непосредственноРуководителя», а также требовалось, чтобы устройство системы коммуникаций

п°зволяло любому работнику передавать сообщение вверх или вниз по иерархии;

1 Щербина В. В. Социальные теории организации. М., 2000. С, 64—65.

ые, информационные и лидерские процессы

•ас другой стороны — допускались наиболее короткие взаимодействия между работниками разного функционального назначения, по находящимися на одном иерархическом уровне Л. Файолем была также впервые сформулирована проблема «информационной перегрузки» и «закупорки каналов информации»,

Новый этап в изучении структуры коммуникаций в организации снизан с проблематикой неформальной системы коммуникаций. Представители школы человеческих отношении (Э. Мэйо, Д. МакГрегор, Р. Лайкерт и др.):

•во-первых, обратили внимание на то, что коммуникации в организации не ограничиваются официальными (формальными) сообщениями;

•но-нторых, указали на важную роль неформальной структуры отношений D организации дедовых коммуникаций и на двусторонний характер коммуникаций.

Важная роль формальных коммуникаций при передаче деловой информация

подчерки залась представителями:

•эмпирической школы (Э. Дэйл) — он связывал систему коммуникаций с деятельностью руководителя и трактовал коммуникации в организации как процесс передачи идей, информации, приказов или инструкций, причем таким образом, «чтобы адресат точно понимал их назначение»;

•школы социальных систем:

•Ч. Барнард пыделял роль неформальных организаций о передаче неофициальных сообщений (слухов);

•Г. Саймон и Дж. Вудворд (представители социотехиической концепции организации) подчеркивали значимость неформальных каналов для реализации деловых коммуникаций и горизонтальных каналов связи. Особая роль в разработке теории коммуникаций в организации принадлежит Г. Саймону. Он впервые указал на роль организационной структуры как фактора, обеспечивающего предсказуемость отношений в организации.

9.1.2. Общая характеристика коммуникационного процесса

9.1.2.1. Элементы и этапы коммуникационного процесса

В литературе но теории организации и управления1 встречается следующая классификация элементов и этапов коммуникационного процесса (рис. 9.2).

Основная цель коммуникационного процесса — это обеспечение понимания информации, являющейся предметом обмена, т, е. сообщений. Однако сам факт обмена информацией не гарантирует эффективности общения участвовавших в обмене людей и организаций. В процессе обмена информацией можно выделить четыре базовых элемента:

•отправитель, лицо, генерирующее идеи или собирающее информацию и передающее се;

•сообщение, собственно информация, закодированная с помощью сим полов;

•капал, средство передачи информации;

•получатель, лицо, которому предназначена информация и которое интерпретирует ее.

1См., например: Беляев А. Л„ Короткой Э. М, Сжпеыологнн организации. М„ 2000. С. 133—13^

Нихтижий О. С, Наумов Л. И. Менеджмент. М„ 1996. С. 295-298;

Меаащ М. X. и др. Основы менеджмента. М.т 19У2. С. 171-17.3; Мильпер Б.З. Теория организаций. М., 199,9. С. 143— ЫЛ.

Глава 9. Коммуникационные процессы в организации ЗО7

308 • Раздел IV. Коммуникационные, информационные и лидерские процессы

При обмене информацией отправитель и получатель проходят несколько взаимосвязанных этапов:

•зарождение идеи;

•кодирование сообщения;

•выбор канала сообщения;

•декодирование (расшифровка) сообщения.

Этапы коммуникации

Задача взаимосвязанных этапов коммуникационного процесса состоит в том чтобы составить сообщение и использовать канал для его передачи таким образом' чтобы обе стороны процесса (отправитель и получатель) поняли и разделили исходную идею. Этого добиться бывает не всегда просто, ибо па каждом этапе смысл информации может быть искажен или полностью утрачен.

Первый этап — зарождение идеи. Обмен информацией начинается с формирования идеи или отбора информации. Отправитель решает, какую значимую идею или сообщение следует сделать предметом обмена. Возможное непонимание и даже предпосылки конфликта могут быть заложены уже па этом этапе, в частности, по вопросам выбора идеи.

Руководство, генерирующее идею, не может не принимать во внимание, кому она адресована, как будет воспринята, будет ли понята. Уже в обосновании идеи выражено отношение отправителя к получателю. В организациях источником коммуникации обычно являются сотрудники (руководители, исполнители) со своими идеями, намерениями, информацией и целью коммуникации. Этот этап включает в себя следующие шаги: тот, кто передает информацию, называется отправителем. Это ключевая роль, заключающаяся в проектировании и кодировании информации, предназначенной для передачи другим участникам процесса. Выполнение данной роли начинается с идентификации индивидом себя (кто я такой) в рамках коммуникационного процесса и формирования значения или смысла того, почему и что он хочет передать другому участнику.

Руководители, неудовлетворительно обменивающиеся информацией, могут действовать неудачно, поскольку по отношению к ним именно так действует высшее руководство. Дело в том, что руководители высшего звена часто служат ролевой моделью для поведения подчиненных. Что в действительности необходимо, так это осознать, какие идеи предназначены к передаче, до того как отправляется сообщение, и уверенность в адекватности и уместности идейс учетом конкретной ситуации и цели.

Второй этап — кодирование идеи. Прежде чем передать идею, отправитель должен с помощью символов закодировать ее, использовав для этого слова, интонации и жесты. Такое кодирование превращает идею в сообщение. Кодирование — это трансформирование предназначенного для передачи значения в послание или сигнал, который может быть передан.

Кодирование в коммуникационном процессе начинается с выбора системы кодовых знаков — носителей информации (язык, свет, физические действия и т. Д-)- Далее носители организуются в определенную форму, которой могут бьпт. ре1'1" текст, рисунок, поступок и т. д.

Таким образом, кодирование — это перевод идей источника в систематически набор символов на язык, выражающий цели источника (отправителя). Функция ко дирования — обеспечение формы, в которой идеи и цели могут быть выражены ка передача сигналов. Однако осложнения возможны и на этом этапе обмена инфор-ча цией — этапе кодирования. Ясно, что «технология» кодирования может определе1

Глава 9. Коммуникационные процессы в организации • 309

ЫМ образом повлиять на восприятие сообщения, в том числе вызвать у получателя яегативную реакцию из-за неверно истолкованного жестосообщения.

3 результате формируется послание, содержащее данные с определенным значеСмысл и значение послания представляют собой принадлежащие отправите-

идеи, факты, ценности, отношения и чувства.

При этом отправитель рассчитывает, что послание воспринято адекватно залоенному в него значению. Таким образом, цель отправителя выражена в форме сиг- -1 послания). Это то, с чем отправитель собирается эффективно связываться с погчателем, а форма, которую сигнал принимает, зависит в значительной мере от

используемого канала.

Третий этап — выбор капала сообщения. Отправитель должен также выбрать канал совместный с типом символов, использованных для кодирования. Если канал оигоден д л я физического воплощения символов, передача сигнала невозможна. Каналы относятся к передаточным механизмам от отправителя к получателю.

В организациях это может быть устное обращение друг к другу, телефон, неформальная связь, групповые сообщения и др. Послание посредством передатчика поступает в передающий канал, доводящий его до заданного адресата. Передатчиком может быть как сам человек (его тело и голос), так и техническое средство. Как только передача послания или сигнала началась, коммуникационный процесс выходит из-под контроля средства или человека, его пославшего. Отправленное послание обратно вернуть уже нельзя. В этот момент заканчивается этап отправления и начинается этап получения передаваемой информации и понимания се значения.

Канал выводит послание па приемник, который фиксирует получение данного послания или сигнала по другую сторону канала (получатель). Если в ходе движения по каналу в послании меняются его носители (кодовые знаки) или формы, то прием считается несостоявшимся. Получатель — это еще одна ключевая роль, выполняемая участником межличностной коммуникации, которая заключается не только в фиксации получения послания, но и в значительной степени в раскодировании этого послания в понятное и приемлемое для получателя значение.

Выбор средства сообщения не должен ограничиваться единственным каналом. Часто желательно использовать два или большее число средств коммуникаций в сочетании. Процесс усложняется, поскольку отправителю приходится устанавливать последовательность использования этих средств.и определять временные интервалы в последовательности передачи информации. Передача информации — это физическая передача сообщения, которую иногда по ошибке принимают за сам процесс коммуникации, т. к. передача является лишь одним из важнейших этапов, через которые необходимо пройти, чтобы донести идею до другого лица.

Четвертый этап — декодирование сообщения. После передачи сообщения отправителем получатель декодирует его. Декодирование — это перевод символов отправителя в мысли получателя. Если символы, выбранные отправителем, имеют точно такое же значение для получателя, последний будет знать, что именно имел в виду отправитель, когда формировалась его идея. Если реакции на идею не требуется, процесс обмена информацией на этом должен завершиться.

Декодирование сообщения включает восприятие (что получил) послания полу- Чат елем, его интерпретацию (как понял) и оценку (что и как принял). Получить — еШе не означает понять, а попять — это еще не значит принять. Эффективная комму- т а ц и я устраняет причины для неприятия послания (сообщения). Чтобы процесс *°М.муникации б ы л завершен, необходимо, чтобы сигнал был расшифрован,

приемник (или получатель) интерпретирует (расшифровывает) сигнал

^

310 • Раздел IV. Коммуникационные, информационные и лидерские процессы

в свете своего предыдущего опыта и формы рекомендации. Чем ближе закодированный сигнал к цели, поставленной посланником, тем более эффективна коммуникация. Но по ряду причин получатель может придать сообщению несколько иной смысл, чем тот, который подразумевал отправитель.

С точки зрения менеджера, обмен информацией следует считать эффективным если получатель продемонстрировал понимание идеи, произведя действия, которых ждал от него отправитель. Иа эффективность обмена информацией значительное влияние оказывают шум, обратная связь и культура менеджера или работника организации.

Возможное искажение в значении послания (сигнала) связано с наличием в процессе коммуникации шума (помехи, барьера, нарушающего качестио сигнала). Шум — это любое вмешательство и процесс коммуникации па любом из его участков, искажающее смысл послания. Источниками шума, вносящего определенные изменения в значение передаваемого сигнала, могут быть как средства коммуникационного процесса, так и организационные составляющие (миогоуровневость, масштаб управляемости, централизация, дифференциация и т. д.), затрудняющие точную передачу сигнала. В деятельности организации к помехам и барьерам (шумам), нарушающим качество сигнала, относятся:

•отвлечения;

•неправильная интерпретация со стороны приемников или тех, кто послал сиг-

нал;

•различные значения, придаваемые одним и тем же словам разными людьми (семантические проблемы);

•статусное различие между руководителями и подчиненными в восприятии организационной дистанции, вследствие чего расширяется коммуникационный разрын между ними;

•приемник слышит только то, что хочет услышать (ценностная оценка). Можно добавить и случаи, когда не попят шифр; когда получатель не увязывает информацию с положением лица, посылающего ее; когда при передаче обнаруживаются так называемые шумы.

Впринципе, определенные шумы присутствуют всегда, поэтому на каждом этапе коммуникационного процесса обмена информацией происходит некоторое искажение смысла сообщения.

Но уровень искажений можно регулировать в допустимых пределах, сохраняя основной смысл передаваемой идеи. На эффективность коммуникационного процесса значительное влияние оказывает запас знаний персонала, уровень его информационной культуры.

На личностном уровне информационная культура связана с культурой работника и оценивается тезаурусом1, который представляет собой совокупность гуманитарных, управленческих и специальных знаний индивида, «размещенных» в его памяти и «включающихся* в процессе восприятия и переработки информации. Чтооь содержание сообщения было понятным, оно должно иметь общие точки соприко повения с тезаурусом получателя информации.

Вэтой связи различают три вида шума:

•физический шум. Источники шума, которые могут создавать преграды [ 1 а ПУ обмена информацией, различны — от использования языка и различий в военр" тип, из-за которых может изменяться смысл информации в процессах кодирован11

1 От фр. these — положение. Прим. автора.

I ИНОЙ 3. 1ъи"

,1 декодирования, до различий в организационном статусе между руководителем и подчиненным, которые могут затруднять точную передачу информации (физический шум);

в семантический шум. При бедном тезаурусе сотрудников информационный поток наталкивается на барьер непонимания, неосведомленности — в таком случае говорят о появлении семантического шума. Но адекватное восприятие информации еще не является гарантией того, что она будет использована. Семантический подход не позволяет дать ответ па вопрос, как получатель оценит поступившие ему сведения, — использует ли их для решения задач организации, использует ли их частично или вообще по примет во внимание;

• прагматический шум. Сведения могут быть полезны для организации, по менеджер, предприниматель не хотят их использовать по тем или иным причинам, не заинтересованы в их адекватном восприятии и намеренно дают им неверную оценку.

В этом случае имеет место так называемый прагматический шум, т. е. субъективная оценка данных по их полезности и отбор тех данных, которые «устраивают» получателя информации.

Чтобы факты, какие-либо данные были преобразованы В значимые сообщения, полезную и нужную информацию, они должны пройти как бы трехслойный фильтр: фильтр пропускной способности физических каналов связи (физический шум), семантический фильтр, прагматический фильтр.

Обратная связь позволяет обеим сторонам коммуникационного процесса подавлять шум, т. е. то, что искажает смысл предаваемого сигнала, сообщения. Обратная связь — это опорная реакция на то, что услышано, прочитано или увидено; информация (в вербальном пли невербальном оформлении) отсылается назад! отправителю, свидетельствуя о мере понимания, доверия к сообщению, усвоения и согласия с сообщением.

Коммуникация с помощью обратной связи превращается в дорогу с двусторонним движением, а сам процесс приобретает динамику. Получатель становится отправителем, и наоборот: отправитель — получателем. Таким образом, весь цикл повторяется вновь, по уже и другом направлении. Изначальный получатель становится отправителем и проходит через все этапы процесса обмена информацией для передачи своего отклика начальному отправителю, который теперь играет роль получателя. Двусторонний обмен информацией (при наличии возможностей для обратной связи), будучи более медленным, чем односторонний (обратная связь отсутствует), тем не менее, эффективнее снимает напряжение, более точен и повышает уверенность в правильности интерпретаций сообщения.

Источник сообщения надеется, что его сигнал будет иметь высокую степень точности. Поскольку точность сигнала редко совершенна, желательно обеспечение обратпоп связи в коммуникационном процессе. Одосторонпяя связь — более быстрая, ем Двусторонняя. Однако двусторонняя связь гораздо более точная. Петля обратном связи обеспечивает капал для ответа приемника, который позволяет источнику

ределить, насколько эффективно он осуществляет коммуникацию, а также повы-

ь точность сигналов в будущих коммуникациях. При этом обратная связь может Ражена не обязательно в той же кодовой системе, что Я гголучейное послание. энное, чтобы кодовая система была известна новому получателю. Для руководи-

ля ' как и для другого лица, обратная связь может выступать как прямая (пепосред- еШю наблюдаемое изменение поведения) и косвенная (снижение производитель- Т и , текучка, прогулы, конфликты и т. п.). И то и другое может свидетельствовать

к°б успехе коммуникации, так и о ее неудачах.

9.1.2.2. Коммуникационная система в организации

Модели коммуникации

Коммуникационный процесс может рассматриваться как действие, как взаИ\ |

|

действие и как собственно процесс. В зависимости от этого и различаются счет' Я |

|

щие модели коммуникации1 (рис. 9.3); |

' 10 |

• коммуникация как действие. В этой модели источник разрабатывает послан состоящее из символов. Символы затем превращаются в сигналы, пли кодируют^' Сигналы посылаются через каналы для получателя, который их раскодирует шЯ интепретирует. Модель также включает шум, влияющий на процесс. Эта модр И первоначально применялась к электронной коммуникации, однако использовала также для описания коммуникации между людьми. Коммуникация рассматривалас как односторонний процесс. В этой модели нет места обратной связи;

• коммуникация как взаимодействие. Введение элемента обратной связи ознаменовало переход ко второму типу модели — коммуникации как взаимодействий

Рис. 9.3. Модели коммуникации п организации

1 См. подробнее: Милышр Б. 3. Указ. соч. С. 144-Ш.

|

г1 |

я модель неоднократно критиковалась за неточность. Более поздние модели |

|

разработаны таким образом, чтобы отражать весь процесс и динамику челове- |

|

к о м коммуникации; |

||

|

|

!Муникация как процесс. Современные модели коммуникации являются бо- |

|

юлными, поскольку отражают коммуникацию как процесс. Наиболее важное |

|

Л , |

чие состоит в том, что процесс коммуникации больше не рассматривается как |

|

|

РЙНЫЙ или циркулярный. Сутью модели коммуникации как процесса является |

|

то, |

что человек одновременно и постоянно выступает в ней в роли и источника, и по- |

|

'' |

елЯ сообщения, информации. Развитие этой модели отражает трансформацию |

|

лу Р |

тавленнй 0 коммуникации: от линейной модели до модели процесса с акцен- |

|

|

1 па внутренние и внешние факторы окружающей среды процесса. |

|

|

Коммуникационные модели обметта информацией образуют коммуникационные |

|

|

и стили. Коммуникационная сеть1 — это соединение определенным образом |

|

члетвутощих ii коммуникационном процессе индивидов с помощью информационных потоков. В данном случае рассматриваются не индивиды как таковые, а коммуникационные отношения между индивидами.

Коммуникационная сеть включает потоки посланий или сигналов между двумя и более индивидами, и она концентрируется на выработанных в организации образцах этих потоков, а не патом, удалось ли передать значение или смысл послания. Однако коммуникационная сеть может влиять па сокращение или увеличение разрыва между посланным и полученным значением. Создаваемая руководителем организации сеть состоит из следующих связей (рис. 9.4):

•вертикальные связи — строятся полиции руководства от начальника к подчиненным;

•горизонтальные связи — осуществляются между равными по уровням индивидами или частями организации: между заместителями, между начальниками отделов, между подчиненными;

•диагональные связи — это связи с другими начальниками и с другими подчиненными.

Сеть этих связей создает реальную структуру организации. Задача формальной организационной структуры заключается в том, чтобы придать коммуникационным потокам правильное направление.

Размеры подразделений в организации ограничивают возможности развития коммуникационной сети. Если размер группы увеличивается в арифметической прогрессии, то количество возможных коммуникационных отношений возрастает по экспоненте2. В зависимости от того, как построены коммуникационные сети, деятельность группы может отличаться большей или меньшей эффективностью.

Существуют различные виды сетей коммуникаций. Некоторые виды зависят от конкретного фактора: такого, как качество и количество информации3. Сеть коммуникаций в виде «круга» является активной, без лидера, неорганизованной, неустойчивой, В этой сети члены группы могут коммупицировать только с теми, кто распо- °жен рядом с ними. Сеть в виде «колеса» представляет собой другую крайность — на менее активна, имеет определенного лидера, хорошо, устойчиво организована, °лее упорядочена. В этой сети представлена формальная, централизованная иерар-

'Виханский О. С, Наумов А. И. Указ. соч. С. 2У8-302.

ГОт лат. exponentis — иногда употребляемое название показателя степени и математике.

"Мм. автора.

'с м . подробнее: Вихапский О. С, Наумов А. И. Указ. соч. С. 298—300; Мш,шер Б. 3. Указ. соч. С. 149-150.

14 • Раздел IV. Коммуникационные, информационные и лидерские процессы |

Глава 9. Коммуникационные процессы в организации • 315 |

|

хия власти, при которой подчиненные комму нициру ют друг с другом через своего начальника. Объективной основой такой ситуации является то, что лицо (лидер), находящееся в центре «колеса», имеет больше посланий, больше оказывает социального влияния на других членов группы, обычно несет большую ответственность за передачу информации, от него больше, чем от других, ожидается окончательное решение управленческой проблемы.

Аналогичная ситуация наблюдается в сетях типа «Y». Такие сети называются централизованными и могут быть эффективны, если решаются простые проблемы. Другой тип властной иерархии представляет сети типа «цепочки*, в которых появляются горизонтальные связи — элемент децентрализации.

Следует упомянуть и о многоканальной сети («всеканальпая»), представляющей собой то же «колесо*, но со связью между подчиненными. Эти сети представляют полностью децентрализованные группы.

Обычно это требуется, когда необходимо участие всех в решении сложных проблем. Такой подход называют еще открытыми коммуникациями.

Структура сети коммуникаций влияет на точность и недвусмысленность посланий, па функционирование группы, на чувство удовлетворения членов группы. Она является потенциально важным компонентом в типах взаимодействия, существующих внутри организаций, в способности группы направлять общие усилия на выполнение определенных задач. С этих позиций структура в виде «колеса* считается наиболее простой для организации, хотя в некоторых группах она оказывается эффективной, а в других — пет. Значение типов коммуникационных сетей особенно важно для понимания отношений власти и контроля в организации. Известно, что сокрытие или централизация информации поддерживают властные отношения. Характер взаимосвязи работ и людей в группе или организации будет определять тип более эффективной кшшуннкационной сети. Простая взаимозависимость допускает использование централизованных сетей. Сложная взаимозависимость требует «командного» подхода к построению коммуникационных сетей. Однако сложная сеть может и не решить простую задачу.

Коммуникационный стиль1 — это способ, с помощью которого индивид предпочитает строить коммуникационное взаимодействие с другими. За основу измерения межличностной коммуникации можно взять Такие две переменные, как открытость по отношению к другим и адекватность обратной связи.

Первое измерение включает открытие или раскрытие себя для других и принятие ответной реакции от других, особенно их реакции, показывающей то, как они воспринимают нас и наши действия. Второе измерение показывает степень, с которой люди делятся с другими своими мыслями и чувствами о них. Можно выделить пять стилей межличностной коммуникации:

• открытие себя — характеризуется высокой степенью открытости себя другим, но низким уровнем обратной связи со стороны индивида, использующего этот стиль;

• реализация себя — характеризуется как максимальной открытостью, так и максимальной обратной связью;

• замыкание в себе — характеризуется одновременно низким уровнем открытости и низким уровнем обратной связи;

• зашита себя — характеризуется низким уровнем открытости, но высоким уровнем обратной связи;

Рис. 9.4. Коммуникационные сети в организации |

См. подробнее: Вихапский О. С, Наумов Л. И. Указ. соч. С. 300-302. |

316 • Раздел IV. Коммуникационные, информационнее и лидерские процессы

• «торговля ;ja себя* — характеризуется умеренными открытостью и обратной связью, обмениваемыми в процессе межличностной коммуникации.

Пространства коммуникационного процесса

Существуют следующие типы коммуникаций1:

•внутриличностная коммуникация — это коммуникация, возникающая BHVTDM самого индивидуума;

•межличностная коммуникация — эта коммуникация с другим человеком-

•коммуникация в малой группе — эта коммуникация возникает, когда небольшое количество людей (10—12 человек) собирается вместе с какой-то целью;

•общественная коммуникация — эта коммуникация возникает, когда группа становится слишком большой, чтобы все эффективно участвовали в пей. 13 этой коммуникации выступающий (посылающий) передает послание аудитории (принимающему);

•внутренне оперативная коммуникация — состоит из структурированной коммуникации в переделах организации, непосредственно направленной на достижение целей организации;

•внешне оперативная коммуникация — такая коммуникация связана с достижением организацией своих целей или межорганизационной деятельностью. Она осуществляется между организацией и теми образованиями, которые существуют вне

ее(например, государство);

•личностная коммуникация — определяется как случайный обмен информацией

ичувствами, происходящий между людьми всякий раз, когда они встречаются.

Б организации руководители, сотрудники аппарата управления, конкретные исполнители связаны между собой и с другими организациями различными видами делового и неформального общения, потоками информации, которые в совокупности представляют единую коммуникационную систему. Пространство коммуникаций охватывает следующие виды коммуникации — коммуникации между организацией и ее внешней средой и внутрифирменные коммуникации^.

• В процессе коммуникаций между организацией и внешней средой удовлетворяются собственные информационные потребности, обеспечиваются связи с клиентами, поставщиками, общественностью, государственными органами, формируется и поддерживается имидж организации, решаются определенные маркетинговые задачи.

• Внутрифирменные коммуникации бывают вертикальными (восходящими и нисходящими), т. е. между различными иерархическими уровнями, и горизонтальными (между различными подразделениями). Разновидность шгутренних коммуникаций — коммуникации между руководителем и его командой.

Нисходящий уровень (направление) вертикальных коммуникаций — это переда* ча информации с высшего уровня на низший о текущих задачах, рекомендуешь процедурах, технологиях, изменении приоритета, уточнение конкретных задай и т. и. Нисходящий уровень используется руководителями групп для постановки дач, описания работ, информирования о процедурах, для того чтобы выделить пр блемы, требующие внимания, предложить обратную связь по результатам раооть

1См. подробнее: Мияьнер Б. 3. Указ. соч. С. 146— Ы0.

2См. подробнее: Беляев А. Л, Короткое Э. М. Указ. соч. С. 136—143;

Мест» М. X. и др. Указ. соч. С. 106-170;

Мцяънер Б. 3. Указ. соч. С. 142-143, 148-149.

Глава 9. Коммуникационные процессы в организации «317

Восходящий уровень (направление) вертикальных коммуникаций — это переда-

информации с низшего уровня па высший о возникших идеях относительно рационализации процесса производства.

Инициатива, возникшая па низшем уровне, должна подняться па самый верх, последовательно пройдя все промежуточные уровни управления. Коммуникации по исходящей вертикальной линии выполняют функцию оповещения высших орга- ,пв о том, что происходит на низших уровнях. Восходящая информация в оргапизашях движется от более низкого к более высокому уровню и используется для обратной связи подчиненных с руководством с целью проинформировать о результатах пяботы и текущих проблемах. Обмен информацией по восходящей обычно происходит в форме отчетов, предложений и объяснительных записок.

Горизонтальные коммуникации. Когда общение происходит среди членов одной и той же группы, среди членов рабочей группы одного уровня управления, среди руководителей па том же уровне или другого персонала одного уровня, то такой коммуникационный процесс называется горизонтальным. Коммуникации по горизонтали между различными функциональными подразделениями дополняют информацию по нисходящей и восходящей вертикали и необходимы для координации их деятельности. Руководство организации стремится к тому, чтобы все специализированные подразделения адекватно работали, реализуя общую цель организации. Эти коммуникации способствуют формированию сплоченности и равноправных отношений в организации.

Коммуникации между руководителем и подчиненным непосредственно связаны

собменом информацией по вертикали:

•прояснение задач, приоритетов и ожидаемых результатов;

•обеспечение вовлеченности в решение задач отдела (подразделения);

•обсуждение проблем эффективности работы;

•достижение признания и вознаграждения с целью мотивации;

•получение сведений об идеях, усовершенствованиях и предложениях и т. п.

Коммуникации между руководителем и его командой в целом позволяют повысить эффективность команды, а главное — оперативно и с меньшими ошибками определить стратегические и текущие цели и задачи организации.

Неформальные коммуникации в организации могут охватывать целый набор связей — от бытовых до связей, касающихся производственных процессов, кадровых перестановок и т. п. Часто эти отношения называют «слухами», имеющими, как правило, неточный характер.

Таким образом, внутрифирменные коммуникационные системы представляют собой совокупность коммуникационных процессов, призванных удовлетворить потребности разных уровней принятия решений в информации. Они последовательно реализуют принципы единства производственного процесса, информации и органи- аЦип путем применения технических средств сбора, накопления, обработки и пере-

'ш информации в сочетании с использованием различных аналитических методов, оммуникациопный процесс, направленный па получение социально-экопомиче- и, научно-технической, контрольной, учетной и кадровой информации, в комму- к;ЩИош1ых системах унифицирован и базируется на использовании электроппо-

аь1числительной техники.

Следует особо отметить важность восприятия как определяющего момента в эфТивпости коммуникации. Известны многочисленные руководства и правила, наленные иа обеспечение эффективного восприятия управленческой ипформа- 1! процессе коммуникаций. Основной упор в них делается на то, чтобы снять

318 • Раздел IV. Коммуникационные, информационные и лидерские процессы

Всякие помехи и барьеры, относящиеся к поведению лиц, получающих информацию. Тем не менее руководитель организации должен знать, что:

•информация, не находящаяся п области опыта получателя (руководителя, подчиненного липа на одном уровне), будет восприниматься медленнее, чем информация, находящаяся в этой области;

•is незнакомой ситуации работник почти автоматически выбирает ту часть своего прошлого опыта, которая связана с этой ситуацией и может помочь ему в выводах

нсуждениях;

•коммуникации воспринимаются и оцениваются в свете нужд личности, области опыта работника;

•даже наиболее объективная информация включает субъективные представле-

ния;

•несоответствие кодирования и расшифровки вытекает из различии в области опыта отправителя и получателя;

•одни только язык не может решить проблему несоответствия кодирований и расшифровки.

Эффективность коммуникационных сетей повышается путем их сквозного построения и совместимости информационных систем, что позволяет устранить дублирование и обеспечить многократное использование информации, установить определенные интегративные связи, ограничить количество показателей, уменьшить объем информационных потоков, повысить степень использования информации. Особенно важно, чтобы в процессе коммуникаций была обеспечена обратная связь. В организации связь может осуществляться различными путями. При непосредственном общении руководитель может осуществлять обратную связь, it других случаях ему приходится.полагаться больше на косвенные методы обратной связи (например, снижение эффективности производства и т. п. может указывать на ухудшение коммуникаций).

Иногда понятие «коммуникация!» отождествляют с понятием «информация» или рассматривают коммуникацию как следствие информационного обеспечения управлеиия. Однако коммуникация — это явление социально-экономическое, проявление сущности человека и его отношений с другими людьми, функционирования сознания и осуществления деятельности. Коммуникация отражает такие понятия «пе- ]информационного» содержания, как долг, ответственность, ценности, интересы, установки, опыт, интуиция и др. Именно они составляют основу коммуникации и определяют ее характер, особенности, тип, роль в совместной деятельности. Но" то, что коммуникация не является исключительно информацией, не означает, что коммуникацию можно противопоставить информации или понимать в отрыве от информации.

Безусловно, информация играет центральную роль в коммуникационном существовании человека и группы людей. Без информации невозможно было бы установление связей. Информация выступает как средство коммуникации.

Понимание коммуникации как связей, основу которых составляют интересы и ценности, имеет большое практическое значение. Деятельность менеджера, занимающегося только диспетчеризацией информационных потоков, распределением и перераспределением информации, никогда не будет успешной. Ведь необходимы отбор и поиск информации, а для этого надо понимать, что людей соединяют интересы, а не информация. Информация эффективна в том случае, когда она воспринимается в соответствии с определенными интересами, когда она понимаема и принимаема.

9.2. Управленческое взаимодействие и конфликт а коммуникационном процессе

9.2.1. Природа взаимодействия в организации

Коммуникация в организации — это сложный, динамичный и продолжающийся процесс, состоящий из посылающего и принимающего источника, звука, устных и письменных посланий.

Коммуникацию можно определить как использование слов, букв, символов или аналогичных средств для получения обшей или разделенной информации об объекте или событии. Она является широким понятием. Поэтому для большей четкости определения применяется ряд терминов:

•семантика1 коммуникаций относится к значению слов и символов;

•синтаксис2 коммуникаций указывает на взаимосвязи между используемыми символами;

•прагматика3 коммуникаций связана с их результативностью и эффективностью при достижении определенных целей.

Существует ряд подходов к группировке средств коммуникации. Следует различать коммуникации:

а) несловесные персональные;

б) словесные устные; и) письменные персональные;

г) письменные групповые внутри организации и за ее пределами.

На современный подход к коммуникациям в большой степени повлияло развитие кибернетики. Руководитель устанавливает критерии для подчиненных, контролирует результаты действий подчиненных и осуществляет их корректировку. Процесс обратной связи является важным этапом коммуникации и принятия решений.

Для руководителя организации любого типа важен каждый из элементов процесса коммуникации. Многие практики и теоретики управления считают, что формы, и которых осуществляются коммуникации, зависят от того, что известно о получателе (получателях).

Это означает, что руководитель должен ориентироваться на получателя, а не на источник. Когда руководитель — источник информации, он должен быть уверен не только в том, что он говорит на том же языке, что и получатель, но и что он также не противоречит тому, как получатель понимает ситуацию. Иными словами, важно, чтобы руководитель правильно оценивал процесс расшифровки и получения информации, а также значение обратной связи.

Проблема противоречия или согласия (поддержки) играет решающую роль в эффективности коммуникаций внутри организации, т. к. руководитель, принимая и реализуя любое управленческое решение, должен управлять возникающими при этом реакциями: либо полной поддержкой, либо проявлениями противоречий и конфликтов. Это определяется степенью удовлетворения потребностей и интересов как Управляющей, так и управляемой систем*.

Полная поддержка свидетельствует либо о пассивности подчиненных и большом авторитете руководителя, либо об их некомпетентности. Таким образом, полная

1От гр. semantikos — обозначающий, смйеловая сторона языка или слова. Прим. автора.

2От гр. syntaxis — составление. Прим. автора,

•' От гр. pragma tikos — деловой. Прим. автора.

1 См. подробнее: Смирнов Э. А. Указ. соч. С. 108-124.

320 • Раздел IV. Коммуникационные, информационные и лидерские процессы

поддержка решений руководителя — это серьезный симптом неблагополучия в организации. Наиболее характерная реакция подчиненных — противоречие. Противоре- ! чие — это результат взаимодействия сторон с различной степенью восприятия и оценкой одного и того же явления или объекта, которые, вместе с тем, находятся во внутреннем единстве (в рамках одной системы) и являются источником развития и

познания.

Противоречие имеет четыре ступени:

• различие — руководитель и подчиненный достигают взаимопонимания в целях, основных средствах и методах выполнения задания. Различия часто возникают при нововведениях в отлаженном механизме взаимодействия, не накапливаются и носят кратковременный характер. Взаимодействие на этой ступени может быть рскомецдовано организациям с мало меняющейся технологией производства;

• поляризация характеризуется взаимопониманием в целях (задачах), поставленных руководителем перед подчиненным, но различным подходом к средствам и методам их реализации;

• столкновение характеризуется пониманием и поддержкой только части общей цели задания со стороны подчиненных. Руководитель и подчиненный при этом формируют различные частные цели, задачи и, естественно, предлагают различные спо- ' собы: их реализации. Столкновение может стать либо толчком к развитию и внедрению нововведений и последующим переходом на более низкие ступени противоречий, либо направлением к антагонизму. Столкновение позитивно реали- • зует себя в проектных и опытных организациях;

• антагонизм характеризуется неадекватным подходом руководителя и подчиненного к общей и частным целям, средствам и методам их реализации. Он может привести к конструктивным (созидательным) или деструктивным (разрушительным) явлениям. Антагонизм позитивно реализует себя в поисковой работе организаций, в переходных или экстремальных условиях.

Все противоречия могут быть сведены к трем видам;

• системные противоречия отражают взаимодействия управляющей и управляемой систем. Различие, поляризация и столкновение способствуют решению системных противоречий путем эволюционного развития. Антагонизм приводит к смене форм собственности и либо к переходу в более демократическую систему управления, либо к возврату в ранее существовавшую систему производства и управления;

•производственные противоречия отражаются в рамках отдельных подсистем;

•личностные противоречия отражают бытовой уронень отношений между людь-

ми и определяются степенью удовлетворения социальных потребностей и интересов человека.

9.2.2. Конфликт в коммуникационном процессе

Различие в восприятии организационной или управленческой ситуации в организации часто приводит в тому, что люди не соглашаются друг с другом. Это несогласие возникает тогда, когда ситуация носит конфликтный характер. Конфликт определяется тем, что сознательное поведение одной из сторон взаимодействия (личность, группа, подразделение или организация в целом) вступает в протипоре-

чие с интересами другой стороны.

Чтобы эффективно управлять конфликтом, необходимо знать, какие конфликты бывают, как они возникают и протекают, как эти конфликты можно устранить.

Конфликт должен быть подготовлен, ограничен и иметь три фразы: создание, функционирование и выход1.

Основные определения понятия «конфликт* следующие:

•временное эмоциональное изменение настроение человека или группы людей

всвязи с получением новых данных (возмущающих воздействий), существенно меняющих старое представление об интересующем объекте или процессе;

•отсутствие согласия между двумя или более сторонами, которые могут быть представлены конкретными лицами или группами. Каждая сторона делает все, чтобы принята была ее точка зрения или цель, и мешает другой стороне делать то же самое;

•столкновение противоречивых или несовместимых сил не всегда имеет свойства противостояния и борьбы, т. к. противоречия можно решать посредством сотрудничества и компромиссов;

•понятие, отражающее в общей теории организации и управления тип организационного поведения, основанный на столкновении и борьбе активно взаимодействующих субъектов управления или хозяйственной деятельности (людей, групп, подразделений, организаций), для которых характерно отсутствие взаимного согласия или несовпадения интересов, целей, различие культурных норм, социальных позиций и др.;

•конфликт определяется тем, что сознательное поведение одной из сторон (личность, группа или организация в целом) вступает в противоречие с интересами дру-

гой стороны.

Конфликт в организации обычно рассматривается как противоположная сторона согласия, сотрудничества, совместной деятельности, интеграции в рамках организации или в межорганизационном пространстве, а иногда как препятствие к сохранению целостной организации или целедостижению. В результате бытует мнение, что конфликт — явление всегда нежелательное, что его необходимо по возможности избегать и что его следует немедленно разрешать, как только он возникает.

Современная точка зрения заключается в том, что даже в организациях с эффективным управлением некоторые конфликты не только возможны, но даже, может быть, и желательны, т. к. конфликт во многих ситуациях помогает выявить разнообразие точек зрения, дает дополнительную информацию, помогает выявить большее число альтернатив или проблем и т. д. Это делает процесс принятия управленческих решений группой более эффективным, а также дает людям возможность выразить свои мысли и тем самым удовлетворить личные" потребности в уважении и власти.

Таким образом, конфликт может быть2:

•функциональным и вести к повышению эффективности организации;

•дисфункциональным и приводит к снижению личной удовлетворительности, группового сотрудничества и эффективности организации.

Конфликт в организации предполагает наличие, как минимум, двух активных разноориентированных субъектов, вступающих между собой ъ определенные отношения. В качестве конфликтующих сторон могут выступать индивиды, группы, под-

1См. подробнее, например: Виханский О. С, Наумов А. И. Указ. соч. С. 318-324; Короткое Э. М. Концепция менеджмента. М„ 1998. С. 246-249;

Мескон М. X. и др. Основы менеджмента. М., 1992. С. 516—527;

Смирнов Э. А. Указ. соч. С. 114-116; Щербина В. В. Указ. соч. С- 72-77;

Карлоф В., Седерберг С, Вызов лидеров. М., 1996. С. 208—209.

2См. подробнее: Мескон М. X. и др. Указ. соч. С. 517—518; 523-524.