- •Лабораторная работа №1 Приближенное вычисление уравнения методом деления пополам (методом бисекций)

- •Лабораторная работа №2 Решение системы нелинейных уравнений методом Ньютона

- •Лабораторная работа №3 Решение системы линейных уравнений методом Гаусса

- •Лабораторная работа №4 Численное интегрирование

- •Формула прямоугольников

- •Лабораторная работа №5 Приближенное решение задачи Коши методом Рунге-Кутта

- •Аппроксимация функции с помощью кубического сплайна

- •Лабораторная работа №7 Аппроксимация функции по методу наименьших квадратов

Лабораторная работа №1 Приближенное вычисление уравнения методом деления пополам (методом бисекций)

Пусть задана

непрерывная функция

![]() и требуется найти корень уравнения

и требуется найти корень уравнения

![]() .

Предположим, что найден отрезок

.

Предположим, что найден отрезок

![]() ,

такой, что

,

такой, что![]() .

Тогда согласно теореме Больцано-Коши

внутри отрезка

.

Тогда согласно теореме Больцано-Коши

внутри отрезка![]() существует точка

существует точка![]() ,

в которой значение функции равно нулю,

т.е.

,

в которой значение функции равно нулю,

т.е.![]() ,

,![]() .

Итерационный метод бисекций состоит в

построении последовательности вложенных

отрезков

.

Итерационный метод бисекций состоит в

построении последовательности вложенных

отрезков![]() ,

на концах которых функция принимает

значения разных знаков. Каждый последующий

отрезок получают делением пополам

предыдущего. Процесс построения

последовательности отрезков позволяет

найти нуль функции

,

на концах которых функция принимает

значения разных знаков. Каждый последующий

отрезок получают делением пополам

предыдущего. Процесс построения

последовательности отрезков позволяет

найти нуль функции![]() (корень уравнения

(корень уравнения![]() )

с любой заданной точностью.

)

с любой заданной точностью.

Опишем один шаг

итераций. Пусть на

![]() -м

шаге найден отрезок

-м

шаге найден отрезок![]() ,

такой, что

,

такой, что![]() .

Делим его пополам точкой

.

Делим его пополам точкой![]() и вычисляем

и вычисляем![]() .

Если

.

Если![]() ,

то

,

то![]()

корень уравнения. Если

корень уравнения. Если

![]() ,

то из двух половин отрезка выберем ту,

на концах которой функция имеет

противоположные знаки, так как один из

корней лежит на этой половине. Таким

образом,

,

то из двух половин отрезка выберем ту,

на концах которой функция имеет

противоположные знаки, так как один из

корней лежит на этой половине. Таким

образом,

![]() ,

,

![]() ,

если

,

если![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

если

,

если![]() .

.

Если требуется

найти корень с точностью

![]() ,

то деление пополам продолжается до тех

пор, пока длина отрезка не станет меньше

,

то деление пополам продолжается до тех

пор, пока длина отрезка не станет меньше![]() .

Тогда координата середины отрезка и

есть значение корня с требуемой точностью

.

Тогда координата середины отрезка и

есть значение корня с требуемой точностью![]() .

.

Метод бисекций –

простой и надежный метод поиска простого

корня*

уравнения

![]() .

Он сходится для любых непрерывных

функций

.

Он сходится для любых непрерывных

функций![]() ,

в том числе недифференцируемых. Скорость

сходимости невелика. Для достижения

точности

,

в том числе недифференцируемых. Скорость

сходимости невелика. Для достижения

точности![]() необходимо совершить

необходимо совершить![]() итераций, где

итераций, где

![]() .

.

Это означает, что для получения каждых трех верных десятичных знаков необходимо совершить около 10 итераций.

Если на отрезке

![]() находится несколько корней уравнения

находится несколько корней уравнения![]() ,

то процесс сходится к одному из них.

Метод неприменим для отыскания кратных

корней четного порядка. В случае кратных

корней нечетного порядка он менее точен.

,

то процесс сходится к одному из них.

Метод неприменим для отыскания кратных

корней четного порядка. В случае кратных

корней нечетного порядка он менее точен.

Лабораторная работа №2 Решение системы нелинейных уравнений методом Ньютона

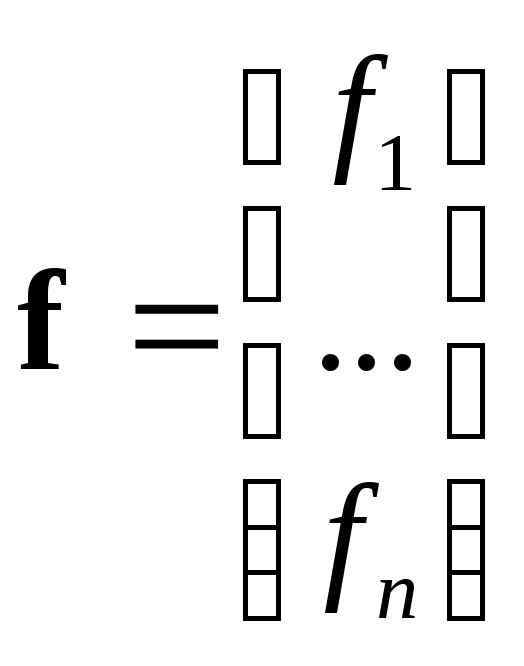

Рассмотрим систему

![]() нелинейных уравнений с

нелинейных уравнений с![]() неизвестными

неизвестными

![]() ,

,

![]() , (1)

, (1)

……………….

![]()

или в векторной форме

![]() , (1’)

, (1’)

где

,

,

.

.

Основная идея метода Ньютона состоит в выделении из уравнений системы линейных частей, которые являются главными при малых приращениях аргументов. Это позволяет свести исходную задачу к решению последовательности линейных систем.

Пусть известно

некоторое приближение

![]() корня

корня![]() .

Тогда поправку

.

Тогда поправку![]() можно найти, решая систему

можно найти, решая систему

![]() .

.

Для определения

![]() разложим векторную функцию

разложим векторную функцию![]() в ряд по

в ряд по![]() .

Сохранив только линейные по

.

Сохранив только линейные по![]() части, получим

части, получим

![]() .

.

Здесь через

![]() обозначена матрица производных

обозначена матрица производных![]() .

.

Если

![]() ,

то

,

то![]() ,

где

,

где![]() – матрица, обратная матрице производных.

– матрица, обратная матрице производных.

Таким образом, последовательные приближения корня можно вычислять по формуле

![]() .

.

Отсюда видно, что метод Ньютона решения системы (1) состоит в построении итерационной последовательности:

![]() . (2)

. (2)

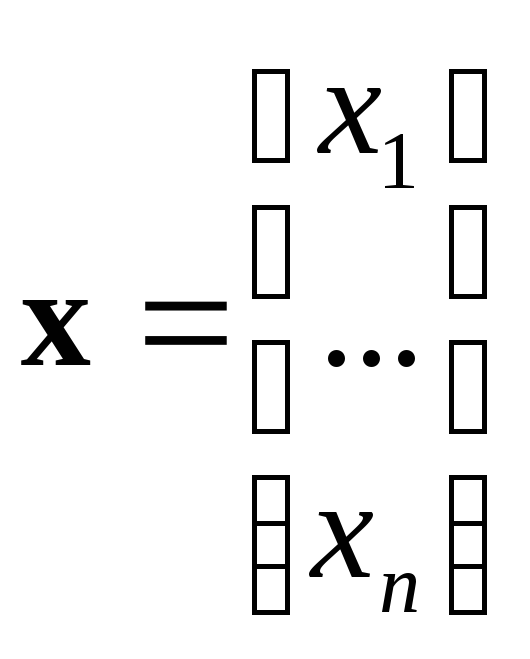

Если

![]() ,

то в достаточно малой окрестности корня

,

то в достаточно малой окрестности корня![]() итерационный процесс (2) сходится, причем

с квадратичной скоростью, т.е. если

итерационный процесс (2) сходится, причем

с квадратичной скоростью, т.е. если![]() ,

то

,

то .

Поэтому в качестве критерия окончания

итерационного процесса можно использовать

условие

.

Поэтому в качестве критерия окончания

итерационного процесса можно использовать

условие![]() .

Если начальное приближение выбрано

удачно, то метод Ньютона сходится очень

быстро.

.

Если начальное приближение выбрано

удачно, то метод Ньютона сходится очень

быстро.

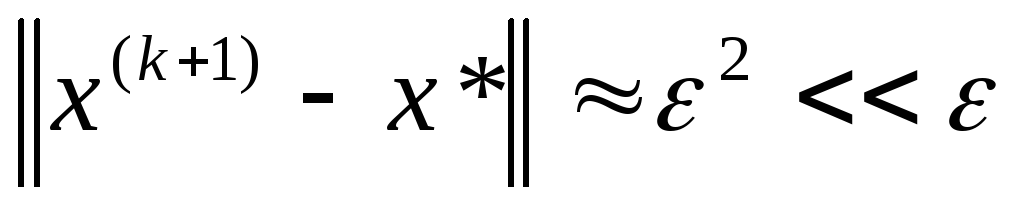

Лабораторная работа №3 Решение системы линейных уравнений методом Гаусса

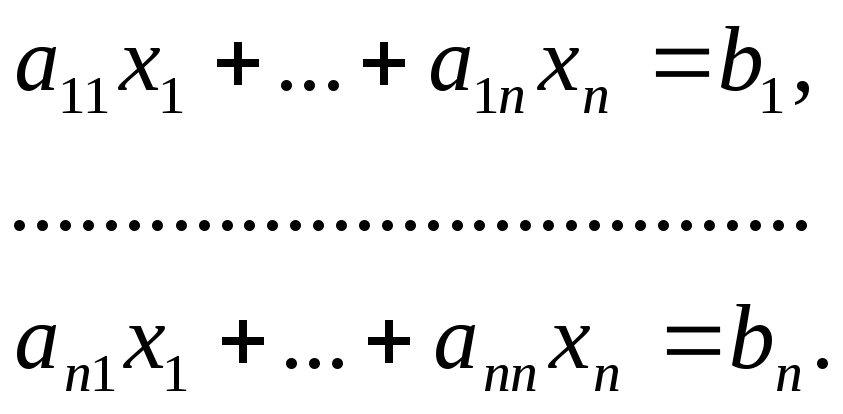

Методом Гаусса называют точный*) метод решения невырожденной системы линейных уравнений, состоящий в том, что последовательным исключением неизвестных систему

![]() ,

,

![]() ,

,

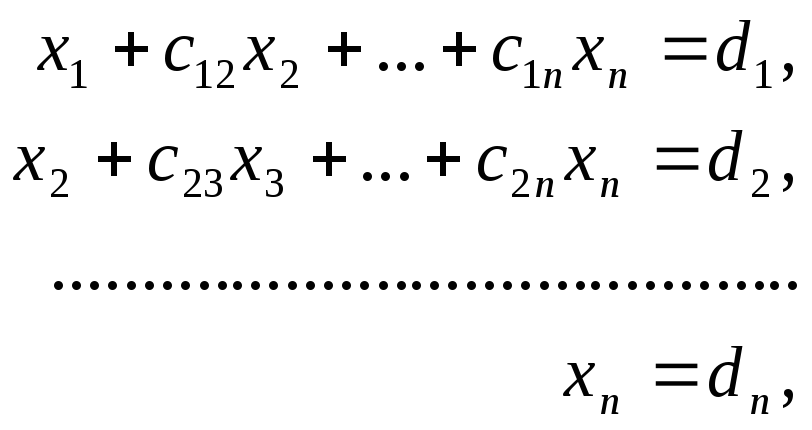

приводят к эквивалентной системе с треугольной матрицей

решение которой находят по рекуррентным формулам

![]() ,

,

![]() ,

,![]() .

.

Существует много вариантов этого метода. Рассмотрим схему с выбором главного элемента. Пусть исходная система имеет вид

(1)

(1)

Предположим, что

![]() ,

и разделим обе части первого уравнения

системы на

,

и разделим обе части первого уравнения

системы на![]() .

В результате получим

.

В результате получим

![]() , (2)

, (2)

где

![]() ,

,![]() ,

,![]() .

С помощью уравнения (2) исключим во всех

уравнениях системы (1), начиная со второго,

слагаемые, содержащие

.

С помощью уравнения (2) исключим во всех

уравнениях системы (1), начиная со второго,

слагаемые, содержащие![]() .

Для этого умножаем обе части уравнения

(2) последовательно на

.

Для этого умножаем обе части уравнения

(2) последовательно на![]() и вычитаем соответственно из второго,

третьего, …,n–го

уравнения системы (1). В результате

получаем систему, порядок которой на

единицу меньше порядка исходной системы:

и вычитаем соответственно из второго,

третьего, …,n–го

уравнения системы (1). В результате

получаем систему, порядок которой на

единицу меньше порядка исходной системы:

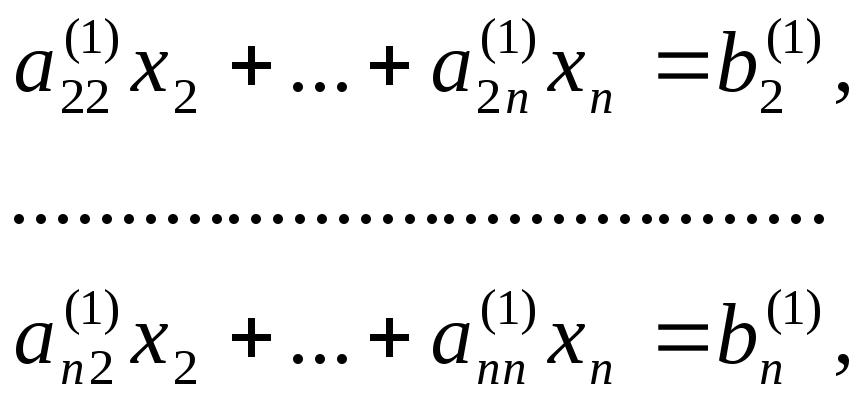

где

![]() ,

,![]() ,

,![]() ,

,![]() .

.

Аналогично преобразуем полученную систему. В результате кратного повторения этого преобразования получим систему с треугольной матрицей

(3)

(3)

которая эквивалентна

системе (1) и легко решается. В самом

деле, из последнего уравнения находим

![]() ,

подставляя

,

подставляя![]() в предпоследнее уравнение, найдем

в предпоследнее уравнение, найдем![]() ,

затем

,

затем![]() и т.д. до

и т.д. до![]() ,

которое находим из первого уравнения

системы, когда уже известны

,

которое находим из первого уравнения

системы, когда уже известны![]() .

.

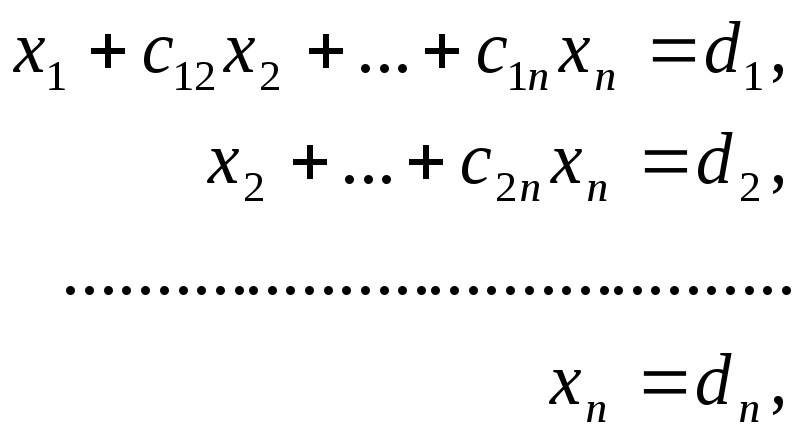

Таким образом, вычисления по методу Гаусса распадаются на два этапа: на первом этапе, называемом прямым ходом метода, исходную систему преобразуют к треугольному виду. На втором этапе, который называют обратным ходом, решают треугольную систему (3), эквивалентную исходной.

Коэффициенты

![]() называют ведущими элементами метода

Гаусса. На каждом шаге предполагалось,

что

называют ведущими элементами метода

Гаусса. На каждом шаге предполагалось,

что![]() .

Если окажется, что это не так, то в

качестве ведущего элемента можно

использовать любой другой ненулевой

коэффициент системы. Однако если

коэффициент

.

Если окажется, что это не так, то в

качестве ведущего элемента можно

использовать любой другой ненулевой

коэффициент системы. Однако если

коэффициент![]() мал, то после деления на этот элемент и

вычитания

мал, то после деления на этот элемент и

вычитания![]() -го

уравнения из последующий возникают

большие погрешности округления. Чтобы

избежать этого, на каждом этапе уравнения

переставляют так, чтобы на главной

диагонали оказался наибольший по модулю

элемент

-го

уравнения из последующий возникают

большие погрешности округления. Чтобы

избежать этого, на каждом этапе уравнения

переставляют так, чтобы на главной

диагонали оказался наибольший по модулю

элемент![]() -го

столбца. Если матрица системы хорошо

обусловлена*),

то в методе Гаусса с выбором главного

элемента погрешности округления

невелики. Одновременно с решением

системы можно найти определитель матрицы

системы. Нетрудно убедиться, что

определитель матрицы системы равен

произведению ведущих элементов, т.е.

-го

столбца. Если матрица системы хорошо

обусловлена*),

то в методе Гаусса с выбором главного

элемента погрешности округления

невелики. Одновременно с решением

системы можно найти определитель матрицы

системы. Нетрудно убедиться, что

определитель матрицы системы равен

произведению ведущих элементов, т.е.

![]() .

.