Основы теории градостроительства / Темы для самостоятельного изучения / Феномен урбанизации

.pdf1

Тема 17 Феномен урбанизации.

Городская жизнь, сама по себе достаточно противоестественна.

Люди концентрируются в месте, в котором невозможно произвести себе пропитание «естественным» образом – (вырастить или добыть охотой). И самое феноменальное – этот процесс «опосредованной добычи пищи» все увеличивается: все больше людей живет в городе. Все больше людей выбирают скученность, шум, транспортные проблемы, грязный воздух, воду, почву и бетонные протезы вместо самой природы.

И все же, несмотря на массу негативных факторов, сопровождающих жизнь в городах, город остаётся наиболее притягательным местом проживания. Даже расселяясь в собственные или арендуемые дома с участками – «коттеджи» - люди не покидают город. Они ставят эти дома вплотную друг к другу, прокладывают паутину асфальтированных и бетонных дорог, заселяют огромные территории с создают непрерывные одноэтажные города, неразрывно связанные со старыми, многоэтажными центрами расселения, промышленности, культуры, управления – традиционными городами. Провозглашая лозунг о слиянии с природой жители «одноэтажных Америк» остаются горожанами, и их «город», наполненный автомобилями, городскими объектами обслуживания, городскими отношениями отличается от традиционного города только количеством этажей и, в некоторых случаях, отсутствием тротуаров. Происходит глобальная «ГОРОДОИЗАЦИЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ» и в связи с этим последние два столетия можно назвать ЭПОХОЙ УРБАНИЗАЦИИ (от латинского – urban – поселение, город).

Урбанизация является объективным процессом и объясняется в первую очередь ростом населения в мире и желанием человека получить возможность выбора наибольшего количества благ.

Урбанизация проявляется

−В росте числа городов и городских форм поселений;

−В росте самих городов;

−В концентрации, дифференциации и интенсификации основных видов деятельности населения;

−В формировании новых структур расселения;

−В формировании новых форм жизни, традициях, культуре.

Архитекторы, географы, экономисты, социологи, демографы, экологи по разному понимают термин «Урбанизация».

П. Велев в книге «Города будущего» приводит несколько понятий «Урбанизации»: Урбанизация – глобальный исторический процесс развития, концентрации и

интенсификации общения людей.

Урбанизация – пространственная форма исторического процесса.

Урбанизация – сосредоточение населения в городах, рост городов и городского населения, концентрация различных городских видов деятельности; распространение городского образа жизни; образование новых форм поселений.

Сдемографической точки зрения урбанизация – процесс концентрации населения в

городах.

Ссоциологической точки зрения урбанизация – фаза в процессе разделения труда между городом и деревней на современной стадии развития общества.

Срасселенческих позиций урбанизация – процесс усложнения форм и концентрации сети населений.

2

Академик Румянцев А.М. предложил следующее понятие «Урбанизации»:

Урбанизация – многогранный социально-экономический процесс, связанный с развитием производительных сил и форм социальных отношений. При этом она не сводится к простому, механическому росту современных городов, концентрации в них населения и повышению роли городов в масштабе страны. Она связана с глубокими социально-экономическими преобразованиями города и деревни на основе развития индустрии, транспорта, жилищного строительства, массовых коммуникаций, обслуживания, на основе распространения городского образа жизни и городского общения.

Отсюда, два типа формирования процесса урбанизации:

•«вширь» - доля городского населения на территории далека от предельной и в первую очередь меняются количественные аспекты (рост городов, повышение их роли в стране);

•«вглубь» - в экономически развитых странах это качественные изменения жизнедеятельности населения, т. е. социально-экономические.

Процессы, сопровождающие протекание урбанизации:

1)Концентрация, интенсификация, дифференциация городских видов деятельности и производства в широком смысле слова;

2)Формирование новых форм и структур расселения;

3)Распространение городского образа жизни.

Говоря о наиболее общем понимании этого процесса - Урбанизация это процесс пространственной концентрации деятельности общества в сравнительно небольших ареалах и центрах, где труд более эффективен. Однако не надо понимать, что урбанизация связана только с деятельностью в сфере промышленности. Будучи общественным процессом, затрагивающим все аспекты жизни населения урбанизация связана с интеграцией разнообразных форм общения, и в этой связи связан с кулькурологическими, правовыми, аспектами.

|

|

|

|

Рост населения |

|

|

|

|

|

|

|

||

7 |

|

|

|

Термин |

«Урбанизация» |

|

введён |

в |

|||||

|

|

|

научный обиход в середине ХIХ века, когда |

||||||||||

|

|

|

|

||||||||||

6 |

|

|

|

мировое сообщество осознало феномен быстрого |

|||||||||

|

|

|

роста городов и промышленных поселений, отток |

||||||||||

|

|

|

|

||||||||||

5 |

|

|

|

населения с сельскохозяйственных территорий на |

|||||||||

|

|

|

фоне ускоряющегося роста населения земного |

||||||||||

|

|

|

|

||||||||||

4 |

|

|

|

шара вцелом. |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

село |

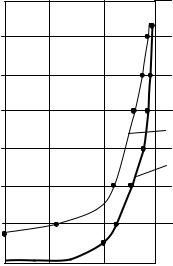

Если население мира на рубеже новой |

||||||||||

|

|

|

|||||||||||

3 |

|

|

эры оценивается в 230 млн. человек, то к 1700 |

||||||||||

|

|

|

|||||||||||

|

|

город |

году |

несмотря |

|

на |

постоянные |

войны, |

|||||

|

|

|

|

||||||||||

2 |

|

|

|

опустошающие |

|

эпидемии, |

определяющие |

||||||

|

|

|

медленный рост населения, на земном шаре |

||||||||||

|

|

|

|

||||||||||

1 |

|

|

|

проживало порядка 550 млн. человек. |

|

|

|

||||||

|

|

|

|

С середины XVII века, по мере развития |

|||||||||

|

|

|

|

|

|||||||||

0 |

|

|

|

капиталистических |

отношений, |

|

изменения |

||||||

|

|

2000 |

условий |

жизни в развитых и развивающихся |

|||||||||

1700 |

1800 |

1900 |

|||||||||||

странах возрастает демографический потенциал |

|||||||||||||

|

|

|

|

||||||||||

человечества. Население мира увеличивается до 952 млн. в 1800 г. и до 1656 млн. человек |

|||||||||||||

в 1900 году.[3] Если к 1800 году жители городов составляли не более 7% всего населения |

|||||||||||||

земли, то уже к началу ХХ века доля населения мира, проживающего в городах составляет |

|||||||||||||

3

20%, а в наиболее промышленно развитых странах - 40-70% (Англия, США, Франция, Германия). К началу XXI века, когда численность населения земного шара перевалила за 6 млрд, человек в городских поселениях проживает уже более 50% населения мира т.е более 3 млрд. чел..

ВРоссии – СССР-России проживало в городах: 1897 г. – 15% населения; 1914 г. – 18% населения; 1970 г. – 46% населения;

К2000 г. – 62% населения проживает в городах и городских формах

поселений.

Внастоящее время население Земли удваивается за каждые 40 лет.

Прогнозы:

2030 г. – 25 млрд. чел.;

2300 г. – 300 млрд. чел.;

по прогнозам ООН в 3100 г. – 705 млрд. чел.

Рост населения в городах.

|

|

Численность населения в |

Доля населения городов |

|

Доля населения |

|||

|

|

городах, млн. чел. |

во всем населении |

|

городов более |

|||

Годы |

мира%. |

|

100000 жителей в |

|||||

|

|

|

||||||

5000 – |

100000 и |

5000 – |

|

100000 и |

|

городском |

||

|

|

|

|

|||||

|

|

100000 |

более |

100000 |

|

|

населении |

|

|

|

|

более. |

|

||||

|

|

жителей. |

жителей. |

жителей. |

|

|

Земли%. |

|

|

|

|

|

|

||||

1800 |

|

27,2 |

15,6 |

3 |

|

1,7 |

|

56,3 |

1850 |

|

74,9 |

27,5 |

6 |

|

2,3 |

|

38,3 |

1900 |

|

218 |

88,6 |

13,6 |

|

5,5 |

|

40,3 |

1950 |

|

716,7 |

313,7 |

29,3 |

|

13,1 |

|

43,5 |

1970 |

|

1354,3 |

690 |

37,3 |

|

19,0 |

|

53,0 |

2000 |

(по |

3200 |

? |

50 |

|

39 |

|

76 |

прогнозу) |

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(Перцик Е. |

Н.Геоурбанистика)). |

|

|

Города с населением 1000000 человек и выше: |

|

|

|

||||

|

|

1900 г. – 10городов; |

|

|

|

|

|

|

|

|

1975 г. – 175 городов; |

|

|

|

|

|

|

|

|

2000 г. – 400 городов (25% населения мира). |

|

|

|

|||

|

Города более 10 млн. чел.: |

|

|

|

|

|

||

|

|

1900 г. - -----; |

|

|

|

|

|

|

|

|

1980 г. – 17 городов; |

|

|

|

|

|

|

|

|

2000 г. – около 30 городов. |

|

|

|

|

|

|

|

Численность населения в городах в 1985 г. (по данным ООН): |

|

||||||

|

|

Токио – 15,2 млн.чел. |

Калькутта – 12,1 млн. чел. |

|||||

|

|

Нью-Йорк – 18,8 млн. чел. |

Бомбей – 12,1 млн. чел. |

|

||||

|

|

Мехико – 17,9 млн. чел. |

Пекин – 12,8 млн. чел. |

|

||||

|

|

Сан-Пауло – 16,8 млн. чел. |

Осака – 11,8 млн. чел. |

|

||||

|

|

Шанхай – 14,3 млн. чел. |

Буэнос-Айрес – 11,7 млн. чел. |

|||||

|

4 |

Лос-Анжелес – 13,7 млн. чел. |

Каир – 10,0 млн. чел. |

2000 г. (ООН): |

|

Мехико – 31 млн. чел. |

Сан-Пауло – 25,2 млн. чел. |

Токио – 24,2 млн. чел. |

Нью-Йорк – 22,8 млн. чел. |

Шанхай – 22,7 млн. чел. |

(ПерцикЕ.Н.(Геоурбанистика)). |

|

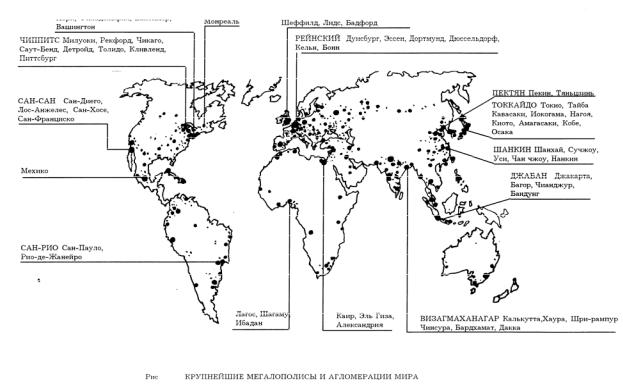

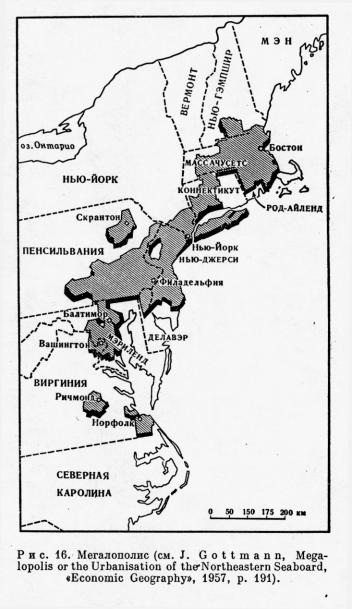

Крупнейшие мегаполисы мира.

(Африканский центр Экистики (эволюция поселений человека), Доксиадис и ученики).

В настоящее время в мире насчитывается – 66 мегаполисов. Из них 43 сложившихся и 23 складывающихся с общей численностью 1,4 млрд. чел. Предполагается, что к 2050 году их станет более 160 и в них будут сосредоточены 45-50% населения мира.

Наиболее крупные формируются в США вдоль Атлантического побережья (Бостон, Вашингтон), в районе Великих озер (Чикаго, Питтсбург), в Калифорнии (Сан-Диего, СанФранциско), во Флориде, вдоль восточного побережья Японии (Токио, Осака), вдоль Рейна в Европе.

Крупнейшие мегаполисы мира.(на период 1975 г.)

Наименование |

Кол. |

Населени |

Площадь |

Плотност |

Протяженн |

|

агломера |

е, млн. |

ь, |

ость |

|||

|

2 |

|

||||

мегаполисов. |

ций. |

чел. |

, тыс. км |

чел./км2 |

главной |

|

|

|

|

|

|

оси, км. |

|

Босваш (Бостон – |

40 |

45 |

100 |

450 |

800 |

|

Вашингтон) |

||||||

|

|

|

|

|

||

Чипиттс (Чикаго - |

35 |

35 |

160 |

220 |

900 |

|

Питтсбург) |

||||||

|

|

|

|

|

5

Сан-Сан (Сан-Диего – Сан- |

15 |

18 |

100 |

180 |

800 |

|

Франциско) |

||||||

|

|

|

|

|

||

Токайдо (Токио – Осака) |

20 |

55 |

70 |

800 |

700 |

|

Английский (Лондон – |

30 |

30 |

60 |

500 |

400 |

|

Ливерпуль) |

||||||

|

|

|

|

|

||

Рейнский (Рандштадт – |

30 |

30 |

60 |

500 |

500 |

|

Рейн – Рур – Рейн – Майн) |

||||||

|

|

|

|

|

(Костинский Г.Д. Основные черты и тенденции формирования мегаполисов в развитых капиталистических странах. // Изв. АН СССР

Сер. Геогр. 1977 №6 С.71.)

Интенсивно формируются мегаполисы:

Сан-Рио (Сан-Пауло – Рио-де-Жанейро) Визагмаханагр (Дельты Ганга – Брамапутры) Джабан (Джакарта – Бандунг)

Пектян (Пекин – Тяньцзинь)

Шан-Чан (Шанхай – Нанкин – Чанчжоу) Каир – Александрия и т.д.

Прогноз на 2050 гг.:

Слияние Лондон – Бирмингем – Манчестер – Ливерпуль – Шеффилд

– Лидс и Бедфорд Большая Калькутта – 50 млн. индийцев

(по данным Европейского Экономического сообщества)

Дельтаполис: слияние Брюсселя – Кёльна – Амстердама и

прилегающих городов. |

|

(П.Велев |

Города |

Будущего). |

|

Рост городов в СССР.

Города – от 709 в 1926 г. До 2190 в 1989 г.

Численность городского населения – 26,3 млн. чел.→ 188,8 млн. чел. 1989 г. – 23 города более 1000000

+ 10 городов до 1000000 1989 г. Москва – 8,2 млн. чел. – 12 млн. агломер.

Ленинград – 4 млн. чел. – 5 млн. агломер. Ташкент – 5 млн. чел.

Особенности урбанизации (Типы урбанизации в разных странах , регионах мира).

Этапы.

1. Этап – на протяжении многих веков – Доиндустриальный период урбанизации.

6

Отвечал потребностям торгового обмена между территориями с разными климатическими условиями; между центрами ремесла, управления; культуры в широком смысле слова (религия, наука, культура) и сельскими поселениями.

Основа – частая, относительно равномерная сеть сельских поселений, множество местных рынков обмена сельхоз продукции на ремесло с радиусом в 10 – 25 километров (для центральной и южной Европы) и для отдельных ареалов расселения центральной и восточной Азии. Причем под сельскими поселениями – от отдельных ферм до сел (деревень) в несколько хозяев. Центр обмена – деревня с 50 – 100 жителями и наличием ремесленного производства. Второй уровень опорных центров расселения – административно-культовые центры – 500 – 1000 и более жителей с радиусом 50 – 100 километров. И третий, высший, уровень – административно-политические центры государства и портовые города. Основа связей – водный транспорт и сухопутный – гужевой. Почти полное отсутствие миграций. Полное отсутствие маятниковых миграций.

Движущие силы развития городов – разорение крестьянства в результате внутренних и внешних войн; эпидемий; монополии высших слоев общества на землю, торговлю, образование (массовое только война и эпидемии); движение «средних» и высших слоев общества в административно-политические центры (города-резиденции немецких княжеств, испанских, итальянских герцогств; Париж – абсолютистского государства).

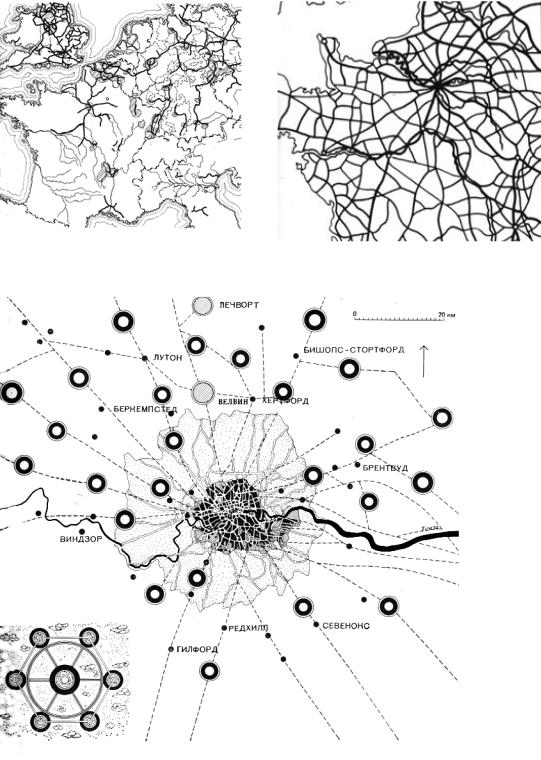

2.Этап – Индустриальный период урбанизации.

Определяется развитием промышленности и особенно транспортных средств – конец XVIII – XIX в.

Возникновение трех типов центров неизвестных ранее: промышленный центр по производству товаров, добывающий центр, транспортный центр. Первичные центры – ткачество, металлургия, металлообработка. Вторичные – горнодобыча. Третичные – железнодорожные центры.

Необходимость большого количества рабочих в добывающей и перерабатывающей промышленности стимулировал отток населения из сельскохозяйственных районов и ремесленных центров и концентрацию его в нескольких центрах горнодобывающего и перерабатывающего производства. Европа – Южная Англия, Зона Рурского бассейна, Силезия; Россия – Донбасс, Урал.

Добыча угля и железной руды и необходимость перемещения большого количества товара на значительные расстояния по суше породило железнодорожный транспорт. А железнодорожный транспорт изменил картину расселения.

Мелкоячеистая структура сельскохозяйственного расселения и местных рынков стала укрупняться. Плотность населения на территории меняется. На смену относительно равномерной плотности возникают районы разряжений и сгущений. Зоны плотного населения вдоль крупных и средних рек дополняются сетью полос расселения вдоль железных дорог. Населенные места, через которые прошли железные дороги, становятся центром расселения и местными рынками.

С 1760х – до 1830х годов в Европе появилось более сотен городских образований на базе промышленных с населением от 5 до 50 тыс. чел., причем это были как новые, так и города, возникшие на месте старых. Параллельно новый толчок получили столичные города и портовые центры как места деловой и промышленной активности.

Если в XVII веке миграции в промышленные центры были в основном из населенных мест на расстоянии 50 – 100 километров, то к концу XIXвека миграции в промышленные центры охватывают всю территорию Европы, исключая северные и южные территории.

Именно в XIX веке сложилась практически вся сеть и иерархическая структура городов Европы. Однако до начала XX века городские образования, находящиеся поблизости, рассматривались как самостоятельные образования и о маятниковых миграциях еще не было и речи.

7

ЖД линии в первой половине XIX в. ЖД линии в конце XIX века.

Города-спутники Лондон конец XIX века

3.Этап.

К третьему этапу урбанизации можно отнести межвоенное время. Особенностью этого тапа является то, что к началу XX века практически сложилась сеть населенных мест и транспортная сеть, основанная на железных дорогах. К началу XX века (к 20м годам) практически завершилась массовая миграция населения из сельского хозяйства. Структура сельского хозяйства стабилизировалась. В разных регионах Европы, представляя разную картину от преобладания отдельных ферм (Нормандия, Голландия, Дания) до преобладания, так называемых, деревень (микрогород от нескольких десятков

8

до нескольких сот жителей). Население их преимущественно связано с производством сельскохозяйственной продукции. Сформировалась новая сеть центров сельскохозяйственной системы – административное. Хозяйственное управление, бытовое торговое обслуживание, начальное (среднее образование). Радиус связей таких систем колебался от 10 – 15 километров в плодородных Зонах западной Европы до 50 километров в менее благоприятных зонах Испании, Италии, востока Франции. Образованная к началу XX века система городов начинает меняться. К 20м годам века иерархия городских образований была иной, чем сейчас. Преобладали города в 5 – 20 тыс. чел. Среди массы малых городов выделялось несколько десятков 50 – 100 тысяч и до десятка свыше 500 тыс. чел., как правило, столичные центры.

В межвоенный период идет активная перестройка городской системы на основе пригородных систем транспорта и особенно автомобильного. В регионах плотного заселения возникают системы населенных мест, связанные между собой ежедневными и еженедельными поездками населения с трудовыми и культурно-бытовыми связями.

Возникновение систем городов сопровождается выделением центров таких систем и уменьшением числа жителей в малых городах, связанных с этими центрами. Одновременно возникает тенденция формирования городов-спутников – как целенаправленная политика улучшения среды города (Лондон – Париж).

4.Этап (50 – 60 – 70).

Четвертый этап урбанизации можно охарактеризовать как этап постиндустриальной урбанизацией. При сохранении процесса роста городов - центров расселения, обусловленном как продолжающейся миграцией в крупные города населения других регионов, так и естественным приростом, значительное развитие получил процесс переселения зажиточной части населения из центральных частей городов в пригороды и вообще за город в соседние населенные места. Причины этого процесса – резкое ухудшение экологии городов в том числе и социальной экологии.

Расселение населения в крупных городах Европы и Америки и в других странах мира отражает социально-экономическое членение общества – население с более высоким уровнем дохода получает возможность приобрести благоустроенное и комфортное жилище в экологически чистых пригородах крупных промышленных городов. Население с меньшим доходом остаётся в районах многоэтажной застройке среднего качества, а население с минимальным доходом концентрируется в «старых» районах городов с низким уровнем благоустройства и некомфортным жилищем. Чаще всего (в Европе и Америке) это мигранты из стран третьего мира. Процесс «почернения» (от слова «чёрный» - негр) центральных районов многих крупных городов поставил перед высокоразвитыми странами проблему необходимости возврата традиционного населения в города.

Причем переселение населения из центральных частей в пригороды и в прилегающие населенные места, в том числе – сельскохозяйственные, не сопровождается сменой деятельности для мигрирующего населения. Переселяющиеся в поселки горожане продолжают свою производственную деятельность в городе. То есть возникает так называемая субурбанизация – когда форма расселения «сельскохозяйственная»(поселок, коммуна,); жилище – индивидуальный жилой дом; место – внегородская территория. Все формальные признаки субурбанизированных территорий - «не городские». В то же самое время население этих населенных мест, расположенных часто на сельскохозяйственных территориях, не занимается сельским хозяйством.

Параллельно за оттоком населения из городов начинает перемещаться и часть производств. В основном это мелкие предприятия и третичные виды деятельности (торговля (оптовая), сервисные виды деятельности, производство мелких комплектующих, обработка сельскохозяйственной продукции и т. д.).

9

В связи с этим и получили развитие непрерывной полосы расселения в сверх урбанизированных районах (восточное побережье США, западное побережье США и т.

д.).

В связи с бурным развитием транспорта, связи, упростившимся способом передачи и обмена информацией претерпевают изменения и чисто сельскохозяйственные районы, особенно в развитых странах. Сельскохозяйственное население начинает широко использовать преимущества и удобства городского образа жизни. Т. е. городской образ жизни, который характеризуется ритмом деятельности, не зависящим отвремени года, величиной свободного времени и избирательным видом обслуживания.

Т. е. городской образ жизни распространяется на сельскохозяйственные территории (стирание граней между городом и деревней).

− перераспределение населения из отраслей, занимающихся производством материального продукта в отрасли, занимающиеся обслуживанием населения; − концентрация производства.

Четвертый этап урбанизации сопровождается появлением и формированием новых типов

населенных мест по функции:

1) города – научные и научно-производственные центры (Дубна, Академгородок города «Силиконовой долины));

10

2)города «для отошедших от дел»;

3)города развлечений.

Современный (5) этап урбанизации. Глобализация.

На современном этапе развития общества меняются социально-экономические основы урбанизации. Если на предыдущих этапах основными центрами процесса урбанизации были промышленные города, то на современном этапе промышленное производство как побудительная причина урбанизации отходит на второй план и уступает пальму первенства центрам производства и обмена информацией, центрам концентрации капитала, центрам туризма и отдыха, транспортным центрам международного значения.

Азиатский этап урбанизации. В настоящее время самые активные процессы урбанизации проходят в Восточной Азии. Япония, Ю.Корея, Тайвань, Таиланд, Сингапур, Китай на сегодняшний день становятся основными центрами высокотехнологичного промышленного производства, финансовой и научной деятельности, индустрии отдыха. Это сопровождается взрывным ростом городских форм расселения. Гонконг за последние 15 лет вдвое увеличил численность населения и в полтора раза территорию застройки. Шанхай – самый динамично развивающийся город-агломерация вн восточном побережье Китая.

Особенности урбанизации в регионах мира.

«Европейский тип урбанизации»

Центральная часть Западной Европы (Великобритания, Франция, Германия, Бенилюкс, Швейцария, Австрия).

Интенсивная урбанизация протекала в условиях максимальной плотности населения.

Частая сеть поселений, в частности, объясняется тем, что человеку незачем было тратить усилия для решения трудноразрешимых проблем – борьбы с холодом, жарой, высокогорьем или излишком влаги.

Черты урбанизации:

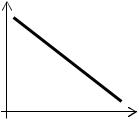

•Города встречаются повсеместно. Представлена вся иерархия городов в закономерности пирамиды т.е. малое количество крупнейших городов дополняется достаточным количеством крупных и больших, ещё большим средних городов, которые в свою очередь окружены большим количеством малых городов.

величина города.

количество городов.

•Мало территорий находится вне влияния городов. В Англии ни один пункт расселения страны не удален от города с населением свыше 100000 чел. более, чем на 200 километров. В пятиугольнике Лондон – Бернемут – Суонсил – Ливерпуль – Ньюкасл это расстояние не превышает 60