- •Ильин е.П. Мотивация и мотивы

- •1.1. Краткий экскурс в историю изучения

- •1.2. Сходства и различия в детерминации поведения животных и человека

- •1.3. Трудности в изучении мотивации и мотивов человека

- •2.1. Понимание потребности как нужды

- •2.2. Потребность

- •2.3. Понимание потребности как отсутствия блага. Потребность как ценность

- •2.4. Потребность как необходимость

- •2.5. Потребность как состояние

- •2.6. Потребность личности как системная реакция

- •2.7. Вторичные потребности личности

- •2.8. Этапы формирования потребности личности

- •2.9. Классификация потребностей

- •2.10. Характеристики и индивидуальная выраженность потребностей

- •3.1. Мотив как потребность

- •3.2. Мотив как цель

- •3.3. Мотив как побуждение

- •3.4. Мотив как намерение

- •3.5. Мотив как устойчивые свойства (личностные диспозиции)

- •3.6. Мотив как состояние

- •3.7. Мотив как формулировка

- •3.8. Мотив как удовлетворенность

- •4.1. Понимание термина «мотивация»

- •4.2. Экстринсивная и интринсивная мотивация

- •4.3. О положительной и отрицательной мотивации

- •4.4. Стадиальность мотивационного процесса

- •5.1. Мотивация, обусловленная потребностями личности

- •5.2. Мотиваторы

- •5.3. «Укороченная» мотивация.

- •6.1. Мотивация, обусловленная

- •6.2. Неимперативные прямые формы внешней организации мотивационного процесса

- •6.3. Внешнее внушение как средство психологического воздействия на процесс формирования мотива

- •6.4. Императивные прямые формы

- •6.5. Манипуляция

- •6.6. Мотивация, вызванная привлекательностью объекта

- •6.7. Индивидуальные особенности мотивации

- •7.1. Границы и структура мотива

- •7.2. Проблема полимотивации поведения и деятельности

- •7.3. Функции мотива

- •7.4. Характеристики мотива

- •7.5. Осознаваемость мотива

- •7.6. Мотивировка, ее психологические механизмы

- •7.7. Что означает «борьба мотивов»?

- •7.8. О классификации мотивов

- •15.1. Сила мотива и эффективность деятельности

- •15.2. Мотивационный потенциал

- •8.1. Мотивационные состояния

- •8.2. Мотивационная установка

- •8.3. Мечта как разновидность мотивационной установки

- •8.4. Влечения, желания, хотения

- •8.5. Склонность

- •8.6. Привычки

- •8.7. Интересы

- •8.8. Направленность личности

- •8.9. Мотивационные свойства личности

- •8.10. Мотивационная сфера личности

- •9.1. Период младенчества

- •9.2. Период раннего детства (1-3 года)

- •9.3. Период дошкольного детства

- •9.4. Период младшего школьного возраста

- •9.5. Период среднего школьного возраста (отрочество)

- •9.6. Период старшего школьного возраста

- •9.7. Доминирующие потребности

- •9.8. Возрастные изменения направленности личности

- •9.9. Онтогенетическое развитие интересов

- •9.10. Возрастные особенности представленности в сознании структуры мотива

15.1. Сила мотива и эффективность деятельности

Как уже говорилось, одной из характеристик мотива является его сила. Она влияет не только на уровень активности человека, но и на успешность проявления этой активности, в частности — на эффективность деятельности

С силой мотива связана его устойчивость. Если она проявляется ситуативно, «здесь и сейчас», то говорят об упорстве, если устойчивость характеризует мотивационную установку, то говорят о настойчивости.

М. Уинтерботтом (М. R. Winterbottom, 1958) показал, что сильномотивированные дети проявляют большее упорство в выполнении задания, чем слабомотивированные; у взрослых эта зависимость выражена слабее (Дж Аткинсон и Г Литвин [J. Atkinson, G. Litwin, I960]) или вообще отсутствует (Е Френч и Ф. Томас [Е. French, F. Thomas, 1958]). X. Хекхаузен (1986) показал, что сильномотивированные и мотивированные на успех склонны планировать свое будущее на большие промежутки времени.

Исторически изучение этого вопроса началось в первой четверти XX века в связи с исследованием влияния различной по силе стимуляции на уровень активности, силу эмоциональной реакции и эффективность научения. При этом под мотивацией понималось всякое стимулирующее воздействие на активность человека и животных, вплоть до введения фармакологических препаратов Было выявлено, и прежде всего опытами Йеркса и Додсона (1908) по различению двух яркостей, что чрезмерная стимуляция приводит к замедлению скорости научения В эксперименте давалась задача, предполагавшая три уровня различения, предусматривались и три уровня стимуляции (мотивации): сильный, средний и слабый удары электрическим током как наказание за ошибку.

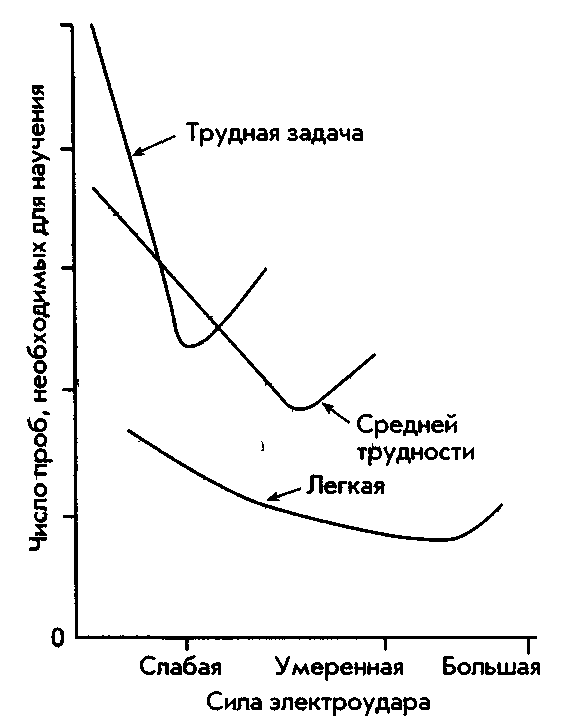

Полученные при этом результаты представлены на рис 15.1. По оси абсцисс отложены уровни силы электрического тока, по оси ординат — число проб, необходимых для достижения хорошего различения; три кривые соответствуют трем уровням трудности задачи. Результаты эксперимента показывают, что в каждом случае имеется оптимум силы тока (мотивации), при котором научение происходит быстрее всего. Важно также, что оптимум стимуляции зависит и от трудности задачи: чем она труднее, тем оптимум ближе к пороговой величине стимула. Следовательно, при сложной задаче нужна слабая мотивация, а при легкой — сильная.

Рис. 15.1. Схема, иллюстрирующая закон Йеркса—Додсона

Выявленные закономерности получили название закона Йеркса—Додсона, который приобрел широкую известность как за рубежом, так и среди отечественных психологов Между тем, говоря об этом законе, необходимо сделать некоторые замечания Начну с того, что по своей сути этот закон ничем не отличается от закона оптимума—пессимума, который сформулировал русский физиолог Н Е Введенский (1905) и распространял и на поведение человека Так, он писал, что одним из условии плодотворности умственного труда является соблюдение закона оптимума, под который он понимал «мерность» и ритм работы. Слишком быстро идущий человек скорее утомляется, писал Н Е Введенский, но и идущий слишком медленно — тоже (например, когда взрослый приспосабливается к детскому шагу) Порывистость в работе, внезапное ее усиление оказываются неблагоприятными для производительности Но это же правило справедливо и для высших видов нервно-психической и умственной деятельности

Н Е Введенский понимал, и это особо следует подчеркнуть, что оптимум индивидуален для каждого человека: «По-видимому разным людям присущ более или менее различный ритм работы С этим приходится считаться в войсках на походе когда переход длинен и труден, солдатам предоставляется идти вольным шагом, так что один может шагать чаще, другой — реже, так как маршировка в ногу и строгое подчинение общему темпу движений утомляет отдельных индивидуумов скорее Подобно тому, непривычное быстрое чтение быстро утомляет внимание слушатели и притом в различной степени, так что и для умственной работы следует допустить некоторый, более или менее определенный для каждого индивидуума, темп нормальной деятельности»(1952, с 866)

Как видим, закономерности, полученные на нервно-мышечном аппарате, Н Е Введенский переносил на деятельность человека понимая всеобщий характер открытых им закономерностей Поэтому не очень справедливо утверждение М Г Ярошевского, что проблема мотивации совершенно не интересовала Н Е Введенского Так, как мотивация понималась, а подчас понимается и сейчас (как стимуляция, как активация), работы Н Е Введенского имели к ней прямое отношение Поэтому, говоря о законе Йеркса—Додсона, не следует забывать и о его законе оптимума—пессимума, несомненно, отражающем и связь силы мотива с эффективностью деятельности

Далее, закон Йеркса—Додсона (впрочем, как и закон оптимума—пессимума), если учитывать экспериментальные данные, на основании которых он сформулирован, касается силы детерминации (стимуляции), силы внешних раздражителей, но не мотивации как внутреннего (психического) процесса и не силы мотива как внутреннего побудителя И все же очевидно, что этот закон и закон оптимума—пессимума имеют отношение и к самостимуляции, и к силе возникающих желании, а следовательно, и к мотивации и мотиву Как отмечает Ж Нюттен (1975), идея оптимума мотивации столь же стара, как и человеческая мысль, и моралисты всегда осуждали чрезмерные страсти, из-за которых человек терял контроль над собой Поэтому психологи разных стран признавали, что интенсивная стимуляция отрицательно сказывается на нашей эффективности, на адаптации к задачам, которые непрерывно ставит перед нами среда

В справедливости этих рассуждений сомневаться не приходится, однако проблема состоит в том, что экспериментального подтверждения их очень мало Все эксперименты сводятся к тому, чтобы создать условия, при которых человек захотел бы сделать нечто быстрее, лучше, но какова была у него при этом сила мотива (потребности, стремления, желания) сказать нельзя, так как она не измеряема напрямую, о ней можно судить только косвенно Мы лишь предполагаем, что при усилении стимуляции (как правило, внешней, но лучше было бы — внутренней, исходящей от самого субъекта) увеличивается и сила мотива В этом отношении и эксперименты Йеркса—Додсона не являются доказательством того, что речь в них идет о мотивах Скорее всего, эффективность научения менялась в связи с различным уровнем тревоги, страха перед наказанием

И все же прежде всего практика подтверждает, что оптимум мотивации и силы мотива существует. Вот примеры, подтверждающие это.

В одном из исследований (Е П Ильин, В В Скробин и М И Семенов, 1967) школьникам давалось задание делать постукивающие движения кистью руки (фиксировавшиеся на приборе), в одном случае — в быстром, но произвольном темпе, а в другом случае — как можно быстрее Оказалось, что в значительном числе случаев, при попытке постукивать максимально часто, результаты оказывались хуже, чем при выполнении движений в свободном темпе При этом, чем младше были школьники, тем чаще это наблюдалось в 12-13-летнем возрасте ухудшение было у 50-70% учащихся, а в 17-летнем — только у 29% учащихся. Аналогичные данные получены мною и в отношении дополнительного произвольного расслабления мышц руки. Попытки снизить тонус покоя путем расслабления мышц потряхиванием часто приводили даже у взрослых к обратному эффекту — повышению твердости мышц. У детей же, до периода полового созревания, дополнительная произвольная стимуляция вообще не приводила к успеху, чаще всего давая обратный эффект.

Имеются наблюдения, что школьники, которые отвечали на экзаменах хуже обычного, — это лица со сверхсильной мотивацией, отличающиеся завышенной самооценкой и неадекватным уровнем притязаний. На экзаменах у них ярко проявляются признаки эмоциональной напряженности.

Поэтому не приходится сомневаться в справедливости слов известной пловчихи, олимпийской чемпионки, которая говорила, что, если ее ориентировать по максимуму и вообще на определенный результат, она хорошего времени не покажет. Ее надо ориентировать не на секунды, а на правильное прохождение дистанции. В связи с этим совершенно неверно поступают спортивные руководители, которые перед отправкой спортсменов на Олимпийские игры или чемпионаты мира «накачивают» их на собраниях, проводах, берут с них обязательства выиграть медали и т. п. Все это лишь закрепощает спортсменов, прежде всего — психологически. Аналогично ведут себя и некоторые учителя, ради повышения ответственности учащихся нагнетая страх перед контрольными или экзаменами.

Надо отметить, что измерение силы мотива, т. е., по существу — энергетической характеристики потребности, до сих пор встречает значительные трудности. Попытки определить напряженность органической потребности у животных делались многими учеными Например, Н. Миллер (N. Miller, 1941) судил о степени жажды у животных по трем показателям: силе нажатия на рычаг, с помощью которого животное получает доступ к воде, количеству выпитой воды, концентрации хинина в воде, вызывающей прекращение питья Можно, конечно, и у человека для измерения силы органических потребностей использовать некоторые из этих показателей, однако это будут измерения пост-фактум. Желательно же во многих случаях знать силу потребности (и мотива) до ее удовлетворения, в частности, для того, чтобы предупредить асоциальное, а подчас и противоправное поведение человека Кроме того, мешает объективному измерению, например потребности в пище ее вкус, привлекательность или непривлекательность (П. Янг IP Yang, 1948]). О сложности измерения силы социальных потребностей и говорить не приходится. В большинстве случаев исследователи вынуждены довольствоваться субъективными оценками силы потребности и мотива, выявляемыми с помощью различных опросников.