- •1.Народно хозяйствнное значение химической защиты растний и задачи стоящие перед ней на современном этапе развития с/х.

- •4.Применение отравленных приманок, приготовление, состав.

- •Размер капель

- •8.Опылевание.

- •9.Метод фумигации, аэрозоли, характеристика.

- •11.Вспомогательные вещества применяемые при изготовлении пестицидов,их характеристика(ссб,оп-7,оп-10,)

- •10.Методы протравливания семян и суть технологии

- •12.Классификация химических средств защиты растений.

- •16.Поведение пестицидов в почве и их влияние на почвенную микрофлору и фауну и агротехнические свойства

- •17.Ограничение и локализация химическеих обработок

- •21. Меры первой помощи при отравлении медным купоросом и фосфидом цинка

- •22.Влияние факторов внешней среды на эффективность применения пестицидов

- •23 Влияние пестицидов на характер взаимосвязи в биоценозах

- •24. Пути снижения воздействия пестицидов на окружающую среду

- •25 Общая характеристика инсектицидов

- •26. Характеристика хлорорганических соединений

- •27.Характеристика синтетических пиретроидов

- •28. Общая характеристика фосфорганических соединений

- •29. Производные тиофосфорной кислоты

- •31.Фумиганты.

- •33.Зооциды(родентициды)

- •34.Общая характеристика гербицидов

- •35.Производные арилоксиуксусной кислоты(2,4д аминная соль,60%2м -4х70%,Агритокс

- •36.Производные карбаминовой и тиокарбаминовой кислот(триаллат,эптам)

- •38. Производные симметрических триазинов(Зенкор)

- •Триазины

- •Классификация

28. Общая характеристика фосфорганических соединений

Фосфоорганические соединения (или ФОС) – инсектициды и фунгициды, производные пятивалентного фосфора, имеющие сходные механизмы действия на насекомых.

До появления синтетических пиретроидов фосфорорганические соединения были наиболее широко применяемыми и разнообразными по ассортименту пестицидами. Они вытеснили стойкие и опасные для окружающей среды хлорорганические соединения.

Важнейшими их преимуществами и свойствами являются:

высокая инсектицидная и акарицидная активность и широкий спектр действия на вредных членистоногих (за исключением Диазинона);

широкий диапазон персистентности соединений, разложение которых происходит в большинстве случаев с образованием практически нетоксичных для человека и животных соединений;

относительно быстрое протекание метаболизма в организме позвоночных и отсутствие способности накапливаться в их тканях, а также сравнительно небольшая хроническая токсичность или полное ее отсутствие;

быстрое разложение в почве (кроме хлорпирифоса – вещество может сохраняться в почве до двух лет);

системное и глубинное действие ряда инсектицидных препаратов;

малый расход препарата и быстрота действия на вредителей растений и паразитов животных;

умеренная токсичность для рыб;

наличием препаратов системного действия;

Недостатком фосфорорганических соединений как пестицидов является появление резистентных популяций и высокая острая токсичность для млекопитающих, что требует соблюдения соответствующих мер предосторожности при их использовании

29. Производные тиофосфорной кислоты

Замена одного из атомов кислорода в производных фосфорной кислоты на серу приводит к значительному уменьшению токсичности соединений для млекопитающих без существенного изменения инсектицидной и акарицидной активности, хотя имеются и исключения. В связи с этим производные тиофосфорной кислоты получили широкое применение в сельском хозяйстве и в системе здравоохранения для борьбы с вредными членистоногими.

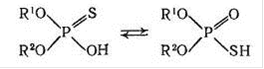

Как известно, производные тиофосфорной кислоты могут иметь структуру тионов или тиолов:

,

,

Тионовые производные при нагревании или воздействии тех или иных реагентов перегруппировываются в тиоловые изомеры.Эта реакция известна под названием перегруппировки Пищемука. В зависимости от условий и реагентов простейшие производные тиофосфорной кислоты, например соли, образуют или тиоловые, или тионовые изомеры. Это обусловлено двойственной реакционной способностью производных тиофосфорной кислоты вследствие таутомерии:

,

,

Большинство тиоловых производных более токсично для млекопитающих, чем изомерные им тионовые соединения.

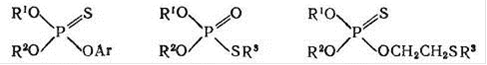

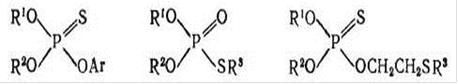

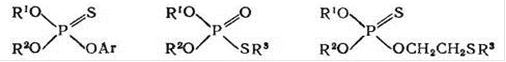

В качестве пестицидов применяются главным образом смешанные эфиры тиофосфорной кислоты структур (1) - (5), где R - низший алифатический радикал, Аr - ароматический или гетероциклический радикалы, содержащие различные заместители в ядре или гетероцикле, а также амидотиофосфаты структуры (6) и ( 7). Соединения (1) и (8) используют в качестве фунгицидов, а соединения (6) - как гербициды.

(1) (2) (3)

(4) (5)

(6) (7) (8)

Из химических свойств смешанных эфиров тиофосфорной кислоты прежде всего следует указать их способность к гидролизу с отщеплением алифатического или ароматического радикалов. Инсектицидные свойства их в результате гидролиза практически полностью теряются.

Наряду с гидролизом тионовые эфиры тиофосфорной кислоты легко окисляются. Окисление идет по атому серы и при действии сильных окислителей получается серная кислота. Токсичность образующихся при окислении фосфатов значительно выше. Тиоловые эфиры тиофосфорной кислоты также способны к окислению и в этом случае окисление идет по атому серы, конечным продуктом окисления является соответствующая сульфоновая кислота. Продукты окисления тиоловых эфиров значительно менее токсичны, чем исходные вещества.

В организме животных и объектах окружающей среды производные тиофосфорной кислоты подвергаются окислению и гидролизу. На первой стадии окисления отщепляется тионовая сера и тиофосфаты переходят в соответствующие производные фосфорной кислоты, большинство которых более высоко токсичны, чем исходные соединения. Тиофосфаты подвергаются также гидролизу с образованием кислых эфиров тиофосфорной и фосфорной кислот, большинство которых мало токсичны для млекопитающих. Как правило, реакции окисления и гидролиза протекают почти одновременно, вследствие чего образуются мало токсичные для животных соединения.

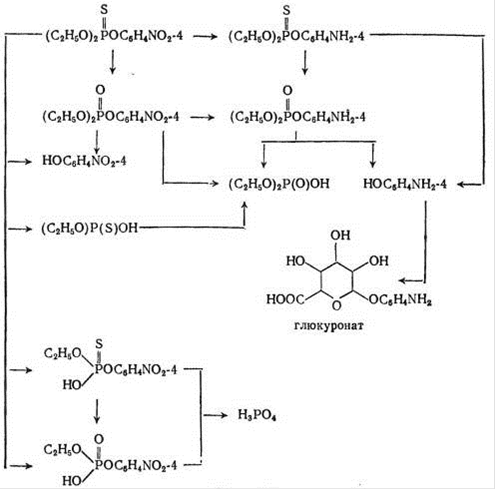

В качестве примера на схеме 3 показаны основные пути метаболизма тиофоса.

Схема 3.

Аналогично разлагаются и многие другие эфиры тиофосфорной кислоты. В частности, по аналогичной схеме протекает метаболизм фенитротиона в организме комнатных мух, резистентных к тиофосфатам. Однако в этом случае наряду с гидролизом и окислением по атому серы окисляется метальная группа в ароматическом ядре до гидроксиметильной.Имеются указания об адсорбции фенитротиона почвой. При наличии в эфирном радикале сульфидных групп они сначала окисляются до сульфоксидов и сульфонов, затем до сульфоновых кислот. Последняя реакция протекает более медленно и приводит практически к полному распаду соединения на простейшие продукты.

или

Замена одного из атомов кислорода в производных фосфорной кислоты на серу приводит к значительному уменьшению токсичности соединений для млекопитающих без существенного изменения инсектицидной и акарицидной активности, хотя имеются и исключения. В связи с этим производные тиофосфорной кислоты получили широкое применение в сельском хозяйстве и в системе здравоохранения для борьбы с вредными членистоногими.

Как известно, производные тиофосфорной кислоты могут иметь структуру тионов или тиолов:

Тионовые производные при нагревании или воздействии тех или иных реагентов перегруппировываются в тиоловые изомеры. Эта реакция известна под названием перегруппировки Пищемука. В зависимости от условий и реагентов простейшие производные тиофосфорной кислоты, например соли, образуют или тиоловые, или тионовые изомеры. Это обусловлено двойственной реакционной способностью производных тиофосфорной кислоты вследствие таутомерии:

Большинство тиоловых производных более токсично для млекопитающих, чем изомерные им тионовые соединения.

Из химических свойств смешанных эфиров тиофосфорной кислоты прежде всего следует указать их способность к гидролизу с отщеплением алифатического или ароматического радикалов. Инсектицидные свойства их в результате гидролиза практически полностью теряются.

Наряду с гидролизом тионовые эфиры тиофосфорной кислоты легко окисляются. Окисление идет по атому серы и при действии сильных окислителей получается серная кислота. Токсичность образующихся при окислении фосфатов значительно выше. Тиоловые эфиры тиофосфорной кислоты также способны к окислению и в этом случае окисление идет по атому серы, конечным продуктом окисления является соответствующая сульфоновая кислота. Продукты окисления тиоловых эфиров значительно менее токсичны, чем исходные вещества.

В организме животных и объектах окружающей среды производные тиофосфорной кислоты подвергаются окислению и гидролизу. На первой стадии окисления отщепляется тионовая сера и тиофосфаты переходят в соответствующие производные фосфорной кислоты, большинство которых более высоко токсичны, чем исходные соединения. Тиофосфаты подвергаются также гидролизу с образованием кислых эфиров тиофосфорной и фосфорной кислот, большинство которых мало токсичны для млекопитающих. Как правило, реакции окисления и гидролиза протекают почти одновременно, вследствие чего образуются мало токсичные для животных соединения.

30. Пиретроиды.

Пиретроиды – группа инсектицидов, получившая свое название из-за структурного сходства и близости механизма действия с естественными пиретринами. Природные пиретроиды (пиретрины) содержатся в цветках пиретрума (далматской ромашки), их аналогами являются искусственно созданные синтетические пиретроиды.

Сегодня они широко распространены в качестве инсектицидов для борьбы с вредителями плодовых и огородных культур, вредителями запасов продовольствия в быту, для обработки сельскохозяйственных животных против эктопаразитов.[8]

Преимуществами пиретроидов являются следующие свойства:

-

селективная токсичность (селективность);

-

возможность модификaции каждой части молекулы при сохранении активности;

-

сохранение высокой инсектицидной эффективности и минимальной токсичности для рыб;

-

возможность создания почвенных инсектицидов и эффективных фумигантов.[7]

Кроме того, синтетические пиретроиды – липофильные вещества, хорошо удерживаются кутикулой листьев и, ограниченно проникая в них, обеспечивают глубинное инсектицидное действие.[4]Одним из самых распространенных пиретроидов в настоящий момент является циперметрин и его изомеры.

Действие на вредные организмы

мгновенное проникновение пиретроидов через покровы насекомых, обеспечивая быстрое поражение.[7] Далее пиретроиды воздействуют на нервную систему насекомых, вызывая паралич и смерть.

В отличие от многих других соединений пиретроиды действуют при низких положительных температурах, что дает возможность применять их в ранне-весенний период. По другим данным, наилучшие результаты при применении пиретроидов возможны при умеренных положительных температурах.[2]

В отличие от фосфорорганических инсектицидов и карбаматов они не уничтожают скрытоживущих вредителей и применяются чаще всего против листогрызущих насекомых.[2]

Длительное применение синтетических пиретроидов вызывает у насекомых приобретенную устойчивость (групповую и перекрестную). Уровень резистентности может достигать десяти тысяч, что означает, что для уничтожения резистентных по отношению к какому-нибудь инсектицидному веществу вредителей нужно использовать в десять тысяч раз больше вещества в сравнении с обычными насекомыми.

Также нередко проявляется кросс-резистентность, при которой применение препаратов на основе одного действующего вещества приводит к появлению рас насекомых устойчивых не только к этому, но и к другим действующим веществам. Преодоление резистентности является серьезной проблемой.

Токсикологические характеристикиПиретроиды относительно стабильны на солнечном свету, на неживых поверхностях могут сохраняться до одного года (перметрин). Они слабо передвитаются в почве, под действием микрофлоры разрушаются в течение 2 – 4 недель, почти не проникают в растения. Их период полураспада (ДТ50) на поверхности растений составляет 7 – 9 дней, остатки обнаруживаются в течение 20 – 25 дней.[7]

Благодаря липофильности вещества хорошо удерживаются кутикулой листьев и не смываются дождем, а низкое давление паров обеспечивает длительное остаточное действие и препятствует распространению пиретроидов в окружающей среде воздушными потоками. Эти же физические свойства ограничивают подвижность пиретроидов в почве: благодаря хорошей адсорбции распространение пиретроидов возможно лишь при эрозии почвы. Пиретроиды почти нерастворимые в воде. Липофильность и нерастворимость обусловливают высокую токсичность веществ в отношении насекомых и отсутствие системного действия (пиретроиды – это контактные, отчасти кишечные токсиканты). Продукты расщепления пиретроидов на свету имеют пониженную биологическую активность. Практически достаточная устойчивостъ пиретроидов в окружающей среде сочетается с их быстрой инактивацией (благодаря расщеплению) в системе метаболизма.

При введении в организм животных пиретроиды попадают в жировые отложения и мозг, причем из жировых тканей они выводятся на протяжении 3-4 недель, а из мозга – значительно быстрее.