- •Механизация и технология животноводства.

- •1. Понятие комплексной механизации животноводческих ферм и комплексов. Методика расчета уровня механизации.

- •2. Понятие производственно–технологической линии (птл) в животноводстве, принцип их составления.

- •3. Способы содержания крс. Комплекты стойлового оборудования. Определение оптимальных параметров стойла.

- •4. Способы содержания животных. Комплекты технологического оборудования.

- •5. Способы и средства для удаления навоза. Расчет объема навозного канала.

- •6. Классификация средств для уборки навоза. Обоснование выбора средства для уборки навоза.

- •7. Методика обоснования типа и размеров навозохранилища.

- •8. Способы утилизации навоза и внесения его в почву.

- •9. Физиологические основы процесса машинного доения коров. Способы извлечения молока из вымени коровы.

- •10. Типы доильных аппаратов и их краткая характеристика. Расчет потребности в доильных аппаратах.

- •11. Типы доильных установок. Критерии выбора. Расчет годового выхода молока.

- •12. Автоматизированные доильные установки, область их применения и краткая характеристика.

- •13. Способы первичной обработки молока и комплекс машин. Расчет объема молока, подлежащего обработке.

- •14. Способы и обоснование выбора машин для приготовления кормов к скармливанию.

- •15. Система машин для раздачи кормов (наименование и марки). Расчет линии кормораздачи.

- •1.3. Устройство мобильных кормораздатчиков

- •1.4 Устройство стационарных кормораздатчиков

- •16. Критерии выбора и определение производительности кормораздатчиков.

- •17. Классификация кормораздатчиков. Расчет потребности в кормораздатчиках.

- •18. Система машин и технология приготовления травяной муки и гранул.

- •19. Обоснование типа и размеров силосных сооружений.

- •20. Технология приготовления измельченного корма и комплекс машин. Расчет затрат энергии на измельчение кормов.

- •21. Классификация и принципиальные схемы машин для измельчения кормов резанием.

- •22. Дозаторы кормов, их классификация и характеристика.

- •23. Смешивание кормов. Типы кормосмесителей применяемых в животноводстве.

- •24. Система машин для обеспечения нормального микроклимата в животноводческих помещениях.

- •25. Системы вентиляции животноводческих помещений и их характеристики. Расчет необходимой кратности воздухообмена.

- •26. Понятие и основные параметры микроклимата в животноводческих помещениях.

- •27. Система машин для стрижки овец (марки, характеристика).

- •28. Система и оборудование для то комплекса машин на животноводческих фермах.

- •29. Механизация процессов при промышленном производстве яиц и мяса птицы.

- •30. Источники водоснабжения животноводческих ферм и комплексов. Типы водозаборных сооружений.

25. Системы вентиляции животноводческих помещений и их характеристики. Расчет необходимой кратности воздухообмена.

По принципу действия системы вентиляции животноводческих помещений делят на естественную (гравитационную), принудительную с механическим побуждением движения воздуха и комбинированную.

При естественной вентиляции воздухообмен происходит вследствие разности плотностей воздуха внутри и вне помещения. При этом значительное влияние оказывают скорость и направление ветра. Такая система не обеспечивает необходимый воздухообмен при одинаковой температуре внутри и вне помещения и отсутствии ветра.

Принудительная вентиляция с механическим побуждением движения воздуха, в свою очередь, подразделяется на приточную, вытяжную и приточно-вытяжную. Кроме того, первая может быть без подогрева или с подогревом подаваемого в животноводческое помещение воздуха.

По назначению вентиляционные системы в животноводческих помещениях делят на общеобменные и комбинированные, хотя на практике существует еще и местная система, которая может удалять воздух из зоны загрязнения или подавать его в определенные места. В чистом виде местная система вентиляции не применима, так как не позволяет обеспечивать микроклимат во всем помещении.

Эффективность механической системы вентиляции в значительной степени определяется аэродинамической схемой воздухообмена. Существуют следующие принципиальные схемы воздухообмена: «сверху вверх», «снизу вверх», «сверху вниз». Наиболее приемлемы механические приточно-вытяжные системы, работающие по последней схеме.

По характеру распределения приточного воздуха различают механические системы вентиляции с рассредоточенной (при наличии воздуховодов) и сосредоточенной подачей (путем мощных струй).

Централизованные системы вентиляции (микроклимата) применяют на крупных фермах и комплексах с центральными источниками теплоснабжения (котельные с теплоносителем – паром или горячей водой). На фермах, удаленных от центральных источников теплоснабжения, целесообразно и экономично использовать децентрализованные системы на базе оборудования с электротепловыми установками.

В птичниках с клеточным и напольным содержании птицы возможны следующие принципиальные схемы вентиляции.

Варианты подачи воздуха:

1. В холодный период через калориферы или теплогенераторы, центробежные вентиляторы, по воздуховоду из герметичного материала, расположенному под потолком;

2. В переходный период аналогично холодному и частично через шахты в потолочном перекрытии;

3. В теплый период через шахты в потолочном перекрытии.

Варианты удаления воздуха:

1. Через отверстия в стене при помощи центробежных трехскоростных вентиляторов по герметичному воздуховоду, выполненному из кирпича вдоль наружных стен;

2. При помощи многоскоростных вентиляторов, расположенных в боковых стенах помещения (для зон с t = -150С и выше) (рис. 7.6 (б, в);

3. Естественная вытяжка загрязненного воздуха под давлением свежего через трубы, установленные в окнах и закрытые снаружи полиэтиленовой пленкой и ветровым козырьком. Трубы устанавливают на высоте 1 м от уровня пола через 6 м. Такую систему вентиляции можно применять при ширине зданий не более 12 м.

Перечисленные системы вентиляции относятся к системам с рассредоточенной подачей воздуха, что способствует равномерному его распределению.

При клеточном содержании птицы также можно применять приточно-вытяжную механическую систему вентиляции с подогревом приточного воздуха в зимнее время.

Установлено, что в разное время года в животноводческих помещениях действуют различные вредные факторы, к которым можно отнести большие или недостаточные количества теплоты, влаги и углекислого газа. В зависимости от наружных условий (в основном от температуры наружного воздуха) тот или иной фактор может быть преобладающим. Так, для типовых животноводческих и птицеводческих помещений при наружной температуре – 20…300С наибольшее отрицательное воздействие оказывает влага, с температуре ниже – 200С углекислый газ, при – 100С и выше – теплота.

Поэтому воздухообмен в животноводческих помещениях в холодный (отапливаемый) период года рассчитывают исходя из условий удаления избытков углекислого газа и выделяющихся водяных паров, а в переходный и теплый (летний) период года – избытков теплоты и влаговыделений.

Исходные данные для расчета воздухообмена, в частности, предельно допустимые концентрации вредных веществ в помещениях, оптимальные параметры внутреннего воздуха, тепло -, влаго - и газовыделения животных и птиц принимают по справочно-нормативным документам.

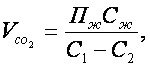

Воздухообмен, необходимый для поддержания допустимой концентрации углекислого газа для животноводческих помещений, м3/ч:

(5.10)

(5.10)

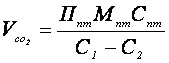

для птицеводческих помещений:

,

(5.11)

,

(5.11)

где Пж и Ппт - число животных или птицы, голов;

Сж – количество углекислого газа, выделенное одним животным, л/ч;

Мпт - масса одной птицы, кг;

Спт - количество углекислого газа, выделенное птицей, л/ч на 1 кг массы;

С1 – предельно допустимая концентрация углекислого газа в помещении, л/м3;

С2 – концентрация углекислого газа в атмосферном воздухе, равная 0,3 л/м3.

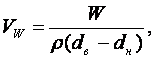

Воздухообмен по допустимому содержанию в воздухе водяных паров:

(5.12)

(5.12)

где W - общее количество влаги, выделяемое в помещении (учитывается количество влаги, выделяемое животными при дыхании, а также суммарное влаговыделение от открытой и смоченной поверхностей в помещении), г/ч;

![]() -

плотность воздуха, равная 1,2 кг/ м3;

-

плотность воздуха, равная 1,2 кг/ м3;

dв и dн – влагосодержание соответственно внутреннего и наружного воздуха, определяемое по Н-d – диаграмме, ч/ кг сухого воздуха.