oporny_konspekt_lektsy_IE

.pdf6.2Рынок труда в условиях экономики знаний.

Информационные технологии, автоматизированные производственные системы и другие современные технологии инновационной экономики меняют характер и содержание процесса труда во всех областях экономики. Его интеллектуализация, креативный характер, рост информационной, нервно-эмоциональной нагрузки, расширение сфер деятельности требует от работников высокого уровня образования,

новых профессиональных компетенций: творческих, коммуникативных способностей, умения работать в команде, устойчивости к стрессу.

Следовательно, изменяются критерии профессиональной пригодности и

деловой оценки персонала, формы и методы формирования профиля идеального работника. Трансформируются основы формирования корпоративной культуры.

Существенно меняется и организация труда, требующая развитие навыков самоменеджмета.

На смену прежней привязанности к рабочему месту, жесткому режиму приходят гибкие графики рабочего времени, работа на дому, временная занятость, разделение рабочих мест. Вместе с тем, как показывает зарубежный опыт, организационная и временная гибкость усиливает эксплуатацию работников, приводит к пренебрежению их законных интересов, поскольку позволяет, пользуясь их изолированностью от коллег, увеличивать сверхурочное время, ограничивать доступ к информации, в том числе о возможностях карьерного роста и повышения заработной платы. Усиливается вмешательство руководства компании в личную жизнь работниках.

Быстрые изменения в технологической среде инновационной экономике меняют

требования к структуре приобретаемых в процессе обучения компетенций, которые подразделяются на две составляющие.

Первая составляющая, это компетенции, получаемые им в результате общей подготовки, оплачиваемой в основном им самим, которая позволяет ему работать во многих фирмах по различному профилю. Общий человеческий капитал (общая подготовка) как экономическая категория не тождественна общему образованию как результату приобретения теоретических знаний или формальной квалификации прописанной в дипломе. Применительно к отдельному человеку она выражается в уровне профессиональных умений и навыков, приобретение которых порой выходит за рамки формального образовательного процесса. И представляет собой одну их проблем современного образовательного процесса высшей школы РФ.

Вторая часть компетенций составляет специфический человеческий капитал, представляющий собой квалификационные качества, связанные с деятельностью только определенной фирмы, и являющиеся результатом инвестирования самой фирмы. В случае увольнения работника, на фирму ложатся потери вложений. Фирма держится за работника потому, что на рынке труда нет такого специфического ресурса. При увольнении работника также несет потери - приобретенные знания не могут быть перенесены в другую фирму. Работник держится за место, поскольку при переходе в другую фирму специфическую подготовку придется осваивать заново. Образуется ситуация, которая служит базой стабилизации кадрового состава: работнику выгоднее делать карьеру в одной фирме, а не искать более высокую оплату в другой. Исключается риск недостоверных сигналов о качестве работника и необходимость проверять знания,

51

зафиксированные в различных дипломах и свидетельствах. За отсутствие риска работодатель вынужден платить более высокую заработную плату. Двусторонняя монополия имеет и отрицательные последствия - развивается рутинное отношение к работе.

Процесс подготовки и накопления специфического капитала создает предпосылки для реализации такой модели управления как управление знаниями - MBL (management by learning). Эти возможности затрагивают как систему электронного обучения (дистанционное, Интернет, Экспертно-консультативные сети, доступ в фонды библиотек и др.), так и систему корпоративных знаний на базе Интернет, как одну из форм «обучающейся» организации. А также формируют единое информационное образовательное пространство образования и производства.

Эффективность и богатство экономики, основанной на знаниях, и новых технологиях определяется не столько самими знаниями и технологиями, сколько в умении передавать их в экономику страны для создания необходимых потребительских товаров и услуг.

Нерешенные проблемы кадрового обеспечения инновационных процессов серьезно тормозят разработку и коммерциализацию нововведений. Поэтому сегодня речь идет не только о нехватке высокопрофессиональных специалистов сферы НИОКР, способных создавать инновации, но и тех, кто готов реализовать их на практике - инновационных менеджерах или предпринимателях.

Российская система образования выпускает специалистов, хорошо подготовленных лишь к репродуктивной, но не творческой деятельности. Затраты интеллектуального труда специалистов НИОКР преимущественно направлены на оптимизацию количественных параметров морально устаревших технологий, техники и изделий. Россия не является автором создания инновационной техники, соответствующей требованиям XXI века. Таким образом, в России существует явный недостаток творческой способности.

Уходящее поколение выдающихся ученых и специалистов: конструкторов, технологов слабо восполняется молодым поколением. Существует так называемый разрыв поколений. Подобный разрыв существует и в области образования: возрастной ценз большей части преподавателей высшей школы за пределами пятидесяти лет. Помимо оттока творческой молодежи за рубеж, за годы реформ 90-х годов XX века непрестижность интеллектуального и преподавательского труда, отождествление его с низким уровнем заработка, моральной устарелостью и страхом перед будущим, дискредитировали профессию преподавателя в глазах молодежи, также как и профессии других областей: учителя школы, токаря, слесаря, конструктора и т.д.

«Сырьевая» экономика невосприимчива к инновациям, она не востребует новые научные знания, инновационные технологии, высококвалифицированных специалистов, не побуждает к творчеству. По числу научно-исследовательских статей, опубликованных в рецензируемых научных журналах и изданиях, включенных в систему индекса научного цитирования - индексу научно-исследовательской активности (Science and Engineering

Indicators), Россия занимает 14 место среди 180 стран мира.

Россия потеряла связи с мировым научным сообществом, разучилась думать научно: в образовании исчезла методология, потеряны навыки проведения научных исследований, чему немало способствовало физическое и моральное устаревание материально-техническое базы научных и образовательных организаций. Наука перестала

52

быть и инструментом поиска истины, и идеологической составляющей в борьбе за движение к материалистическому «светлому коммунистическому будущему».

Для развития инновационной экономики и реализации, поставленных государством задач в области образования и науки, необходимы квалифицированные кадры, способные к инновационному мышлению, за подготовку которых отвечает высшая школа. Российские вузы пока способны обеспечивать качественное базовое образование, особенно в области естественных наук, информатики и математики, однако многолетняя тенденциях к деградации до сих пор не преодолена. Международные рейтинги лучших российских университетов понижаются на протяжении нескольких последних лет.

Несмотря на высокий уровень требований, предъявляемых к ППС, базовый оклад преподавателя вуза без степени (а в ряде регионов и со степенью) порой ниже, чем у учителя средней школы. Индивидуальные надбавки, за счет которых руководство вузов отчитывается о повышении средней заработной платы, на практике устанавливаются некоторой части ППС за дополнительную к основной работу и не заменяют увеличение базового оклада. Кроме того, даже в ведущих вузах значительная часть ППС, например ответственная за общую подготовку студентов (гуманитарные и естественные дисциплины), получает лишь базовый оклад, не имея упомянутых надбавок. Это усложняет возможность решения задачи вхождения пяти российских вузов в первую сотню международных рейтингов.

Большинство представителей отечественного бизнеса желают по минимуму быть задействованы в образовательном процессе и при этом получить «укомплектованного» специалиста способного к творческим и инновационным решениям. Инновационная продукция рассматривается ими исключительно как продукт готовый к внедрению. В то время как в развитых странах бизнес работает на основе принципа самофинансирования НИОКР, но и берет на себя затраты венчурных фондов малого инновационного бизнеса и университетов.

По мнению зарубежных ученых, происходит во всем мире «массификация» высшего образования. Она характеризуется большей социальной мобильностью для растущего сегмента населения, новыми моделями финансирования высшего образования, все более диверсифицированными системами высшего образования в большинстве стран, снижением академических стандартов. Международная мобильность студентов в западноевропейских странах включает в себя два потока:

1)студентов из Азии, поступающих в основные академические системы Северной Америки, Западной Европы и Австралии;

2)мобильность внутри Европейского Союза в рамках различных программ поддержки мобильности студентов.

Значительное уменьшение числа людей студенческого возраста, особенно в областях естественных наук, технологии, инженерии и математики (STEM) в развитых странах увеличивают значимость социальной мобильности студентов. Многочисленные поставщики знаний разрабатывают различные программы и новые способы обучения. Миграционные потоки студентов и ученых по-новому формируют облик национальных экономики. Отток умов из развивающихся стран в развитые способствует еще большему усилению разрыва между уровнями развития стран.

53

7. Система финансирования инновационных проектов на предприятии.

7.1 Анализ источников инвестирования инновационной деятельности.

Под инвестициями, понимают вложения финансовых и материально-технических средств, с цель получения социального, экономического и экологического эффекта в будущем. Основными традиционными источниками финансирования инвестиционной деятельности являются; собственные средства, заемные средства, кредиты, гранты и субсидии, иностранные финансовые средства, ассигнования (бюджетные средства, безвозмездные и возвратные с %), целевое финансирование, лизинг.

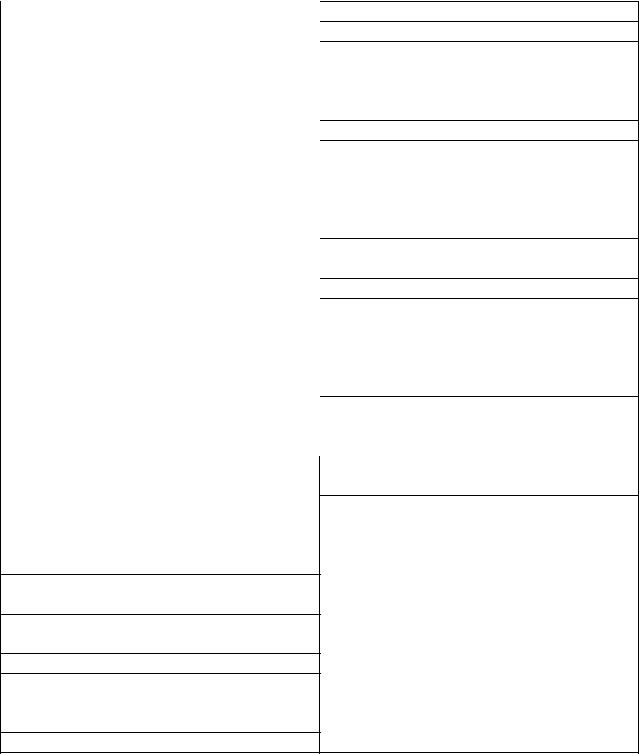

Таблица 1 – Характеристика источников финансирования инновационных проектов.

Источники |

Ограничения и |

|

Преимущества |

Недостатки |

|||||||

финансирования |

требования |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Кредиты |

Наличие |

|

|

|

Гибкость |

|

в |

Риск |

не |

возврата. |

|

|

ликвидного |

залога. |

заимствовании |

и |

Высокая |

|

|

||||

|

Проверенная |

|

обслуживании |

|

процентная |

ставка. |

|||||

|

надежность |

|

|

кредита. |

Отсутствие |

Особые требования |

|||||

|

кредитора. |

|

Высокие |

оперативного |

|

к |

ликвидному |

||||

|

требования |

|

|

в |

контроля. |

|

|

залогу. |

|

|

|

|

качестве |

|

бизнес- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

плана проекта |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

Венчурный капитал |

Наличие |

|

|

|

Использование |

опыта |

Процесс получения |

||||

|

уникальной |

идеи |

работы в |

условия |

прибыли |

долгий и |

|||||

|

проекта. |

Высокий |

финансовых рисков. |

сложный. |

Инвестор |

||||||

|

проф. |

|

уровень |

|

|

|

может вмешиваться |

||||

|

команды. |

Большой |

|

|

|

в |

|

кадровую |

|||

|

потенциал |

|

|

|

|

|

|

политики. |

|

|

|

|

предприятия. |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Государственное |

Проект |

|

|

|

Процент |

|

выплат |

Большие трудности |

|||

финансирование |

многоцелевой |

|

небольшой |

|

в |

в |

получении. |

||||

|

(социальные, |

|

длительные сроки. |

Небольшой |

объем |

||||||

|

экологические, |

и |

|

|

|

предоставляемого |

|||||

|

инновации) |

|

|

|

|

|

|

кредита. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

Целевые |

Устойчивая |

|

и |

Использование |

опыта |

Жесткий |

контроль |

||||

инвестиции |

надежная |

|

позиция |

инвестора. |

|

|

инвестора |

|

за |

||

|

на рынке. |

|

Наличие |

Трудности при отказе |

процессом |

|

|||||

|

высоко |

|

|

|

инвестора |

|

|

принятия решений. |

|||

|

профессиональных |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

менеджеров |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

В деловой практике принято придерживаться правилами четырех «Д».

54

1.деловая репутация.

2.денежный поток.

3.дополнительное обеспечение.

4.доля собственного капитала должна быть обоснована между собственными и заемными средствами. Это называется финансовым «рычагом».

Таблица 2 - Сравнительная характеристика традиционных способов финансирования.

|

ПРЕИМУЩЕСТВА |

|

|

НЕДОСТАТКИ |

|

|

|

||||

|

|

Собственные средства (чистая прибыль и амортизация) |

|

|

|

|

|||||

1. |

Отсутствие |

дробления |

акционерного |

1.Может |

возникнуть |

конфликт |

с |

||||

капитала |

|

|

собственниками, если их несколько. |

|

|

|

|||||

2. Возможность использования налоговых льгот |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

по налогу на прибыль |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

Рублевые банковские кредиты |

|

|

|

|

|

|||

1. |

Отсутствие |

дробления |

акционерного |

1. |

Достаточно дорогой кредит |

|

|

|

|||

капитала |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2. |

Проценты (в пределах ставки ЦБ + 3%) |

2. |

Краткосрочный кредит, как правило |

|

|

||||||

относятся на себестоимость продукции, т.е. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

используется роль налогового щита |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

3. |

Наличие |

залогового обеспечения |

может |

||||||

3. |

Гибкость в заимствовании и погашении |

||||||||||

кредита |

|

|

повысить его стоимость |

|

|

|

|

||||

|

|

|

Валютные |

кредиты |

|

|

|

|

|

|

|

1. |

Отсутствие |

дробления |

акционерного |

1. |

Необходимость получения дохода в валюте |

||||||

капитала |

|

|

заимствования. Возможен рост валютного |

||||||||

|

|

|

|

риска. |

|

|

|

|

|

|

|

2 Проценты (в пределах ставки LIBOR+3%) |

2. |

Требует залогового обеспечения. |

|

|

|

||||||

относятся на себестоимость продукции. LIBOR. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

3.Может стать препятствием для получения |

|||||||||

3. |

Гибкость в заимствовании и погашении |

||||||||||

кредита |

|

|

финансирования или повысить его стоимость |

|

|||||||

|

|

|

Лизинг |

|

|

|

|

|

|

||

1. |

Отсутствие |

дробления |

акционерного |

1. |

Амортизация у |

лизингополучателя |

не |

||||

капитала |

|

|

включается в себестоимость продукции |

|

|

||||||

|

|

2. |

Под неликвидное |

оборудование |

требуется |

||||||

2. Оплата имущества в рассрочку |

|

||||||||||

|

|

|

|

дополнительное обеспечение |

|

|

|

|

|||

3. |

Лизинговые платежи включаются в состав |

3. |

Договор |

лизинга |

часто |

содержит |

условия |

||||

затрат. |

|

|

(например, |

списание |

со |

счетов |

денежных |

||||

4.Оборудование, служит залоговым средств) обеспечением сделки

5.Процентная ставка по лизинговым платежам

ниже, чем по кредитам

6.Невыплаты не приводят к банкротству

7.Платежи малых предприятий лизингополучателей по лизинговым сделкам освобождаются от НДС

8.Возможность проверить качество

55

ПРЕИМУЩЕСТВА |

НЕДОСТАТКИ |

оборудования

9.Возможность отказа

10.Возможность использования ускоренных методов амортизации

11.Проценты по кредиту относятся на затраты

12.Возможность уменьшения суммы налога на имущества в три раза (прямо пропорционален сроку амортизации)

13.Расходы на обязательное и добровольное страхование имущества относят на себестоимость, что уменьшает налогооблагаемую базу

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

Частное размещение акций |

|

|

|

|||

1. |

Не меняется размер обязательств |

|

1. |

Ведет к дроблению акционерного капитала |

||||||||

2. |

Выплаты |

дивидендов |

по |

обязательствам |

2. |

Размещение эмиссии часто сопряжено с |

||||||

акций не обязательны, а невыплата по ним не |

реструкционными |

условиями (обеспечение |

||||||||||

угрожают банкротству |

|

|

|

|

представительства в совете директоров) |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

3. |

Позволяет |

дополнительные |

источники |

|

|

|

|

|

||||

финансирования вторичной эмиссии |

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

Публичные размещения акций |

|

|

|

|||

1. |

Выплаты |

дивидендов |

по |

обязательствам |

1. |

Ведет к дроблению акционерного капитала |

||||||

акций не обязательны |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

2. |

Высокие |

трансакционные |

издержки |

|||||||

2. |

Повышение ликвидности акций (увеличение |

|||||||||||

потенциальных покупателей) |

|

|

размещения (эмиссии) |

|

|

|||||||

3. |

Повышение престижа и рейтинга фирмы |

3. |

Высокие требования |

по предоставлению |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

информации о фирме (бизнес-план) |

|

|||

|

|

4. |

Для успешного размещения пакета акций |

|||||||||

4. |

Возможность привлечения значительных по |

|||||||||||

объему инвестиций |

|

|

|

|

необходимо отсутствие контрольного пакета в |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

одних руках |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Выпуск |

облигаций |

|

|

|

|

1. |

Отсутствие |

дробления |

акционерного |

1. |

Проценты выплачиваются из чистой прибыли |

|||||||

капитала |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2. |

Отсутствие ликвидного вторичного рынка |

|||||||

2. |

Возможность |

привлечения |

мелких |

|||||||||

инвесторов |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3. |

Рыночная ставка процента слишком высока |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

4. |

Существуют |

препятствия |

для |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

дополнительного финансирования |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

векселей |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Выпуск |

|

|

|

||

1.Отсутствие дробления акционерного капитала |

1. |

Форма краткосрочного финансирования |

||||||||||

2. |

Проценты выплачиваются из прибыли |

2. |

Ограниченные возможности по привлечению |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

значительных сумм |

|

|

||

3. |

Простая процедура выпуска |

|

|

3. |

Невысокая ликвидность |

|

|

|||||

4. |

Возможность |

использования |

векселей как |

|

|

|

|

|

||||

средства платежей и залога для получения |

|

|

|

|

|

|||||||

кредита |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

56

7.2 Специальные источники финансирования.

Лизинг - вид деятельности, аренда оборудования с правом выкупа.

Форфейтинг - форма трансформации коммерческого кредита в банковский кредит. Суть этой формы инвестирования в том, что устанавливаются финансовые отношения между покупателем (инвестором) и продавцом товара (бизнеса) на основе выписки и передачи комплекса векселей, которые обналичиваются в банке и выдаются продавцу за проданный товар. В этом случае, все права связанные с взысканием долга с покупателя, переходят от продавца к банку, который стал владельцем векселей. Форфейтинг для инвестора дорогая форма кредитования и имеет среднесрочный и долгосрочный характер.

Франчайзинг - это способ совместного ведения бизнеса с зарубежным партнером на основе договора о продаже коммерческой или промышленной лицензии на торговую марку, при условии непосредственного участия фирмы-владельца технологии (франчайзера) в производстве и сбыте продукции на рынке своего зарубежного партнера (франчайзи).

7.3 Анализ системы венчурного финансирования.

Венчурный капитал как экономическая категория выражает реализацию противоречивых интересов инвесторов и инноваторов в процессе долгосрочного инвестирования средств для создания и развития, ИП, гарантирования инвестиций и предупреждения рисков, взаимовыгодного распределения доходов от реализации инноваций.

Стратегическому инвестору покупка акций проблемной фирмы будет обходится дешевле, что даст высокую прибыль при успехе проекта.

В ряде венчурных институтов размещены средства государственных программ поддержки бизнеса, обычно направленные на этапе становления.

Индивидуальный сектор венчурного капитала представляют частные инвесторы, так называемые «бизнес - ангелы». Наиболее важна их роль на самых ранних стадиях зарождения и формирования инновационных компаний. Основными являются корпоративные структуры: пенсионные фонды, банки, страховые компании, крупные промышленные корпорации. Доля участия индивидуальных инвесторов в общем объёме инвестиций составляет не более 2%.

Источниками инвестиций на территории Российской Федерации являются:

·собственные финансовые ресурсы и внутрихозяйственные средства инвесторов;

·заемные финансовые средства инвесторов;

·привлеченные финансовые средства инвесторов;

·денежные средства, аккумулированные союзами, предприятий;

·инвестиционные ассигнования из государственного бюджета РФ, бюджетов республик в состав России, местных бюджетов и соответствующих внебюджетных фондов;

·иностранные инвестиции.

Самофинансирование может осуществляться за счет накопленных капитализированных прибылей; финансирования из собственного капитала предприятия,

57

уставного фонда фирмы (при повышении им действующего норматива поддержания определенной величины уставного капитала).

Заемные средства - это банковские кредиты К привлеченным средствам относят средства акционеров; средства, привлекаемых

от размещения на фондовом рынке новых выпусков акций. Иностранные инвестиции необходимы в любом обществе с рыночной экономикой,

7.4 Управление рисками в инновациях.

Риск неизменно сопутствует принятию любого хозяйственного решения в силу того, что неопределенность — неизбежное условие хозяйствования. Инновационная деятельность в большей степени, чем другие направления предпринимательской деятельности, сопряжена с риском, т.к. гарантия благополучного результата в практически отсутствует.

Риск в инновационном предпринимательстве можно определить как вероятность потерь, возникающих при вложении фирмой средств в производство новых товаров и услуг, в разработку новой техники и технологий, которые, возможно, не найдут ожидаемого спроса на рынке, и при вложении средств в разработку управленческих инноваций, которые не принесут ожидаемого эффекта. В отличие от крупных малые фирмы более подвержены риску, поэтому обычно их называют «рисковыми». Это обусловлено высокой зависимостью малых от изменения внешней среды. в среднем из каждых десяти фирм успеха добиваются лишь одна-две.

Чистые риски. На принятие управленческих решений всегда влияет ряд факторов, изменить действие которых невозможно. Это: налоговое законодательство, природногеографические условия, общественная мораль, .

Спекулятивные риски. В настоящее время выделяют следующие наиболее часто встречающиеся в инновационной деятельности риски:

риски ошибочного выбора инновационного проекта;

риски необеспечения инновационного проекта достаточным уровнем финансирования;

маркетинговые риски текущего снабжения ресурсами, необходимыми для реализации инновационного проекта;

маркетинговые риски сбыта результатов инновационного проекта;

риски неисполнения хозяйственных договоров (контрактов);

риски возникновения непредвиденных затрат и снижения доходов;

риски усиления конкуренции;

риски, связанные с недостаточным уровнем кадрового обеспечения;

риски, связанные с изменением курса иностранной

Инновационный риск чаще всего возникает при следующих ситуациях:

при внедрении более дешевого метода производства товара;

при создании нового товара на старом оборудовании;

при производстве нового товара с помощью новой техники и

технологии.

58

А также внешние и внутренние риски, к первым нужно адаптироваться, вторые – можно контролировать. Примеры инновационного риска (новый товар на старом оборудовании, новый товар на новом оборудовании).

Портфельные риски – систематические и те, которые можно диверсифицировать с его помощью. Создание портфеля принцип диверсификации, линейный коэффициент корреляции, про него и смысл

7.5 Виды инновационных рисков

Риск снижения доходности обусловлен снижением размера процентов (дивидендов) по кредитам, портфельным инвестициям и вкладам. Портфельные инвестиции - это ряд инвестиционных проектов, включенных в стратегический план развития фирмы. Связь инноваций и инвестиций.

Риск упущенной выгоды - это риск возможного наступления ущерба в результате неосуществления мероприятия (страхования, хеджирования).

Риск прямых финансовых потерь - связанный с потерей капитала.

Процентные риски - это потери инвестиционных институтов, коммерческих банков, в результате превышения процентных ставок, выплачиваемых по привлеченным средствам, над ставками по предоставляемым кредитам.

Кредитные риски - это неуплата заемщиком долга и по процентам кредита.

Риск банкротства - это полная потеря инвестиционного капитала в результате экономически невыгодного его использования.

Селективные риски - это риски выбора неудачного способа вложения капитала, вида ценных бумаг для инвестирования средств, направленных на формирование реального или финансового инвестиционного портфеля.

Риск оригинальности - инвестирование в «прорывные технологии» является рискованным при получении планируемого результата.

Риск информационной неадекватности. Созданных, в свое время,

технологических разработках, которые долгие годы были не востребованы по тем или иным причинам, но интерес к ним существует и по сей день.

Риск технологической неадекватности. Существует принципиальная разница между технологией как продуктом интеллектуальной деятельности и технологией как объектом инвестирования.

Риск финансовой неадекватности состоит в несоответствии содержания инвестиционного проекта и финансовых средств, для его реализации.

7.6 Методы оценки рисков в системе инвестиционного проектирования Инвестиционные риски проявляются:

1.в снижении доходности при влиянии внешних и внутренних факторов

2.В упущенной экономической выгоде.

3.В прямых экономических потерях, банкротство партнера, колебание рыночной конъюнктуры.

Оценка рисков включает качественный и количественный анализ.

Риск можно характеризовать с помощью следующих критериев:

1.вероятность наступления события Р(Е) и определяется как отношение числа благоприятных исходов (K) к общему числу всех исходов (М):

59

Р(Е)= K/M

При чем наступление события находится в пределах 0 Р(Е)1;

2.величина отклонения от прогнозируемого значения (размах вариации) (R) - это разница между максимальным (Xmax) и минимальным (Xmin) значениями исследуемого фактора;

3.дисперсия; МО; СКО; коэффициент вариации.

Дисперсия (Д) - это сумма квадратов отклонений случайной величины от ее среднего значения, взвешенных на соответствующие вероятностные оценки

Д(Е) = Рк- (Хк - М(Е))2 , где: К -номер некоторого благоприятного исхода случайного события Рк - вероятность наступления случайного события «к»;

Хк - числовая оценка случайного события «к»; М(Е) -среднее или ожидаемое значение (мат.ожидание) случайной дискретной величины Е.

МО определяется как сумма произведений значений случайной дискретной величины на их вероятности: М(Е)= Рк*Хк

Для сравнения величины риска используется коэффициент вариации.

Коэффициент вариации (КВ) определяется как отношение среднеквадратичного отклонения к математическому ожиданию:

КВ =(Е)/ М(Е)

Для оценки риска инвестиционного проекта рекомендуется использовать комплексный критерий - «цен риска», который характеризует величину условный потерь, при реализации проекта.

Срис= {Р/L}, где Р - уровень риска, L - сумма возможных потерь.

·Метод корректировки нормы дохода (премии за риск);

·Метод достоверных эквивалентов (коэффициентов достоверности);

·Метод предпочтительного состояния;

·Анализ чувствительности критериев эффективности;

·Метод сценариев;

·Построение «дерева решений»;

·Метод анализа вероятностных распределений потоков платежей;

·Метод имитационного моделирования (метод Монте-Карло); Метод аналогий;

метод, основывающийся на расчете точки безубыточности

1. Метод корректировки нормы дисконта (премия за риск) предусматривает приведение будущих потоков платежей к настоящему моменту (дисконтирование по более высокой норме).

2. Метод достоверных эквивалентов (коэффициентов достоверности). Это метод основан на принципе расчета ожидаемых значений денежных потоков.

3. Метод предпочтительного состояния позволяет учесть альтернативные варианты событий, для каждого из которых используется свой показатель дисконтирования с поправкой на риск (RPVF) и соответствует доходности хеджированного портфеля, эквивалентного данным инвестициям.

Метод анализа чувствительности критериев эффективности (ЧПС, ВНД, ДСО, ИР и др) позволяет оценить влияние на инвестиционный проект изменения его главных переменных от факторов риска.

Сценарии могут иметь оптимистический и пессимистический характер.

Метод построения «дерева» решений основан на графическом представлении вариантов реализации проекта в зависимости от учета факторов риска.

60