Литература по PR / Оломская. Прагматические и функциональные аспекты формирования дискурса PR

.pdfстиль влияет на выбор и порядок основных элементов на двух взаимосвязанных между собой уровнях: на уровне лингвистической структуры и на уровне содержания.

Мы разделяем точку зрения В.И. Карасика о том, что продуктивным «для понимания сущности функционального стиля может быть жанровый канон, т.е. стереотип порождения и восприятия речи в специфических повторяющихся обстоятельствах. В этом смысле дискурс представляет собой прототип, гештальт, когнитивное образование, сопоставимое с когнитивными образованиями, репрезентирующими предметы, события, качества и т.д.» [Карасик 2006].

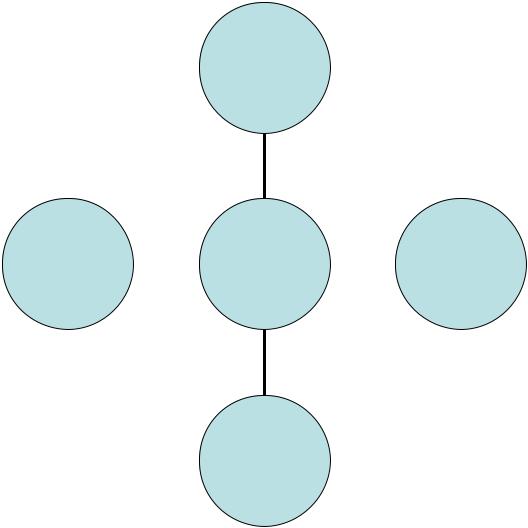

Полагаем, что функциональные стили дискурса PR (рис. 3) можно классифицировать следующим образом: компьютерный функциональный подстиль, функциональный подстиль телевидения, функциональный подстиль радио, рекламный функциональный подстиль. Для каждого из этих подстилей характерны свои особенности реализации языковых средств, поскольку все они функционируют в разных коммуникативных условиях.

Следует отметить качественную и количественную сторону функционального стиля, из которых первая включает в себя сам текст и его особенности, а вторая основана на характерном для того или иного вида функционального стиля использовании определенных смыслов и структур, поскольку акт коммуникации осуществляется через текст – участник множества актов коммуникации.

Идея функционирования текста как адекватной передачи значений и порождения новых смыслов (Ю.М. Лотман) не нова, тем более что максимальная однозначность текста достигается путем совпадения кодов говорящего и слушающего (в результате возникает метатекст, который может моделироваться и порождать новые смыслы). В результате текст определяется как «мыслящее устройство» [Лотман 1992: 151], т.е. система разнородных семиотических пространств, в которых заключено исходное сообщение. В тексте зафиксировано именно то, что автор действительно сказал. «Для последующих актов коммуникации коммуникативная интенция автора превращается в коммуникативную интенцию текста» [Комиссаров 1997: 14]. В результате образуется новый текст, который обладает самостоятельной формой су-

70

ществования, как всякий текст. Такая форма может отвечать различным целям, и в этой связи возникают разные коммуникативные задачи. Отметим, что для слушателя текст является чем-то первичным, а язык выступает вторичной абстракцией [Лотман 1992: 149]. При дискурсе такое соотношение принципиально, поскольку именно текст оказывается в центре внимания участников коммуникативного акта. Прагматическое значение высказывания, определяемое языковым выражением и участниками коммуникативного акта, очевидно, является основным компонентом содержания с позиции дискурса. В результате возникает определенная адаптация текста, в которой учитываются социокультурные различия коммуникантов.

Компьютерный функциональный подстиль

Рекламный |

|

Функцио- |

|

Функцио- |

функциональ- |

|

нальные сти- |

|

нальный под- |

ный подстиль |

|

ли дискурса |

|

стиль телеви- |

|

|

PR |

|

дения |

Функциональный подстиль радио

Рис. 3

71

В современной лингвистической науке проблемы дискурса в целом и дискурс-анализа в частности привлекают пристальное внимание исследователей разных стран и самых разнообразных направлений. К сожалению, несмотря на то, что сам термин «дискурс-анализ» был предложен Зеллингом Харрисом еще в середине XX столетия, смысл которого заключался в «методе анализа связной речи» для «расширения дескриптивной лингвистики за пределы одного предложения в данный момент времени и для соотнесения культуры и языка» [Hall 1980: 1–2], однозначного понимания среди ученых, а также в разработке единых принципов дискурс-анализа в науке по-прежнему еще нет.

Однако если рассматривать дискурс как социальную деятельность в условиях реального мира, интересными представляются выводы М.Л. Макарова, которые основаны на анализе работ многих ученых, проводящих исследования в данной области. Дискурс-анализ рассматривается как методологический инструмент с определенными психологическими релевантными особенностями:

«1. Дискурс-анализ исследует устные и письменные формы речевой коммуникации в естественных условиях “реального мира”. Языковым материалом служат письменные тексты и выполненные в соответствии c принятыми нормами и правилами транскрипты устных дискурсов, включая интервью с информантами...

2.Дискурс-анализ самым тщательным образом исследует предметно-содержательную сторону языковой коммуникации, уделяя... больше внимания ее социальной организации, чем формально лингвистической...

3.Дискурс-анализ идейно держится на “трех китах” – трех важнейших категориях: действие, (по)строение (construction) и вариативность... Конкретные свойства... социальных действий определяются тем, как устный дискурс или письменный текст построены, с помощью каких именно лингвистических ресурсов, отобранных говорящим или пишущим из всего многообразия языковых средств, функциональных стилей, риторических приемов и пр. ...

72

4. Одной из центральных характеристик дискурс-анализа является интерес к риторическим, аргументативным структурам в любых типах текста и жанрах речи.

5. ...дискурс-анализ все более явно приобретает когнитивную направленность, стремление посредством изучения речи решать вопросы о соотношении и взаимодействии внешнего и внутреннего миров человека, бытия и мышления, индивидуального и социального... Дискурс-анализ с особым интересом изучает такие когнитивные феномены, как знания, верования и представления, факт, истина и ошибка, мнение и оценка, процессы решения проблем, логического мышления, аргументации» [Луто-

винова 2009: 80–81].

В лингвистическом дискурс-анализе при исследовании дискурсивных актов принимаются во внимание следующие коммуникативные функции языка как вербальной знаковой системы:

1)когнитивная – использование языка для создания концептуальной модели мира, позиционирования и идентификации объектов и феноменов реальности, описания событий и фактов;

2)побудительная – функция активизации адресата;

3)статусно-ролевая – указание посредством лингвистических форм на социальный статус, характер социальной дистанции

иролевые характеристики участников коммуникации;

4)эмотивная – вербальные способы выражение эмоций участниками коммуникации, создание определенной эмоциональной атмосферы общения;

5)персуазивная – функция убеждения, внушения и зараже-

ния;

6)метадискурсная – объяснение, дешифровка и интерпретация смыслового содержания сообщений;

7)фатическая – установление и поддержание контактов;

8)риторическая – использование образно-выразительных средств, фигур и приемов речи, привлекающих внимание аудитории, стимулирующих процесс понимания;

9)репрезентационная – вербальные способы представления

ипродвижения определенных идей, концептов, взглядов, мнений, позиций, образов, имиджей и т.д.;

73

10) композиционная – организация в определенный порядок, построение в ту или иную последовательность и конфигурацию смысловых единиц текста и речи (дискурсивный синтаксис) [Борботько 2006: 28].

Такие принципы дискурс-анализа представляют особый интерес, когда речь идет о дискурсе PR, он прямо или/и косвенно связан с деятельностью социума и индивидуума в данном социуме, поскольку дискурс – это «существенная составляющая социокультурного взаимодействия» [Дейк 1989: 53].

В исследовании дискурса PR необходимо выделить виды дискурса, с помощью которых происходит языковая реализация посредством коммуникативно-информационных каналов. К ним относятся:

–теледискурс;

–радиодискурс;

–компьютерный дискурс;

–рекламный дискурс.

Данные виды дискурса PR предполагают наличие специфических уровней воздействия. К ним относятся аудиоуровень, визуальный уровень и аудиовизуальный уровень коммуникации дискурса PR. Следует отметить, что теледискурсу свойственен аудиовизуальный уровень коммуникации, радиодискурсу – аудиоуровень, компьютерному дискурсу – аудиовизуальный, рекламному дискурсу – все три уровня: аудио, визуальный и аудиовизуальный. Кроме того, данные виды дискурса PR обладают структурными, стилистическими, композиционно-речевыми специфическими особенностями, поскольку они являются одной из структурных форм «общего социально-речевого контекста эпохи» [Виноградов 1980: 2], определяющих их стилистические и жанровые особенности, которые характеризуются «динамичностью, подвижностью жанров в пределах функционального стиля»

[Разинкина 2004: 33].

Поскольку субъект дискурса оказывается вовлеченным в коммуникативную интеракцию с адресантом информации, возникает проблема «адресант – адресат», так как, создавая и предлагая определенную информацию, адресант обращается к адресату, а это оказывает влияние на создателя текста, и потребность в адре-

74

сате прямо связана с потребностью обмена информацией. Особенность адресата дискурса PR состоит в его вовлеченности в прагматическую ситуацию и, как правило, требует оценки коммуникативного смысла и непосредственной реакции на речевой акт, поскольку в дискурсе PR существует четкая адресованность, направленность на адресата, а интенции адресанта воспринимаются адресатом как свои собственные.

В этой связи абсолютно неважно, имеет или не имеет реципиент представление об адресанте, позиционирует его как индивидуум или нет, в действительности автор текста имеет дело со «среднестатистическим» адресатом, для которого разрабатывается та или иная информация. Если позиционировать реального адресата, тогда, несомненно, учитывается его индивидуальность «в том смысле, что его сознание, жизненный опыт, особенности восприятия определяются (ограничиваются) конкретной исторической эпохой или социальной ситуацией» [Степанов 1988: 114]. Реальный адресат воспринимает наиболее полно те характерные черты окружающей действительности, которые ему близки и понятны, независимо от того, в какую эпоху он живет.

2.3.1. Функционально-прагматические особенности теледискурса

Теледискурс реализуется прежде всего посредством коммуникативного воздействия на индивидуум, с помощью телевизионных технологий. Телевидение в полной мере отражает культурную и духовную жизнь современного социума и оказывает на него огромное влияние посредством восприятия информации индивидуумом, что обусловливает успешность процесса коммуникации через осмысление данной информации реципиентом.

Языковые реализации в теледискурсе имеют свои особенности, которые отличают язык теледискурса от других видов дискурса PR. В первую очередь это связано с визуальной составляющей информационного телевосприятия. Изображение на телеэкране более доступно пониманию реципиента, так как визуальный образ воспринимается непосредственно и, как правило, не требует речевой поддержки. В том случае, если визуальный

75

образ подкреплен речью, он автоматически трансформируется в уникальную знаковую систему, позволяющую доступными средствами осуществлять коммуникацию с реципиентом. Кроме того, благодаря изображению зритель воспринимает не только видеокартинку и речь, но и невербальные средства реализации: жесты, мимику, позы (так называемый body language).

Другая особенность теледискурса заключается в самом способе передачи информации реципиенту, где четко определены границы восприятия и понимания текста сообщения, так как расположение тематических выражений может быть вариативным и зависеть от их семантических функций. Предположим, что в телепередаче ведущий, являющийся коммуникатором, использует тематические выражения в начале дискурса, соответственно реципиент имеет возможность гипотетически предположить тему передачи, что существенно облегчает декодирование и интерпретацию последующих сообщений. В том случае, если тематические выражения располагаются в конце дискурса, реципиент, получая новую информацию, имеет иерархически организованный процесс выведения темы. Безусловно, во втором варианте декодирование и интерпретация сообщения представляют определенные трудности для реципиента, если только он не обладает достаточной компетенцией в понимании представленной проблемы. Кроме того, если информационный поток контекстуально насыщен, то вся информация, воспринимаемая реципиентом, подвергается индивидуальному декодированию с выделением тематической направленности сообщения, используемого в той или иной ситуации, что приводит в конечном итоге к тому, что реципиент, имея определенную (базовую) репрезентацию декодированного контекста, способен выделить и конкретизировать цели коммуникативного воздействия. Линеаризация тем сообщений зависит от самых разнообразных факторов, влияющих на процессы создания и распределения информационного поля: прагматических, когнитивных, риторических, коммуникативных и пр. В принципе адресант вправе выбирать, какая информация первична, а какая вторична для ее успешного декодирования реципиентом. На наш взгляд, данное предположение верно не только для теледискурса, но и для всех видов дискурса PR.

76

Обобщенную схему теледискурса можно представить следующим образом:

идея/тема → когнитивная обработка (креативная интерпретация, адаптация для конкретной ситуации) → создание модели (телепрограммы) → выработка стратегий социальных репрезентаций, направленных на социальные субъекты → производство (телепрограммы) продукта как способа социального воздействия.

Семиотический подход к анализу теледискурса дает неограниченную возможность для выявления и изучения декодирования информации реципиентом, в то же время синтагматические и парадигматические уровни анализа позволяют исследовать, каким образом происходит декодирование информационного содержания телесообщения реципиентом, какие структуры способны транслировать информационный поток, передающий смысл происходящего на телеэкране.

С. Холл выделяет три стратегии, которые могут помочь реципиенту в декодировании информации в теледискурсе. Вопервых, доминантная стратегия, при которой реципиент пользуется одними и теми же кодами при декодировании сообщения. Для данной стратегии характерно то, что она упорядочивает вероятные смыслы объектов, а также устанавливает их взаимоотношения в обществе и культуре. Кроме того, она придерживается уже существующего социального устройства общества. Вовторых, компромиссная стратегия, предполагающая использование реципиентом индивидуальных кодов, свойственных его социокультурному фону. В результате возникает своего рода конфликт между декодированием социокультурного контекста и декодированием индивидуальных кодов реципиента. С. Холл утверждает, что именно в несовпадении этих кодов заключена основная причина неудачной коммуникации. В-третьих, оппозиционная стратегия, при которой реципиент способен воспринять денотативный и коннотативный смысл сообщения, но при декодировании он трактует смысл сообщения, который полностью не совпадает с тем, что был в нем закодирован. В этой связи вероятно возникновение конфликтных социокультурных ситуаций

[Hall 1980: 128–138].

77

На современном телевидении особое место занимают программы, связанные с обсуждением каких-либо общественносоциальных проблем, так называемые ток-шоу, разнообразные формы интервью с известными личностями: политиками, экономистами, актерами и др. Такого рода программы предполагают участие не только ведущего шоу, но и зрителей и телезрителей либо в студии, либо с помощью обратной связи – телефонного звонка в студию. Как правило, в передаче центральной фигурой является рассказчик, представляющий историю, которая способна вызвать интерес аудитории. Форма повествования в данном случае чаще всего носит спонтанный характер, который достигается в процессе тесного взаимодействия адресанта и адресата, так как рассказчику необходимо побуждение к действию – к рассказу, но для того, чтобы разговор состоялся, нужны определенные обстоятельства. Эти обстоятельства, как правило, моделируются ведущим в студии искусственно, с помощью ввода тематических высказываний и вовлечения героя передачи в диалог. Ведущий может дать намек на какие-либо факты, относящиеся к теме передачи, чтобы заинтересовать реципиента и вызвать его на откровенный разговор. Зрители в студии являются полноправными участниками программы и имеют возможность в ходе передачи задавать вопросы, высказывать свои личные мнения и суждения. Ведущий (или коммуникатор) строго следит за тем, чтобы рассказчик говорил о чем-то важном, существенном и не отвлекался на побочные темы.

Такого рода ситуации можно представить с помощью схемы (рис. 4).

В данном случае каждый критерий разворачивается в четкой последовательности и обладает определенной подвижностью. Критерии не статичны и могут видоизменяться согласно ситуации посредством взаимного урегулирования на каждом уровне. Стабилизация всех уровней прямо и/или косвенно зависит от центральной фигуры всего процесса – ведущего (коммуникатора).

78

Телеситуация

Тема

Условия |

Контекст |

Конфликт |

Место события |

Время события |

Действие Последствия/события |

Участники

Положительное Отрицательное действие действие

Рис. 4

Проанализируем один из выпусков популярного ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале. Тема обсуждения – «Вход воспрещен» (10 августа 2010 г.). Приведем основные выдержки из передачи.

Ве д у щ и й: 72-летняя пенсионерка Ключанцева Зинаида Михайловна из города Воронежа после сорока лет проживания в квартире оказалась на улице. Она утверждает, что ее сосед Сергей Ольшанский выгнал ее на улицу и не пускает в квартиру вот уже четыре месяца. Зинаида Михайловна, как получилось, что Вы не можете попасть в квартиру?

К л ю ч а н ц е в а: Он меня выгнал и не дает жить в моей комнате. Он выкинул все мои вещи... Он бил меня... Я обращалась в суд, но заявление не приняли, у меня не было адвоката и двух свидетелей, как в суде требуют...

Ве д у щ и й: Так как Вы не можете поговорить со своим соседом, Сергей Ольшанский приехал и сейчас появится в нашей студии. Сергей утверждает, что Зинаида Михайловна – самая большая лгунья на свете!

79