- •1. Преобразования первой четверти XVIII в.

- •Преобразования первой четверти XVIII в.

- •2. Северная война (1700—1721 гг.)

- •30 Августа 1721 г. — Ништадтский мир.

- •3. Абсолютизм

- •4. Дворцовые перевороты

- •5. Расширение прав и привилегий дворянства

- •6. Просвещённый абсолютизм Екатерины II

- •7. Оформление сословного строя

- •21 Апреля 1785 г. — Жалованная грамота дворянству

- •21 Апреля 1785 г. — Жалованная грамота городам

- •8. Социальные движения

- •9. Россия в войнах второй половины XVIII в.

- •29 Декабря 1791 г. — Ясский мир:

- •10. Внутренняя политика в первой половине XIX в.

- •Основные направления и мероприятия внутренней политики Николая I (1825—1855 гг.)

- •11. Отечественная война 1812 г.

- •12. Движение декабристов. Восстание декабристов

- •13. Общественная мысль во второй четверти XIX в.

- •14. Начало промышленного переворота

- •15. Присоединение Кавказа (1817—1864 гг.)

- •6. Крымская (Восточная) война (1853—1856 гг.)

7. Оформление сословного строя

21 Апреля 1785 г. — Жалованная грамота дворянству

Подтверждены права и привилегии дворянства (в первую очередь на владение крестьянами, землёй; отношение к службе).

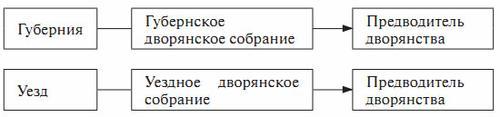

В губерниях и уездах создаются дворянские сословные представительные учреждения (дворянские собрания, которые собирались раз в 3 года и выбирали уездных и губернских предводителей дворянства).

Дворянству присвоено звание «благородного» сословия

Окончательное оформление дворянства как господствующего и привилегированного сословия

21 Апреля 1785 г. — Жалованная грамота городам

Подтверждены прежние привилегии купечества.

Деление городского населения на 6 разрядов:

настоящие городские обыватели (владельцы земли и домов);

купцы:

1-й гильдии (капитал от 10 до 50 тыс. руб.)

2-й гильдии (капитал от 5 до 10 тыс. руб.)

3-й гильдии (капитал от 1 до 5 тыс. руб.)

цеховые ремесленники;

иностранцы (иногородние и иностранные гости);

именитые граждане (купцы с капиталом свыше 50 тыс. руб., банкиры, судовладельцы, люди творческих профессий, учёные с университетским или академическим дипломом);

посадские люди (те, которые кормились промыслом, рукоделием или работой).

Создание системы городского самоуправления.

Укрепление позиций третьего сословия как силы, обеспечивающей экономическое развитие страны, и опоры прогрессивных преобразований.

|

Сословия и сословные категории в России конца XVIII в. | |

|

Сословия |

Сословные категории |

|

Господствующее (правящее) сословие |

Дворяне |

|

Полупривилегированные сословия |

Духовенство (чёрное, белое). Купцы (1, 2, 3-й гильдии). Казаки. Иностранные колонисты. Разночинцы — промежуточная группа между полупривилегированными и податными сословиями, освобождённая от налога и рекрутской повинности |

|

Податные сословия платят подушную подать, подвергаются телесным наказаниям, выполняют рекрутскую и другие повинности |

Мещане (от польск. — горожанин) — звание наследственное; могли заниматься любым ремеслом, торговлей, промыслом, служить у купцов; обязаны платить подушную подать и выполнять повинности. Цеховые ремесленники. Крестьяне:

|

8. Социальные движения

Причины социальных движений

Рост налогов и повинностей: увеличение оброка, барщины до 6 дней в неделю в Нечерноземье, появление месячины — 6-дневной барщины крепостных, лишённых наделов и получавших за труд месячный продовольственный паёк.

Раздача государственных крестьян в частные руки.

Распространение крепостничества на новые территории: Яик, Дон, Левобережная Украина (1764 г.).

Расширение прав помещиков: 1765 г. — право отдавать крепостных на каторжные работы без суда (на галеры); 1767 г. — запрет крепостных жаловаться на своих помещиков.

Имперская политика правительства в национальных районах

Хронология событий

1768 г. — «Колиивщина» (от укр. колiй — повстанец), охватившая Правобережную Украину и Запорожскую Сечь.

1764—1769 гг. — Кижское восстание приписных крестьян.

1771 г. — «Чумной бунт» в Москве.

1772 г. — восстание яицких казаков .

1773—1775 гг. — крестьянское восстание под предводительством Е.И. Пугачёва, охватившее районы Поволжья, Южного и Среднего Урала.

Состав восставших: казачество, работные люди уральских заводов, крепостные крестьяне, народы Поволжья — башкиры, татары, калмыки и др.

|

Основные события крестьянского восстания под предводительством Е.И. Пугачёва 1773—1775 гг.) | |

|

Дата |

Событие |

|

Сентябрь 1773 г. |

Начало восстания на Яике |

|

17 сентября 1773 г. |

Первый манифест Е.И. Пугачёва («Петра III») → жаловал казаков старинными казацкими вольностями и привилегиями |

|

Октябрь 1773 г. |

Войска Пугачёва (3 тыс. чел., 20 пушек) осадили Оренбург — центр края |

|

Январь 1774 г. |

Численность мятежников выросла до 30 тыс. чел. Для равления создана Военная коллегия. При Пугачёве существовала Секретная дума из ближайших к нему соратников. Захвачены и осаждены Самара, Уфа, Челябинск, Яицкий город |

|

22 марта 1774 г. |

Под Татищевой крепостью Пугачёв терпит поражение от правительственных войск и снимает осаду Оренбурга |

|

Апрель 1774 г. |

Пугачёв с отрядом в 500 чел. уходит на Урал |

|

Май 1774 г. |

Правительственные войска атаковали и разбили отряды Пугачёва под Троицкой крепостью |

|

Июль 1774 г. |

Отряды Пугачёва вышли к Кзани. Город был занят восставшими, гарнизон укрылся в крепости. В боях под Казанью Пугачёв терпит поражение: потеряна вся артиллерия и обозы. Остатки войск переправляются на правый берег Волги |

|

Июль 1774 г. |

Манифест Пугачёва об освобождении крестьян от крепостной неволи и податей |

|

Август 1774 г. |

Неудачная попытка Пугачёва взять Царицын |

|

Сентябрь 1774 г. |

Ближайшие соратники Пугачёва арестовывают его, привозят в Яицкий городок и передают властям |

|

10 января 1775 г. |

Казнь Е.И. Пугачёва и его соратников на Болотной площади в Москве |

Причины поражения восстания

Стихийный характер восстания.

Относительная локальность.

Монархизм восставших, вера в «доброго» царя.

Отсутствие чёткого плана действий.

Смутные представления о будущем устройстве государства.

Превосходство правительственных войск над восставшими в вооружении, организованности и выучке.

Социальные противоречия в лагере повстанцев: между казацкой верхушкой и голытьбой, между казаками и крестьянами и т. д.

Итоги и значение

Самое крупное народное выступление в России.

Соединение антикрепостнического и национального движений.

Поражение восстания усилило репрессивный характер внутренней политики властей по отношению к податным сословиям.