- •2.1 Учебно-методический материал лекционного курса

- •1.3 Вредные вещества

- •Индивидуальные

- •Контрольные вопросы

- •2.1 Значение света для здоровья и работоспособности человека

- •2.2 Естественное освещение: нормирование и расчет

- •Нормируемая освещенность естественным светом по сНиП23.05-95

- •Значения коэффициента светового климата

- •Значение коэффициента солнечности климата с

- •2.3 Искусственное освещение

- •Рекомендуемые источники искусственного света в зависимости от выполняемой зрительной работы и освещенности

- •2.4 Нормирование искусственного освещения

- •2.5 Используемые типы светильников

- •2.6 Основные требования к производственному освещению

- •Контрольные вопросы

- •Тема 3 Производственный шум и вибрация

- •3.1 Производственный шум

- •3.2 Средства коллективной защиты от шума

- •3.3 Средства индивидуальной защиты

- •3.4 Вибрация

- •3.4 Инфразвук

- •3.5 Ультразвук

- •Контрольные вопросы

- •Тема 4 Безопасность эксплуатации сосудов, аппаратов и установок, работающих под давлением

- •4.1 Контрольно-измерительные приборы, арматура, предохранительные устройства и их расчет

- •4.2 Регистрация и техническое освидетельствование оборудования, работающего под давлением

- •4.3 Безопасность эксплуатации холодильных установок

- •Контрольные вопросы

- •Тема 5 Электробезопасность

- •5.1 Действие электрического тока на организм человека

- •5.2 Анализ опасности поражения током в зависимости от режима работы электроустановки

- •5.3 Напряжение прикосновения

- •5.4 Напряжение шага

- •5.5 Защитные меры в нормальном режиме работы электроустановки

- •5.6 Защитные меры в аварийном состоянии электроустановки и их расчет

- •5.7 Классификация производственных помещений в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок

- •5.8 Защита от статического электричества

- •5.9 Пожарная безопасность в электроустановках и противопожарная защита

- •Контрольные вопросы

- •6.1 Влияние электромагнитного, электрического и магнитного поля и излучения на организм

- •Опасность сотовых телефонов

- •6.2 Защита от электромагнитных, электрических и магнитных полей и излучений

- •7.2 Пылеулавливающее оборудование

- •7.3 Очистка воздуха от газообразных загрязнителей

- •7.4 Рассеивание вредных веществ в атмосфере. Санитарно-защитная зона

- •Контрольные вопросы

- •Тема 8 Защита водных объектов от загрязнения сточными водами

- •8.1. Классификация сточных вод и санитарные требования к их качеству

- •8.2 Классификация методов очистки сточных вод

- •8.3. Механическая очистка сточных вод

- •8.4 Физико-химические и химические методы очистки

- •8.5. Биологическая очистка сточных вод

- •Рекомендуемые сооружения для биологической очистки

- •8.6 Обработка осадков сточных вод

- •8.7 Контроль работы очистных сооружений

- •8.8 Безопасность при эксплуатации очистных сооружений

- •Контрольные вопросы

8.4 Физико-химические и химические методы очистки

Физико-химические и химические методы используют для очистки сточных вод в основном от растворенных примесей, а в некоторых случаях и от взвешенных веществ. Указанные методы применяют как самостоятельно, так и в сочетании с механическими и биологическими методами очистки.

Физико-химическая очистка заключается в изменении физического состояния загрязнений для облегчения удаления их из сточных вод. К физико-химическим методам очистки относятся коагуляция, флотация, сорбция, экстракция, диализ и др. На предприятиях пищевой промышленности в основном применяют коагуляцию и флотацию. Метод коагуляции используют, например, для очистки отработанных моющих растворов, для удаления из сточных вод биогенных элементов, а с помощью флотации интенсифицируют процесс удаления из сточных вод эмульгированных жиров, нефтепродуктов, поверхностно-активных веществ и других легких примесей.

Коагуляционные установки используют для разрушения устойчивых эмульсий или суспензий, а также для перевода загрязняющих веществ в пену или осадок. В качестве коагулянтов чаще всего применяют сернокислый алюминий, хлорное железо, известь. При введении коагулянта в сточные воды в результате реакций гидролиза образуются крупные рыхлые хлопья, на поверхности которых собираются взвешенные коллоидные частицы и часть растворенных в воде примесей, что способствует быстрому выпадению хлопьев в осадок.

При очистке методом флотации сточные воды искусственно насыщают тонкодиспергированными пузырьками воздуха. Частицы загрязняющих веществ прилипают к воздушным пузырькам и вместе с ними всплывают на поверхность, где пузырьки воздуха лопаются, а загрязнения образуют плавающую пленку, периодически удаляемую с поверхности воды.

Наиболее широко этот метод очистки применяют на масложировых предприятиях. Жиросодержащие сточные воды предварительно пропускают через жироловушку и затем подают в напорный флотатор.

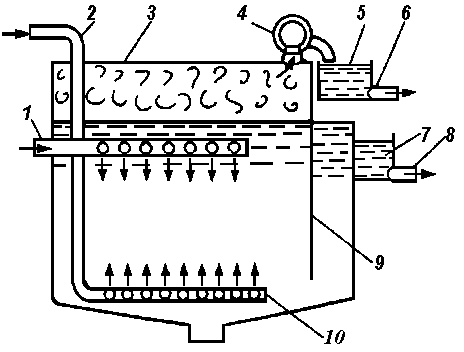

На рис. 33 представлена схема пневматической флотационной установки, предназначенной для очистки сточных вод от маслопродуктов, поверхностно-активных и органических веществ, а также от мелкодисперсных взвешенных примесей. Загрязненные сточные воды поступают в установку по перфорированному трубопроводу 1 и равномерно в ней распределяются. Одновременно по трубопроводу 2 подается сжатый воздух, который выходит через насадки 10, выполненные из пористого материала. Всплывающие пузырьки воздуха обволакивают взвешенные частицы, увеличивая скорость их всплывания. Образующаяся таким образом пена скапливается между зеркалом воды и крышкой 3 флотатора, откуда она отсасывается центробежным вентилятором 4 в пеносборник 5 и по трубопроводу 6 направляется на обработку с целью извлечения из нее маслопродуктов. Очищенная сточная вода, огибая вертикальную перегородку 9, поступает в приемник очищенной воды 7 и по трубопроводу 8 подается на дальнейшую обработку.

Рис. 33 Флотационная пневматическая установка

Химическая очистка сточных вод осуществляется с помощью различных реагентов, вступающих в химические реакции с растворенными примесями. Наиболее распространенными способами химической очистки являются нейтрализация и окисление.

Нейтрализация применяется для обработки производственных сточных вод, содержащих щелочи и кислоты, с целью предупреждения коррозии материалов водоотводящих сетей и очистных сооружений, нарушения биохимических процессов в биологических установках и водоемах. В результате нейтрализации сточная вода приобретает рН=6,5-7,5.

Нейтрализацию сточных вод осуществляют чаще всего водно-реагентным способом, который предусматривает смешивание кислых и щелочных сточных вод для взаимной нейтрализации или обработку сточных вод различными реагентами – растворами кислот, гашеной и негашеной известью, кальцинированной или каустической содой и др.

Смешивание щелочных и кислых сточных вод производят в нейтрализаторах-усреднителях. Чаще всего применяют нейтрализаторы периодического действия (рис. 34).

Сточные

воды, подлежащие нейтрализации, собирают

в контактный резервуар-отстойник,

добавляют туда из баков определенную

дозу кислоты или щелочи, перемешивают

смесь сжатым воздухом в течение 8-10 мин,

отстаивают 1-2 часа для осаждения

продуктов реакции, после чего выпускают.

Объем контактного резервуара рассчитывают

из условия сменного или суточного объема

сточных вод.

Окислительный метод очистки на предприятиях пищевой

Рис. 34 Нейтрализатор периодического действия:

1 – контактный резервуар; 2, 4 – баки для кислоты и щелочи; 3 – рН-метр; 5 – барботер; I – подача загрязненных сточных вод; II – подача сжатого воздуха; III – отвод очищенной воды; IV – отвод осадка

промышленности применяют главным образом для обеззараживания (дезинфекции) сточных вод с целью уничтожения содержащихся в них патогенных микроорганизмов и предотвращения загрязнения ими водных объектов. Обеззараживание является заключительной стадией обработки сточных вод перед сбросом их в природные водные объекты или перед повторным использованием. Обеззараживание осуществляют путем введения в воду соединений хлора или других сильных окислителей, например, озона.

Хлорирование является наиболее распространенным методом дезинфекции, который осуществляют с применением жидкого хлора, гипохлорита натрия или кальция и хлорной извести. Чаще всего при дезинфекции сточных вод больших объемов используют жидкий хлор, содержащийся в баллонах под высоким давлением. Установки для хлорирования состоят из расходного склада хлора, узлов испарения жидкого хлора и образования хлорной воды. Смешивание хлорной воды со сточными водами проводится в различного рода смесителях – ершовых, лотках Паршаля и др. Продолжительность контакта хлора с обрабатываемой водой должна составлять не менее 30 мин. Хлор расходуется не только на разрушение клеток бактерий, но и на окисление неорганических веществ. Поэтому дозы активного хлора на разных стадиях очистки различны: после механической очистки – 10 г/м3; после неполной и полной биологической очистки – 5 и 3 г/м3, соответственно. В качестве контактных резервуаров используют отстойники. Доза остаточного хлора после обеззараживания сточных вод должна составлять не менее 1,5 г/м3.