Лабораторная работа № 3 Определение теплоты сгорания углей по данным их влажности, зольности и выхода летучих веществ

Цель работы- ознакомиться с методиками

определения основных показателей

технического анализа углей, овладеть

практическими навыками работы на

соответствующем лабораторном оборудовании

и изучить на практике основы ускоренного

метода оценки углей.

углей.

Лабораторная работа является комплексной.

В её основу положено определение трех

основных показателей углей – влажности

,

зольности

,

зольности и

выхода летучих веществ

и

выхода летучих веществ на основании которых рассчитывается

низшая теплота сгорания рабочей массы

угля

на основании которых рассчитывается

низшая теплота сгорания рабочей массы

угля ,

являющаяся важнейшим показателем

качества угля как энергетического

топлива.

,

являющаяся важнейшим показателем

качества угля как энергетического

топлива.

Теплота сгорания, обозначаемая обычно

символом

,

представляет собой количество тепловой

энергии (далее теплота, или тепло),

выделяемой при полном окислении горючих

компонентов топлива газообразным

кислородом

,

представляет собой количество тепловой

энергии (далее теплота, или тепло),

выделяемой при полном окислении горючих

компонентов топлива газообразным

кислородом .

При этом принято положение, что в

результате реакций окисления образуются

высшие оксиды

.

При этом принято положение, что в

результате реакций окисления образуются

высшие оксиды и

и сера окисляется только до

сера окисляется только до ,

а азот

,

а азот топлива выделяется в виде молекулярного

азота. Теплота сгорания является удельной

характеристикой. У твёрдых и жидких

топлив

топлива выделяется в виде молекулярного

азота. Теплота сгорания является удельной

характеристикой. У твёрдых и жидких

топлив относят к единице массы, то есть к 1кг(удельная теплота сгорания), а у

газообразных топлив - к единице объёма

(объёмная теплота сгорания) при нормальных

физических условиях, то есть приР=Р0= 760мм рт. ст.= 1атм=101325Паи

Т = Т0=

273,15К(t=t0= 0°C). В связи с этимм3при этих условиях получил название

«нормальный метр кубический»

и рекомендуемое обозначение «нор.

м3». Таким образом, у

газообразных топлив

относят к единице массы, то есть к 1кг(удельная теплота сгорания), а у

газообразных топлив - к единице объёма

(объёмная теплота сгорания) при нормальных

физических условиях, то есть приР=Р0= 760мм рт. ст.= 1атм=101325Паи

Т = Т0=

273,15К(t=t0= 0°C). В связи с этимм3при этих условиях получил название

«нормальный метр кубический»

и рекомендуемое обозначение «нор.

м3». Таким образом, у

газообразных топлив относят к 1нор. м3.Принятые в технической литературе

единицы измерения

относят к 1нор. м3.Принятые в технической литературе

единицы измерения :

«кДж/кг» («кДж/нор. м3»)

или «МДж/кг» («МДж/нор. м3»).

В старой технической литературе единицами

измерения

:

«кДж/кг» («кДж/нор. м3»)

или «МДж/кг» («МДж/нор. м3»).

В старой технической литературе единицами

измерения были «ккал/кг» («ккал/нор. м3»).

При их переводе в современные единицы

измерения

были «ккал/кг» («ккал/нор. м3»).

При их переводе в современные единицы

измерения следует помнить, что 1ккал= 4,1868кДж.

следует помнить, что 1ккал= 4,1868кДж.

Количество тепла, которое пошло на

нагрев продуктов полного сгорания 1 кгили 1нор. м3топлива при

условии, что в этих продуктах находится

сконденсированный водяной пар, то есть

вода, называетсявысшей теплотой

сгорания топлива. Эта теплота

обозначается как .

.

Если при сгорании топлива водяные пары

не сконденсированы, то на нагрев продуктов

сгорания будет израсходовано меньшее

количество выделившегося тепла на

величину скрытой теплоты конденсации

водяного пара (скрытой теплоты испарения

воды)

.

В этом случае тепло

.

В этом случае тепло получило названиенизшей теплоты

сгорания топливаи обозначается

как

получило названиенизшей теплоты

сгорания топливаи обозначается

как .

Таким образом, при определении

.

Таким образом, при определении не учитывается тепло, затраченное на

испарение влаги самого топлива и влаги,

образовавшейся при сгорании водорода

топлива. Соответственно, величина

не учитывается тепло, затраченное на

испарение влаги самого топлива и влаги,

образовавшейся при сгорании водорода

топлива. Соответственно, величина связана с

связана с как

как .

.

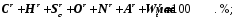

Состав угля, как и любых других твёрдых топлив, выражают в процентах по массе (мас. %). При этом за 100 % наиболее часто принимают:

состав в рабочем состоянии топлива (состав его рабочей массы), указывается верхним индексом «r»:

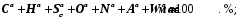

состав в аналитическом состоянии (состав аналитической массы), указывается верхним индексом «а»:

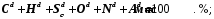

состав в сухом состоянии (состав сухой массы), указывается верхним индексом «d»:

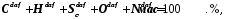

состав в сухом беззольном состоянии (состав сухой беззольной массы), указывается верхним индексом «daf»:

где

массовые

доли в соответствующей массе угля

углерода, водорода, горючей серы,

кислорода, азота, общей и аналитической

влаги, мас. %;А

– зольность соответствующей массы

угля, мас. %.

массовые

доли в соответствующей массе угля

углерода, водорода, горючей серы,

кислорода, азота, общей и аналитической

влаги, мас. %;А

– зольность соответствующей массы

угля, мас. %.

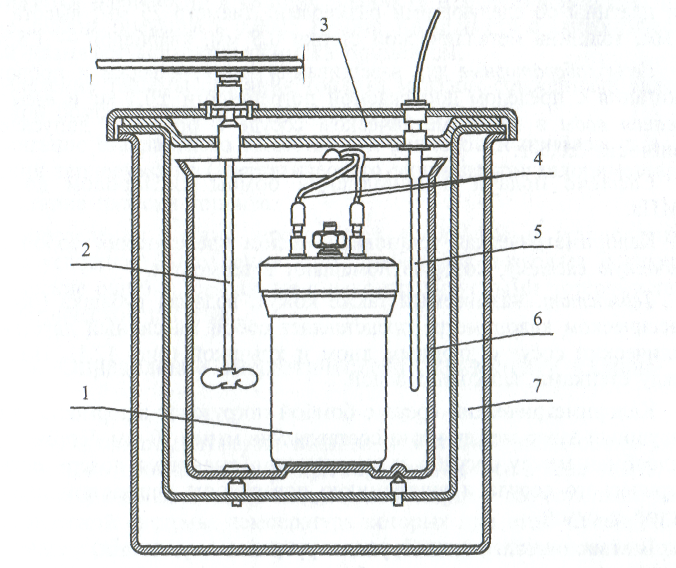

Для определения теплоты сгорания углей,

применяется единый стандартный метод

– метод сожжения в калориметрической

бомбе. При этом методе навеску аналитической

пробы угля массой 0,8…1,5 гсжигают в

атмосфере сжатого кислорода в герметически

закрытом металлическом сосуде –

калориметрической бомбе, которая

погружена в определённый объём воды.

По повышению температуры этой воды

устанавливают количество тепла,

выделившееся при сгорании навески. Это

даёт теплоту сгорания топлива по бомбе В

связи с тем что сгорание топлива

происходит в довольно специфических

В

связи с тем что сгорание топлива

происходит в довольно специфических

1 – калориметрическая бомба; 2 – мешалка; 3 – крышка термостата; 4 – система для зажигания навески; 5 – термометр или прибор его заменяющий; 6 – калориметрический сосуд; 7 – термостат.

условиях (атмосфера чистого кислорода,

окисление горючей сера до SO3с последующим образованием в

сконденсированной влаге азотной кислоты

и так далее), величину пересчитывают на

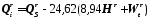

пересчитывают на по следующей формуле:

по следующей формуле:

(1)

(1)

где

- теплота образования серной кислоты

изSO2и растворения

её в воде, численно равная 94,4кДжв

расчёте на 1 % серы;

- теплота образования серной кислоты

изSO2и растворения

её в воде, численно равная 94,4кДжв

расчёте на 1 % серы; - содержание серы «в смыве бомбы»,

представляет собой количество серы,

перешедшее при сжигании в серную кислоту,

в расчёте на исходную навеску угля, мас.

% (разрешается использовать вместо

- содержание серы «в смыве бомбы»,

представляет собой количество серы,

перешедшее при сжигании в серную кислоту,

в расчёте на исходную навеску угля, мас.

% (разрешается использовать вместо содержание общей серы в аналитической

массе угля

содержание общей серы в аналитической

массе угля ,

если

,

если ,

а

,

а );- коэффициент, учитывающий теплоту

образования и растворения азотной

кислоты, равный 0,001 для тощих углей и

антрацитов и 0,0015 – для всех остальных

топлив.

);- коэффициент, учитывающий теплоту

образования и растворения азотной

кислоты, равный 0,001 для тощих углей и

антрацитов и 0,0015 – для всех остальных

топлив.

Зная

,

определяют сначала высшую теплоту

сгорания рабочей массы топлив

,

определяют сначала высшую теплоту

сгорания рабочей массы топлив :

:

, (2)

, (2)

а далее низшую теплоту сгорания рабочей

массы топлив

:

:

,

(3)

,

(3)

где

=кДж/кгиликДж/нор.м3;

=кДж/кгиликДж/нор.м3; =

= мас. %.

=

= мас. %.

Коэффициент 24,62 в (3) отражает теплоту нагревания воды от t0= 0°Cдоt= 100°Cи её испарения приР0= 101325Пав расчёте на 1 мас. % воды.

Величина

,

рассчитанная на рабочее состояние

топлива, соответствует фактической

теплоте, выделяемой при его сжигании в

топках, и поэтому широко применяется

при теплотехнических расчётах.

,

рассчитанная на рабочее состояние

топлива, соответствует фактической

теплоте, выделяемой при его сжигании в

топках, и поэтому широко применяется

при теплотехнических расчётах. является интегральным показателем

качества топлив и во многом определяет

их потребительские свойства.

является интегральным показателем

качества топлив и во многом определяет

их потребительские свойства.

Одно из основных особенностей ископаемых углей – способность к разложению (деструкции) их органической массы при нагреве без доступа воздуха. При таком нагреве образуются газо- и парообразные продукты разложения, называемые летучими веществами. После удаления летучих веществ из зоны нагрева остаётся остаток, называемый коксовым остатком, или корольком. Поскольку летучие вещества не содержатся в углях, а образуются при их нагреве, то говорят о «выходе летучих веществ», а не об их содержании в углях.

Подвыходом летучих веществ понимают относительную массу летучих веществ, выраженную в процентах, образующихся при термическом разложении угля в стандартных условиях. Выход летучих обозначается символомV, а нелетучий (коксовый) остаток –NV.

Парообразная часть летучих веществ состоит из конденсирующихся углеводородов, представляющих собой группу маслянистых и смолистых веществ, являющихся ценнейшим химическим продуктом.

Газообразная часть летучих веществ состоит из углеводородных газов предельного и непредельного рядов (СН4,CmHnи так далее), оксида и диоксида углерода (СО,CО2), водорода (Н2) и так далее.

В состав нелетучего остатка входит в основном углерод и минеральные примеси в виде золы.

Выход летучих веществ – один из главных классификационных параметров ископаемых углей. На основании значений выхода летучих и характеристики коксового остатка оценивают пригодность углей для коксования и поведения углей в процессах переработки и сжигания.

Сущность стандартного метода определения выхода летучих веществ заключается в нагревании навески аналитической пробы угля массой 10,1 г без доступа воздуха при t= 900±5°Св течение 7мин. Выход летучих веществ определяется по потере массы исходной навески с учётом содержания влаги в топливе.

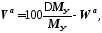

Величину выхода летучих из аналитической

пробы

вычисляют

по формуле

вычисляют

по формуле

(4)

(4)

где

= мас. %;

= мас. %; - потеря массы навески угля после

выделения летучих веществ,г;

- потеря массы навески угля после

выделения летучих веществ,г; - масса исходной навески угля,г;

- масса исходной навески угля,г; - содержание влаги в исходной навеске

аналитической пробы угля, мас. %;

- содержание влаги в исходной навеске

аналитической пробы угля, мас. %;

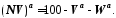

- выход нелетучего остатка из аналитической

пробы испытуемого угля, %, вычисляют по

формуле

- выход нелетучего остатка из аналитической

пробы испытуемого угля, %, вычисляют по

формуле

(5)

(5)

Выход летучих веществ на сухое беззольное состояние угля определяется следующим образом:

. (6)

. (6)

Допускаемые расхождения между результатами

двух параллельных определений

по абсолютным величинам не должны

превышать 0,3 мас. % при

по абсолютным величинам не должны

превышать 0,3 мас. % при мас.%; 0,5 мас. % при

мас.%; 0,5 мас. % при мас. %; 1,0 мас. % при

мас. %; 1,0 мас. % при мас. %.

мас. %.

Для определения выхода летучих веществ применяют:

- подставки для установки тиглей в муфельную печь из жаростойкой стали или проволоки;

- электропечь муфельную с терморегулятором с максимальной температурой нагрева не менее 1000°С, имеющей отверстие в передней дверце для свободного удаления летучих веществ (если нет отводной трубки для удаления этих веществ) и размещения контрольной термопары и в задней стенке для установки термопары.

Температуру измеряют с помощью стационарной термопары. Из аналитической пробы угля отбирают в предварительно взвешенные тигли две навески угля массой (1 ± 0,01) г.. Навеску распределяют по дну тигля ровным слоем, слегка постукивая тиглем о чистую сухую поверхность. Тигли закрывают крышками и тщательно, с точностью до 0,0002гвзвешивают закрытые тигли с навесками.

Тигли с навесками угля и закрытыми крышками устанавливают каждый на свою подставку и быстро вносят в муфельную печь, предварительно разогретую до t= 900±5°С,что фиксируется стационарной термопарой. Дверцу печи закрывают. Ровно через 7мин(5сек) подставки с тиглями вынимают из печи и охлаждают – сначала на воздухе в течение 5 мин, не снимая с тиглей крышек, а затем в эксикаторе до комнатной температуры и взвешивают с точностью до 0,0002г. Результаты всех измерений и расчётов заносят в табл.1.

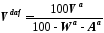

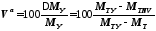

Величины

вычисляют по формуле (7), а

вычисляют по формуле (7), а - по формуле (8):

- по формуле (8):

(7)

(7)

(8)

(8)