к / 2 глава

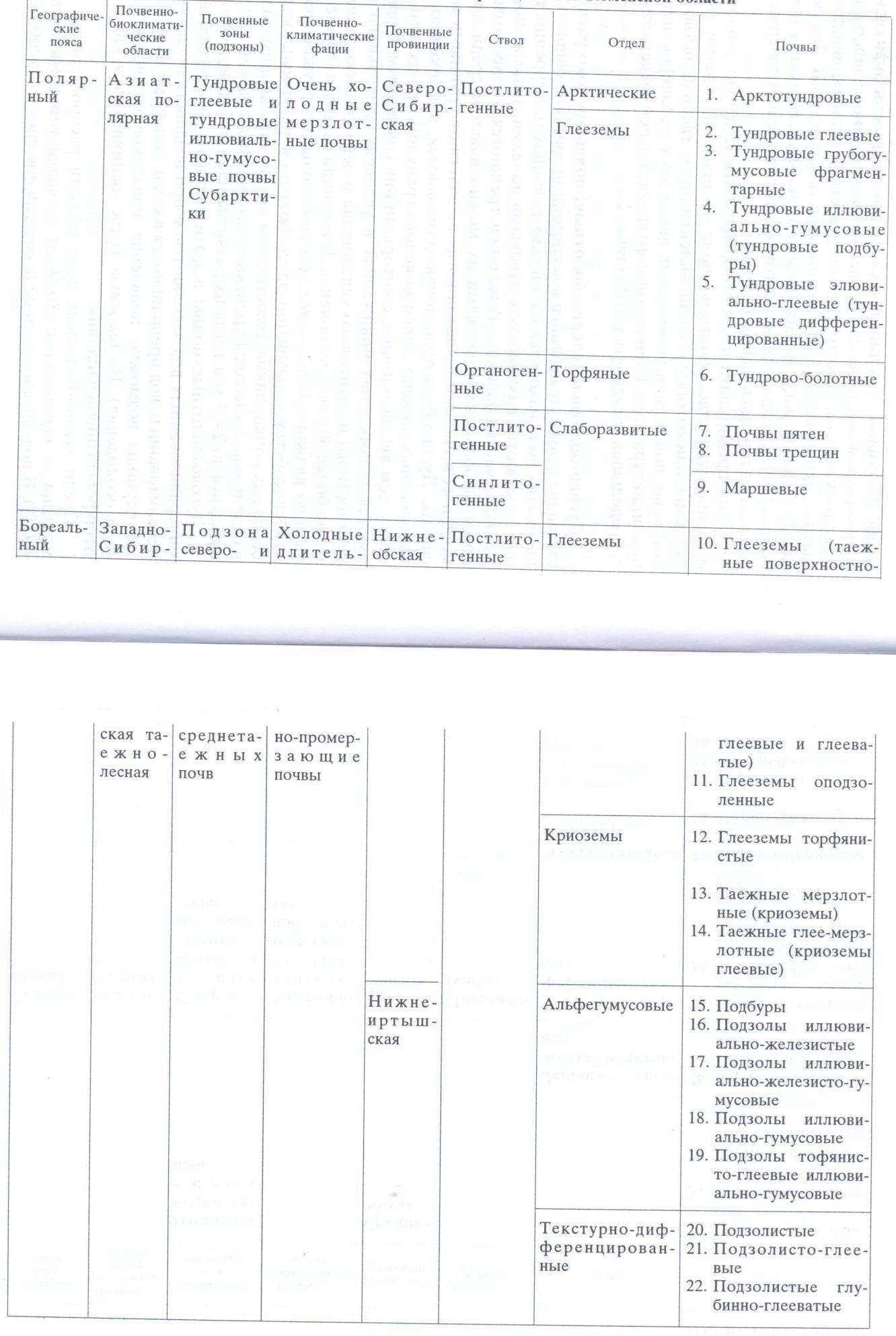

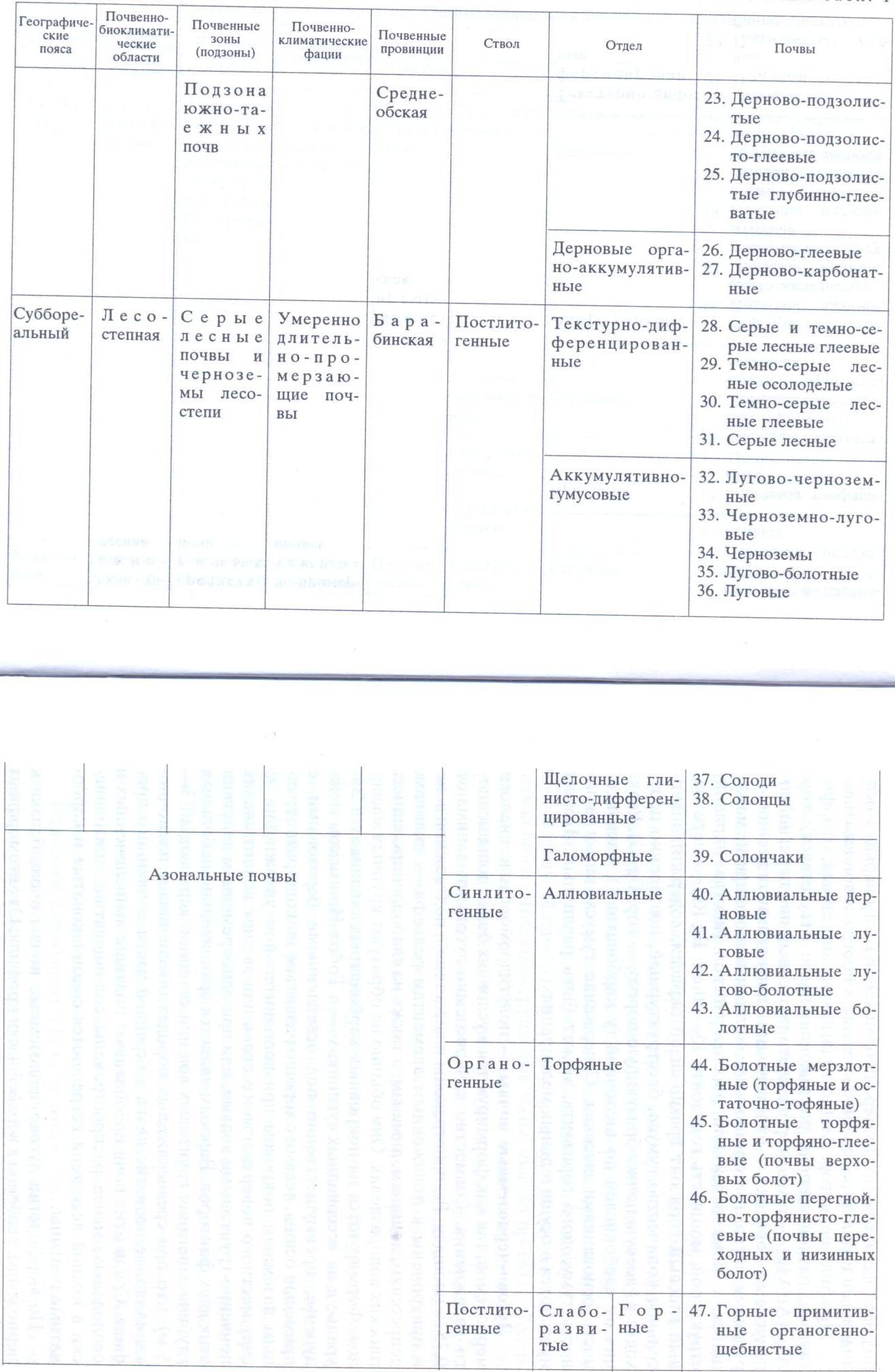

.doc2. Классификация почв Тюменской области

Почва – самостоятельное естественно-историческое органо-минеральное тело природы, обладающее плодородием и возникшее в результате воздействия живых и мертвых организмов и природных вод на поверхностные горизонты горных пород в различных условиях климата и рельефа. (Хренов В. Я. Почвы Тюменской области. 2002)

Почвенный покров Тюменской области имеет две особенности – зональность почв на дренированных водоразделах и широкую изменчивость в пределах одной и той же зоны в связи с рельефом, пестротой почвообразующих пород, условиями увлажнения и засоления грунтов. Почвенный покров зависит от местоположения и физико-географических процессов (Бакулин В. В., Козин В. В. География Тюменской области. 1996).

Арктотундровые почвы

Данные почвы находятся в северной части полуострова Ямал и Гыдан, где занимают равнинные плакорные участки в комплексе с тундрово-болотными почвами, а на о. Белый – в комплексе с почвами пятен и трещин. Арктотундровые почвы представляют собой переход от арктического почвообразования к тундровому: голые пятна минерального грунта могут покрывать до 40 – 80 % площади. Мощность почвенного профиля определяется глубиной сезонного оттаивания почвенно-грунтового слоя. В верхних горизонтах содержание гумуса 3 – 7% и характерно довольно глубокое проникновение его по профилю; реакция почв слабокислая (Рис. 1).

Тундровые глеевые почвы

Они широко распространены на плоских слабо дренированных равнинах, сложенных породами среднего и тяжелого механического состава, в подзоне типичных тундр и свойственны преимущественно ландшафтам пятнисто-бугорковатых тундр. На почвенной карте самостоятельные контуры этих почв выделены на п-ове Ямал и в левобережье низовий р. Оби. На полуостровах Ямал, Тазовский и Гыданский тундрово-глеевые почвы широко представлены в комплексах с тундрово-болотными и почвами пятен. Важную роль в развитии тундровых глеевых почв играют такие процессы, как пятнообразование, пучение, трещинообразование.

Тундрово-глеевые почвы характеризуются динамичным режимом окистлительно-восстановительного потенциала, изменяющегося по сезонам от 300 до 650 мВ. В поверхностных горизонтах процессы оглеения идут постоянно, в более глубоких минеральных горизонтах активные восстановительные процессы происходят лишь в июне и в сентябре.

В южной тундре и лесотундре в условиях несколько лучшего дренажа на легких породах встречаются тундровые глеевые оподзоленные почвы. Они несут черты оподзоленности как в морфологии профиля, так и в химическом составе.

Тундровые грубогумусовые фрагментации почвы формируются на сравнительно выровненных участках горных склонов Приполярного Урала на продуктах выветривания нестойких горных пород. Распространен горизонт вечной мерзлоты и криогенные формы микрорельефа. Профиль почвы состоит из маломощной торфянистой подстилки. Гумусовый горизонт распространен отрывочно между обломками горных пород, мелкозема в неё менее 60%.

Тундровые иллювиально-гумусовые почвы – почвы с бурым морфологическим неоподзоленным профилем. Широко распространены на Ямале и Гыдане, где самостоятельными контурами занимают значительные пространства, часто в сочетаниях с тундрово-болотными почвами. Под бурообразование проявляется наиболее ярко на относительно слабовыветрелых породах, богатых первичными минералами, легко поддающимися разрушению.

Характерной особенностью почв является отсутствие глеевых горизонтов и признаков оглеения и оподзоливания в профиле и преобладание красноватых, коричневатых и бурых тонов в окраске минеральной толщи благодаря обилию окисленных форм железа. Эти почвы обычно характеризуются отсутствием осветленных минеральных горизонтов и залеганием сразу под органогенным горизонтом бурой минеральной толщей, бледнеющей с глубины.

Тундрово эллювиально-глеевые почвы встречаются в Северо-Надымско-Пуровской и Нижнетазовской провинциях лесотундры самостоятельными контурами, а в сочетаниях с почвами болотными мерзлотными, а также почвами пятен, - в тундрах на полуостровах Ямал, Гыдан и Тазовский. Развиваются на суглинистых почвообразующих породах. Процессы оглеения и нисходящей миграции, усиливающиеся к югу тундровой зоны с нарастанием тепла и увлажнения, криогенная миграция веществ к мерзлотному экрану, боковой сток по органогенным горизонтам в период оттаивания, а также увеличение емкости активности биологического круговорота – все это способствует дифференциации и формированию тундровых элювиально-глеевых дифференцированных почв.

Тундрово-болотные почвы распространены на полуостровах Ямал, Гыдан, о. Белом, в подзонах типичной и особенно южной тундры, чаще в комплексе с арктотундровыми, тундровыми глеевыми и почвами пятен и трещин. Они формируются по пониженной части элементам рельефа в условиях постоянного избыточного увлажнения и повышенной мощности снежного покрова на плоских недренированных водоразделах, на дне обширных озерных котловин, широких пойменных террасах.

Почвы пятен образуют комплексы с арктоткндровыми, тундрово-болотными, тундрово-глеевыми и тундровыми элювиально-глеевыми почвами и достаточно широко распространены в трещинно-полигональных, полигонально-валиковых и пятнисто-бугорковатых тундрах севера Тюменской области. Формируются на глинистых субстратах. Пятна могут быть выпуклыми, вогнутыми, слегка приподнятыми над поверхностью почвы, округлыми или овальными, они оконтурены узкими ложбинками с растительностью. Величина пятен обычно 2 – 3 м в поперечнике. Почвы пятен замерзают раньше окружающей массы и наиболее интенсивно охлаждаются сверху.

Почвы трещин. Трещины могут образовываться в процессе усыхания почвы. Размеры полигональной решетки, ширина и глубина трещин зависят от градиента температуры, влажности и механических свойств почво-грунтов.

По трещинам в глубь почвы проникают органические остатки, гумусированный мелкозем, почвенные растворы и суспензии, воздух. Трещины в одинаковой мере дренируют и обводняют почвенный профиль, служат испарительными камерами и проводящими каналами. Размеры полигональных трещин периодически меняются в зависимости от температуры и влажности почвы.

Почвы трещин образуют комплексы с теми же почвами, что и почвы пятен. Эти почвы приурочены к узким мерзлотным трещинам полигональных ландшафтов тундровой зоны, северной и средней тайги.

Маршевые почвы распространены по островам и побережьям Байдаркой губы, полуостровам Ямал и Гыданский. Обычно залегают совместно с песчаными косами. Это почвы низких морских побережий, в том числе дельт, формирующиеся в условиях периодического затопления приливными и нагонными морскими водами под различной, преимущественно солеустойчивой растительностью

Почвы характеризуются большой потечностью гумуса. Емкость поглощения низкая, в составе поглощенных оснований магния в три раза больше, чем кальция. Реакция почв от кислой до слабовыщелоченой, и почвы обычно с поверхности заметно засолены или с признаками магниевой солонцеватости.

Глееземы (таежно поверхностно-глееватые и глееватые почвы) – характеризуются сильным оглеением минеральной массы профиля почвы. Формируются при условии затрудненного внутреннего дренажа поверхностной толщи. Это почвы низинных или переходных болот, в которых аккумуляция органического вещества не дошла до стадии торфонакопления. Глееземы распространены в лесотундровой, в северотаежной, а больше всего в среднетаежной зонах на рыхлых породах различного генезиса и гранулометрического состава.

Глееземы оподзоленные (болотно-подзолистые почвы) – почвы, в которых аккумуляция органического вещества не дошла до стадии торфонакопления. Почвы распространены на суглинистых и глинистых породах северной и южной тайги. Наиболее крупные ареалы этих почв находятся на Белогорском материке, в междуречье рек Аган – Вах, Иртыш – Бол, Салым – Бол, Юган.

Глееземы торфянистые формируются на суглинистых породах по пониженным элементам рельефа под заболоченными лесами, окаймляющими болота и гривы. Выделены отдельными контурами в верховьях р. Вах, в междуречье среднего течения рек Назым – Лямин, а наиболее крупные ареалы этих почв расположены в низовьях р. Оби – по обеим ее сторонам.

Профиль состоит из торфяного или торфяно-перегнойного горизонта мощностью до 20 – 30 см. Максимум оглеения прослеживается под органогенным горизонтом или непосредственно над мерзлотным экраном. Минеральная толща пропитана на небольшую глубину подвижными слабоокрашенными гумусовыми соединениями и аморфными полуторными окислами. Реакция почв кислая или сильнокислая.

Таежно-мерзлотные почвы – это почвы, формирующиеся под редкостной угнетенной лиственничной тайгой на многолетнемерзлых породах преимущественно суглинистого гранулометрического состава в условиях холодного климата. Обязательным условием их формирования должно быть отсутствие застойного увлажнения.

Общая мощность профиля 30 – 60 см. Характерно близкое залегание льдистой мерзлоты. Признаки оглеения отсутствуют.

Таежные глее-мерзлотные почвы развиваются в плакорных условиях на плоских элементах рельефа под лиственнично-еловым редколесьем с кустарничковым покровом на тяжелых по механическому составу почвообразующих породах. Почвы распространены самостоятельными ареалами в лесотундре и северной тайге, но особенно большие площади занимают в комплексе с болотными мерзлотными почвами на междуречных водоразделах крупных рек и их притоков в северной тайге.

Почвы отличаются слабой биологической активностью и низким плодородием. Реакция почв кислая по всему профилю, насыщенность основаниями низкая, почва обедненная элементами питания для растений.

Подбуры (горно-таежные) – кислые выщелоченные ненасыщенные почвы с бурым профилем. Почвы широко распространены в пределах низкогорий и предгорий восточных склонов Приполярного и Северного Урала, встречаются самостоятельными контурами в пределах Полярного Крала и выделены внемасштабными знаками в контуре глее-подзолистых почв. Развиваются в условиях хорошего дренажа преимущественно на коменисто-мелкоземистых и песчанно-супесчанных породах, а также на суглинистом и глинистом элювио-делювий основных пород под тундровой или северо-таежной растительностью. Внешние признаки оглеения и оподзоленности отсутствуют или выражены слабо. Профиль слабо дифференцирован.

Подзолы иллювиально-железистые распространены самостоятельными контурами в северно и средней тайге на 5, 29% площади Тюменской области. В междуречье Таз – Худосей выделен крупный контур эти почв совместно с почвами подзолы иллювиально-железисто-гумусовые и иллювиально-гумусовые, а на водоразделе рек Малая Сосьва и Северная Сосьва выделен почвенный конур совместно с болотными мерзлотными почвами. Подзолы иллюыиально-железистые формируются преимущественно относительно на олигомиктовых песках. Характеризуются относительно светлой окраской иллювиального горизонта, содержащего не более 2 – 3% гумуса. Содержание гумуса в подзолистом горизонте около 0,5 – 1%, состав гумуса фульватный с резким преобладанием агрессивных фракций.

Подзолы торфянисто-глеевые иллювиально-гумусовые распространены разрозненными самостоятельными контурами преимущественно в среднетаежной подзоне области, а в междуречье Вах – Коликъеган выделены внемасштабным знаком в контуре почв подзолы иллювиально-железисто-гумусовые. Развиваются на супесчаных и песчаных почвообразующих породах в условиях дополнительного поверхностного или грунтового увлажнения под заболоченными елово-сосновыми лесами с моховым покровом. Характерно наличие торфянистого горизонта мощностью 30 см. Гумусовый горизонт отсутствует, подзолистый – выражен отчетливо.

Подзолистые почвы – зональный тип, формирующийся под хвойными и смешанными лесами с моховым, кустарничково-моховым или мохово-травяным наземным покровом в условиях промывного типа водного режима и достаточной дренированности территории. Реакция почв сильнокислая и кислая по всему профилю, очень низкая степень насыщенности основаниями (20 – 50%), малое содержание гумуса (1 - 4%). Нижние горизонты почв на протяжении всего летнего периода холодные и влажные. Естественное плодородие почв очень низкое.

Подзолисто-глееватые почвы самостоятельными контурами встречаются во всех таежных подзонах, особенно распространены в средней и значительно реже в южной тайге, где отмечены внемасштабными знаками среди подзолов торфянисто-глеевых иллювиально-гумусовых и почв дерново-подзолистых со вторым гумусовым горизонтом. Формируются на породах тяжелого механического состава, на слабодренированных водоразделах и в понижениях рельефа. Они имеют кислую реакцию, небольшое содержание гумуса. Естественное плодородие низкое.

Дерново-подзолисто-глеевые почвы формируются в южно-таежной подзоне под елово-пихтовыми, сосново-лиственными с примесью кедра заболоченными лесами с мохово-травяным и травяным наземным покровом на суглинистых, часто карбонатных породах, или под послелесными лугами в понижениях, или на слабо дренированных равнинах. Испытывают дополнительное увлажнение поверхностными или грунтовыми водами, соответственно разделяются на поверхностно-глеевые и грунтово-глеевые. Самостоятельны контуром на почвенной карте выделены в правобережье р. Тобол, ниже устья р. Тура (Рис. 2).

Дерново-глеевые почвы – почвы, формирующиеся в таежных лесах на материнских породах, богатых карбонатами, при избыточном увлажнении или на других породах – при близком залегании грунтовых вод, насыщенных кальцием. Характерно накопление гумуса и развитие глеевого процесса. Они обычно не образуют сплошных крупных массивов, залегают в южной части южнотаежной подзоны вдоль границы с лесостепью и часто сопутствуют дерново-подзолистым почвам со вторым гумусовым горизонтом. Эти почвы приурочены к территориям со слабым поверхностным стоком, сложенными карбонатными тяжелыми суглинками, в толще которых периодически появляется обогащенная бикарбонатами верховодка.

Почвам свойственна слабокислая реакция в верхней части профиля и щелочная в карбонатном горизонте. Содержание гумуса достигает 7 – 14%. Почвы насыщены основаниями. В условиях усиливающегося дренажа формируются дерново-глеевые осолоделые остаточно-карбонатные почвы, в профиле которых присутствует второй гумусовый горизонт.

Серые лесные (осолоделые-оподзоленные) почвы формируются в условиях относительно хорошего увлажнения, при периодически промывном типе водного режима на легкосуглинистых почвообразующих породах, под пологом травянистых мелколиственных лесов, иногда с примесью хвойных пород. Размещаются крупными массивами и граничат обычно с дерново-подзолистыми, лугово-черноземными почвами и черноземами. Ведущий почвообразовательный процесс в серых лесных почвах – гумусонакопление..

По содержанию гумуса серые лесные почвы подразделяются на три подтип: светло-серые (2 – 3% гумуса), серые (3 – 4%) и темно-серые (5- 6%). В гумусе светло-серых почв преобладают фульвокислоты. Реакция верхних горизонтов почв слабокислая и кислая, а нижних – нейтральная или щелочная. Почвы высокоплодородны.

Лугово-черноземные почвы – полугидроморфные аналоги черноземов, так как формируются в условиях более повышенного увлажнения. Совместно с черноземно-луговыми занимают 0,75% площади. Распространены в лесостепи и подтаежной зоне и приурочены к пониженным элементам рельефа – склонам, депрессиям, лощинам, лиманам. Формируются на покровных карбонатных суглинках в Зауралье и на лессовидных суглинках – в Тобол-Ишимском междуречье.

По морфологии лугово-черноземные почвы близки к черноземам. Содержание гумуса от 5 до 10% и более. Емкость поглощения невелика 30 – 33 мг-экв/100 г почвы. По потенциальному плодородию эти почвы нередко превосходят черноземы.

Черноземы – высокогумусные почвы без современного переувлажнения. В Тюменской области почти целиком размещены в лесостепной зоне и лишь эпизодически в подтайге. Наибольшие площади находятся в Приишимье, где они расположены на высоких надпойменных террасах по обе стороны р. Ишим. Имеются также на террасах правого берега р. Тобол и левого берега р. Исеть, в верховьях р. Емец и на правом берегу р. Туры. В области распространены три подтипа черноземов: оподзоленные (1,5%), выщелоченные (62,5%) и обыкновенные.

Черноземы оподзоленные формируются под травянистыми лиственными лесами или на месте сведенных лесов. Черноземы выщелоченные не имеют признаков оподзоливания, между нижней границей гумусовых и верхней границей карбонатного горизонтов обнаруживается устойчивый бескарбонатный горизонт. Черноземы обыкновенные имеют несколько меньшую мощность гумусовых горизонтов, карбонаты здесь в виде белоглазки содержатся на глубине около 60 см. Чернозему области содержат 6 – 9% гумуса, реакция практически нейтральная и щелочная. Почвы высокоплодородны и освоены под пашню.

Лугово-болотные (озерно-болотные) почвы широко распространены в подзоне подтайги и лесостепной зоне. Основные площади этих почв находятся на плоских равнинах междуречий, где они сочетаются с луговыми почвами, занимаю пониженные участки равнины. Лугово-болотные почвы развиваются на карбонатных породах более тяжелого гранулометрического состава. Формируются в замкнутых понижениях в условиях длительного поверхностного и грунтового увлажнения и периодического затопления.

Среди лугово-болотных почв области распространены два подтипа – перегнойные (80% от площади тайги) и иловатые (20%). В подтайге и северной лесостепи абсолютно преобладает род осолоделых почв. По мере продвижения к югу наряду с осолоделыми появляются солончаковые и иногда солонцеватые. Содержание гумуса, как и мощность гумусового горизонта, может быть различным. Почвы нуждаются в осушительных мелиорациях.

Луговые почвы формируются вне речных пойм под воздействием повышенного поверхностного обводнения и постоянной связи с почвенно-грунтовыми водами в результате одновременно проходящих дернового и глеевого процессов. Занимают 0,75% площади.

Наиболее характерна для почв этого типа резкая сезонная изменчивость условий увлажнения, выражающаяся в обильном кратковременно увлажнении весной и в последующем господстве восходящих токов влаги от грунтовых воды летом и осенью.

В зависимости от химического состава и длительности влияния почвенно-грунтовых вод формируются луговые почвы, луговые солонцеватые и луговые солончаковатые. Среди луговых почв преобладают осолоделые (49%), солонцеватые (36%), солончаковатые занимают 15%.

Солоди – почвы, образующиеся в основном из солонцов при их повышенном увлажнении. Солоди распространены в подтаежной зоне, а более – в зоне лесостепи, как в междуречьях, так и надпойменных террасах низких уровней.

В Тюменской области чаще распространены солоди луговые – с глубиной залегания грунтовых вод 1,5 0 3 м и солоди лугово-болотные – глубина грунтовых вод 1 – 2 м.

Солоди луговые развиваются в крупных понижениях с большим водосбором или в незаболоченных лесисто-травяных западинах. Солоди лугово-болотные развиваются под мелкими осоково-осиново-березовыми с ивняком лесами под заболоченными лугами в глубоких понижениях при близком уровне слабоминерализированных грунтовых вод и длительным застаиванием поверхностных вод.

Солоди имеют низкое потенциальное плодородие; для их окультуривания необходимо вносить высокие дозы органических и минеральных удобрений, известковать.

Солонцы – почвы, которые формируются при расслоении солончаков и в солонцовом горизонте содержат 20% поглощенного натрия от емкости поглощения. Солонцы целиком размещены в лесостепной зоне, особенно в южной части, и только эпизодически встречаются в подтаежной подзоне.

Реакция почв слабощелочная и щелочная; содержание гумуса, как и у луговых почв (7,0 – 8,5%). Солонцы малоплодородные, они нуждаются во внесении гипса и в проведении целого комплекса мелиоративных мероприятий.

Солончаки – почвы с содержанием токсичных легкорастворимых солей в верхнем 30-сантиметровом слое более 2% при сульфатном засолении, более 1% - при хлоридном и более 0,6% - при содовом; сочетания всех э

Тих солей в почвах встречаются в солончаках Тюменской области. Солонцы области в основном вторичны по происхождению, и профиль их всегда отражает черты строения почв предшествующей стадии почвообразования – луговую или болотную; реже встречаются соровые солончаки.

На солончаке чувствуется запах сероводорода. Реакция почв щелочная и сильнощелочная. Содержание гумуса высокое (6 – 10% и более). Емкость поглощения довольно значительная (40 – 50 мг-экв). Плодородие солончаков очень низкое.

Аллювиально-луговые почвы характерны для межгривных понижений прирусловой поймы, плоских равнинных участков и пологих склонов грив центральной поймы с относительно неглубоким залеганием грунтовых вод. Формируются на суглинистом и глинистом аллювии, сравнительно богатым элементами питания и органическими веществами.

Эти почвы обладают высоким потенциальным плодородием и после проведения необходимых мелиоративных мероприятий являются наилучшими пойменными почвами.

Аллювиальные лугово-болотные почвы занимают переходное положение между луговыми и болотными почвами; чаще встречаются в южных районах Тюменской области. Обычно расположены в нижней части грив, приозерных понижениях центральной поймы. Эти почвы образуются в условиях длительного поверхностного и грунтового увлажнения на тяжелых аллювиальных отложениях под болотно-луговой травянистой или кустарниковой растительностью. Почвы обладают высоким потенциальным плодородием, нуждаются в осушительных мелиорациях.

Болотные мерзлотные (торфяные и остаточно-торфяные) почвы образуются в условиях затрудненного оттока атмосферных осадков на породах разного механического состава. Широко распространены в тундрах полуостровов Ямал и Гыданский, где залегают в комплексах с тундрово-болотными, болотными перегнойно-торфянисто-глеевыми почвами. Широко распространены в лесотундре и северной тайге, в междуречьях низовий рек Обь – Надым – Пур – Таз, где они занимают большие территории в комплексе с таежными глее-мерзлотными почвами.

Болотные перегнойно-торфянисто-глеевые почвы – остаточно-низинные засфагненные, образуются из болотной низинной почвы при потере верхними горизонтами связи с грунтовыми водами и мощность торфа у них 20 – 30 см. В тундровой зоне общая мощность органогенных горизонтов 3 – 10 см. В тундровой зон почвы широко распространены и на почвенной карте выделены большими конурами в комплексе с болотными торфяными и торфяно-глеевыми занимают обширные водораздельные пространства между правыми и левыми притоками р. Оби. В северной тайге приурочены к понижениям между буграми бугристых болот и озерно-болотными комплексами.

Горные примитивные органогенно-щебнистые почвы формируются по пространствам вершин гор Полярного Урала на сильно каменистых субстратах в небольших понижениях со скоплением мелкозема под пятнами моховой, кустарничково-моховой и стланиковой растительностью. Признаки оглеения в почвенном профиле не обнаруживаются. Несмотря на маломощность почв содержание гумуса в них значительное. Гумус имеет перегнойный характер благодаря замедленному разложению органического опада. Реакция почв очень кислая, насыщенность основаниями низкая.

Рис. 1 Классификация почв Тюменской области

Рис. 2 Классификация почв Тюменской области (продолжение)