- •Тема 12. Тепломассобмен в нефтегазовых и строительных технологиях.

- •12.1 Теплофизическая модель нестационарных тепломассобменных процессов в пористых средах (ограждающие конструкции зданий, грунт).

- •12.2 Уравнение баланса массы фаз в контрольных объемах.

- •12.3 Уравнение баланса внутренней энергии многофазной среды в контрольных объемах.

- •12.4 Перенос массы и внутренней энергии жидкой фазы через грани контрольного объема.

- •12.5 Перенос массы и внутренней энергии газовой фазы через грани контрольного объема.

- •12.6 Испарение воды – конденсация пара в контрольном объеме.

- •12.7 Теплофизическая модель замерзания воды – оттаивания льда в пористой среде.

- •12.8 Аппроксимационная модель теплопроводности материалов при различных влажностях и температурах.

- •12.9 Замыкающие соотношения, граничные и начальные условия нестационарного тепломассопереноса в ограждающих конструкциях.

12.3 Уравнение баланса внутренней энергии многофазной среды в контрольных объемах.

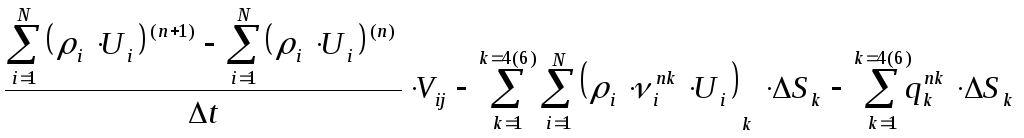

Уравнение баланса внутренней энергии ((12.2)п.12.1) многофазной среды состоящей из газовой фазы (водяной пар и воздух), жидкой фазы (свободная и связанная воды) и твердой фазы (лед, сухой пористый материал) запишем в приближении однотемпературной среды и пренебрежения мощностью внутренних сил:

,

(12.12)

,

(12.12)

где верхние индексы (n) и (n+1) соответствуют моментам времени t(n) и t(n+1)=t(n)+Δt, индексы k=1,2,3,4 соответствует четырем граням контрольных объемов при 2D – моделировании, k=1,2,…,6 – шести граням КО при 3D – моделировании; N=5 – число фаз (компонент), причем индексы i=1,2,3,4,5 относятся соответственно к параметрам паров воды (i=1), воздух (i=2), влаги (i=3), льда (i=4), сухого материала (i=5), Ui, Дж/кг – удельная внутренняя энергия компонентов, qknk, Вт/м2 – удельный тепловой поток через к-ю грань ΔSk контрольного объем V.

Внутренняя энергия фаз в многофазной среде является аддитивной функцией. Тогда для моментов времени t(n) и t(n+1) получим для внутренней энергии ρU смеси в целом для контрольного объема Vij:

![]() (12.13)

(12.13)

![]() (12.14)

(12.14)

Удельная

внутренняя энергия сред, не испытывающих

фазовых переходов, определяется с

точностью до постоянных. В средах с

температурами фаз T=T(t,x,y,z):

для воздуха -

![]() ,

для сухого материала -

,

для сухого материала -![]() ,

где Сvв,

Ссм,

Дж/кгК – удельная изохорная теплоемкость

воздуха и удельная теплоемкость сухого

материала. Для льда

,

где Сvв,

Ссм,

Дж/кгК – удельная изохорная теплоемкость

воздуха и удельная теплоемкость сухого

материала. Для льда

![]() ,

где СS

– удельная теплоемкость льда, USo,

Дж/кг – несущественная константа,

которая принимается равной нулю. Для

воды

,

где СS

– удельная теплоемкость льда, USo,

Дж/кг – несущественная константа,

которая принимается равной нулю. Для

воды

![]() ,

для водяного пара

,

для водяного пара![]() ,

гдеCl,

Cvп

– удельные теплоемкости воды и пара, а

константы Ulo

и USo

являются существенными константами

при наличии фазовых переходов типа

вода-пар l↔п

и вода-лед l↔S.

Эти константы определяются условиями

нормировки при фазовых переходах

,

гдеCl,

Cvп

– удельные теплоемкости воды и пара, а

константы Ulo

и USo

являются существенными константами

при наличии фазовых переходов типа

вода-пар l↔п

и вода-лед l↔S.

Эти константы определяются условиями

нормировки при фазовых переходах

![]() ,

(12.15)

,

(12.15)

![]() ,

(12.16)

,

(12.16)

где iS, il, iп, Дж/кг – удельные энтальпии льда, воды и водяного пара при условиях фазовых переходов; lSl, llп, Дж/кг – удельная теплота фазовых переходов лед-вода и вода-пар.

Для

льда

![]() и полагаяTSo=0,

T=TSo,

USo=0.

Тогда удельная внутренняя энергия льда

и полагаяTSo=0,

T=TSo,

USo=0.

Тогда удельная внутренняя энергия льда

![]() (12.17)

(12.17)

и

удельная энтальпия равна

![]() .

.

Удельная внутренняя энергия воды записывают в виде

![]() ,

(12.18)

,

(12.18)

а удельная энтальпия воды в виде

![]() .

(12.19)

.

(12.19)

Тогда, по условию нормировки при плавлении льда, получаем

![]() ,

откуда начальное значение удельной

внутренней энергии воды

,

откуда начальное значение удельной

внутренней энергии воды

![]() ,

(12.20)

,

(12.20)

и расчетная формула для удельной внутренней энергии воды имеет вид

![]() ,

,

где существенная константа Ulo определяется формулой (12.20). Константу Uпо находим по условию нормировки при испарении воды, с учетом удельной теплоты испарения воды llп:

![]() .

(12.21)

.

(12.21)

Удельная энтальпия воды с учетом формулы (2.19) и (2.20) записывается как

![]() .

.

Водяной пар при условиях по температурам и давлениям, характерных для ограждающих конструкций зданий может считаться идеальным газом. Тогда удельная внутренняя энергия пара запишется в виде

![]() ,

(12.23)

,

(12.23)

Удельная энтальпия пара равна

![]() .

.

Из условия нормировки (2.22) получаем

![]() .

.

Следовательно

![]() ,

(12.24)

,

(12.24)

где Ulo определено выражением (12.20), а Uп выражением (12.23).

Полная энергия смеси (12.13), (12.14) с одинаковой температурой компонент запишется в виде

![]() обозначим

обозначим

![]() и

и![]() .

.

Из (2.12) получим для КО Vij:

(12.25)

(12.25)

где

![]() - тепловая мощность, подводимая к

контрольному объемуVij

через его грани механизмом теплопроводности

(рис.12.2).

- тепловая мощность, подводимая к

контрольному объемуVij

через его грани механизмом теплопроводности

(рис.12.2).

Температуры на гранях W, E, S, N определяем из условий равенства тепловых потоков через грани. Так, например, для грани W имеем

![]() ,

(12.26)

,

(12.26)

откуда

![]() (12.27)

(12.27)

Аналогично выражаем температуры на гранях E, S, N

![]()

![]() (12.28)

(12.28)

![]()

Рис.12.2 К определению тепловой мощности и потоков массы фаз подводимой через грани W,E,S,Nк контрольному объемуVij(2D).

Тепловая мощность Q, Вт подводимая через грани W, E, S, N к контрольному объему Vij выражается с учетом (12.27)-(12.28)

![]()

![]()

![]() (12.29)

(12.29)

![]()

Тогда тепловая мощность, подводимая к контрольному объему Vij равна

![]() .

(12.30)

.

(12.30)

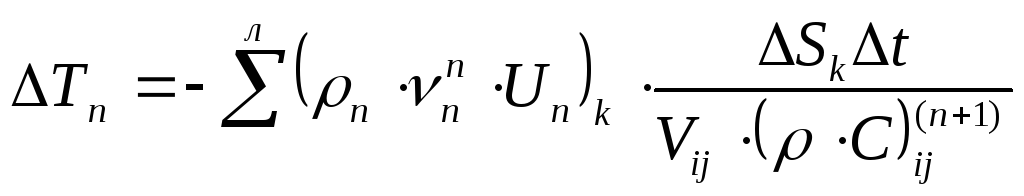

Разделив (12.25) на (ρС)n+1 получим

![]() ,

(12.31)

,

(12.31)

где

;

;

-

изменение температуры, связанное с

изменением по времени приведенных

плотностей пара и воды и ненулевыми

значениями констант Uпо

и Ulо;

-

изменение температуры, связанное с

изменением по времени приведенных

плотностей пара и воды и ненулевыми

значениями констант Uпо

и Ulо;

-

изменение температуры из-за потока

внутренней энергии пара через грани

КО;

-

изменение температуры из-за потока

внутренней энергии пара через грани

КО;

-

изменение температуры из-за потока

внутренней энергии воздуха через КО;

-

изменение температуры из-за потока

внутренней энергии воздуха через КО;

-

изменение температуры из-за потока

внутренней энергии влаги через КО;

-

изменение температуры из-за потока

внутренней энергии влаги через КО;

-

изменение температуры из-за потока

тепла через грани КО вследствие

теплопроводности.

-

изменение температуры из-за потока

тепла через грани КО вследствие

теплопроводности.

Приведение уравнения баланса внутренней энергии к виду (12.31) позволяет оценивать влияние и относительную значимость отдельных физических механизмов теплопереноса по приращениям температуры ΔТо, ΔТп, ΔТв, ΔTl, ΔTq.