- •§ 6.9. Параллельная работа синхронных генераторов

- •Глава VII синхронные двигатели .

- •§ 7.1. Принцип действия синхронных двигателей

- •§ 7.3. Рабочие характеристики синхронных двигателей

- •§ 7.4. Пуск синхронных двигателей

- •§ 7.5. Реактивный двигатель

- •§ 7.6. Потери и коэффициент полезного действия синхронных машин

- •Глава VIII трансформаторы

- •§ 8.1. Принцип действия трансформаторов

- •§ 8.2. Устройство трансформаторов

- •§ 8.3. Режимы холостого хода и работы трансформатора под нагрузкой

- •§ 8.4. Режим короткого замыкания трансформатора

- •§ 8.5. Изменение напряжения трансформатора

- •§ 8.6. Потери и коэффициент полезного действия трансформатора

- •§ 8.7. Принцип действия и устройство трехфазного трансформатора

- •§ 8.8. Параллельная работа трансформаторов

- •§ 8.9. Специализированные трансформаторы

- •Глава IX асинхронные машины

- •§ 9.1. Принцип действия асинхронных двигателей

- •§ 9.2. Устройство асинхронных двигателей

- •§ 9.3. Электродвижущие силы и токи в обмотках статора и ротора при разомкнутом роторе

- •§ 9.4. Электродвижущие силы и токи в обмотках статора и ротора при коротком замыкании машины

- •§ 9.5. Электродвижущие силы и токи в обмотках статора и ротора при вращающемся роторе.

- •§ 9.6. Потери и коэффициент полезного действия асинхронных двигателей

- •§ 9.7. Электромагнитный момент асинхронного двигателя

- •§ 9.8. Рабочие характеристики асинхронного двигателя

- •§ 9.9. Круговая диаграмма асинхронного двигателя

- •§ 9.10. Пуск асинхронных двигателей

- •§ 9.11. Регулирование скорости вращения асинхронных двигателе) и изменение направления вращения ротора

- •§ 9.12. Асинхронные двигатели специального назначения

- •§ 9.13. Асинхронные двигатели единой серии а

- •§ 9.14. Поворотные автотрансформаторы и трансформаторы

- •§ 9.15. Однофазный асинхронный двигатель

- •§ 9.16. Асинхронные машины в системе синхронной связи

- •Глава X вращающиеся преобразователи

- •§ 10.1. Общие сведения

- •§ 10.2. Двигатель-генератор

- •§ 10.3. Одноякорный преобразователь

- •§ 10.4. Преобразователь частоты

- •Глав а XI эксплуатация электрических машин

- •§ 11.1. Общие положения по обслуживанию электрических машин

- •§ 11.2. Уход за электрическими машинами

- •§ 11.3. Характерные неисправности в работе машин постоянного тока

- •§ 11.4. Характерные неисправности в работе машин переменного тока

- •Глава I. Принцип действия и устройство машин постоянного тока.................................6

§ 8.9. Специализированные трансформаторы

Трехобмоточный

трансформатор имеет три обмотки:

первичную и

две вторичных (рис. 8.19). По существу

трехобмоточный трансформатор

заменяет два трансформатора с напряжениями

U1/U2

и

U1/U3.

Трехобмоточные

трансформаторы широко применяются в

качестве

силовых в трансформаторных подстанциях.

Согласно ГОСТ 401-41 обмотки трехобмоточных

силовых трансформаторов могут соединяться

по схеме Y0/Y0/![]() -12-11

или Y0/

-12-11

или Y0/![]() /

/![]() -11-11,

а однофазных

— по схеме 1/1/1-12-12. Различают обмотки

трансформатора:

высшего напряжения (ВН), среднего

напряжения (СН) и низшего

напряжения (НН). За номинальную мощность

трансформатора принимается мощность

его первичной, наиболее мощной обмотки.

-11-11,

а однофазных

— по схеме 1/1/1-12-12. Различают обмотки

трансформатора:

высшего напряжения (ВН), среднего

напряжения (СН) и низшего

напряжения (НН). За номинальную мощность

трансформатора принимается мощность

его первичной, наиболее мощной обмотки.

Уравнение токов трехобмоточного трансформатора

![]()

Током холостого хода I0 можно пренебречь, так как он обычно составляет не более 2,5—3,5% от тока нагрузки Iн,

тогда

![]()

Отсюда следует, что первичный ток трехобмоточного трансформатора равен геометрической сумме приведенных вторичных токов. Исходя из этого равенства и учитывая, что вторичные обмотки обычно не бывают одновременно длительно и полностью нагружены, номинальная мощность первичной обмотки, как правило, меньше суммарной мощности вторичных обмоток.

В соответствии с тем, что за номинальную мощность трехобмоточного трансформатора принимается мощность наиболее мощной обмотки к ней приводятся напряжения короткого замыкания uК.З.12, uК.З13, uК.З23, которые и указываются на щитке-паспорте трансформатора.

Так как трансформатор имеет три обмотки, то им соответствуют и три коэффициента трансформации:

![]()

Трехобмоточные трансформаторы, помимо силовых, широко используются в радиотехнике, связи и системах автоматического управления.

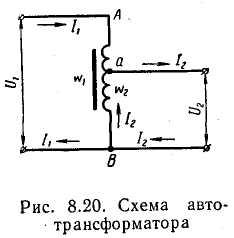

Автотрансформаторы. В отличие от обычных эти трансформаторы имеют вместо двух обмоток высшего и низшего напряжения одну обмотку. Часть витков этой обмотки является общей для первичной и вторичной цепей трансформатора (рис. 8.20). Таким образом, первичная и вторичная обмотки автотрансформатора имеют между собой не только электромагнитную, но и электрическую связь. Обмотка автотрансформатора размещается на замкнутом магнитопроводе. Автотрансформаторы могут быть понижающие и повышающие, однофазные и трехфазные. Принцип действия автотрансформатора тот же, что и обычного трансформатора. Между первичной и вторичной э. д. с. и числом витков обмоток действительно соотношение

![]()

где k — коэффициент трансформации, отсюда U2=U1/k

Токи I1 и I2 относятся обратно пропорционально числу витков, т. е.

![]()

![]()

откуда

Токи первичной и вторичной обмоток сдвинуты по фазе относительно друг друга на 180°. Так как первичный и вторичный контуры автотрансформатора связаны между собой электрически, то по общей части обмотки аВ протекают оба тока Ij и I2 и результирующий ток

![]()

Если учесть, что у понижающего трансформатора I2> I1, то

![]()

I12 равен геометрической сумме токов I1 и I2, т. е.

Для определения величины мощности, передаваемой из первичной цепи во вторичную, токи I12 и I1 выразим через ток I2 и коэффициент трансформации (I1=I3/k) Тогда

![]()

Из равенства

![]()

получаем

![]() Если все члены

равенства умножить на величину вторичного

напряжения

U2,

то

получим уравнение мощности

Если все члены

равенства умножить на величину вторичного

напряжения

U2,

то

получим уравнение мощности

![]()

где

мощности, которая поступает во вторичную цепь через магнитное поле;

![]()

электрическая мощность, поступающая вовторичную цепь непосредственно, благодаря наличию электрической связи между первичным и вторичным контурами.

Как видно, магнитным путем в автотрансформаторе передается только часть мощности, что позволяет уменьшить сечение магнитопровода. сократить размеры

провода, сократить размеры трансформатора и облегчить его массу.

П ри

увеличении коэффициента

трансформации k

электрическая

мощность уменьшается,

а электромагнитная растет.

Поэтому автотрансформаторы

применяют обычно при небольших

коэффициентах

трансформации ка=

1,25

ри

увеличении коэффициента

трансформации k

электрическая

мощность уменьшается,

а электромагнитная растет.

Поэтому автотрансформаторы

применяют обычно при небольших

коэффициентах

трансформации ка=

1,25![]() 2.

2.

Серьезным недостатком автотрансформаторов является наличие электрической связи между вторичной и первичной цепью, в связи с чем

вичной цепью, в связи с чем вторичная цепь должна иметь такую же изоляцию по отношению к земле, как и первичная. Это также ограничивает величину коэффициента трансформации. По этой же причине автотрансформаторы нельзя использовать для преобразования высокого напряжения в низкое. Автотрансформаторы нередко снабжаются устройством, позволяющим плавно и в широких пределах регулировать вторичное напряжение. Применяются автотрансформаторы для регулирования напряжения при пуске синхронных и асинхронных двигателей, для осветительных установок и в ряде специальных схем, где требуется изменение напряжения в небольших пределах.

Измерительные трансформаторы применяются для расширения пределов измерения измерительных приборов, для обеспечения безопасности дежурного персонала, обслуживающего высоковольтные сети, для включения релейной аппаратуры.

Различают измерительные трансформаторы напряжения и тока.

Трансформаторы напряжения позволяют расширить пределы измерения вольтметра. Первичная обмотка трансформатора включается в сеть так же, как и вольтметр, между двумя линейными или фазным и нулевым проводами сети (рис. 8.21, а). Вторичная обмотка замыкается на вольтметр. Обмотка вольтметра имеет большое сопротивление, поэтому ток в ней мал и мощность трансформатора незначительна. Режим его работы приближается к режиму холостого хода. Это обеспечивает практически постоянное соотношение между первичным и вторичным напряжениями на зажимах трансформатора, равное его коэффициенту трансформации.

Следовательно, величина первичного напряжения определяется как произведение вторичного напряжения на коэффициент трансформации, т. е. U1=kU2- Обычно шкалы вольтметров, предназначенных для включения через трансформаторы напряжения, градуируются непосредственно на напряжение первичной цепи, т. е. с учетом коэффициента трансформации.

Вторичное напряжение трансформаторов, предназначенных для измерений в высоковольтных сетях, обычно рассчитано на 100 в. Для безопасности обслуживания трансформатора один конец его вторичной обмотки и кожух заземляются.

Трансформаторы тока позволяют расширить пределы измерения амперметров. Первичная обмотка трансформатора тока включается последовательно в линейный провод цепи (рис. 8.21, б). Вторичная обмотка замыкается на амперметр. Так как сопротивление обмотки амперметра мало, трансформатор практически работает в режиме короткого замыкания. По первичной обмотке трансформатора протекает весь ток нагрузки. Число витков первичной обмотки очень мало, нередко применяются одновитковые трансформаторы. Вторичная обмотка, наоборот, имеет большое количество витков. Ток во вторичной обмотке меньше тока в первичной обмотке так как

![]()

Величина

искомого первичного тока равна

произведению вторичного

тока на коэффициент трансформации.

Чтобы обеспечить постоянство отношений

токов, трансформаторы должны иметь

малые значения

индукции, т. е. небольшое насыщение. В

противном случае

резко

возрастет намагничивающий ток, I0

и отношение токов не

будет удовлетворять вышеуказанному

равенству. При этом возрастет

погрешность трансформатора. Трансформаторы

тока рассчитываются

на вторичный номинальный ток, равный 5

а.

Величина

искомого первичного тока равна

произведению вторичного

тока на коэффициент трансформации.

Чтобы обеспечить постоянство отношений

токов, трансформаторы должны иметь

малые значения

индукции, т. е. небольшое насыщение. В

противном случае

резко

возрастет намагничивающий ток, I0

и отношение токов не

будет удовлетворять вышеуказанному

равенству. При этом возрастет

погрешность трансформатора. Трансформаторы

тока рассчитываются

на вторичный номинальный ток, равный 5

а.

Шкалы амперметров, включаемых в сеть через трансформаторы тока, градуируются непосредственно на ток нагрузки.

Сварочные трансформаторы подобны силовым трансформаторам. Их характерной особенностью является вторичное напряжение порядка 60—70 в и способность работать в режиме, близком к режиму короткого замыкания. Для регулирования величины сварочного тока в цепь сварочного трансформатора обычно включается реактор (рис. 8.22), представляющий собой реактивную катушку с раздвижным сердечником. Изменяя величину воздушного зазора, можно очень плавно менять величину магнитного потока, т. е. величину индуктивного сопротивления в цепи. Сварочные трансформаторы имеют круто падающую внешнюю характеристику.

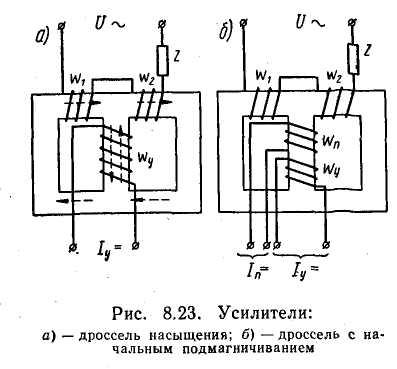

Магнитные

усилители.

Магнитный

усилитель является

статическим электромагнитным

аппаратом, широко применяемым в схемах

автоматического

регулирования. Принцип действия

магнитных

усилителей основан на использовании

нелинейности кривой намагничивания

ферромагнитных материалов, применяемых

в качестве

магнитопроводов усилителей. Простейший

магнитный усилитель

представляет собой дроссель насыщения,

состоящий из стального сердечника и

двух обмоток; постоянного

Магнитные

усилители.

Магнитный

усилитель является

статическим электромагнитным

аппаратом, широко применяемым в схемах

автоматического

регулирования. Принцип действия

магнитных

усилителей основан на использовании

нелинейности кривой намагничивания

ферромагнитных материалов, применяемых

в качестве

магнитопроводов усилителей. Простейший

магнитный усилитель

представляет собой дроссель насыщения,

состоящий из стального сердечника и

двух обмоток; постоянного

![]() и

переменного

и

переменного

![]() и

и

![]() токов.

Последовательно в обмотку переменного

тока

токов.

Последовательно в обмотку переменного

тока

![]() называемую

рабочей, включено нагрузочное сопротивление

Z

(рис.

8.23, а).

Обмотка

постоянного тока является управляющей

обмоткой

wy.

Когда

к управляющей обмотке прикладывается

постоянное

напряжение, дроссель переходит в область

насыщения, и

его магнитная проницаемость резко

уменьшается.

называемую

рабочей, включено нагрузочное сопротивление

Z

(рис.

8.23, а).

Обмотка

постоянного тока является управляющей

обмоткой

wy.

Когда

к управляющей обмотке прикладывается

постоянное

напряжение, дроссель переходит в область

насыщения, и

его магнитная проницаемость резко

уменьшается.

Индуктивность катушки переменного тока со сталью прямо пропорциональна магнитной проницаемости, т. е.

![]()

где а — коэффициент пропорциональности.

Уменьшение магнитной проницаемости вызывает уменьшение индуктивности обмотки переменного тока и, следовательно, снижение полного сопротивления цепи (Zn=wL) и увеличение тока в нагрузочном сопротивлении ZH. Мощность, расходуемая -на нагрузочном сопротивлении, значительно превышает мощность, затрачиваемую в цепи постоянного тока, что и характеризует усилительное действие прибора. Посредством незначительных по мощности (току или напряжению) сигналов в обмотке управления можно управлять значительными мощностями в рабочей цепи. Для предотвращения наведения в обмотке постоянного тока встречной переменной э. д. с. обмотки переменного тока включаются так, чтобы их магнитные потоки в сердечнике, на котором расположена обмотка постоянного тока, были направлены навстречу друг другу.

Основной характеристикой магнитного усилителя является коэффициент усиления по мощности

![]()

где РВЫХ — мощность выходная;

РУ — мощность управления;

Р0— мощность холостого хода, расходуемая на нагрузке при отсутствии тока в обмотке управления. Обычно это небольшая величина по сравнению с РВЫХ при номинальной нагрузке. . . Коэффициент усиления современных магнитных усилителей достигает 106.

На рис. 8.24, а приведена статическая характеристика магнитного усилителя. Прямолинейный участок этой характеристики (ab) является рабочим участком.

Недостатком

описанного усилителя является то, что

он не реагирует

на полярность сигнала. Между тем в схемах

автоматического управления

полярность сигнала часто имеет большое

значение. В

этом случае в магнитных усилителях

применяют постоянное начальное

подмагничивание (Iа)

Такие усилители имеют две обмотки

постоянного

тока (рис. 8.23, б):

одна

для начального подмагничивания

![]() получающая питание от постоянного

источника тока, и вторая

— управляющая

получающая питание от постоянного

источника тока, и вторая

— управляющая

![]() В

этом случае при отсутствии управляющего

сигнала ток в обмотке переменного тока

будет иметь некоторую постоянную

величину, при появлении сигнала Iу

величина переменного

тока будет увеличиваться или уменьшаться

в зависимости

от полярности сигнала.

В

этом случае при отсутствии управляющего

сигнала ток в обмотке переменного тока

будет иметь некоторую постоянную

величину, при появлении сигнала Iу

величина переменного

тока будет увеличиваться или уменьшаться

в зависимости

от полярности сигнала.

Постоянное подмагничивание магнитной цепи усилителя вызывает перемещение статической характеристики влево (рис. 8.24, б). На этой характеристике (рис. 8.24) точки а' и б' ограничивают рабочий участок, на котором при изменении тока управления от —I’у до +I’у можно получить разные значения тока в цепи нагрузки в пределах Iн1—Iн2.

Если необходимо, чтобы при отсутствии сигнала напряжение на выходе усилителя было равно нулю, а при изменении полярности управляющего сигнала обеспечивалось опрокидывание фазы.выходного напряжения на 180°, применяют дифференциальные магнитные усилители (рис, .8.25). В дифференциальном магнитном усилителе два одинаковых дросселя через нагрузочное сопротивление подключены к двум равным секциям вторичной обмотки трансформатора.

Н агрузочное

сопротивление

Z

включается между средней

точкой цепи обмоток переменного

тока и средней точкой

вторичной обмотки трансформатора

Тр.

При

таком

включении ток на нагрузочном

сопротивлении равен

разности между токами в обмотках

переменного тока первого

и второго дросселей. Фаза тока соответствует

фазе большего

по величине тока. Обмотки постоянного

подмагничивания и

управляющие обмотки обоих дросселей

соединены между собой последовательно.

Однако в одном дросселе магнитные потоки

обмоток подмагничивания

агрузочное

сопротивление

Z

включается между средней

точкой цепи обмоток переменного

тока и средней точкой

вторичной обмотки трансформатора

Тр.

При

таком

включении ток на нагрузочном

сопротивлении равен

разности между токами в обмотках

переменного тока первого

и второго дросселей. Фаза тока соответствует

фазе большего

по величине тока. Обмотки постоянного

подмагничивания и

управляющие обмотки обоих дросселей

соединены между собой последовательно.

Однако в одном дросселе магнитные потоки

обмоток подмагничивания

![]() и

управляющей

и

управляющей

![]() по

направлению совпадают

и складываются, в другом (

по

направлению совпадают

и складываются, в другом (![]() и

и

![]() )

— направлены

навстречу

и вычитаются. При отсутствии

)

— направлены

навстречу

и вычитаются. При отсутствии

сигнала ток в нагрузочном сопротивлении Z равен нулю. При появлении сигнала положительной полярности в нагрузочном сопротивлении появляется ток. При перемене полярности управляющего сигнала происходит опрокидывание фазы выходного напряжения на 180°.

С целью увеличения коэффициента усиления

магнитных усилителей

применяют схемы усилителей с обратной

связью. В этих схемах'

обмотка начального подмагничивания

получает питание от цепи

переменного тока через полупроводниковый

выпрямитель, собранный

по мостовой схеме (рис. 8.26). При этом,

даже при отсутствии сигнала в

управляющей обмотке, создается

подмагничивание

дросселя. При появлении сигнала

подмагничивание усиливается.

Схемы магнитных усилителей с обратной

связью значительно

более чувствительны к изменениям

управляющего сигнала и

для управления выходным током требуются

значительно меньшие изменения

тока управляющего сигнала. В этой схеме

подмагничивание

осуществляется посредством обмоток

обратной связи woc

(внешняя

обратная связь).

целью увеличения коэффициента усиления

магнитных усилителей

применяют схемы усилителей с обратной

связью. В этих схемах'

обмотка начального подмагничивания

получает питание от цепи

переменного тока через полупроводниковый

выпрямитель, собранный

по мостовой схеме (рис. 8.26). При этом,

даже при отсутствии сигнала в

управляющей обмотке, создается

подмагничивание

дросселя. При появлении сигнала

подмагничивание усиливается.

Схемы магнитных усилителей с обратной

связью значительно

более чувствительны к изменениям

управляющего сигнала и

для управления выходным током требуются

значительно меньшие изменения

тока управляющего сигнала. В этой схеме

подмагничивание

осуществляется посредством обмоток

обратной связи woc

(внешняя

обратная связь).

На рис. 8.27 приведена принципиальная электрическая. схема дифференциального магнитного усилителя с внутренней оболочной связью. Здесь подмагничивание создается также за счет образования связи, которая возбуждается непосредственно в рабочих обмотках woc переменного тока. Обе обмотки переменного тока соединены параллельно. Для создания обратной связи в цепи обмоток переменного тока вводятся однополупериодные полупроводниковые выпрямители. Выпрямители включены так, чтобы их постоянные составляющие совпадали по направлению с постоянными составляющими тока в обмотке wy управляющего сигнала.

Магнитные усилители имеют широкое применение в схемах автоматического управления. Они просты и надежны в эксплуатации допускают значительные перегрузки, могут работать при колебаниях напряжения в пределах от 20 до 30% номинального, не имеют подвижных частей, не чувствительны к вибрации и ударам, не требуют предварительной подготовки к работе, могут применяться в помещениях со значительной влажностью и пожаро - и взрывоопасных, не требуют постоянного ухода и имеют большой срок

службы. Все это делает магнитные усилители очень удобными для использования их в судовых условиях. Недостатком магнитных усилителей является их некоторая инерционность.

Постоянная времени магнитных усилителей малой мощности и повышенной частоты имеет величину порядка сотых долей секунды. Однако у мощных усилителей постоянная времени при частоте 5Э гц может достигать нескольких секунд. Далее, вследствие нелинейности кривой намагничивания насыщенных сердечников усилителей возможно некоторое искажение формы кривой тока нагрузки. Наконец, магнитные усилители при частоте тока 50 гц имеют значительную массу и габариты, что всегда нежелательно в судовых установках; с повышением же частоты они снижаются.