- •2. Исследование устойчивости внимания (методика Рисса)

- •3. Исследование закономерностей распределения внимания корректурным методом б. Бурдона

- •4. Исследование колебания внимания

- •5. Методика «интеллектуальная лабильность» (изучение особенностей концентрации и переключения внимания, исследование интеллектуальной лабильности)

- •6. Изучение особенностей переключения внимания (с помощью проб Крепелина)

- •7. Исследование особенностей переключения внимания (с помощью таблиц Шульте в модификации Марищука и Сысоева)

- •8. Исследование объема внимания

- •3. Исследование видов мышления

- •4. Исследование мыслительных стратегий

Методы исследования познавательных процессов

Познавательные процессы:

Ощущение:вспомнить классификации (по модальности, Ч. Шеррингтона)

Генетическая классификация Г. Хэда. (как дополнение к ответу по ощущениям)

Данная классификация исходит из скорости регенерации афферентных волокон после перерезки периферического нерва и отнесения центральной части анализатора к древней или новой коре головного мозга. Г. Хэд выделяет два различных вида чувствительности – протопатическую и эпикритическую.

Протопатическая чувствительность – более примитивная и аффективная, менее дифференцированная и локализованная. Волокна, проводящие протопатическую чувствительность, Хэд считает генетически более старыми, примитивными по своему строению и поэтому восстанавливающимися быстрее. Эпикритическая чувствительность – более тонко дифференцированная, объективированная и рациональная; вторая контролирует первую. Эпикритическая чувствительность проводится волокнами филогенетически более молодой системы и более сложно построенной, следовательно, восстанавливается медленно.

Про методы изучения порогов – см в ответе про ощущения.

Пример исследования нижнего порога:

Лабораторная работа № 11

Определение нижнего абсолютного порога зрительного ощущения

Цель – определить нижний абсолютный порог зрительного ощущения путем измерения коэффициента остроты зрения.

Задачи:

1. Определить расстояние, на котором при приближении к изображенному стимулу возникает его зрительное ощущение.

2. Рассчитать коэффициент остроты зрения по формуле Дондерса.

3. Сравнить показатели остроты зрения для левого и правого зрительного анализатора.

Теоретическое обоснование.

Острота зрения – это разрешающая способность глаза видеть мелкие предметы.

Нормальным считается острота зрения, равная 1, а это значит, что на расстоянии 100 метров человек может различать объекты в 3 см, на 50 м – в 1,5 см, на 5м – 1,5 мм. Острота зрения зависит от предварительной ознакомленности человека с объектом, его ожидания в поле зрения, цветовой окраски, от контраста между объектом и фоном, а также от продолжительности действия зрительного стимула.

Традиционно проверка остроты зрения проводится с помощью таблицы Сивцева, которая представляет собой 10 строк букв различной величины. Таблица составлена таким образом, что 1-я верхняя строка при нормальном зрении видна с 50 м, а 10-я нижняя строка – с 5 м. Таким образом, испытуемому перемещаться по отношению к таблице не нужно. В данной лабораторной работе для определения остроты зрения будет применяться таблица с кольцами Ландольта. Кольцо Ландольта – это черное кольцо на белом фоне толщиной 1,5 мм, с внутренним диаметром 7,5 мм и с разрывом в кольце 1,5 мм. При работе с кольцами Ландольта испытуемому необходимо увидеть разрыв в кольце, месторасположение которого будет различным. Показателем абсолютного порога зрительного ощущения в данной работе будет расстояние, на котором испытуемый увидел разрыв в кольце.

Оборудование: таблица с кольцами Ландольта, рулетка (санти-

метр).

Ход работы.

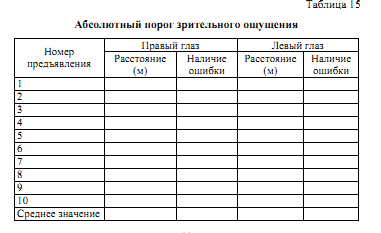

Исследование должно проводиться в хорошо и равномерно освещенном месте. Таблица с изображением колец помещается на стену на уровне глаз испытуемого. Испытуемый встает на расстоянии больше 5 метров от таблицы, закрывает левый глаз и разворачивается к ней спиной. Когда экспериментатор дает команду «Начали!», испытуемый поворачивается лицом к таблице и начинает медленно к ней приближаться, стараясь увидеть, в какую сторону кольцо обращено разрывом. Как только испытуемый различит разрыв в кольце, он останавливается и показывает его направление. Экспериментатор замеряет расстояние и заносит результат в таблицу (см. табл. 15). Данная процедура проводится 10 раз. По такой же схеме проводится работа для оценки остроты зрения левого глаза.

Таблица 15

Из книги Психологический практикум. Ощущение. Восприятие. Представление. Учебно-методическое пособие / Сост.: А.В. Генералова, О.Ю. Гроголева. – Омск: Омск. гос. ун-т, 2004. – 68 с.

Восприятие: из клинической психологии можно предложить такие методы:

Исследование восприятия проводится:

1) клиническими методами;

2) экспериментально-психологическими методами. Клинический метод применяется, как правило, в следующих случаях:

1) исследования тактильной и болевой чувствительности;

2) исследование температурной чувствительности;

3) исследование расстройств органов слуха и зрения.

4) исследование порогов слуховой чувствительности, восприятия речи.

Экспериментально-психологические методы обычно применяются для исследования более сложных слуховых и зрительных функций. Так, Е. Ф. Бажиным был предложен комплекс методик, который включает:

1) методики для исследования простых сторон деятельности анализаторов;

2) методики для исследования более сложной комплексной деятельности.

Также применяются следующие методики:

1) методика «Классификация предметов» – для выявления зрительной агнозии;

2) таблицы Поппельрейтера, которые представляют собой изображения, наложенные друг на друга, и которые нужны для выявления зрительной агнозии;

3) таблицы Равена – для исследования зрительного восприятия;

4) таблицы, предложенные М. Ф. Лукьяновой (движущиеся квадраты, волнистый фон), – для исследования сенсорной возбудимости (при органических нарушениях головного мозга);

5) тахистоскопический метод (идентификация прослушиваемых магнитофонных записей с различными звуками: звон стекла, журчание воды, шепот, свист и т. д.) – для исследования слухового восприятия.

Также из ОПП – изучение индивидуальных особенностей восприятия времени, изучение порога чувствительности по отношению к весу и т д

Внимание: из книги Психологический практикум «Внимание»: Учеб.-метод. пос. / Сост.: Л.И. Дементий, Н.В. Лейфрид / Под общ. ред. Л.И. Дементий. – Омск: ОмГУ, 2003. – 64 с.

Методы:

1. Исследование избирательности внимания (методика Мюнстерберга)

Цель – изучение особенностей избирательности внимания.

Стимульный материал:буквенный текст, среди которого имеются слова, секундомер – см. приложение 1.

Ход выполнения работы.

Экспериментатор предлагает испытуемому буквенный текст, среди которого имеются 25 слов. Испытуемый должен считывать построчно текст, его задача – найти среди букв слова и подчеркнуть их. Экспериментатор фиксирует время выполнения задания.

Инструкция.

«На бланке напечатаны буквы русского алфавита, среди которых есть слова. Вам необходимо найти эти слова и подчеркнуть их, начиная с первой буквы и кончая последней. Задание нужно выполнить быстро и точно».

2. Исследование устойчивости внимания (методика Рисса)

Цель– определение степени устойчивости внимания при его сосредоточении и влияние длительной работы на устойчивость внимания.

Стимульный материал:варианты бланков с перепутанными линиями, секундомер, ключ для проверки – см. приложение 2.

Ход выполнения работы.

На бланке в прямоугольнике проведено двадцать пять перепутанных линий, которые начинаются с его левой стороны и заканчиваются у правой. С левой стороны линии пронумерованы от 1 до 25. Испытуемый должен проследить ход каждой линии и поставить с правой стороны тот же номер, что и у левой. Экспериментатор фиксирует время начала и завершения исследования, а также время, за которое испытуемый находит окончания каждых пяти линий по порядку (с первой по пятую, с шестой по десятую и т. д.).

Инструкция.«На бланке Вы видите ряд линий, перепутанных между собой. Ваша задача – проследить каждую линию слева направо и у правого конца поставить тот же номер, который стоит на бланке у ее левого конца. Вы должны начать с первой линии, потом перейдете ко второй и т.д. Следить за линиями надо только глазами, помогать пальцами, карандашом нельзя. Старайтесь работать быстро и не делать ошибок».

3. Исследование закономерностей распределения внимания корректурным методом б. Бурдона

Цель – проследить особенности деятельности в ситуации распределения внимания.

Стимульный материал:печатные бланки корректурной пробы секундомер; связанный текст – см. приложение 3.

Ход выполнения работы.

Исследование состоит из двух этапов. На первом этапе, который длится 5 минут, испытуемый, просматривая каждую строчку корректурной пробы, должен как можно быстрее разными способами зачеркивать буквы «К», «О», а букву «Н» обводить кружком, например,

Для того чтобы учитывать динамику продуктивности работы за каждую минуту, экспериментатор по истечении минуты говорит слово «черта». Испытуемый должен отметить вертикальной чертой на строчке бланка то место, которому соответствовал момент произнесения экспериментатором слова «черта», и продолжать работу дальше.

На втором этапе, который длится 5 минут, испытуемый наряду с вычеркиванием букв должен, слушая рассказ считать имена существительные в нем. Для того чтобы учитывать динамику продуктивности работы за каждую минуту, экспериментатор по истечении минуты говорит слово «черта». При этом после слова «черта» испытуемый кроме вертикальной черты записывает рядом число воспринятых им существительных.

Инструкция к 1-му этапу.

“Просматривая слева направо каждую строчку корректурной пробы, вычеркивайте буквы «К» и «О» и обводите букву «Н» следующими способами: После того как экспериментатор произнесет слово «черта», на строчке поставьте вертикальную черту и продолжайте работу”.

Инструкция ко 2-му этапу.

“Просматривая слева направо каждую строчку корректурной пробы, вычеркивайте буквы «Е» и «Р» и обводите букву «В» следующими способами: Одновременно считайте имена существительные в читаемом экспериментатором тексте. Как только экспериментатор произнесет слово «черта», поставьте вертикальную черту, а рядом укажите число воспринятых существительных и продолжайте работу”.