- •В.М. Будыхо , о.А. Дудырева

- •5. Определение длительности производственного цикла

- •6. Расчет необходимого количества оборудования

- •7 . Расчет капитальных вложений

- •7.1. Расчет капитальных затрат на здания и сооружения

- •8. Расчет численности и фонда заработной платы промышленно-производственного персонала

- •8.1 Расчет численности основных производственных рабочих

- •9 Расчет проектной себестоимости продукции

- •9.1 Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования

- •9.2 Смета цеховых расходов

- •9.3 Расчет проектной себестоимости продукции

- •10 Технико-экономические показатели проектируемого участка

- •11. Финансово-экономическая оценка проекта

- •Литература

- •Коэффициенты дисконтирования (дисконтный множитель)

- •Содержание

- •Организация механического участка

- •190013,Санкт-Петербург, Московский пр. 26

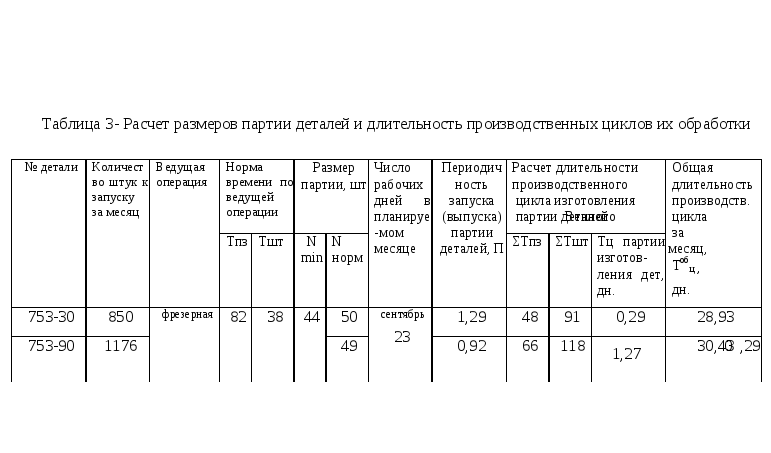

5. Определение длительности производственного цикла

партии деталей

Эффективность и технико-экономические показатели производственного процесса зависят от его организации во времени. Одним из показателей является длительность производственного цикла. Под длительностью производственного цикла понимается отрезок времени от момента запуска изделия (узла, детали) в производство до момента полного изготовления и приемки отделом технического контроля.

При одном и том же задании, при одних и тех же нормах времени на операцию, меняя только путь и вид движения предметов труда во времени, можно управлять продолжительностью производственного процесса производства. Результат зависит от длительности операции, количества единиц продукции и количества одновременно работающих станков на данной операции.

Количество изделий, одновременно передвигающихся от одной операции к другой , называется передаточной партией.

Существует три основных вида движения деталей в процессе производства: последовательный, параллельный и параллельно-последовательный (смешанный).

Последовательный вид движения деталей по операциям характеризуется тем, что вся партия деталей передается с операции на операцию целиком. Длительность цикла при последовательном сочетании операций является наибольшей и исчисляется по формуле:

Т цпосл = ∑Тшт ×n , (5)

где ∑Тшт- время обработки одной детали на всех операциях;

n- количество деталей в партии.

При параллельном движении предмет труда немедленно передается с одной операции на другую и производство осуществляется одновременно на всех операциях. Длительность цикла для параллельного вида движения определяется по формуле:

Тц пар= ∑Тшт + (n-1) T max , (6)

где T max- время выполнения наиболее длительной операции.

При параллельном виде движения предметов труда длительность технологического цикла резко снижается , однако появляются простои на рабочих местах, где продолжительность операции меньше, чем наиболее трудоемкой ,главной операции. В свзи с этим параллельный вид движения оправдан в том случае, когда время различных операций примерно равно или кратно друг другу, т.е. в условиях непрерывно-поточного производства.

Параллельно-последовательный вид движения предметов труда характеризуется тем, что выполнение последующей операции начинается до окончания обработки всей партии деталей на предыдущей операции. При этом виде движения деталей смежные операции перекрываются во времени в связи с тем, что они выполняются некоторое время параллельно. При параллельно-последовательном виде движения деталей по операциям длительность цикла определяется по формуле:

m

Т цсмеш= ∑ С + n*T к , (7)

m 2

где ∑ С- сумма смещений ( С2 означает первое смещение 2-й операции

2

относительно 1-й; соответственно С3 означает смещение

3-й относительно 2-й и т.д).;

Т к – время обработки детали на конечной операции;

m- число операций изготовления детали;

Пусть T m – время обработки детали на последующей операции.

Если на предшествующей операции обработка детали потребует меньшего или равного времени по сравнению с последующей , т.е.

Т m-1 ≤ Tm, то смещение Сm = Т m-1, а когда Т m-1 > Tm , то смещение определяется по формуле 7.1:

Сm = n* Т m-1 – (n-1) Tm. (7.1)

Другим способом определения длительности цикла при параллельно-последовательном виде движения служит следующая формула:

Т цсмеш= ∑Тшт + (n-1) [∑Тдл- ∑Ткор], (8)

где ∑Тдл- время суммарной продолжительности всех длительных операций;

∑Ткор- время продолжительности всех коротких операций.

Для определения длительности операций строят эпюру. Под длительными понимают операции, расположенные между двумя менее длительными. Короткими считаются операции, которые расположены между двумя длительными. Операции, расположенные на склоне, в расчете не участвуют и не входят в сумму длительных и коротких операций [1].

В серийном производстве применяется последовательный и параллельно-последовательный виды движения партии деталей.

Длительность производственного цикла состоит из рабочего периода и перерывов. Рабочий период состоит из суммы времени технологических операций, суммы времени межоперационного пролеживания и суммы времени междусменного пролеживания. Длительность технологических операций и подготовительно-заключительной работы в сумме образуют операционный цикл. Поэтому, длительность производственного цикла в календарных днях определяется по формуле (9):

∑Тпз+

n

∑Тшт * К пар , (9)

∑Тпз+

n

∑Тшт * К пар , (9)

Тцкаленд = 60 * Тсм* С * К в.н.

где Тцкаленд – длительность производственного цикла партии деталей, кал.дн ( без учета выходных и праздничных дней);

n – нормативный размер партии;

∑Тшт - суммарная норма штучного времени по всем операциям изготовления данной детали;

∑Тпз – суммарная норма подготовительно- заключительного времени по всем операциям изготовления данной детали;

Кпар – коэффициент параллельности; Кпар = Тцсмеш/ Тцпосл;

60 – коэффициент перевода в часы;

Тсм – нормальная продолжительность смены, час;

С- количество рабочих смен в сутки;

Кв.н. – плановый коэффициент выполнения нормы (для упрощения расчетов Кв.н. в курсовом проекте принимается лишь по станочным работам);

Км.о. – средний коэффициент межоперационного времени, который равен 1,25-2,0; этот коэффициент показывает время междусменного и внутрисменного пролеживания, а также время технического контроля и время транспортировки деталей внутри цеха.

Для проверки возможности выполнения всей программы по запуску деталей в течение месяца исходят из определившейся длительности производственного цикла обработки партии деталей и производят дополнительный расчет по следующей формуле:

Тцоб = (А-1)×П + Тц+ Д , (10)

где Тцоб- общая длительность производственного цикла обработки всей программы по запуску деталей каждого наименования в течение месяца, кал.дн;

А- число партий, запускаемых в течение месяца ( определяется путем деления программы по запуску деталей каждого наименования на нормативный размер партии деталей);

П – периодичность запуска партий деталей , дн;

Тц- длительность производственного цикла партии деталей, дн.;

Д- число выходных и праздничных дней в месяце.

В случае, если общая длительность производственного цикла обработки всей программы превышает количество рабочих дней в месяце, необходимо перейти с последовательного вида движения партии деталей на параллельно-последовательный или увеличить число смен работы участка.

Расчет длительности производственного цикла, как партии деталей, так и всей программы по запуску их в производство, осуществляется в таблице 3.